作者:不三人

如果将互联网的产品分类,大致可分为工具类、社交类、媒体类、平台类等几大类,而在产品设计中,相对更为困难的应当属社交类,因为社交类产品是和人性关联度最高的一类产品,需求更难以把握。

同时社交类产品也不像其他种类产品容易细分,如平台类可分为电商平台、金融平台等等。社交类产品可分的维度非常多:

-

按熟悉程度分可分为熟人社交、陌生人社交

-

按社交方式可分为图片社交、视频社交

-

按兴趣可分为多种兴趣社区

等等。

正因如此,所以也不太容易对社交产品有一个系统的认知。本文就笔者对一些社交产品的体验与认知,尽量整理出认识社交产品的几条线索。当有一款新的社交产品出现时,应该怎样去认识它?

本文按照以下几个方面来谈一下笔者对社交产品的看法,因为每部分都是一个大的话题,一篇文容不下太多,所以只整理出整体思路,针对于每部分的细化,以后有机会再补充。

-

社交本质

-

社交产品三要素

-

社交产品的驱动力

-

从0打造or优化社交产品的切入方向

-

社交产品的常见分类及特点

-

社交与其他类型产品的结合

社交本质

-

人的本质是一切社会关系的总和。

-

任何人都渴望沟通。

第一句是马克思老爷子说过的话,第二句是社会心理学中的一句话,这两句话说明社交在我们每个人生活中的重要性,是任何人所离不开的。

移动互联网的崛起,各种APP数不胜数,而占据用户时间最多的就是内容产品和社交产品,典型产品如今日头条、微信,内容产品和社交产品可能是一个用户时间投入的无底洞。

所以社交是什么呢?简单概括为:

时间投入+互动 —— 在一定时间内,用户进行信息交互。

社交产品是一种时间投入,其本身具有较强的时间性。比如无论是聊微信,还是看知乎上某一文章,微博上看到某一有趣的微博,都会有时间的标示,告诉用户这条信息/文章是在什么时间被发出来的,甚至细化到几分钟前几秒前,因为时间本身也是社交信息中的一部分。

一个人在社交软件跟你说:”一会一起去吃饭。”如果没有时间的标示,用户所得到的信息也不完整;如果过了很久之后你才看到该信息,不会知道该用户邀请你吃的是午饭还是晚饭,所以时间与社交是紧密相连的。而如果逛淘宝上京东之类电商产品的话,不会告诉用户这个商品是什么时间发布出来的,用户一般也不太关心。

社交产品三要素

今日头条张一鸣说过:“社交是一场信息交互运动”,这句话也就包含了社交产品三大要素在里面,稍对社交产品有所了解都知道的:

关系链、信息、互动。

如何简单地理解这三要素呢?

好比一条河有两岸,两岸各有村民。要想将两岸人民联系在一起做生意,需要一座桥(关系链),需要两岸的人和物(信息),需要人与物通过这道桥你来我往的贸易(互动),这样两岸的村民才会被真正联系起来。

所以无论是什么形式的社交产品,着眼点都将在这三要素上,而现在市场上的所有社交产品,基本可通过判断侧重某一要素的强弱与实现方式进行区分不同的产品。

▍关系链

关系链是促成双方产生社交的第一道关,如果没有这道“桥”,双方村民再想交流,也没有办法。可见让用户在平台上建立成关系链,是社交产品尤为重要的一步,同时它也是条较深的护城河;一旦用户在平台沉淀了复杂的关系链,也就不容易离开平台。

当一名新用户进入一个社交产品时,平台方为了让用户建立起关系链,常见会有三种引导方式:

1.请求用户允许获取通讯录权限,以便快速匹配用户的朋友在本平台上先建立关系链。

很多时候,一个熟人比一个陌生人更容易留住一个用户。

目前熟人关系链沉淀最好的自然是微信与QQ,是一种让其他产品羡慕的资源,其他产品基本只能获取到用户通讯录好友,而T厂的产品可以让自己的产品获取微信与QQ的好友,以实现其他类产品搭配社交的玩法,如全民系列游戏、微信阅读等。以至于最初微信的关系链沉淀很大程度依靠着QQ上的关系链,将QQ上的关系链迅速导入,打败米聊等竞品。这就比其他同类产品具备了一个无法相比的优势。

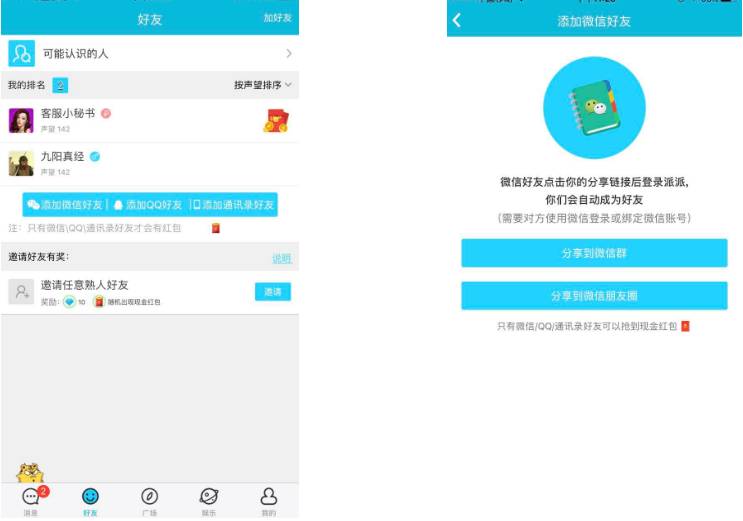

当然也有非T厂产品想要获取用户微信或QQ上关系链的途径,只是更“曲折”一些,交互方式较为繁琐,如派派:

2.如果是弱关系的社区类产品,新用户刚进来时,会提供一些优质用户,用户可以勾选关注或按平台推荐的优质用户一键关注,以形成首页的timeline。

如萝卜书摘与11点11分在用户刚进入时的引导:

3.直接带用户进入发现页,直接向用户展示内容,但是会在每一条内容旁边加上一个关注按纽,引导用户关注喜欢的博主,

如微博。

以上便是新用户进入平台时常见的为关系链沉淀而做的设计。

沉淀关系链是一个长期且持续的过程。在产品成熟期,许多产品经理仍会尽力在让用户沉淀关系链;如知乎,已在很多地方加了【关注】按纽,时刻提醒用户,如果你对这个答主感兴趣,那就关注吧。直播产品中,凡用户关注了主播,均会有文字提示,所有用户可见,也意在提醒用户喜欢主播就去点击关注,一般主播也总会在直播中提示正在观看直播的用户。

(两张图放在一起貌似怪怪的……)

三种社交要素中,突出关系链要素的有QQ、微信、陌陌、合拍等。

这类产品中,用户关注的是人,一般用户会以人为维度对其分类,如QQ中的分组,微信中的标签。而下面要说的突出信息的产品,一般是以内容为维度对其分类,如知乎中有许多话题,如互联网、文学、体育等。

▍信息

有了关系链,需要信息才可完成这种互动。而社交领域中主要的关系链产品均在T厂,且关系链不易被复制与迁移,所以相比较而言,较多在社交领域的创业者则将焦点集中在侧重信息的“社区产品”。

社区产品百花齐放,有许多切入点。如知识问答的社区知乎,关注书影音的社区豆瓣,二次元社交B站,网易云音乐的音乐社区等,甚至支付宝前不久引起争议的几个“圈子“。

人是多样化的,人的兴趣点也是多样化的。做一个社区恐怕无法像一款基础的社交工具一样,成为人人不可或缺的,但一定是可以满足特定领域特定喜好的一群人,为其提供内容价值。所以社交领域创业者,更多地会从侧重信息的社区切入。

这里的信息要对于用户而言具有价值,即按用户投入时间之后,是要所有回报的(回报的类型见下面将说到的驱动力)。一个社区如果没有持续的价值输出,社区很快就会死掉,生命周期可能十分短暂。

社交产品上,一般三到五个tab按纽中,都会有一个是“通知“。而这个通知也会分为两类:

三种社交要素中,突出信息与内容要素的有各类社区产品,贴吧、知乎、玲珑、美柚等。

▍互动

互动也是一大重要因素,无论是和人还是和机器和动物,人发出信息之后,都希望有所回应。

-

用户和一些官方微博或公众号互动,当有了回应的时候,会很高兴;兴奋地对官微说:原来你是活的。

-

又如刷了门禁卡,门并不响应你的请求,如果旁边有人在,你会有一种同说出去的话没人理一样的尴尬感。

-

如果一个人接到了某某活动的邀请函,他会乐于晒出邀请函,展示自己和这个组织的一种互动。

人离不开社交,离不开互动,只有互动,人才会觉得自己被尊重,具有存在感。所以当用户在平台上建立起了关系链,同时也彼此携带着信息,则差最后一步——互动,来完成这场信息交换。

社交产品中,这种互动,可分为站内互动及站外互动:

1.站内的互动:

侧重关系链的产品会帮助用户和自己相似的人进行匹配。

如较多兴趣产品,用户刚刚注册成功,就引导用户填写自己的兴趣爱好、年龄星座等等,以帮助匹配和自己有相同爱好或共同话题的人。

侧重信息的产品会帮助用户和感兴趣的信息进行匹配。

如引导用户关注某些话题或者擅长某领域的人,以填充timeline上的内容。只有进行了合理匹配,才会有下一步的互动。

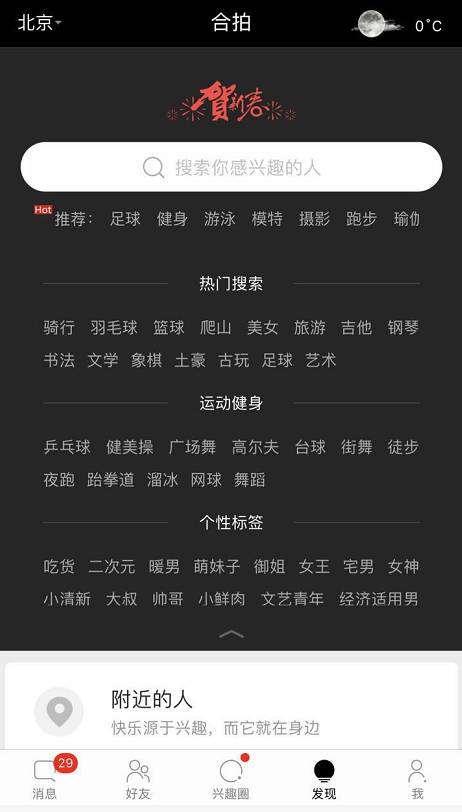

(合拍APP)

互动的前提就是合理匹配,就好比一个爱运动喜欢体育的人和一个并不喜欢运动的人难以产生互动,所谓“话不投机半句多”;而如果用户在平台上找不到自己感兴趣的人或信息,用户必定转身离开。

很多产品经理会尤为关注一个新用户进入产品后,首屏上所呈现的内容或人;如果20条之内没有击中用户要点,则用户极可能离开,毫不留情地删掉APP。

所以,

平台方第一步便是将用户合理的匹配,以帮助互动。

而完成匹配之后呢?并不代表两个人会产生互动,毕竟不是每个人都擅长社交。

在帮助用户完成匹配之后,

进一步要想如何促进用户进行互动。

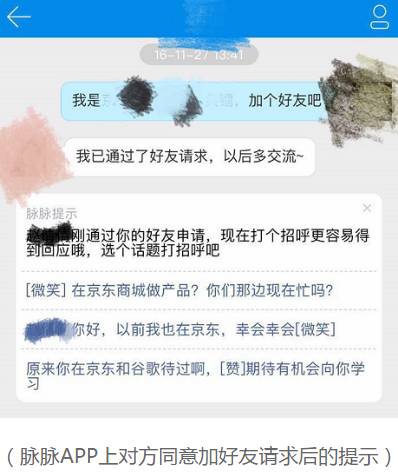

如脉脉上刚加完好友,通过给定的常见问候语完成破冰。微信刚刚加完某一好友,也会有所提示,暗示用户可以聊天了。

同时,这种即时互动相对较难。脉脉上的圈子、微信的朋友圈也是在帮助用户去互动,以及了解一个人,找到聊天的切入点,否则用户无法互动,也会离开你的产品。有时候,产品的运营人员可能以不同马甲去“勾搭”用户,让刚进来的用户能互在产品内互动。

举个栗子:

每次我以一个很傻X的名字和头像注册一个社交APP,但刚注册没过多久,就会有好几个头像很好看的女生来搭讪,我就很怀疑是这个产品的运营人员或者”职业用户“……当然有时也可能是微商等。