就在前两天,有个内地导演获得了洛迦诺国际电影节金豹奖。

只是,媒体报道不多。

并不是这个奖分量轻。

洛迦诺电影节,是国际A类电影节之一,和戛纳、威尼斯、柏林并称「欧洲四大电影节」。

陈凯歌曾凭借《黄土地》,拿过银豹奖。

这次拿下金豹奖的是国产纪录片《方绣英》。

这也是该电影节历史上首次被一部纪录片摘下最高奖。

由于这部片子还看不到,所以鱼叔今天要介绍的是这部电影的导演——

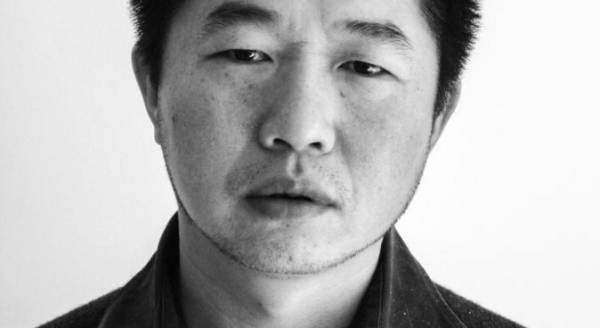

王兵

很多纪录片导演都是摄影师出身,王兵也不例外。

毕业于鲁迅美术学院摄影系的他,先在一些电视剧里担任了四年摄影。

直到1999年,开始着手拍摄第一部纪录长片。

这部长片,是真的长。

整整551分钟,9个多小时。

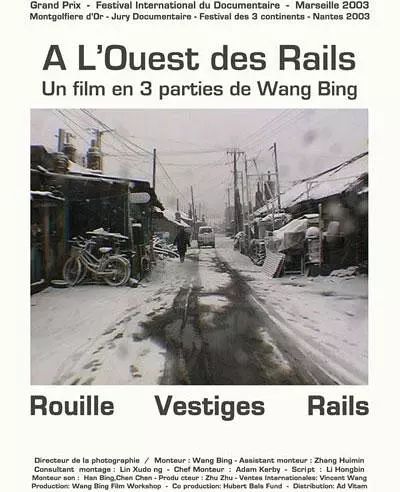

大家可能听过它的名字,《铁西区》。

被誉为「中国最好的纪录片之一」。

2014年,英国电影学会与全球200多位评论家、影展人和制作人,共同评选出了影史最伟大的50部纪录片,《铁西区》排名第17。

本片记录了1999至2001年间,中国最老最大的重工业基地——辽宁沈阳铁西区的没落。

因为时长太长,《铁西区》被分成三个部分,《工厂》、《艳粉街》和《铁路》。

分别对应了铁西区的工作、生活和交通区域。

第一部分《工厂》,长达近四小时,记录了铁西区三家大型工厂的最后一段时光。

一开始就是一个长镜头。

火车一直向前开,雪花飘打在镜头上,四周都是工厂。

这些工厂都处于倒闭的边缘。

工厂的工人们也都无精打采,聊的话题离不开喝酒和赌钱,还常常爆粗口。

有个小组组长对大家说:今天是最后一天上班,大家一定要站好最后一班岗,注意安全问题。

第二部分是《艳粉街》。

艳粉街是铁西区的一条街,两边是低矮的平房,住的都是工人。

2000年末,艳粉街棚户区房屋拆迁改造,工人们为新房面积与开发商明争暗斗。

聚在一起讨论接下来该如何生存。

第三部分《铁路》,跟第一部分一样,开始也是一个长镜头。

火车穿越铁西区的一个个工厂,一条条街道。

随着车轮,展示了一个时代的没落。

这片重工业厂区曾经是那么的辉煌,现在却凋敝成这样。

很多人看完这片,都忍不住哭了。

甚至表示,应该把它作为国家一个时代的档案来珍藏。

导演王兵给他的这部电影写了一篇影评,这也是最精辟的注解:

曾经有一群人,为了创造一个新的世界而付出了一切,他们最终失败了。

正是这种大厦将倾的悲壮感,令他不顾一切地完成了这部震撼的处女作。

尽管在国内无缘上映,但在国际上拿下了诸多大奖。

其中,在墨西哥城国际现代电影节、法国马塞记录片电影节、日本山形国际记录片电影节中,都获得了最佳纪录片奖。

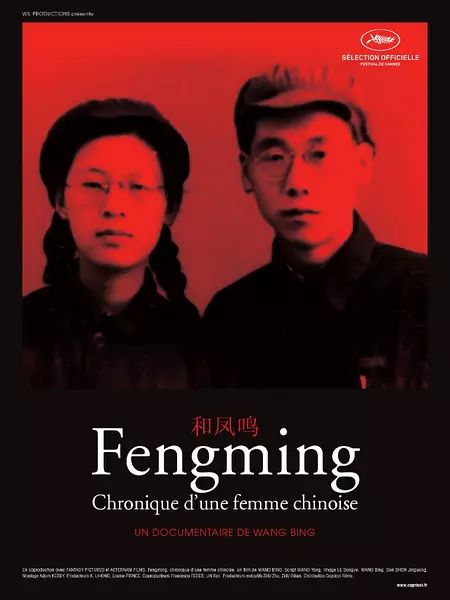

四年之后,王兵才拍了自己的第二部作品,《和凤鸣》。

和凤鸣,是一位老人的名字。

她和丈夫在历史上那场著名的反右斗争中,尝尽了苦难。

两人都被送到劳教所改造。

丈夫在饥荒中饿死,她忍辱负重地活了下来。

很多苦难,没有经历过的人根本无法体会。

正因为如此,王兵才选择了一种丝毫不介入的记录方式。

整部电影没有旁白,没有注解,没有对话。

就只是和凤鸣老人对着镜头,静静的叙述了三个小时。

你听她诉说往事,就像在听自己的奶奶叙述陈年往事一样自然,伴随着一种无法表达的唏嘘。

本片也获得了2007年日本山形国际纪录片电影节竞赛单元大奖。

时隔一年,王兵又拍出了一部神片——《原油》。

时长840分钟,比《铁西区》还要长。

怪不得有人说,王兵的作品,一部比一部不可思议。

听片名就知道,本片讲的是采油工业。

这一次,他远赴戈壁,将镜头对准了在恶劣环境下工作的采油工人。

整整14个小时,却只有20多个镜头。

近乎纯粹的凝视。

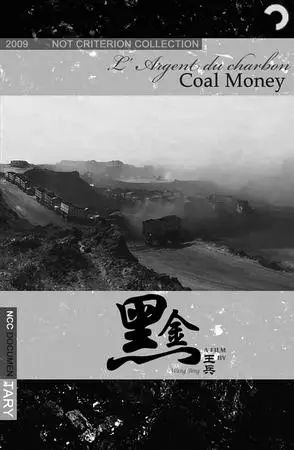

拍完油田,他开始拍摄煤矿——《煤钱》。

这部片子记录了跟煤有关的黑钱交易。

一辆大货车在山西煤矿和天津港口之间日夜穿梭,买煤和卖煤之人都在盘算如何牟利。

乌黑的煤与人心的肮脏相呼应,导演在记录,也在反思和批判。

2009年是王兵高产的一年,除了《煤钱》,还拍了《喜洋塘》和《无名者》两部纪录片。

喜洋塘是一个村庄的名字,位于云南省东北地区。

这个村庄非常贫穷,村民只能勉强度日。

你看这些截图,是不是很让揪心。

看完这样的图片,这样的纪录片,我们会变得沉默。

因为你不知道,可以怎么改变。

《无名者》,纯粹地记录了一位无名者的生活。

他像流浪汉,但有自己的住处,可你又无法把这个地方称作「家」。

因为这只不过是一个洞穴,没电没水没厕所。

这是一个原始人一样生活的人,一个脱离了社会关系的人。

他对生活不抱希望,不知道未来要怎样。

但他活着,并且就只是这样活着而已。

导演从冬天记录到秋天,刚好一年。没有跟这位无名者说任何一句话。

有的人说这是王兵最好的一部作品。

2010年,王兵拍摄了第一部故事片,《夹边沟》。

根据纪实文学《夹边沟记事》改编而来,也可以看作是《和凤鸣》的故事化、影像化。

同样讲述了1960前后夹边沟农场改造的故事,严酷的阶级斗争和大饥荒把夹边沟农场变成了人间炼狱。

本片获得了第67届威尼斯电影节金狮奖提名。

在国外获得了非常高的口碑,《斯洛伐利亚日报》评价:

这是献给那些受过苦难的人,因此拍摄这部影片很有必要。

然后在国内却看不到。

拍完《夹边沟》后,王兵在看望其母亲回程路上,偶然遇到了三个孩子,然后就拍了《三姊妹》。

本片获得了第69届威尼斯电影节地平线单元奖。

这一次显得没那么苦大仇深。

尽管再次聚焦了云南农村的贫困生活,却在贫困中透出一些微弱的光。

在云南,王兵还拍了一部非常重要的纪录片,《疯爱》。

片长近4个小时,聚焦于云南昭通市精神康复医院里的男性精神病患者。

不否认,这是一部很压抑的片子,这份压抑来自于完完全全的写实拍摄。

本片的英文名很诗意:Til Madness Do Us Part。

翻译过来就是,直到疯狂将我们分离。

片中的患者,因为各种原因被关进了精神病院。

他们之中,有的是真疯,有的并不是,只是被家人遗弃了而已。

但只要来到这里,就躲不开变疯的命运。

有个病人说:

在这里待久了,

就真的变成了精神病人了。

王兵喜欢相处性的拍摄方式。所以这些患者面对镜头既不害怕,也不避讳。

拍摄期间,王兵成功说服一位患者的家人,让他们把患者带回了家。

因为这位患者本就不属于这里。

片中有个镜头鱼叔印象深刻,导演手持镜头,跟着一位患者在封闭的楼层奔跑。

这个楼层是四方形的,所以这种奔跑不过是一个死循环,根本没有尽头。

但这位患者好像并不知道,只是一个劲的跑。

还有一个人对着镜头唱,妈妈是心中最美的花。

可是他的妈妈在哪儿呢?没人知道。

王兵的纪录片最大特点是,真实。

他说:

当我们用心地去了解一群人,真正走进某一些人的时候,他们也许并非我们所想象。我觉得自己是观察者,把自己观察到的东西呈现出来,很少介入。

他今年得奖的作品《方绣英》,同样如此。

方绣英是一名生活在浙江湖州的67岁普通老妇,由于身患阿尔兹海默症,生活无法自理。

王兵用镜头记录了她生命中最后的十天。

他不卖惨,不煽情。

只是忠实的记录,不带感情色彩的记录,并尽可能的保护镜头下的人物。

这部作品赢得了影评人的一致好评。

影评人Rory O Connor这么写道:

《方绣英》是对脸部表情的一次研究,是一篇关于死亡的沉重而淡然的散文。这部来自纪录片导演王兵的大师级作品,值得每个人坐下来观看。不论是道德层面或其他主题,还是电影语言的运用上,它都堪称是一部杰作。

大家或许不难发现,王兵的所有作品,聚焦的要么是时代的苦难,要么是社会的小人物和边缘群体。

关注边缘群体,关注正在遭受苦难的人。

让我们知道这个世界有人正以另一种方式生活,一种我们很难想象的方式。

这些人应该受到关注。

因为只有被关注,才有可能被改变。

像王兵这样的导演,并不想给我们视觉上的奇观,或者快意恩仇的故事,他拍的不是电影,而是生活。

他只是希望通过真实的影像,让这个世界变好一点点。

像他这样的导演,多几个有多好!

喜欢这篇文章的人也喜欢 · · · · · ·