作者:翠杰,

来源公号:翠杰。原题:

目击证人的是与非

。

目击证人的指证是对犯罪嫌疑人最残忍的证据。无论法律影片还是司法实践,目击证人都被严重期待,自然也颇多看点和聚焦。

目击证人的是与非,不仅在影片中影响核心看点,实践中也往往直接影响事实认定。

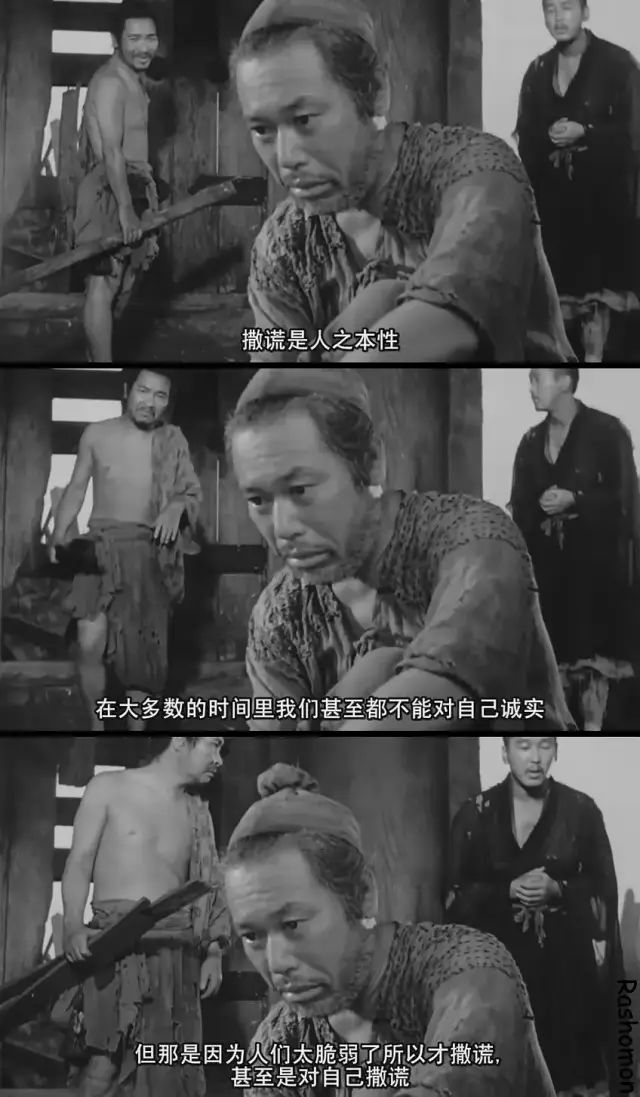

日本影片《罗生门》的经典无需言说,电影大师黑泽明不仅将影片推至无以复加,甚至无意中造就 “罗生门”这一经典词语。

影片中,三名当事人不同版本的表述,让案件事实成为扑簌迷离的“罗生门”。影片透过武士意外死亡的探查,展现人性在极端境况下的善恶转换。

由于影片中涉案短刀消失,证据体系搭建只能依赖在场人员的言辞证据。

为了让影片更有看点,黑泽明导演让死者开口,即便如此,即便三人经历同一意外事件,即便死亡事实历历在目,三人的表述却巧妙而成功的形成不同的证据走向,最终谎言无法澄清、事实难以还原。

当事实认定主要依赖目击证人的证言或者当事人陈述,而相关证言可靠性存在问题时,证据就会无法对接,密不透风的事实之墙自然难以形成。

50年代的黑白影片《伸冤记》在希区柯克的影片中算是比较特别的一部:特别源于影片没有惯常的推理过程、惊险场面、悬念气氛,却生动诠释了一个细思极恐的故事。

特别是,当了解到影片改编自真人真事,恐惧难免进一步加深。

影片中,目击证人没有任何偏见,负责地履行公民作证义务,警察并无主观过错,侦查行为也谨慎而依规,审讯过程符合公平正义的标准,但是一系列完全符合司法逻辑和流程规则的背后,却是曼尼的伸冤无望和压抑无力。

亨利̦·方达是伟大的演员,在《青年林肯》中他可以“比林肯本人更像林肯”,在《十二怒汉》中可以将8号的冷静勇敢演绎得过目不忘。

在本部影片中,他也将大提琴手的性格和心理特质展现得淋漓尽致,特别是从被警方调查直至入狱的过程中,他不仅展现得老实温顺、任人摆布,在展现“无辜之人往往更加不知道如何辩解”的同时,将曼尼在冷静克制下的焦灼表现得也恰到好处。

实际上,造成曼尼被冤的直接原因在于营业员的指证,加上紧张导致的书写错误,“顺理成章“地将曼尼逼入绝境。

影片展现人的命运在司法面前如浮萍般脆弱,也展现了刑事追诉没能跨越证明危险境地的严重后果。

英国影片《十二怒汉》的经典同样无需称颂,亨利·方达的演绎更是众口皆碑。

影片中,事实认定迷雾同样笼罩于两位目击证人的证言。住在对面的中年女性声称看见男孩持刀刺扎,而隔壁的老人证实听见父子争吵后看见男孩跑出房门。

表面看,两个目击证人的证言恰好形成前后连接的证据链条,具有极强证明力,足以证明少年弑父罪行。

但是,亨利̦方达在超然的冷静之下,对两份证据的证明力产生质疑,勇敢地引导11名陪审团辨别证言缺乏客观性,从而实现了疑罪从无。

片中对于两位证人证言的分析鞭辟入里,不仅科学分析两份证言如何与客观现实不符,而且通过表象透射证人出具不实证言的实质所在。

目睹刑事案件并出庭作证,这对一般人而言并不常见,其间难免经历各类内心体验,而证人证言容易受到感知能力、动机、幻想、情绪等影响而出错,自然在所难免。因此,像影片中一样,对目击证人的指证进行印证分析和心理洞察应当而且必要。

《我是证人》改编自韩国影片《盲证》,影片围绕朱亚文的连环犯罪,杨幂、鹿晗均是偶然成为的目击证人,二人因为作证发生矛盾,后联手追缉真凶解救被害人。

杨幂饰演的路小星后天失明,并不是严格意义上的“目击“者。但优秀警校生的经历,失明刺激的感官活跃使得她能“看见”一般人忽视的细节,并因此令警探鲁力折服。

所以当鹿晗饰演的林冲描述目击车型与小星不相符合时,加上林冲具有作证受奖的动机,其证言就自然未被采纳,这不仅让侦查陷入困局,也让林冲没能获得保护而身陷危险。

影片的演绎说明,证言可靠性并不必然倚重于证人可靠性,证言准确性的审慎判断知易行难。

目击证人指证能够左右案件结果,而目击证人指证依靠的是记忆的正确性。从黑白影像到当下偶像剧场,目击证言的正确与否都成为影片矛盾冲突的核心。

实践中,部分案件也因隐蔽性强、客观证据少等原因,对于言辞证据倚重较大,而一旦出现目击证言则基本左右事实认定结论。

目击证人的可靠性和可信性与证据能力无关,与证明力有关,是部分案件审查的核心所在。人类记忆远远没有达到完美和永久的程度,忘记是人类生活的一部分,提高对目击证人指证的重视程度非常必要,否则对目击证人证言过度倚重,辨识不足就会导致事实错误认定。

《冤案何以发生》一书中,美国俄亥俄州检察总长吉姆̦佩̦特罗夫妇沉痛反思刑事司法体制中的弊端,揭示导致刑事冤案发生的八大司法迷信,“目击证人是最好的证据”就位列其中。

司法制度虽然存在差异,司法问题有些还是具有共通性。如何提高目击证人指认罪犯的准确性,避免无辜者受到不公平待遇,司法机关一直都在竭尽所能。提高辨识精准性,科学有效审查判断,需要司法证明和认知心理科学的综合实践。

关于目击证人证言的心理学研究由来已久。哈佛大学心理学家孟斯特伯格致力于将心理学引入刑事司法领域,很早就指出“证人的真诚和自信并不必然保证目击证人证词的精准”。

但是,这些努力受到法律职业群体的忽视或抵制,著名的证据法专家威格莫尔就认为,心理学的发展程度被夸大,心理学还不精准,不具有进入法庭的能力。随着时光推进,心理学和刑事司法的融合之路仍在反复缓慢中前行,而心理学家作为专家证人进入法庭的情形也开始出现。洛夫托斯是专注于认知和记忆研究的美国知名心理学家,多次作为专家证人出庭阐释记忆的特点和缺陷,为证据审查判断提供科学依据,助力案件审查判断。

我们的记忆真的完好无缺吗?认知心理学认为,人类心灵不是精准的记录器和存储槽,遗忘是生命的中另一面真实。认知心理学一般认可的公理是,记忆的过程要经历习得、保留、检索等不同阶段。

在《辩方证人——一个心理学家的法庭故事》一书中,洛夫托斯就通过她出入法庭的真实经历,讲述了这些不同阶段可能出现的错误,展现了人类认知,记忆的常识和误区,深入了解有助于对目击证人证词的适度评价。

习得阶段是记忆的起始,观察注意的能力不同直接决定习得质量。人的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、感知等,对于记忆准确、全面关系很大。

香港影片《跟踪》中就表现了经过训练的警察超于一般的细致观察,这是一般人所不具有的。特别是普通人经历犯罪的突发事件,情绪波动一般会比较大,这也会严重影响观察维度。

在场面复杂的案发场合,尤其如此。聚众斗殴案件审查中,多名在场人员的陈述往往也难以还原案件真实,原因即在于此。

但是,审慎的观察者并不固定,即使受过专业训练的人员也可能出现习得错误。

《我是证人》中小星训练有素,却在车型判断上不及作为普通人的林冲,对此证据审查中还应谨慎,避免出现如鲁力警探般的判断错误。