金庸小说《倚天屠龙记》中的江湖,围绕这句歌谣展开了无数血雨腥风。中国当下的互联网江湖,与倚天屠龙记中的江湖十分相像。绝世神兵“屠龙刀和倚天剑”,分别握在两个巨头阿里和腾讯手中。

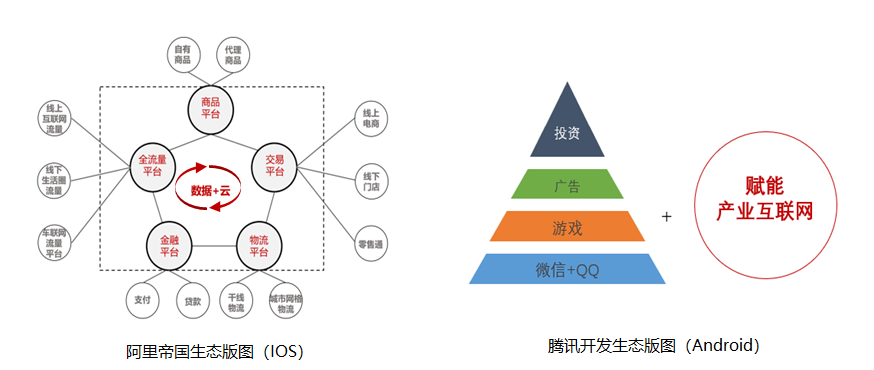

阿里与腾讯之间的竞争,不能简单理解为两家巨无霸企业之间的较量,而是“阿里帝国”与“腾讯联邦”这两个超级生态系统之间的全方位比拼。

在中国的互联网创业圈,已经形成了心知肚明的潜规则:在阿里腾讯的影响力已经无处不在的今天,能不在两强之间选边站队的凤毛麟角,创业的出路要么是投靠阿里,要么投靠腾讯,甚至还有像滴滴、小红书、B站这样能左右逢源的。除了与两者同时代诞生的百度网易等元老能够雄霸一方之外,这几年也就出了一个缔造头条系的张一鸣,能够独立于两强之外。

为什么分别叫阿里帝国和腾讯联邦?

因为两者对于投资企业的做法存在显著差别。

按照腾讯掌门人马化腾的说法,阿里是

中心化的赋能

,阿里生态系统的绝对核心是阿里集团自身,被阿里赋能的企业要么被阿里完全控制,要么完全依附于阿里,丧失独立性;腾讯是

去中心化的赋能

,被腾讯赋能的企业仍然能保持相对的独立性。

打个比方,阿里生态系统如同太阳系,阿里就是太阳,位于体系的中心放出光和热,其他生态企业就如同太阳系的各个行星,在阿里体系中运行,其生存和利润都来自于阿里这个太阳。腾讯生态系统中,腾讯如同上帝,上帝创世后万物自行运转,上帝则隐身幕后,只有在必要的时候才会出手干预。

这就是为什么具有极强自主意识的王兴,在早年投靠阿里后,又叛出阿里阵营投奔腾讯。腾讯又出钱又提供宝贵的流量,却不过多干预美团的运营决策,这种金主爸爸谁不爱?

那么,为什么会出现阿里和腾讯泾渭分明的差异呢?难道仅仅是两个马爸爸的个性不同吗?

关于这个问题,已经有很多人做过深入分析,结论是这是由两者的核心业务逻辑差异造成的,就是把两个马爸爸位置调换一下,仍然不会有任何差异。

互联网企业千千万,但是可以统一用如下模型来表述:

流量+变现。

第一步:通过业务A低成本获取流量,成本越低越好,流量越大越好;

在互联网出现之前,企业与消费者建立和保持连接太难太难了。就好像坐在店里做生意,好不容易有肥羊,不,是顾客上门了,那得充分抓住这个难得的连接机会让顾客掏钱买单。

互联网将人与人之间的连接成本大幅降低,甚至可以忽略不计。只要保持连接,就好像商家住到了客户家里一样,可以放长线钓大鱼。反正低头不见抬头见,今天不见明天见,总有机会做成点生意不是?

当年360杀毒颠覆整个杀毒行业,就是基于这一模型。对于其他杀毒企业来说,杀毒软件本身就是变现方式,就算进行价格战,那也总得有个价格不是?但是360上来直接免费杀毒,因为对于360来说,杀毒软件只是引流手段而已,当流量建立起来后,用其他维度的服务变现。

用三体式的话语来解释,普通杀毒企业是生活在一维空间的物种,而360则是二维空间的物种,高维对低维的降维打击,是一边倒式的摧毁。

360创始人周鸿祎

红衣教主周鸿祎只用了一招,一剑封喉!

现在看来,十年前的360杀毒之战,只能算上古典时代的互联网经典战役而已。中国神话中,天上一天,地上一月。现实中,传统行业一天,大概也相当于互联网一年。

经历十年的发展,流量和变现的玩法早已花样翻新,但在业内人士看来,仍然万变不离其宗,仍然是流量+变现。只不过如今人人都懂这一逻辑,再难达到当年红衣教主一剑封喉的效果。比如基本盘为本地服务的美团做打车,将打车作为到店消费整个决策中的一环,理论上可以实现对滴滴的降维打击,但是实际执行时困难重重,因为滴滴有无数反制措施,不会像当年那些杀毒软件那样傻乎乎地束手待毙。

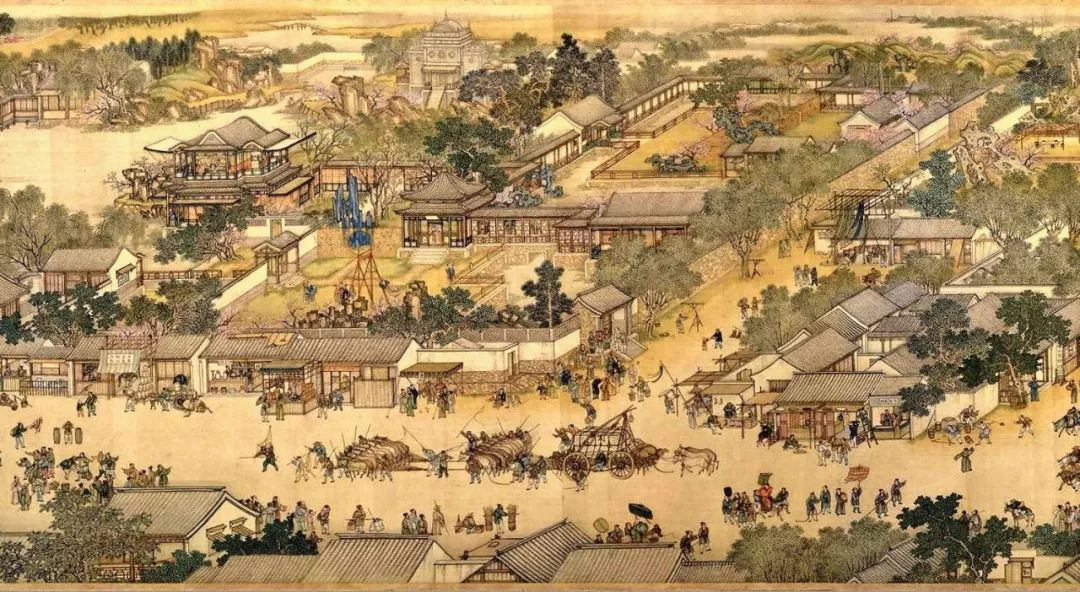

“流量+变现”听起来很深奥,实质约等于清明上河图中表现的最传统的商业形式:

商业街

。

商业街上各种店家就是变现方式,但是光有店家不行,还得有人流前来逛街,才有变现的可能。互联网不过是把实体商业街搬到线上而已。

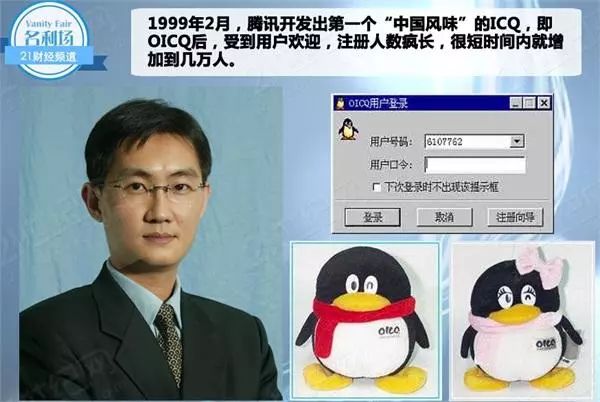

腾讯从社交软件起家,通过社交工具获取低成本流量是其看家本领,对于腾讯来说,流量从来不是问题,它所考虑的是有了流量之后如何变现的问题。早年的马化腾还曾经因为QQ流量涨得太快导致服务器成本暴增不堪重负,又不知道如何变现,差点作价300万把腾讯给卖了。

腾讯的倚天剑就是社交流量,依靠这件大杀器,腾讯可以睥睨天下,号令群雄。

腾讯相当于修了一条巨牛逼的大街,全国人民每天都要上去逛一逛,但是光逛街不买东西没效益啊,因此腾讯关心的就是在这条街上开各种店进行变现。自己精力有限消化不了这么大的流量,就招商引入别的店家,店开得越多,使得这条大街更有人气,也对腾讯自身更加有利。

阿里是从电商起家,电商是阿里的屠龙刀,天然最强的变现手段。因此阿里不愁变现,只要有人来逛,不愁他们不花钱,但关键是要有川流不息的人流。因此阿里扩张最大的推动力简单粗暴,就是买入更多的流量。有更多的流量导入,就能让阿里帝国更加繁荣昌盛;越少流量留在体系之外,也就减少了阿里被他人颠覆的风险。

从原理上说,“社交+电商”可以将流量和变现都发挥到极致,如果马化腾把流量都导给马云,基本上在消费互联网时代,就没别人什么事了。但偏偏二马格局都太大,如同三国时期的曹操刘备,都不肯甘为人下,于是两家成为针锋相对的竞争对手。

与此同时,两家都想侵入对方的版图,把自己的短板补齐,因此社交基因的腾讯曾经不止一次尝试杀入电商领域,而电商基因的阿里也多次尝试过做社交,马云曾说过“宁可死在来往路上,也绝不活在微信群里”。但是互联网时代的幂律法则如此强大,在已有巨头的领域,另一个巨头去做类似的业务,无论投入多少资源,下多大的决心,也只有仆街的份。

也许有人要问,既然“社交+电商”是强强组合,直接将社交和电商嫁接在一起的“社交电商”,就相当于倚天剑和屠龙刀双刃合璧,却为什么始终处于边缘,难以进入主流?

对于这一点,成长于微信生态,同时具有社交和电商属性的拼多多创始人黄峥一句话道明了本质:“社交电商是一个伪概念,电商就是电商,社交就是社交,没有人为了社交去买东西,只会说因为已经在社交,顺便买了东西。”

拼多多创始人黄峥

俗话说得好,“人情归人情,生意归生意”。生意归根结底涉及到利益分配,而朋友之间的交往更多的是谈感情。朋友之间一旦谈钱,就很难再谈感情。因此社交和电商只能相互关联,但不能强耦合。一旦强耦合,变成为了电商的社交,或者为了社交的电商,两者都会发生变质。一旦变质,就会被主流消费者所抛弃。

以种草论坛起家的小红书,前阵子遭遇下架危机,根源就是在于由于急于变现,出现了代写、假货、软文等现象,危及到其社交流量赖以生存的信任基础。

这里不是说社交电商绝对不能碰,而是说这种模式本质上是利用人与人之间的信任牟利,距离诱惑太近,太容易走歪。要想真正持久发展,需要在平台监管、社会风气、人员素质、底层技术进行长期持续耕耘,普遍社会信用体系真正建立起来之后才有可能。

搞清楚社交和电商的特性之后,回过头来再看阿里和腾讯,就很容易弄清楚两者模式的选择。

相对于其相对有限的变现能力,腾讯处于流量资源严重过剩的状态,

因此它可以很大度地将过剩资源拿出了交给生态伙伴去变现,共同做大蛋糕。腾讯看上去对生态伙伴很佛系,很自由,但是对于危及它流量根基的头条,也是真刀真枪地干,“头腾大战”打得不是一般地凶。

王兴曾说过,腾讯很像美国,尤其是美苏冷战时期的美国。

那时的美国拥有过剩的生产能力,以及世界最大的消费市场,因此它很大度地将低价值的生产能力分给盟国,并开放消费市场(相当于导入流量),结成互惠共赢的同盟关系。

反过来,

相对于阿里不断深耕的变现能力,流量饥渴是始终挥之不去的难题

。因此对于阿里来说,看任何其它业务都在想是否能给自己带来新增流量,如果是就坚决地去做,甚至不惜赔钱去做,因为只要能做出来,将来有的是机会赚回来。但是无论如何,一定要尽量自己来做,流量是紧缺资源,是生命命脉,决不能把命脉交予他人之手。假如费尽心力培育出一个流量入口,结果转头把流量导给竞争对手而不是自己,阿里岂不是吐血?

因此,阿里表现出很强的控制欲,而腾讯相对佛系,不是创始人的个性使然,而是生态系统的特性决定的。

其实,早年的腾讯控制欲也是很强的。2010年7月,《计算机世界》刊登了一篇题为《“狗日的”腾讯》封面头条文章,文中把腾讯作为互联网公敌进行批判,将互联网商业竞争写成了不可调和的恩怨,根源就在于腾讯依靠自己的流量优势,抄袭模仿竞争对手的模式,“走别人的路让别人无路可走”。

那场舆论风波之后,腾讯意识到不能与天下为敌,要有所为有所不为,才逐渐摸索出腾讯特色的生态之路。

新潮传媒的创始人张继学,把这两种模式比作苹果的IOS和谷歌的Android。

阿里如同封闭的IOS,内部一致性强,协同性好,体系内生态环境好。

阿里早年野蛮生长中,各个事业部也是各自为战,底层架构和数据相互割裂,后来通过痛苦地苦练内功,将壁垒逐一打通。

但是打通的后果导致中心控制力太强,盟友太少,树敌太多。愿意进入阿里体系的其他企业,要么是遭遇了很大的困难不得已为之,要么没有太大野心,早早变现离场,因此阿里很难引入一流人才。像被京东弃用怀才不遇的侯毅,来到阿里搞出盒马鲜生,属于异数。

既然难以实现明星转会,那就干脆自己培养后备队。因此阿里的应对策略是,将培养后备人才作为战略重点,源源不断地培养出阿里系人才,输送到相关企业,依靠嫡系部队打天下。这就是为什么阿里特别注重组织建设,人才培养,将使命愿景价值观看作重中之重,因为只有思想统一,才能做到如此复杂体系的高度协同。除此之外,阿里还要大办教育,尽可能地让外部企业家也接受阿里的思想体系,将来就更容易走向合作。

这种方式的缺点也很明显,首先是见效比较慢,而且未必能在每一个领域获得成功。因为这种批量培养的方式,能够培养出冲锋陷阵的将军,但是很难培养出运筹帷幄的元帅,在需要进行高水平对决的时候,很难占得上风。

比如阿里的大文娱,投入不可谓不低,但是始终欠缺火候,与阿里系人才缺乏对娱乐传媒行业的深层理解有很大关系。再比如阿里收购饿了么之后,整合口碑、飞猪等本地生活服务,与美团正面PK,却仍然处于下风。因为阿里的人才再怎么培养,也比不上经历过千团大战,从“尸山血海”中走出的王兴王慧文。

腾讯如同开放的Android,最大的优势是能把强大的枭雄拉到体系内共同作战,迅速扩张商业版图。像美团的王兴、京东的东哥、拼多多的黄峥,都是怀有极大野心的枭雄,都被腾讯编织在“反阿里包围网”中,与阿里帝国对抗。

腾讯生态的好处是扩张性更强,能够吸引最优秀的一流人才,内部联合和竞争同时存在,生机勃勃。但是这种模式的缺点同样明显,联盟部队只是“友军”而不是“我军”,内部协同远远比不上阿里。甚至连腾讯内部其实也是一个小联盟,不同事业部各自为战,缺乏底层数据平台的协同,不仅造成很大的资源浪费,当真正的挑战到来之时,也难以对外发挥出全部力量。

腾讯微视与抖音作战,就暴露出腾讯这方面的劣势。张一鸣是个具有很强数据思维的人,从一开始整个头条系就设计为底层数据完全打通。抖音最开始只是小团队,但是得到强大数据后台的赋能,一旦条件合适就迅速成长。反观微视,2013年诞生时在腾讯内部就是个爹不亲娘不爱的边缘部门,要资源没资源要钱没钱,虽然诞生比抖音早得多,但是一直得不到发展,后来基本处于闲置状态。等到抖音崛起短视频红利成为秃子头顶的虱子,腾讯如梦初醒将微视复活,给钱给资源,但短视频领域抖音快手两大巨头二分天下的格局已成,没有第三家成长的空间,腾讯只好入股快手,依靠敌人的敌人来抗衡。

腾讯模式还有一个更致命的缺点:社交流量这把倚天剑看似所向披靡,但其实根基并不稳固。在连续性时期,依靠幂律法则腾讯的根基坚如磐石,但是在技术非连续变化的时期,如果出现一个颠覆性的竞争对手直捣黄龙,颠覆了这个根基,那么整个联盟会迅速分崩离析。

从PC转到移动时代,雷军的米聊差点做到这一点。如果不是张小龙团队单骑救主做出了微信,今天腾讯可能已经不在了。后来到了短视频爆发期,头条孵化出抖音这个颠覆性的超级流量APP,幸好并未伤及社交流量根本,但也让腾讯吓出一身冷汗。由此可见,每一次通信技术的革命性演进,都会让腾讯面临一次大考,是继续笑傲江湖还是就此陨落,胜负仍然是五五之数。

5G时代的大幕拉开后,交互方式一定更加视频化,场景化,对于腾讯必然又是一次生死大考。

从这个角度上看,腾讯又有点像两次世界大战中的德国,处于两线作战的尴尬境地中:

正面战场要与阿里抗衡,还要防止头条系从背后偷袭。

世界进入工业时代,西方的工业文明彻底击败了东方的农耕文明。今天我们已经进入信息时代,世界又将何去何从?

很多人认为历史是直线前进,但历史其实是螺旋式上升的演进过程。

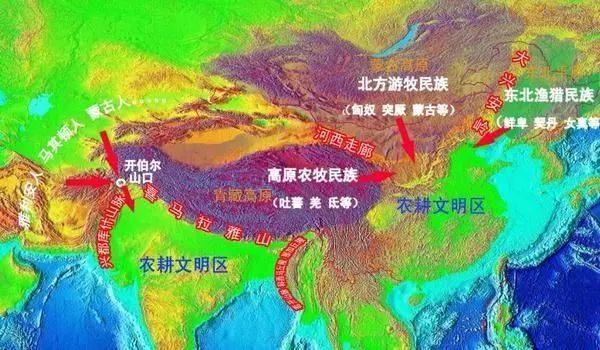

文明诞生伊始,人类分为农耕文明和游牧文明两大类型,人类社会就在两类文明博弈中演进。虽然现在主流人群不再弯腰种田、骑马放牧,但是底层思维方式依然挥之不去。

什么是游牧式思维?天地是我活动的舞台,被征服的对象,获取猎物的狩猎场,这是一种单向的,一方主动一方被动的关系。

表现在哲学上,就是主体和客体的二元论;表现在物理学上,就是牛顿的绝对时空观,物体在不变的时空背景下运动。表现在经济上,行为主体在一个绝对的市场中活动,为了提高收益,就要专业化分工。前述“流量+变现”模型,也是游牧式思维的表现形式,流量就如同天然的草场,把草收集起来把羊养肥再割羊毛。专业分工就是大家各凭本事分割蛋糕。表现在商业领域就是专业化,单一维度的供给侧思维,局部利益最大化,有限的游戏,追求细分领域的垄断。

东方的农耕文明,则带有深厚的生态思维。

生态思维的特点是人在土地上生息繁衍,人与人、人与土地是相互作用的和谐整体,人与人之间密切协作,人用各种办法让土地肥沃,土地则产出作物作为回报。这是一种双向互动,协同共生的关系。生态思维表现在哲学上,就是天人合一,有生于无的道家思想;表现在物理学上,就是爱因斯坦的相对时空观,物质和能量在时空中运动,也对时空造成反作用;表现在经济学上,就是复杂性经济学,经济由创新推动,而创新又是各种经济要素复杂相互作用涌现的结果。所有经济活动在分蛋糕的同时,又将整个蛋糕做得更大。在商业领域,更多表现为多维度的需求侧思维,无限的游戏,和谐共生长期演化。

所谓经济,归根结底就是做蛋糕和分蛋糕两件事,游牧思维是单向的,主要考虑如何从市场中切出属于自己的蛋糕,最多看到做大蛋糕就能够让自己多分一些蛋糕,生态思维则是系统性的,除了看到这些,还能看到分好蛋糕还能进一步促进蛋糕的做大。

虽然大家都在说要做生态,但是只有阿里是真正用生态思维做生态。

经济的基本模型,可以简化为供给和需求之间的信息流、资金流和物流的循环往复。因此阿里除了做交易,还要做支付,做物流,除了做实物贸易,做服务和娱乐贸易。阿里的野心是把经济循环的各个环节都纳入体系,形成阿里体系内的经济大循环。

由于大数据、云计算、AI以及其他基础设施的赋能,该体系内的大循环要比外部循环具有更高的效率,这个大循环就如同黑洞一样,不断地将更多B端和C端卷进来,使得体系不断发展壮大。

除了规模的扩大,由于各种经济要素在体系内高效交互,也就使得应用创新不断涌现,而应用创新又会推动科技创新,形成应用创新和科技创新的双轮驱动。

腾讯虽然也在模仿阿里,通过生态伙伴拼凑出一个包含了物流、信息流、资金流的经济循环体系,也在做腾讯云,大数据,但仍然是用工业时代的游牧思维来做生态。各个生态伙伴实现的是自身闭环,最多是加上与腾讯的互动,无法实现各生态伙伴之间的大循环。然而只有实现大循环,才能实现各种经济要素的复杂互动,才能实现创新的大量涌现。

除了阿里之外,绝大多数互联网企业仍然是游牧思维,仍然停留在“流量+变现”的模型当中。从规模上看,中国的互联网巨头比起美国互联网巨头仍然是弟弟,但是从底层思维上看,即使是美国互联网巨头FAANG,也没有建立真正的生态思维。