安娜·玛利亚·玛图特(Ana María Matute,1925—2014),西班牙女作家, 2010年塞万提斯奖得主。玛图特自称她的一生是“纸生活”的一生。她创作精力最旺盛的时期,也正是“世纪中一代”驰骋西班牙文坛的时候。不过,虽然同样以战后的西班牙为背景,她的创作方式却从最初就在“主流”之外徘徊:比起客观白描,她更偏爱“主观世界”,叙事语言是抒情、隐喻和象征化的,叙事结构是片段化、场景化的,更有神话和奇幻成分穿插其中。虽然她的作品斩获了本国各类文学奖项,但当时西班牙主流评论界的态度却是审慎、犹豫甚至质疑的,直到上世纪八九十年代,学界对于玛图特作品中种种“现代性”的研究才开始大量涌现。

他住的地方很偏僻,在渡口十字路尽头,比村子最靠边儿的房子还要远上许多。父亲是阿玛兰托斯的守林人,父子二人相依为命,很少和人来往。守林人在村里不受欢迎,这是因为他的职业的关系。那个男孩几乎没人认识。

一天,我到处摘黑莓,碰巧路过他们的茅屋。一眼看见那房子,我心里就咯噔一下,因为想起在村里听过一些关于他们的不光彩的事。

“那个男人是个坏种。”人们说。

“是啊,他欠着条人命……”

“不知为什么被他老婆抛弃了!”

几天前我刚满九岁,虽然有关守林人的好多传言我还不太懂,但害怕确是有的,觉得他影影绰绰像一只躲在树荫里的蝙蝠。我很累,出了一身汗,在围绕着茅屋的栎树林边站住。然后,发现自己已经进入了阿玛兰托斯地界,不禁战战兢兢地想:“或许,一旦他们发现,就会杀了我。没错;可能一看到我就会开枪。他们会以为我是来偷柴火的,就像巴斯库林……”

我想起巴斯库林,德尔特西亚·亚历山德利亚的小儿子,他曾经到阿玛兰托斯的树林来偷木柴,被守林人狠狠打了一顿,几乎丢了小命。这是巴斯库林回来的时候说的,当时他鼻子还在流血。(当然了,大家都知道巴斯库林谎话连篇、爱耍心眼儿,连他的亲妈都说他的话一句也不能信……)不管怎么说,当我听到有脚步踩得地上的树枝咯吱作响时,腿都快撑不住了。

颤抖着,我抬起眼睛,一阵巨大的恐惧让人瘫软。守林人就在那儿,肩上扛着来复枪。他穿着皮裤,就像爷爷的牧人那种。我想喊,却发现嗓子压根儿出不了声儿。守林人看着我,两只眼睛是蓝色的,离得很近,慢慢走过来。他说了句什么,可我没听见。突然,我拔腿就跑:我的腿绊到了什么东西,从土坡上滚了下去。都那样了我都没喊出声儿来。

我想我是昏过去了,因为之后发生的事我几乎不记得。模模糊糊地,我知道有人把我从那儿拉出来,抱去了恐怖的茅屋。后来,也搞不清是怎么弄的,我发现自己坐在一张柳条编的小椅子上,旁边有一堆火。守林人用奇怪的方法给我处理膝盖和脸:他用一块棉布给我涂了一种散发着很浓醋味的软膏。

我盯着他看了一会儿,嗓子还是发干。我感觉到摔跤后的疼痛,不过在山里磕磕碰碰是常有的事儿:从石墙上摔下来呀,不小心在河里的石板上滑倒呀,还有一次,我从李子树枝上掉下来,狠狠地栽了个大跟头。但是以前我可从没晕过,我敢肯定那会儿晕倒全是被那人吓的。

从近处看他的脸——他正非常仔细地给我的脸颊止血——我倒觉得他和村里任何一个人也没什么两样。褐色的皮肤,粗糙,头发花白。身上有冒烟的柴火的味道。

茅屋很小,淹没在树林的气息中。从门和窗户透进草的蓝色和室外红色的光辉,像一阵风,满是初秋的气息。

“好了。”守林人说,“弄好了……看看你是不是显得斯文点了!”

他从地上起身——原先是跪在地上的——一边把那奇怪的药膏放进柜子里,一边说:

“你怎么吓成那样?”

我发现自己对他的恐惧已经消退了。另外一种恐惧却又袭上心来:

“喂,”我说,“一定很晚了,是吗?”

“五点。”他回答。

我一下子跳起来,却疼得喊出了声。他又靠过来。

“你怎么了,小姑娘?”

膝盖可疼了。疼得可怕。他用两只大手抬起我的腿,试着弯曲,但我拼命反抗。

“疼,疼!”

他挠挠头,若有所思的样子。

“好吧。”他说,“还能怎么办?你别这样!”

“我就这样!”我说,极力忍着不大哭出来,“我就这样,因为今天一早就从家里出来……要是他们发现我还没回去……等我回去了……”

他定定地看着我。他的眼睛很安静,让人安心。或许他能救我不受惩罚,如果他能跟爷爷说……

“要是您跟我爷爷解释说是出了意外,我差点死了……可能他会心疼我,就没事了……”

守林人又挠了挠头。

“喂,”他说,“你是堂·萨尔瓦多的孙女?”

“是啊。”我说。(我忍住没说:这可真倒霉。爷爷的聪明才智在整个阿尔塔米拉①地区无人不晓)

“好,到时候再说吧。”他说,“现在就别担心了。告诉我,你饿了吗?”

我这才发现自己饿了,而且饿得要命。同时也发觉到自己忽视了一个重要事实:如果没碰到守林人,我本会陷入一个大麻烦。那就是我在摘黑莓的时候迷了路,不知道怎么回去了。

“嗯。”我说,“我饿。还有,我迷路了。”

我再也忍不住,眼泪掉了下来。我看见自己的眼泪亮晶晶的,落在衣服上。守林人把手放在我头上,在那粗糙的手掌下,我平静了下来。

“你看。”守林人说,“我要叫卢西亚诺了。你跟他待在一起,我去通知你家里……我可不能背着你!”

我点点头,表示同意。曾经听说过,卢西亚诺是他儿子。

我以前没见过他,他一进茅屋,我就惊呆了:从来没见过这么俊美的脸。他大约和我年纪相仿,或者稍大一点,右脚明显有点瘸。一条腿比另一条短,不过这是他全身上下唯一一处不太好看、不那么和谐的地方。他的头发长长地垂下来,几乎像个小女孩,而且是村里根本见不着的金黄色。

“你好。”他对我说。

他穿一件很旧、很短的衣服,光着脚。因为赤脚走路,他的脚粗糙、有硬茧。圆眼睛射出坚定、明亮的光芒。

“你看,卢西亚诺。”守林人说,“和这姑娘玩会儿,给她看看那群鸟……我得去通知她家里……她有条腿受伤了。”

我不确定卢西亚诺看着我的眼神是不是带着点厌烦。他的眼睛那么安静,几乎让我害怕。

“好。”他回答,“抱她出去。”

守林人抱着我到外面。卢西亚诺在我们前面走,瘸着腿。我们来到草地上,太阳照耀着他的头顶和田间小径上的红土地,路边开满了醒目的阿尔萨杜花。

“啊,看呀,阿尔萨杜开了!”我说,突然莫名地非常开心,“天气很快就要转凉啦。”

“是啊。”守林人说,“寒气要来了,所以阿尔萨杜开花。谁把你教得这么好?”

“女佣们。”我说。

卢西亚诺回过头来看我。穿过他父亲的臂膀,我看见了他溢满阳光的眼睛。我向他伸出手:

“放我下来吧!”

守林人小心地把我放在地上。一阵微风在山毛榉间轻柔地呜咽。

“你们就待在这儿,小鸟儿们。”守林人说,“在这儿等我回来接这女孩。”

他返回茅屋,我一直看着他进去。对面,卢西亚诺正仔细地在草丛里找着什么。

“他为什么说‘小鸟儿们’呢,卢西亚诺?”

“我们就是鸟儿。”男孩回答,并不看我。头发从他俯着的脸上垂下来,我看不清他的表情。

然后他起身向一棵树走去。我想那是棵栎树,但也不太确定。靠着树干立着一架很长的木梯,再往上,竟还有一条绳梯挂在树枝上,在轻风中微微摇曳。那里定有什么古怪,让我说不出话,脑子也无法思考。是的:怪异的或许是有魔力的什么东西,在引诱着。树枝间透出一缕泛红的光,秋日的光,十分诱人。还有另一样东西:当卢西亚诺来到树下,固定好梯子,一片叫嚷声从所有的树枝上传出来。像是某种和声,十分响亮,穿透空气直浸入骨髓。

“卢西亚诺!”我大喊起来,自己也不知道为什么喊,“卢西亚诺,发生什么事啦?”

他回过头。他的眼睛,肃穆地,或许带点轻蔑地注视着我。

“是鸟儿。”他说。

我看着他爬上梯子,腿虽然瘸了,身体却灵活得不可思议。爬到梯子尽头的时候,他姿势奇怪地一跳,真的像鸟一样,抓住了一根树枝。而一到树上,他的行动就变得异常敏捷。我觉得他简直像长了翅膀。他从一根树枝攀到另一根,嘴里吹着古怪的旋律,那不是音乐,更像是在攀谈,声音尖细、时断时续、很好听,和鸟儿们的叫声混合在一起。我看到鸟儿们纷纷飞向他,落在他的肩膀、胳膊和头上。不过是普通的褐色小鸟,就是在屋檐和路上常见的那种小雀,可是,它们看起来多么漂亮啊,被九月的光染红,唱着某种我根本不懂的歌!卢西亚诺,高昂着头,吹着口哨。他攀上那条绳梯,在空中缓缓地荡来荡去。他的胳膊和肩膀上满是灰色和黄色的小雀,它们的翅膀闪着光,拍击出金属样的声响。

“拿着,吃点。”守林人的声音,就在我旁边。

他差点把我吓到。草地上放着一块黑面包和一小把核桃。

然后他就走了。卢西亚诺还在空中晃荡,乘着绳梯。他的长而柔软的头发,直垂着,像一阵金色的雨,有节奏地飘荡。

“卢西亚诺!”我叫道。心中充满一种甜蜜而奇特的烦恼,“卢西亚诺!”

可他没听到,或者是不想听到。鸟儿们的鸣叫声简直震耳欲聋,我觉得我们周围的一切都闪耀出强烈的光芒:草、泥土和绝不能吃的剧毒之花阿尔萨杜。然而在这一切之中,卢西亚诺的那棵树和他的千只金鸟光芒最为耀眼。只在他停止晃荡以后,鸟儿的鸣叫声平息,那光芒才渐渐消退。

“是你的鸟儿?”我问,敬畏地看着他。

“是。”他回答,“都是我的……过来!我就这样命令它们!”

“你什么时候教会它们的?”

“不知道。”他回答,从绳梯上滑下来。他从树枝跳到树干,又攀上木梯,爬下来。

“来嘛,”我说,“告诉我嘛!”

他慢慢地走过来。只有见他走在草地上的时候我才想起,带着点怪异的惊慌,他的一条腿比另一条长。除此之外,他真是我见过的最美的生灵。

“没什么可说的。”他说,“没什么。你也看到了……是这些鸟儿的本事。”

“为什么刚才你说我们是鸟儿呢?”

卢西亚诺在我身旁坐下。用手捋着草,动作又突兀又奇怪,甚至有点粗鲁。

“因为我们就是。”他说,没有看我。我发现他的脸红了。“我们就是鸟儿……我妈妈以前也是。就因为这个。我们全都是鸟儿。一种坏的鸟。你明白吗?我们没有别的办法。天一冷,鸟儿们也会回来。但绝对不是原来那些鸟儿了。”

我听不懂,但是光听他说话就让我欢喜,让我着迷。

“那我呢?”我说。

他缓慢地打量着我。我躲开他的眼睛,圆圆的,安静的,流光溢彩。

“你也是。”他回答,“所有人都是。”

他站起来,朝茅屋走去。过了一会儿,胳膊下夹着一本脏兮兮的大书回来了。书里有各种各样鸟儿的彩图。他在我面前慢慢地翻着。

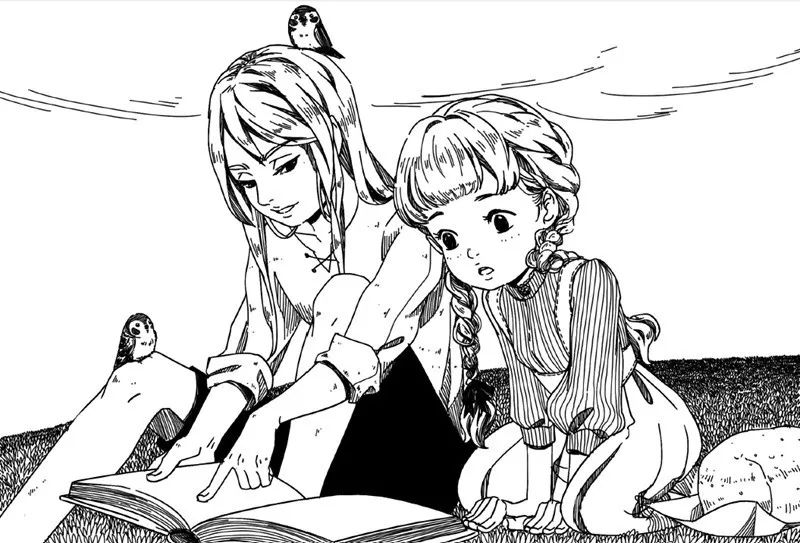

插图:邰雪怡

这种是寒鸟……这是麦田鸟……这是徙居鸟……这是风暴鸟……

时间在关于鸟儿们的谈论中逝去。我听到了杀人鸟和墓地鸟的古怪故事。还有午夜鸟和正午鸟。卢西亚诺认识所有的鸟,或者说,所有都是他自己编出来的。因为我没发现那些东西写在任何一个地方。

“你认字?”我问他。

“没必要!”他回答。

当卢西亚诺合上书时,我看到树木掩映的小路上出现了劳伦索的身影,他是爷爷的大长工,正大惊小怪地朝我冲过来。他还牵来了马特尔,那匹老马。守林人跟在后面,肩上扛着来复枪,眼睛看着地面。

劳伦索把我放到马背上,一刻不停地数落我,好像背了个大包袱,就这么把我带回了家。在路上我就感觉额头发热、口渴、还有就是非常伤心。我仰望渐渐变得暗淡的天空,松弛地闻着泥土的味道。到家时我发烧了,这让我逃过了惩罚。

我病了一段时间。能下床的时候寒潮已经开始。深秋了。

第一次下地那天是玛尔塔陪着我,她是厨娘,我特别喜欢的人。她牵着我的手,走在播种后的土地上,边走边讲着撒种、灌溉和收成的事情。我的手躲在她那大而多茧的手里,早晨的阳光有些苍白,照着我们的额头。我们来到花园,玛尔塔用手指着远处说:

“瞧瞧,瞧瞧!骗子、无赖、坏坯!”

尽管有稻草人,一大群麻雀还是肆无忌惮地吃着垄沟里的种子。玛尔塔扔着石头,来驱赶它们。我正跟在她后面跑,却突然安静下来,默默地,看着一个假人,那是劳伦索放在那里驱赶小鸟用的。

“你们从哪儿拿到这个,玛尔塔?”我说。一阵恐惧袭来,像黑夜一样巨大。玛尔塔偷眼看着我,按她向来说话的习惯,用问句回答我的问题:

“为什么你关心这个?”

我觉得嘴唇在抖。

“因为这些衣服是卢西亚诺的,守林人的孩子。”

玛尔塔沮丧地看着地面。石头从她手里落下,又弹起来。于是,像是发出一声呐喊,所有的鸟儿都飞了回来,栖息在那个人偶十字形的胳膊和稻草扎成的脑袋上,它的脑袋,像一颗玉米,在阳光下闪闪发亮。

“好吧。”她说,“既然你已经发现了……上帝啊,没有什么是孩子发现不了的!没错:那正是小卢西亚诺的衣服。守林人卖给劳伦索了,因为他看见会伤心。”

“为什么?”我问,尽管我的心已经明白了。

“哎,小燕子哟!”玛尔塔说,“人生就这么无常:小卢西亚诺从树顶上掉下来了,头摔在地上。是啊,就在这片悲伤的土地,这片上帝赋予我们的土地。”

①作者虚构的一个乡村。

载于《世界文学》2017年第5期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

(公众号责编:文娟)

世界多变而恒永 文学孤独却自由

2017

年《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:

0200010019200365434

微店订阅

★

备注

:

请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:

010-59366555

征订邮箱

:

[email protected]