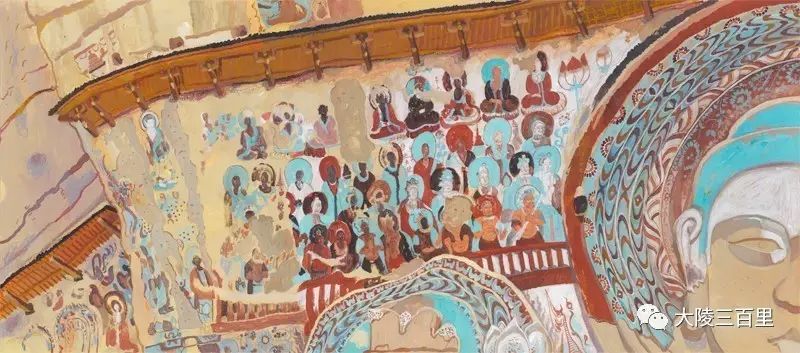

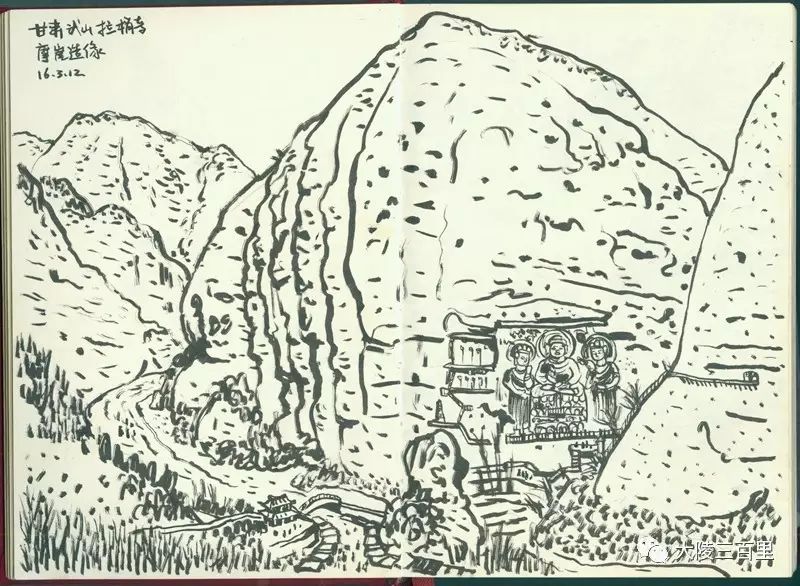

(武山·拉梢寺北周壁画)

古丝绸之路自长安以西,分作南北两道。北道从彬县沿泾水从萧关过陇山,经固原、会宁抵达兰州。这条路虽然较短,但沿途补给不便,人们多选择更为迂回的南道。南道经凤翔、陇县,从大震关过陇山,然后沿牛头河南下至天水,继而溯渭河而上,过鸟鼠山经临洮北上兰州。60多年前,人们用数十个隧道贯通了宝鸡和天水间的崇山峻岭。随着这条横贯中国东西的交通动脉的建成,盘桓于陇山、秦岭间的传统道路渐渐退出历史。2016年初春,我从西安出发,翻越陇山,沿古丝绸之路南道抵达兰州。浑浊的河水奔流于谷底,小城散布在河谷的宽阔处,香客们像千年前的供养人一样在石窟前敬拜,陇原上的农民乘坐廉价的绿皮车从小镇赶赴都市。这些原始又平淡的生活,因着那曾经的丝绸之路而让人浮想联翩。

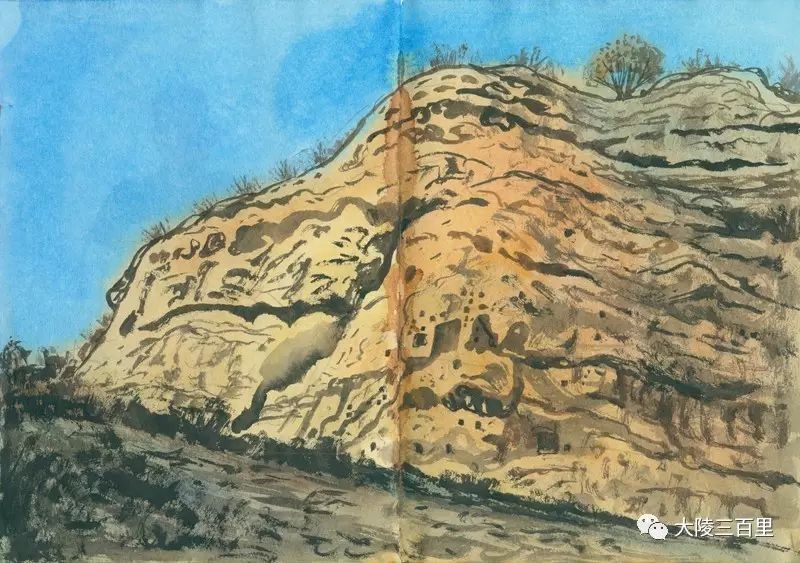

(陇县·固关·佛爷崖石窟)

【陇山】

位于关中平原西部的陇山,是唐人西行的第一道屏障。因山中关隘是由陕入陇的重要孔道,陇山也被称作关山。

天宝十三载(公元755年),诗人岑参从长安出发远赴北庭——这是他第二次出塞之行。岑参走的是南道,几乎每处重要的节点都留下了传诵至今的诗歌。

悠悠千载已逝,因为山高路险,如今两省之间很少有人由此通过。 起初,我们计划从陇县固关徒步翻越陇山,甚至幻想能够像“陇上行人夜吹笛”的唐人一样欣赏关山之月。刚刚过了正月,关中平原早已绿满枝头,这里却还穿着冬装。听说要过陇山,乡民一个个把头摇得像是拨浪鼓。山路曲折不说,最怕山顶的积雪不曾融化。

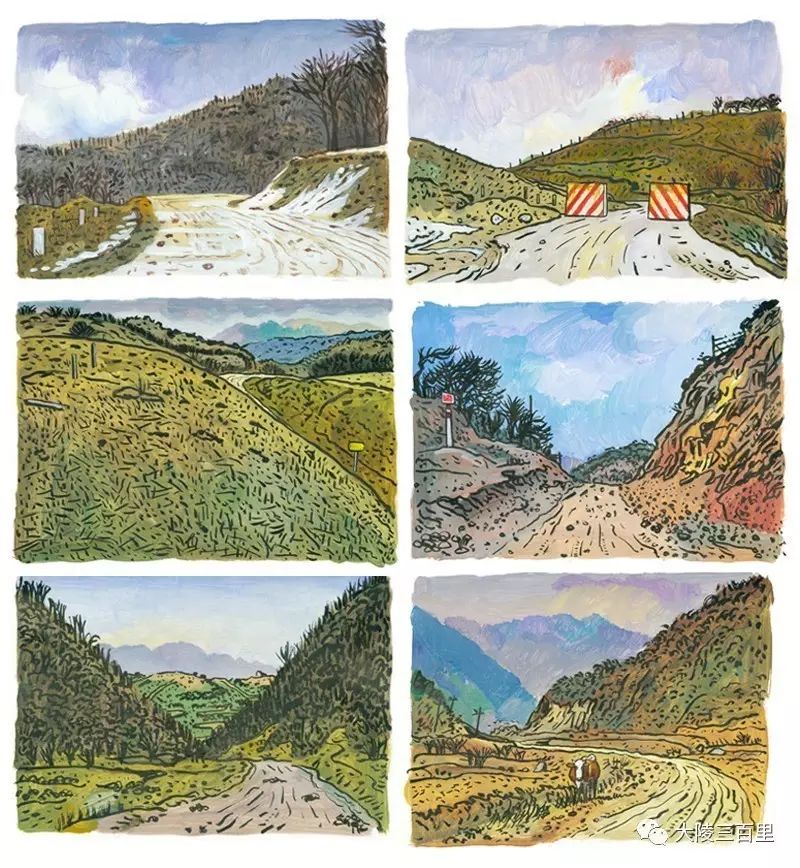

(陇县/固关·张家川/马鹿·关山深处)

一位四十多岁的苟师傅答应带我们过山。为了保险起见,临行前他带了铁锨和防滑链。固关镇的尽头有一条与汧水平行的水泥路通向陇山那头的甘肃。车子路过佛爷崖石窟、固关战斗纪念碑后,山路变得既窄且陡。同伴突然想起唐代《陇山鹦鹉》的传奇,随口询问苟师傅山里是否还有鹦鹉?苟师傅楞了一下,连说没有没有。此刻,车内播放的是韩宝仪的《粉色的回忆》。

地面落石越来越多,从一段覆有薄冰的路面上开过就可以望见残留着山雪的垭口。苟师傅说:“咱们运气好,今年天气暖,往年四五月份才能过得去。”水泥路在陕甘交界的垭口画上了句号,甘肃一侧俱是颠簸的土路,手机在这里没有任何信号。几百个啤酒瓶子堆在一个帐篷前,据说夏天还有人来这里烤羊。甘肃境内的溪流尚未融化,山林枯黄,愁云惨淡,连电杆也是木头的。

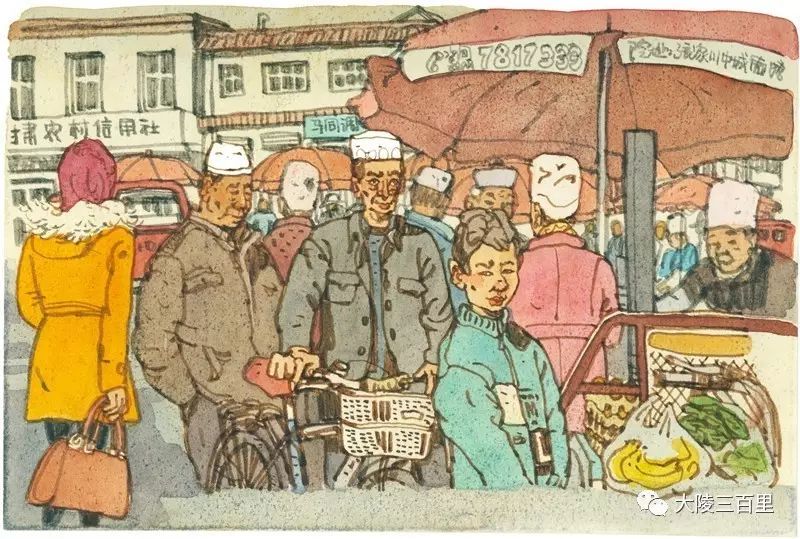

(张家川·马鹿·赶集日)

【张家川】

一路上只见到一辆陇E牌照的小车驶往固关方向。

下了山,气温略略高了一些。马鹿是陇山西侧甘肃境内的小镇,苟师傅把我们放在镇中心热闹的集市前,收了车费兀自逛去了。

镇上有许多去往张家川的面包车,人满即开。与马鹿隔着道盐碱梁,30多公里外的张家川地势还要低一些——不敢想象,几个小时前我们还在寒气逼人的陇山上盘桓。

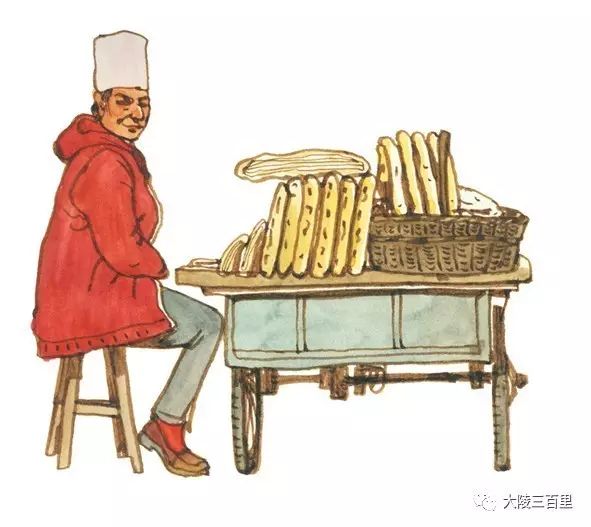

(张家川·卖锅盔的女人)

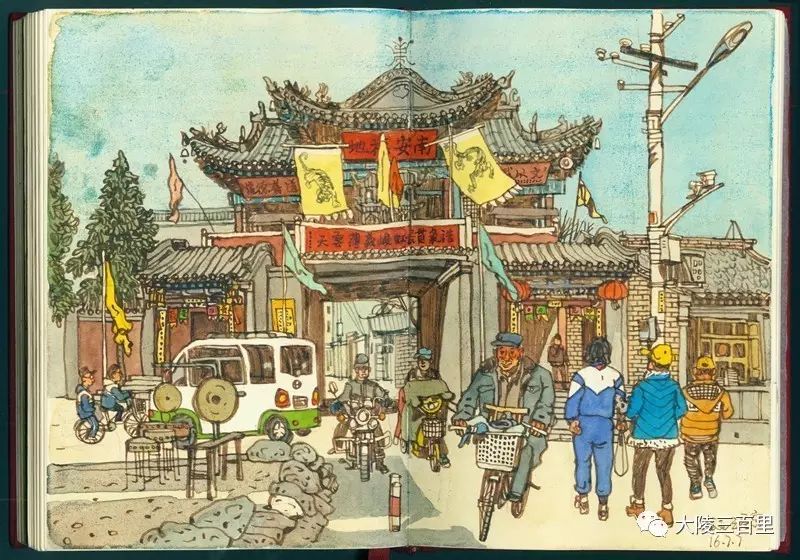

张家川的道路为赶集的人群阻塞,其规模远大于马鹿镇。此处是回民大县,各教派寺院林立城中。集市上都是戴着小白帽和花色头巾的穆斯林,路边的食物夸张而诱人:油圈圈、盖帘儿、油饼、锅盔、小饼子、甜醅、酿皮子,还有二十多公分高的豆腐,硬得可以坐上去。在书摊上见到一本五十年代赴朝慰问纪念册,里面记录了几十个家常菜的做法,作者一定是个热爱生活和家庭的人。

2006年,县城17公里外的马家塬上发现秦戎时期的高等级墓葬群,为这座关山脚下寂寂无闻的小县带来填补历史的机遇。相较于厚重的先秦历史,1953年因民族区域规划析甘肃清水、秦安、庄浪和陕西陇县形成的张家川显得非常年轻。

离开张家川前,我们来到县博物馆。正在政治学习的馆方专门为我们打开了展厅,并有工作人员专门讲解。马家塬出土文物除了一部分收藏于省考古所,大多保存在县博物馆里。作为丝绸之路上的重要一站,来自马家塬的文物成为国内各大丝路展的常客,几件镇馆之宝更是常年在外借展。

(天水·夜渡渭水)

【天水】

出张家川县城,班车向南扎进怪石嶙峋的大山中。阴郁的山体没有一丝绿意,山腰处一孔孔废弃的窑洞仿佛瞎眼的老妪。

像千年前丝路上的客旅一样,我们走在峡谷底部,始终与河流相伴,先是后川河,后有牛头河。

随着牛头河注入渭水,班车也驶入陇东重镇:天水。沿渭水河谷而建的陇海线打通了阻碍陕甘两省的高山,也使得“秦山遥望陇山云”成为历史。我们住在火车站附近的麦积区,这儿距离伏羲庙所在的市中心秦州区还要沿着渭河走上20公里。

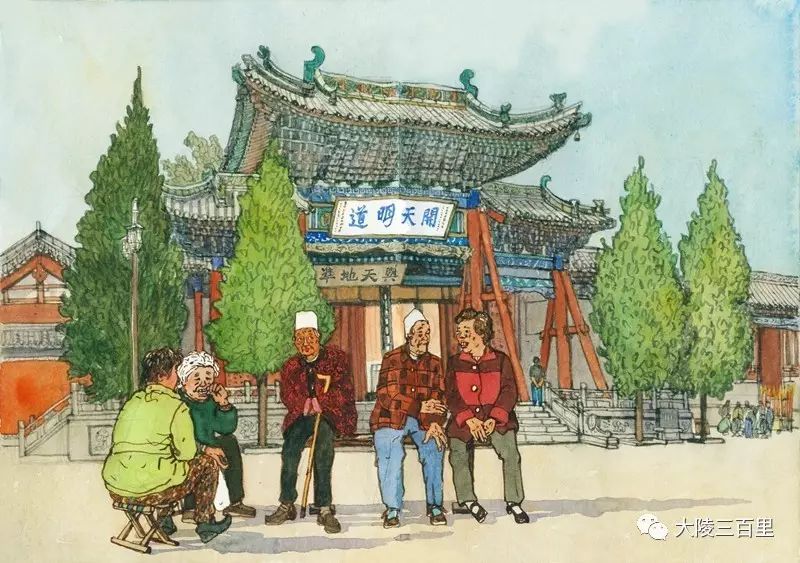

(天水·伏羲庙)

伏羲庙,渭水谷地道教建筑的代表。和天水地区丰厚的历史沉淀相比,侧身于伏羲庙里的博物馆本应更加精彩。伏羲庙前新修了广场,两侧的平房都是古玩店,除了那些来路不明的只能称之为工艺品的东西,也有些本地坑口的铜钱及近现代的杂项收藏。某店老板取出一枚银质秦半两,索价两万元;另一枚包在纸里的锡质半两则要便宜许多。

(天水·甘肃省博物馆藏天水出土唐代石乐俑一组)

市中心的文庙被文庙商场挡在阴影中。文庙西侧有碑林,多是保存堪忧的明清旧物。其中有碑文记着一位温太师捐了300两银子,存在钱柜,用利息给生员们买些书籍。几百年过去了,温太师和生员们骨头早都烂在了地里,唯有这碑仍在提醒后人应当如何尊重知识。午后五点钟,我们坐在文庙的院中。阳光懒懒地洒在身上,背后是初开的玉兰,偶有微风滑过,春天就这样开始了。

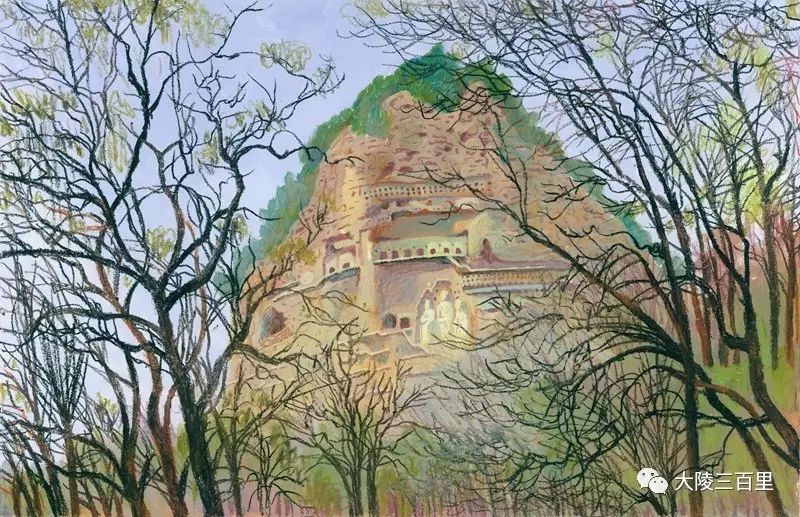

(天水·麦积山石窟)

【麦积山】

赭红色的麦积山是秦岭中一座孤立的山峰,山林环绕,水草丰美。即便到了今天,从城中去往这里的道路还是又长又破。上世纪五十年代初,敦煌研究院在此考察期间便曾与豹子相遇。

同云冈、龙门、敦煌乃至新疆诸石窟相比,麦积山石窟重新纳入人们视野是非常晚近的事情。这也使得这座石窟幸免近代以来因无知和贪欲而带来的破坏。对于处在中国主要地震带上的天水来说,地震才是麦积山最大的敌人。唐开元二十二年(公元734年)二月的地震,使得麦积山崖壁大面坍塌。今天的麦积山东崖和西崖之间窟龛稀少,据说这部分山体便是毁于那场地震。这场地震发生的8年后,诗人杜甫流寓天水,麦积山下堆积的乱石仍旧使其震撼。我查阅过史书对天水地区1000余年来关于地震的记载,深深觉得这座石窟能够大致完整地保存至今简直是个奇迹。

(天水·麦积山石窟·散花楼)

在我去过的石窟寺里,麦积山算得上是最为险峻的。千佛廊的尽头连上两段台阶,透过金属踏板的镂空处可以看到大佛的头顶,大佛与崖壁的缝隙间有松鼠筑巢。有恐高症的男子在女友陪伴下蹲在地上,抬手托着额头,自我解嘲地说有喝了一碗油的感觉。兜里手机铃声响个不停,男子烦躁地抱怨:正紧张着呢,来啥电话?!

麦积山开窟始于后秦,兴盛于北魏,隋唐时期略有增建,后世能做的只是不断地修缮。麦积山以彩塑闻名。早期窟龛集中在西崖,那里都是封闭的洞窟,这些洞窟都被木门或木窗锁上,游人也稀少起来,偶有珍贵的更以防盗门封闭。东崖窟龛虽然有后世修补,但因体量宏大而成为游览的重点。

初春午后的暖阳中,坐在距离地面80米的散花楼和牛儿堂的栈道上,近处是色彩绚烂的窟龛,远眺则是茫茫林海。阳光下,山体呈现出奇妙的粉红色,让人不愿离开。

(甘谷·大像山石窟)

【甘谷】

我去甘谷颇费了些周折:我在天水买的火车票并不停车,我只能一口气坐到了陇西。在湿冷昏暗的陇西站外吃了一碗面后,又乘慢车往回坐到陇西。

车上多是以家庭为单位出门打工的劳力。列车刚驶出站台,就有乘警不住地提醒乘客:“看好自己的手机钱包啦!”头脑正常的人都明白这话背后的含义,于是我绷紧神经,并且努力地使自己看上去更加彪悍一些。

车近甘谷,远远地就可以望见渭河对岸山上坐佛的身影。座落在城市北部的大像山,是渭水流域最重要的石窟寺之一。大像山是俗称,官称是文旗山。文旗山像是一组斜插在黄土塬前的刀片,建筑沿着山脊顺序排列。山上鸟瞰整个甘谷城,印象是出乎意料的大。石窟寺西北方是绵延的土山,有盘升的水泥路通向塬上的村子。村民每日重复着西西弗斯式的运动轨迹,单调的风景更平添几分无聊。

大佛殿建在地面垂直距离200米的崖窟内,高23.3米,水波纹肉髻,面相庄严,静穆慈祥,前颈有三道弧形线纹,左手平放,右手施吉祥印,是渭河流域唯一一尊唐代大佛。

(甘谷·大像山上的道情协会)

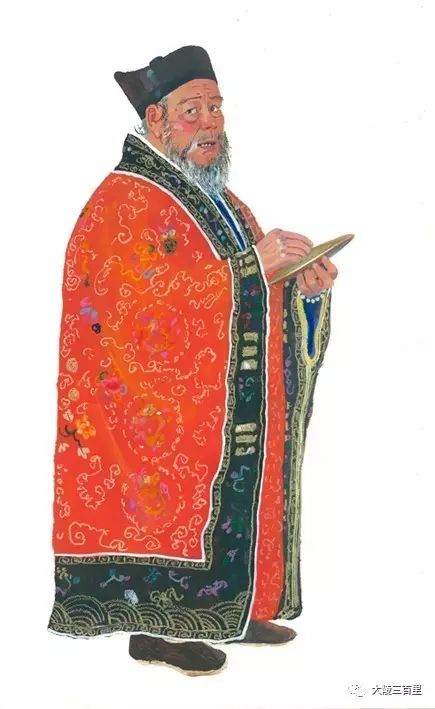

明清以降,渭水流域的道教愈发兴盛,在同治初年战乱之前,大像山的石窟寺已多改建为道教建筑。现在,除了大佛,大像山的佛教遗存非常有限。每座建筑里都是一些守着香火柜的老年人驻守,像是一个个自给自足的小卖部。

甘谷是蜀国大将姜维的老家,大像山上有座姜维殿。渭阳业余文工团今天在这里有活动。姜维殿天井和两端通道都用浅绿色塑料布遮蔽,院里生了几个炉子,老人们挤在一起把极小的搪瓷杯放在篦子上熬茶喝。待我下山时,雪花落了下来,姜维殿的锣鼓已经敲响。坐在台下的老人并不大认真听,只是借着机会聊天。可惜,布谷鸟一样的方言我是一句也听不懂。

返回天水的火车上,一个满脸堆笑的男乘务员开始兜售物品。先是取出一台原价298元特价60元的机器人:“春晚出现过,多么神奇啊!高档色彩感,真是高科技啊!”无人问津。他又拿出旅行三件套:“原价28,特价只需10元。多么实用啊!单单一个指甲刀地面上就得八元。”他的口音非常重,不细听几乎不明白他在说什么。

窗外的隧道一个接着一个,有弯道时甚至可以见到车头钻进山洞的过程。山间依然有散落的积雪,紫灰色的流云从山间飘过。

(陇西·三圣宫)

【陇西】

天水向西山洞极多。车前进方向左侧是秦岭,右边是黄土高原。山上糖霜一样的积雪,给它们增添了几分可爱。

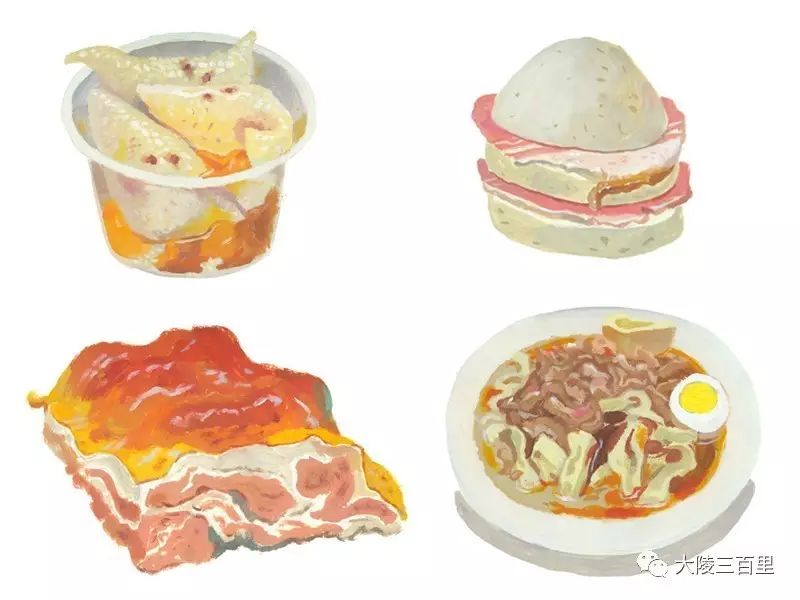

(陇西·蜂蜜粽子、馒头夹腊肉、陇西腊肉、酸汤肥肠面)

陇西城内的繁华非火车站附近的文峰镇可比,城中街巷总是飘来一股淡淡的胡麻油香味;卤肉店、服装店、美发厅、教育、培训机构、面包店、单车店、咖啡馆、茶室、快递公司鳞次栉比;在鼓楼东侧的新华书店里不难见到许多新近发行的人文图书。

陇西县襄武街邮局是此行诸多小城中唯一有纪特邮票出售的邮局。在这里,我认识了一位文质彬彬的集邮爱好者:彭先生。他30年前随父母从河南来到陇西。单位里有不少支援三线建设的东北人,所以他的普通话带着一点东北味儿。他经常跟国内的集邮爱好者交换邮品,去年《鸳鸯》邮票发行后,就曾去过三十公里外的鸳鸯镇为朋友们加盖邮戳。

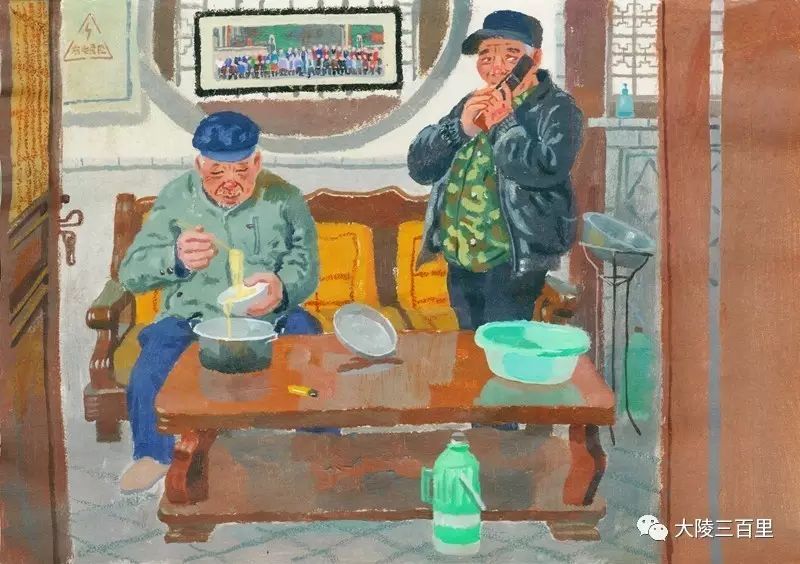

(陇西·莫道长)

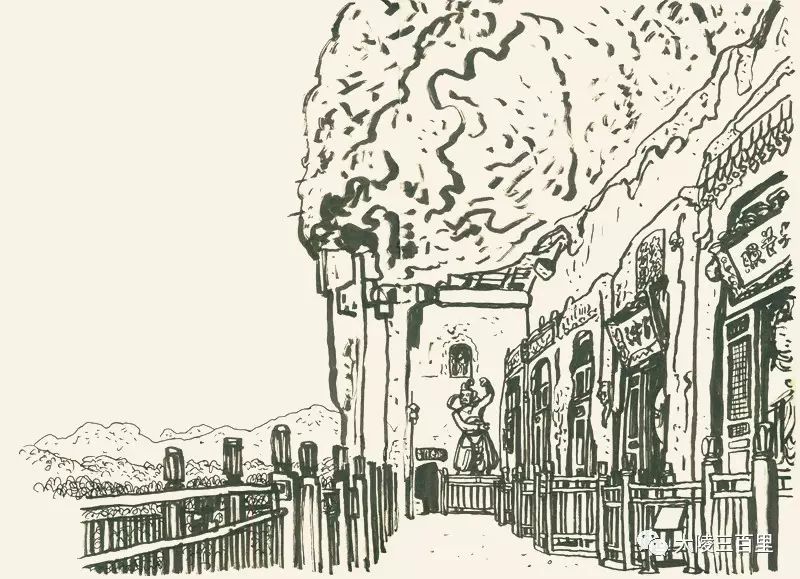

为了三圣宫庙会,我们特地在陇西多呆了一天。三圣宫是一座小小的道观,主体建筑在陇西旧城的一座跨街楼里,匾额“南安福地”为晚清有“字圣”之称的黄自元手书,他曾在陕甘为官,兴修水利。

热情的郭姐招呼我进去吃面,实在推脱不过便吃了半碗烩菜,汤里是土豆、白菜、粉条、豆腐、胡萝卜。今天是文昌君的生日,楼上供着文昌君和祖师爷。我问祖师爷是谁?郭姐扭头问身后的老婆婆,老婆婆一愣,然后机智地说:是管天下的!法会很隆重,本观的任道长特地请来了道行更深的莫道长和几位道士、女冠。 法会的高潮,由任道长为信众分发写着“道经师宝”字样的符印。文昌君被认为是掌管读书的神祇,这一天前来求符的多是孩子即将面临升学的家长。

(武山·拉梢寺·摩崖大佛)

【拉梢寺】

当我坐在陇西驶往武山县洛门镇的列车上的时候,大地尚被浸在黎明前的蓝雾中,透过玻璃勉强可以辨出天际线上苍茫的群山。

7504次列车是唯一经停洛门镇的列车,起点是陇西,终点是天水,到洛门只要3元。虽是慢车,但各项工作井井有条。列车长衣着笔挺,乘务员穿着红呢子制服,据说都是新招来的。除了验票,她们的主要任务是反复整理车厢卫生。

洛门火车站位于一处高地,下面空地停着去往水帘洞的班车。渭河南岸的洛门是商埠重镇,有旱码头之称,据说要比武山县城还要大上一点点。自古便是战略要冲,汉唐皆有大的战事在此发生。

水帘洞石窟群渭河北岸10公里外的深山里。从谷口进入景区还要在沿响河沟而建的水泥路走上不短的距离。这条路第一次修建因为路面太低,被山洪冲毁。几年前刚刚重建。更早的时候,这里完全没有路,只能沿着河道走。

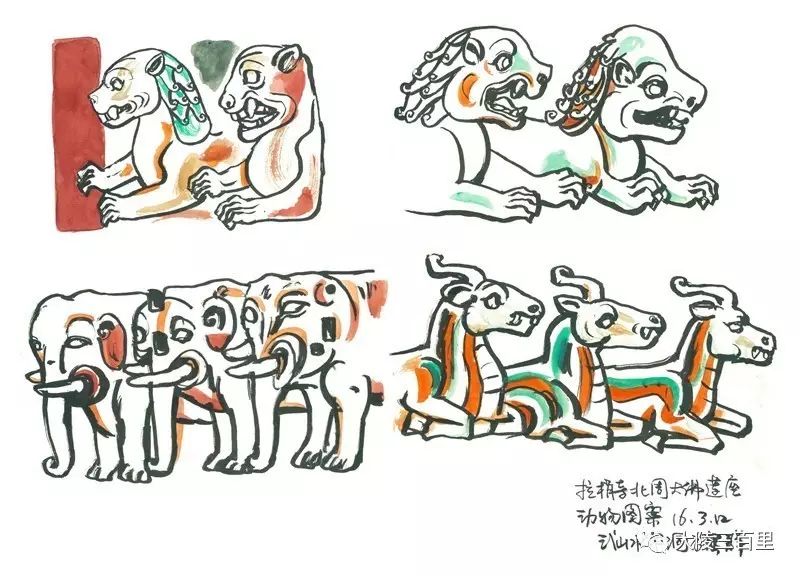

(武山·拉梢寺·摩崖大佛莲花座图案)

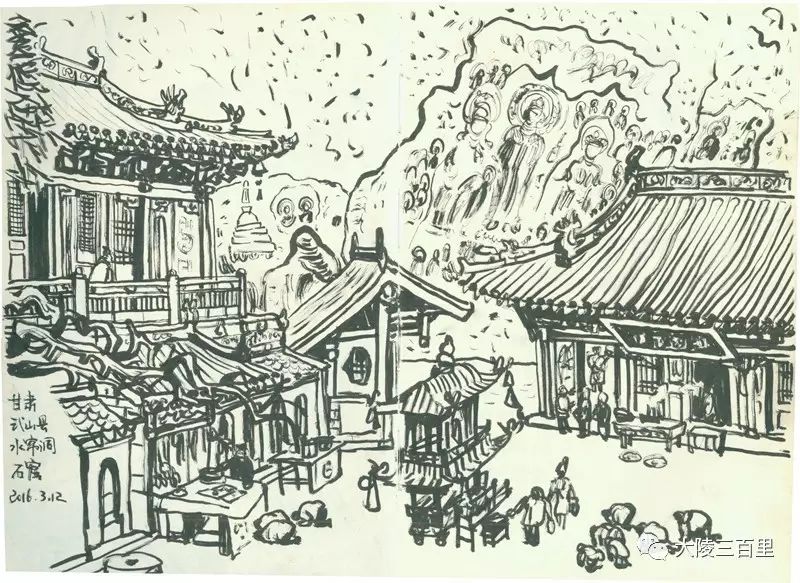

水帘洞石窟群由四部分组成:显圣池、拉梢寺摩崖大佛、水帘洞和千佛洞。

虽经后世不断修缮,但几处遗址仍充满了北朝浑朴豪迈的气质。建于北周的大佛崖是整座石窟群的灵魂。公元559年,北周王朝建立的第二年,蜀国公尉迟迥出任秦州总管,成为陇右地区的封疆大吏。也就是同一年,他和高僧道减发愿修造大佛。施工时,工匠从附近山中伐木搭建脚手架,完工后又依次拆卸,故名“拉梢寺”。尉迟迥在此任职不到三年时间,其经费估计无法完成如此规模的圆雕造像,所以留在石壁上的是结合了线刻、壁画的石胎泥塑一佛二菩萨造像大佛通高40米,是国内同类造像之最。大佛崖异常陡峭的石阶通向一座洞窟,除了明代的造像外,还有一句无头男尸,据说那是殉道于法难的僧人。

(武山·水帘洞石窟)

由道人驻守的水帘洞石窟保存了几组北周时期的壁画。在描绘着佛祖和供养人的岩窟下,小孩子和长辈一起上香——来此游览的少有单纯的游客,多为香客。每年农历二月初九到十九,这里都会举办规模庞大的庙会。距离庙会还有一周,狭窄的河道里,已经有小商贩陆续搭起摊位。

千佛洞在大佛崖以北一公里的峡谷深处。崖壁上残存窟龛状若蜂巢,大致能看出上下三层布局据记载,崖壁上原有七尊佛像,目前唯一残存下来的是一个大佛头。因为这七尊佛像,这里还曾七佛沟的别称。千佛洞归武山佛协管理,主体建筑是2002年重修的三圣楼,由一个牙齿很糟糕的老和尚看管。

回到火车站已近五点。站在站台高高的山岗山,半个洛门镇铺在眼前。早春傍晚的凉风吹来,太阳被几块半透明的彩云遮住,炊烟袅袅,鸽子在低空盘旋。这场面,让人有些想家。

(渭源·渭河边对弈的老汉)

【渭源】

陇西去渭源县只有公路交通。

看不见的渭河就在道路右边几公里的地方流淌着。河谷和山坡都有菜田覆膜,今天的渭水像是一条蔬菜河谷。山体隆起的部分苍灰,而凹陷的缝隙则裸露出赭红色。路过首阳镇,在一个简陋的饭馆前,司机停车吞下一碗面,整个过程不到一分钟。这里早餐多为过热汤的凉面。这里是除文峰镇外陇西县另一个药材集散地,陇中药材协会也设在这里。

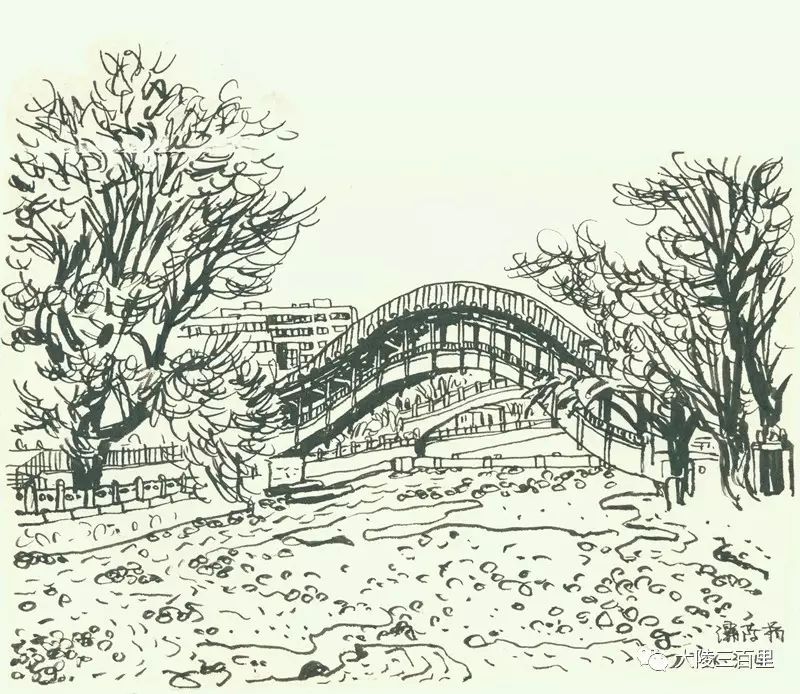

(渭源·灞陵桥)

汽车停在平桥头。渭河有三大源头,遵循“唯长唯远”的原则,桥下溪流被认定是渭河正源:清源河。河上有座木质结构曲拱单孔桥:灞陵桥,它是西北乃至北方地区少见的廊桥。始建于明洪武元年,为徐达击败元军后重建,有“渭水第一桥”之誉。桥上有不少近代政界要人题字,比如蒋介石题写的“绾轂秦陇”,于右任书“大道之行”等。灞陵桥完全封闭,距其不远另有水泥拱桥连接清源河两岸。

(渭源·洋芋梭梭、炸土豆)

中午在渭水第一小吃城吃洋芋梭梭——在我看来就是用土豆做的炒饼。农业部去年开始推动土豆成为第四大主粮作物,其实至少在定西地区,被称作洋芋的土豆长期以来都是餐桌上的主食。这座苦寒的小城,路边小吃摊的主角全是土豆:炸薯片、炸土豆、土豆饼、土豆搅团。

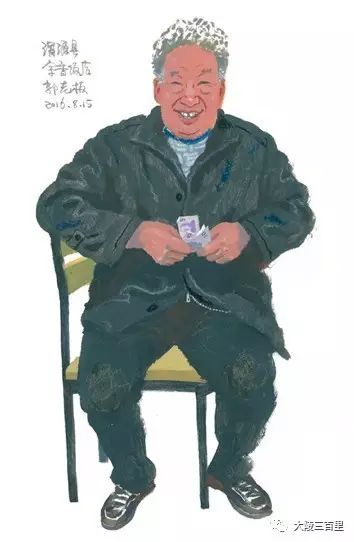

(渭源·余香饭店郭老板)

天一黑,街上的店铺纷纷关门,只有郭老板的余香饭店还在营业。

55岁的郭老板个子高大,一头白色的自来卷。这间饭馆由他和儿子、儿媳一起经营。我吃面时,门外有个裹着头巾的女人向屋里张望。她戴着一副很脏的绝缘手套,衣服很旧,鞋子也快破了。我以为是来讨钱的。谁知她拢着袖子向郭老板走了过去,堆着笑脸问:“有面么?”郭老板照旧很热情,大声地招呼:“有!你想吃啥面?”“最便宜的多少钱?”郭老板听了,声音小了些:“八块钱。”我背对着他们,听得出那个女人有些犹豫。郭老板很诚恳地问:“你想花多少钱?”那个女人犹犹豫豫地说:“四、五块钱吧。”生怕伤害她的自尊似的,郭老板特别柔和地说:“好好!这就给你做个四、五块钱噢!你先喝水噢。”女人坐在我邻近的桌子,双手捧着茶杯一点点啜着滚开的茶水,不住地吸着鼻涕。