点击上方

“

lolapola

” 发现生活中的一万种可能:)

点击上方

“

lolapola

” 发现生活中的一万种可能:)

你正在收看「

双城记

」系列第

1

篇

我们是从初中时代就认识的闺蜜,我们是常驻纽约的设计师李小花&常驻柏林的自媒体人罗拉,我们一起长大然后奔赴不同的未来,我们在各自的城市里努力着,NYC x Berlin,是属于我们共同的双城记。

李小花

上海长大的东北人,常居美国纽约,毕业于帕森斯设计学院,交互设计师。

微博@李小花Mei

Instagram@meijunli

个人网站meijunli.com

上周在微博上又被问到了平常怎么接freelance和找客户的事情,在私信写了一大段之后,我就发消息和Lola说,干脆在你那写篇文吧。前阵子在忙工作申请,忙碌的工作终于在明天开始的小假期终于告于段落,那就不要拖稿快快写文章。

我是小花,平面和交互设计师,今年五月刚毕业,已经有和五个国家,四十多位客户合作的经验,混迹于创业公司和纽约最好的设计工作室,在纽约为了自己的设计梦拼搏。

我从五岁开始学国画和素描,素描学到十七岁出国以前,那时候可以三四小时出一幅胸像石膏,现在几乎不用笔了想想那真是辉煌的时光。

我从小到大,除了画画没有坚持过别的什么事情,也从来没有这么热爱一个事情。小学当时学的素描和漫画,初中的时候开始做宣传委员,办画展,做海报,画帆布袋子,画黑板报,也算是为一切打下了基础。上了高中以后上着艺术课,继续做海报,给球赛和活动做门票,当时老师还让我参与一些晚会的舞台设计,觉得虽然不是特别受教导主任的喜爱却还是在设计方面受到了重视,还是坚持做了三年的宣传部部长。当时考进了伦敦艺术大学,后面决定去帕森斯,其实也没什么纠结的地方。

从没想过要学任何别的专业,父母也支持,顺利走到了今天。在大学也没有第二想法的选了交互设计,类似手机软件,网站,用户体验,展览的那种体验设计,同时平面设计和编程就变成了必修的基础。

现在我大学毕业了,正在做一份一周三天的设计师&市场总监的工作,外面接着设计私活,准备筹备自己的工作室,希望在自己月底的生日前可以尘埃落定。

说到第一次接设计,是高中的时候,Lola当时推荐了一个幼儿教育的客户给我,想想也很可笑当时自己用PPT幻灯片来做海报和宣传册,依然自信地赚到了人生第一笔200块钱,也给当时还在高中的我很大的自信。我回去翻了翻作品集,居然找到了这个作品,也分享一下哈哈。

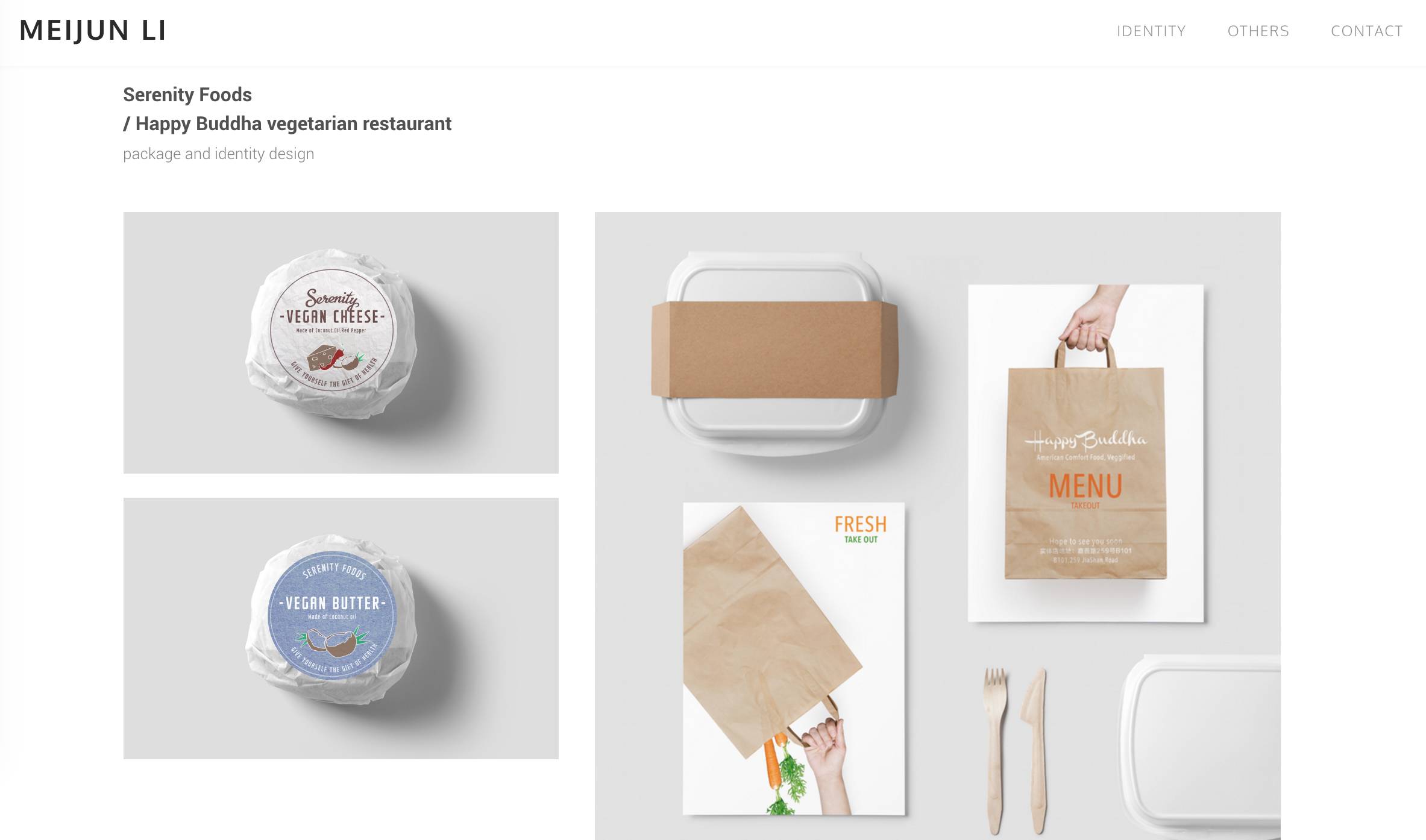

后来第一份正经的私活是当时的Lola宝贝创业的上海素食餐厅Happy Buddha,把新的包装设计和菜单统统拦下来给我。老板Lindsey曾经在我的高中教书,也就放心的让我去做了。当时谈价格很生硬,对自己作品的价值都不太了解,也有很多不愉快,Lola在中间也帮我们去沟通。之后回了纽约继续做了将近一年的远程兼职,菜单,名片,很多的海报,和一些宣传册,对我来说真的是一个宝贵的作品,也开启了一扇大门,成为了后面和客户谈判重要的敲门砖。

所以呢,走出第一步,你需要Lola这样一个难度系数超高的闺蜜,这位神奇的女子偏偏就在12年前睡在了我的上铺,我在纽约的日子,她在上海自己闯出一片天,带着我轻松的上路。我也庆幸,在地球两边的我们却总能同步的一路往前走。也许很多人在生活里可能没有这样一个人去推你一把,那接下来我要说的东西就很重要。

对于设计师来说,作品就是脸面。每次做完一个作品,应该要花不低于完成作品的经历去把它记录下来。我从高中开始建立了自己的作品网站,就一直没有停过,每一个作品都纪录在案。上了大学以后,慢慢的把一些旧的一些作品设为仅自己可见,作为回忆保留着。后来更新大学的作品,到最近我开始申请纽约最好的设计公司,干脆慢慢的把大学的作品也锁起来。

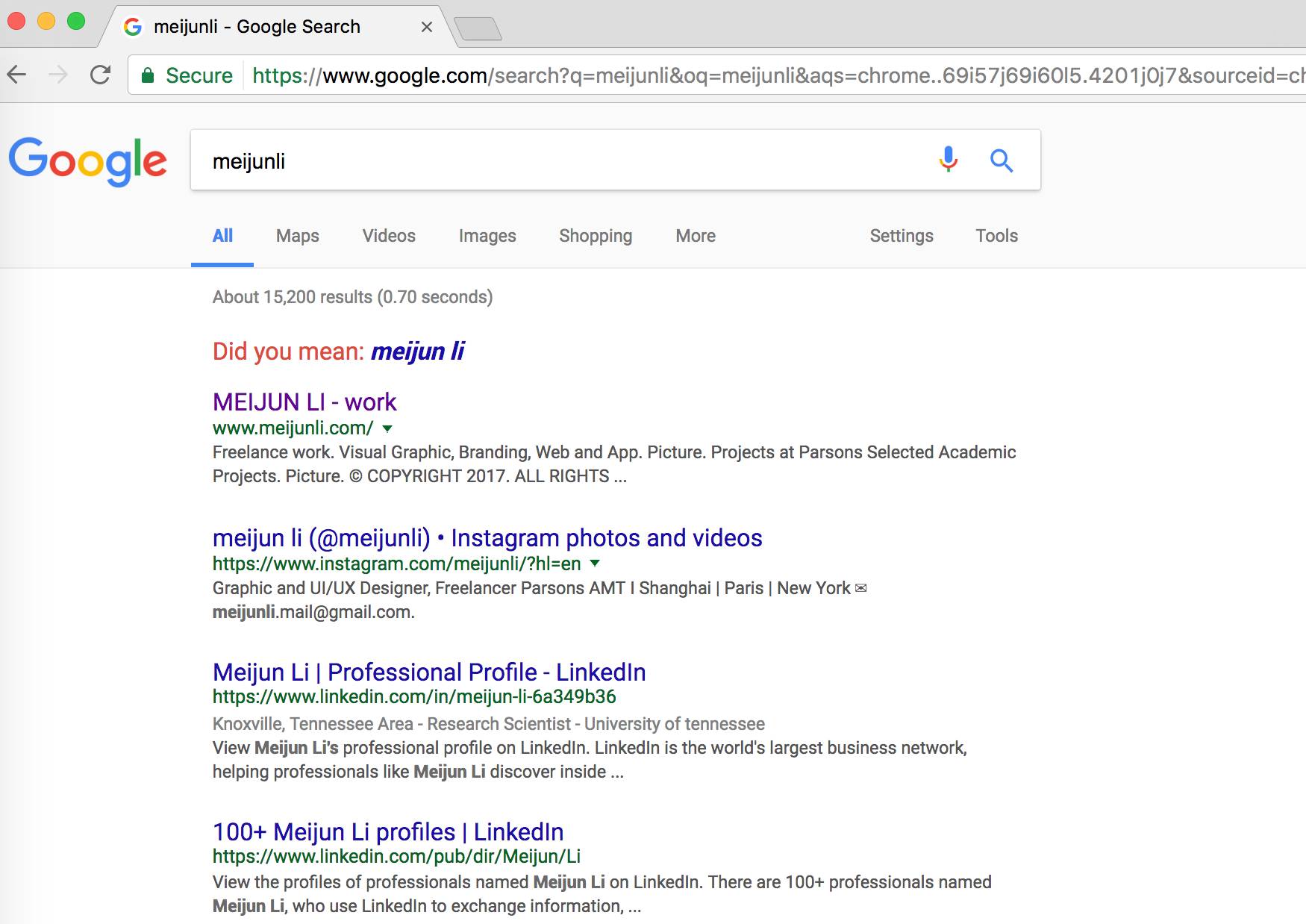

永远展示你最好的一面,纪录你的设计过程,可以的话用文字去聊聊自己的作品,更加会有感染力。我不太清楚国内大家会用什么个人网站,但是我在美国会把所有的作品认真的标注名称,加上一些设计,品牌形象等等的标签,保持谷歌搜索都可以搜索的到,就会有很多有需要的人找上你咯。另外好的一份简历在何时都很重要,有机会就争取好公司的实习,也是加分的一笔。

如果你相信你是好的,你就要自信。即使心里有一点点心虚,还是要鼓起勇气,因为没有挫折就没有进步,没有去尝试就不会有结果。

我当时在法国交换的时候,一周两天的课,和每周一次的旅行,有比较充分的时间同时也算是赚旅费,开始接设计的单,每两周就一个新项目。当时最开始是接了上海的Yofit瑜伽工作室,在那之前,Logo一直是我害怕的,觉得太难了所以总是避免。但碰到的客户都有Logo的需求。非常感谢那个时候丸丸相信了我,来来去去很多很多次沟通,几百个草稿,最后终于定下了喜欢的,那个时候真的很开心,也庆幸自己那一次没有逃避。所以我觉得当大家被被人询问可不可以做设计的时候,如果觉得自己可以做好,或是努力一下可以做好,就应该去试试看,因为很多客户也是第一次经历,双方好好交流和磨合,其实会有意想不到的效果。

两年前我开始接单的时候,妈妈给了我一个建议,她说你是个设计师,所以朋友圈不要发些乱七八糟的东西,应该多发作品。因为我本来也不是特别爱发朋友圈的人,我就试了试。基本上现在就是更新一下作品,偶尔更新一些积极向上的照片给父老乡亲们看看。

我微信的名字是李小花,从来没有改过名字,这样子别人一下子就知道我是谁,不会困惑。我自己的个人信息就明确的写着平面和UIUX设计师,当我是个大学生的时候我也是这么写的,这样子平常在活动什么的加的人他们在整理好友和找设计师的时候都可以清楚的知道你是谁。

微博现在是我一个接客户比较多的平台,大家通过搜索和关注人找到我,一方面要感谢Lola把我一朝捧成了小网红,一方面我会在微博定期更新自己的作品,在置顶明确的介绍自己,把关键词:设计,设计师,品牌 这种可以搜索到的关键词都写在微博里也非常重要。因为我自己的网站在国内打开很慢,这样子也帮助大家可以看到我自己的组品。

我自己可能在设计师方面维护的不太好的是Instagram,作品没有我自己的照片多,但是我确实花了很多时间在拍照和整理的美观上,所以大家看到也会觉得我是个品味和审美还行的人。当然个人网站和邮箱我都有标注清楚哈哈。我在Instagram上建了一个自己的设计的hashtag,更新作品的时候tag一下,也算是整理了。

大学快毕业的时候,学校有未来就业等等的讲座。老师开门见山的说,现在Google yourself,看看搜索引擎你的名字都是什么。我很幸运名字在英文里不常见,所以基本上前十几名的搜索都是我的作品和网站,整个谷歌图片全部都是我的作品,因为网站的域名关系,这样子我就会有比较大的优势。老师同时也建议如果实名制的社交网络上有乱七八糟的生活记录,不如就设为私有账号,别人不可查看就好了。

以前在国内,觉得怎么中国人就是靠人脉,现在纽约也大学毕业了,觉得人脉真的太重要,我的微信好友里可能20%-30%是客户,而所有好友,其实都有可能是你的潜在客户,对于一个不学设计的人,生命中也许一个设计师的都遇不到呢,所以其实大多数人都会认真珍惜你这位会设计的朋友。

我平常不算是一个特别爱社交的人,但是每次出门,不论和对方说聊的如何,我还是愿意留个联系方式,并且强调自己是个设计师,然后再半开玩笑说以后有要设计的找我啊,而之后会来找你的朋友还真的不少。这个年代,其实微信也不再是当时的微信了,我并不太介意它的私密程度,很多好友我真的也忘了是哪里加上的,可又没什么好纠结的。一觉醒来或是突然的就收到消息说请问可以找你做个东西嘛,或是小花我有个朋友要设计东西可以找你吗类似的消息,感觉挺好的。

我的妈妈是不懂设计的人,但是作为心理医生倒是在我人生中持续导航。很小的时候她就和我说,如果可以,就试试看。这也成为了我的信条。

前阵子毕业设计最忙的时候,我还是接了13个客户,一个月几乎没怎么睡觉,因为机会来了,不想错过,辛苦一点就忍一忍。三月份在纽约开餐馆的朋友办了一个大活动,需要帮忙设计了一张海报,我当时被毕设压到喘不过气,依然接下了,风格的要求和我平常的设计并不符合,我连夜在国内找插画师合作,后来因为活动规模的盛大,有各界的赞助商,我在一些和活动有关的社交网络被点名,一时间多了许多纽约本地的客户,现在我和美国的青岛啤酒也是长期合作的关系了,并谈了一些其它的餐饮项目。

我和我在纽约的作品的合照哈哈

去年我在巴黎的时候,Petite Studio NYC的老板发邮件给我说,喜欢我的Instagram风格,问我以后可不可以帮她打理Instagram,我说好啊,结果就一起合作了Logo,网站,到现在我是这个品牌的head of marketing和设计师,如果开始说没有兴趣的话就再也没有下文了,也许我现在就是物业有劲。每当有人和我说有设计的需求,我都愿意了解看看。以前接的活不多的时候,我几乎每个项目都接,真的积攒了非常多的经验。也慢慢学会了如何去和客户沟通,也能快速的知道客户的需求,也可以淡定的了面对各种奇特的顾客。我的邮箱里常常蹦出一些创业公司发来求设计师的邮件,也许我很忙,可是我都会回说,好啊可以见面聊聊,最终他们都成为了我重要的资源和有时甚至是朋友。

我很愿意尝试自己没有尝试过的东西,我以前很抵触做市场推广这一块,现在却为好几家公司打理Instagram和推广。在尝试了很多以后,知道自己喜欢什么也有了经验,就可以有所选择,做自己感兴趣的项目,现在的我可以只做我喜欢的工作,甚至可以为我的朋友在纽约这样的地方随时找个工作。