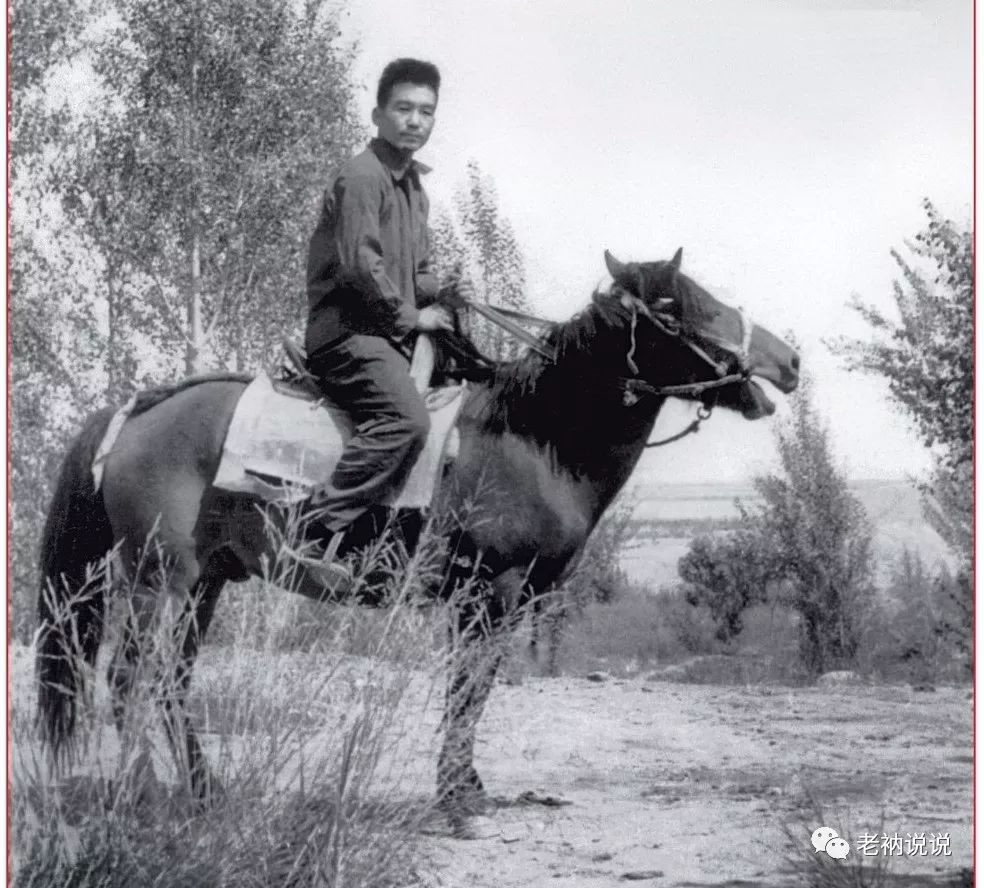

1974年7月。温家宝在甘肃肃南县红山林场编写《1:20万祁连山幅区域地质调查报告》时留影。原载于《Vista看天下》2016年第9期。

地质队来了个研究生

1968年初,结束了在北京地质学院8年的学习生活,春节回天津向父母告别后,26岁的温家宝在一个寒冷的夜晚,挤上了从北京驶往兰州的列车。

随身行李非常简单:

一个装衣物的帆布箱、一套用儿时曾用过的油布捆绑的被褥、两个装满书籍的小木箱。

他此行的目的,是前往甘肃省地质局报到。

两天两夜后,他到达兰州,随即被分配到地处酒泉的第二区域地质测量队(下简称区测二队)。

于是,从兰州到酒泉700多公里,温家宝又坐了一天一夜的火车。

区测二队近四百名职工,大部分为东北人和西北人。

大、中专毕业的技术人员占到一半以上,其余的为机关干部和司机、管理员等后勤人员。

温家宝到队报到的时候,全队正“停产闹革命”,没有出队(即没有出野外工作)。

探亲的职工也都归队了,几百号人集中在队部,显得有些拥挤。

温家宝回忆,队部是一个不大的院落,全是土坯垒起来的简易平房。

东、中、西各有五排房子,每排有八间,其间为走道。

前院是车库,还有一个简易的篮球场,后面是仓库。

新分配来的大学生都没有下分队,集中在队部烧锅炉、参加科室学习。

温家宝被安排到后勤科学习和烧水。

一个能容两吨多水的锅炉,十个人轮流值班,烧开水供队部人员使用。

早起生火,晚上封火。

拉煤、倒煤灰,他总是弄得满脸黑污、浑身煤灰。

1968年冬天,温家宝被分排到酒泉县丰乐公社(今丰乐乡)二坝大队劳动锻炼。

他和一名技术人员住在队里一位老饲养员家,三人睡在一个炕上。

距二坝大队东南8公里外的台子沟是丰乐公社重要的水利工程,承担着2.8万亩农田灌溉和5000多人的生活用水。

温家宝的任务就是挖建台子沟水利干渠。

每天天不亮,他和社员一起起床,吃些面汤或苞谷面糊糊,再揣上两个干馍,步行到工地。

“那时,我年轻,能吃苦。

在一人多深的沟里,一锹一锹地将土甩上沟边;

几十斤重的大石块背在后背,连走带跑几十米都不感到累。

手上磨出了泡,背上磨破了皮。

午饭,常常就着开水吃凉馍。

”温家宝在书中回忆,“就是这样,干了三个多月。

”

1969年年初,温家宝被分配到区测二队五分队,开始了作为一个地质队员的野外地质考察工作。

“五分队下设两个大组:

地质组,负责填绘地质图,编写地质报告;

矿产组,负责填绘矿产图,编写矿产报告。

每个大组又设若干小组,每个小组由三人组成。

组长负责定点、填图、记录,一个组员协助观察,并量产状、打标本、采集样品,另一个组员携带一起,作放射性测量。

”温家宝回忆,“我仅当了一年组员后,就担任了小组长,以后就做大组长,负责矿产工作。

”

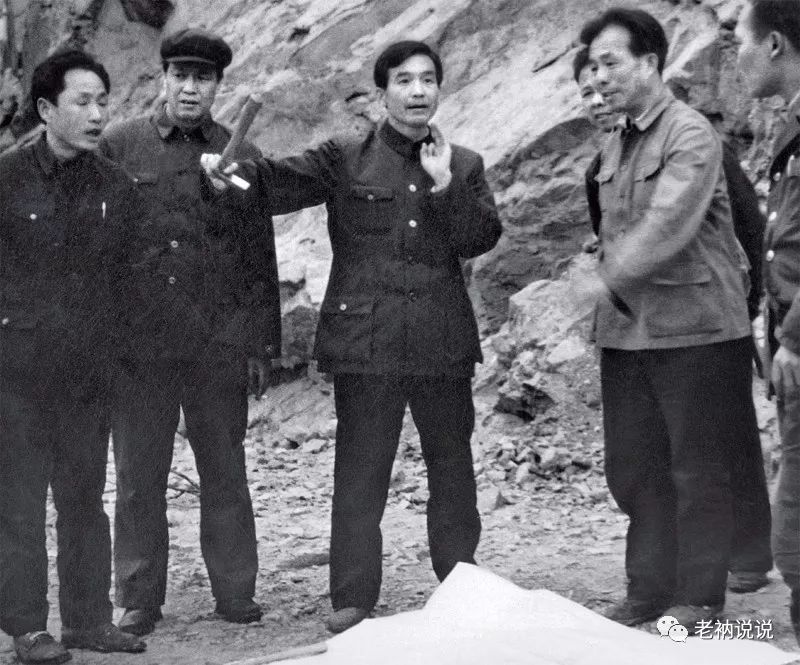

1979年6月。

时任甘肃省地质局地质力学区测队(原区测二队)副队长、党委常委的温家宝(左二),与其他党委委员合影

在祁连山睡地铺、捡牛粪

进山时虽值四五月份,但在海拔4000米以上的祁连山地区,天气还是非常寒冷。

早晚都有冰冻,有时还下大雪。

山区河流覆盖的厚厚冰雪刚刚融化,夜间又常结上一层薄冰。

温家宝和同事们需要穿上皮衣,戴上皮帽,夜间钻进鸭绒被套。

祁连山里的工作生活,不仅仅是艰苦二字。

“我经常背着装满石头样品的地质包,一步一步向高山攀登,累了就靠着山崖歇一会儿,然后继续往前走。

我从不敢坐下,生怕再也起不来。

”温家宝写道。

一次,温家宝骑着牦牛过疏勒河。

河流湍急,行至河中间,牦牛也站不稳,而且水愈来愈深。

他死死地抱住牦牛,随它漂游过河,下半身都湿透了。

温家宝在书中回忆,曾经有位水性很好的河南籍地质队员过疏勒河时,因洪水暴发,人和骆驼一起被洪水冲走,尸体始终没有找到。

1970年6月的一天,温家宝和同事遭遇了山洪。

山上冲下的大石头在洪水中轰隆隆滚动,山坡的泥石流不断滑下。

小组就住在阶地上,当时情况十分危急。

温家宝招呼同事先搬资料,后搬行李,再拆帐篷,迅速转移。

那一夜,大雨滂沱,洪水连续上涨,他们竟然搬了三次家。

第二天雨过天晴,沟谷被冲得变了形,堆满了被洪水冲下来的巨石,还有死去的骆驼。

由于区测工作的特点,地质组、矿产组要经常异地搬家。

每次搬家,温家宝都是天不亮就起来,把行李整好;

然后和同事一起整理炊具、拆帐篷、打驮子。

打驮子是件苦事,先要把牦牛双腿绑好,让它跪下,再将行李、资料箱、帐篷、粮食、蔬菜等码在驮子上捆牢。

牦牛性野,常狂暴地满山乱跑,直到把驮子上的东西都甩下来,甚至弄得皮开肉绽。

遇到这种情形,他们又得拾东西,又得找牦牛。

到新的驻地时,常常天快黑了。

温家宝和同事要赶紧选择有水源和安全的地方卸驮子、搭帐篷,先把厨房整好,捡些干树枝或牛粪,烧火做饭。

然后,才能整理自己的事情。

在1970年5月18日的日记里,温家宝写道:

昨天出发,夜宿张掖,今天到达祁连。

虽然已是初夏,但在翻越4300米的俄博大坂时还是非常冷的。

我们又穿上了皮衣,戴上了皮帽。

山区河流的巨厚冰雪才刚刚融化。

现在,同事们都在打扑克,我不愿在那上面多费时间。

我想,只有把别人玩耍的时间,都用于工作和学习,才能弥补我资质的不足,才能不空耗生命,才能在有限的生命中为人民做更多有益的事情。

大家刚刚一起搭了个锅灶,又摘洗了青菜。

在野外,一切都要自己动手。

从采买到做饭、搭帐篷,都要大家一齐劳动。

几天之后,5月27日的日记中,他又写道:

在蛇眼沟安了基站。

基站附近没水,在距基站一里多的地方有两个积水坑。

于是,我们就用肩挑水。

同时,在近处挖坑储水。

基站附近没有柴烧,我们就在一个晚间,捡了200多斤牛粪,解决了烧柴问题。

次日的日记,他提到“近两天,由于劳累过度,特别是几次到一里外的地方挑水,肺部有些不适,痰显著增多、加浓,身体常感疲乏。

我疑惑肺病又犯了”。

但勉励自己,“我要以坚韧、顽强的精神,克服一切困难。

只要一天不倒,一息尚存,就要为人民工作一天。

”

在1970年7月26日的日记中,他还提到:

近来,常跑远路线,几乎每天都要上到4500米以上,经常熬4700米、4800米。

累一下,睡一夜就好。

吃得很多,一天可吃一斤四两,甚至到一斤八两。

立秋后,祁连山开始下雪,温家宝和同事转移到北山高台幅、平川幅继续地质勘测。

虽然海拔降到1500米左右,但是这里地处戈壁沙漠,工作依然艰苦。

那里泉水多为苦水、咸水、臭水,饮用后容易引起腹痛。

粮、菜、水都靠外运。

风沙多,每顿饭,饭盒底总有不少沙子。

没有路,运输以骆驼为主。

温家宝在书中回忆,在平川幅榆树沟站工作时的那个国庆节,分队唯一的一台解放牌汽车到酒泉队部拉给养,七天过去了还没有回来。

分队没有电话也没有电台,30多人面临断粮。

距离最近的居民点是临泽县板桥公社,也有50多公里远,而且道路是起伏的花岗岩路和一步一陷的沙窝子路。

那一次,为了找粮、找车,他和同事马海山走了一天一夜。

汽车在沙漠里行走是困难的,常陷进沙堆而抛锚。

他们的车上总是带几块长木板。

每过沙地时,就将木板铺于轮下,车轮在木板上行走。

走完木板后,再将轧过的木板取出来铺在轮下,一段一段交替着往前挪行。

1960年,温家宝在北京地质学院周口店基地实习时留影

一生的遗憾

地质队的工作虽然艰辛,但温家宝在工作之余,还是按自己订的学习计划读书。

1974年4月28日的日记中,他写道:

野外的星期天,大抵是要睡懒觉的。

昨晚,八个人分两桌打扑克,直到12点钟,惟我在烛光下孤坐,重新看了几篇鲁迅的散文,也到那时才睡。

1974年5月1日,温家宝又在工作日记中写道:

今天是劳动节,照例休息。

准备节日晚餐,忙了一天。

下午6时许,晚餐结束。

有的躺下休息,有的下象棋、打扑克。

我和往日一样,总是看书。

手头上的书不够,就反复读几遍。

鲁迅的《呐喊》已经读三、四遍了。

有时为增进记忆,就抄书。

昨晚和今早,看了恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》一文。

在《温家宝地质笔记》中,他说自己出身教师世家,从小喜欢读书,尤其喜欢阅读历史和文学作品,曾多次通读过《中国通史简编》以及《史记》、《汉书》、《资治通鉴》等史籍。

他称自己特别关注历史上“盛世”成因的探讨、研究;

也重视研究先秦的思想家。

“读唐代史官吴兢的《贞观政要》,我对其中爱之如一的施政理念作了一些更深的思考。

若‘如一’,这样算‘允公’、才‘平等’、才可能‘大同’,人们才能共同富裕,社会才能进步。

”

1960年9月,温家宝迈入北京地质学院校门时,随身带着父亲读过的一本书——李四光著的《中国地质学》。

“父亲读这本书非常认真,在书上画满了红线,在书中空白处写有心得体会。

进校后,我接着读它,在上面又圈圈点点,作了许多新标记。

”

从入校第一天起,温家宝就做好了长期吃苦的思想准备。

然而,困难来得比预想的要早。

入学仅几个月,他便患上了浸润性肺结核——当时,肺结核是一种可怕的病。

但温家宝认为,“人要垮,首先精神先垮。

只要精神不垮,就没有任何力量能够摧毁我的意志和身体”。

因此,他坚持锻炼身体,更加努力自学。

第一学期结束时,温家宝参加考试的几门课程,包括没有上完的结晶学都获得了优秀。

半年后,医生允许他每天学习4小时,以后又增加为8小时。

但温家宝不把自己当成病人,坚持跑步、打球,不仅全天上课,而且早起晚睡。

班上的同学都忘记了他还是个病人——直到大学临毕业时,他才摘掉肺结核的“帽子”。

大学五年全部考试课程(除一门外)、所有教学实习和生产实习、毕业论文都获得了优秀。

《温家宝地质笔记》中,他说在学校学习期间,自己阅读了大量政治、历史和哲学书籍,读马恩列毛的著作,也读林肯、华盛顿、丘吉尔、甘地的书;

读孔孟老庄、商鞅、王安石、范仲淹的论述,也读柏拉图、亚里士多德、康德、歌德、亚当·斯密的名著。

“我不仅读书而且记笔记。

我经常把名人格言抄在笔记本上,常看常思,常看常新,激励自己,下决心要用自己学到的知识服务于国家和人民。

”温家宝写道。

1969年至1974年,在祁连山的崇山峻岭中从事野外工作期间,书籍伴温家宝度过了寂寞的时光,给他许多精神的抚慰。

在地质队,他给自己定了一个学习计划,每个冬季自学一门学科,包括物理、化学、历史、文学、外语。

此外,他买了许多书,有专业书,也有文史哲类的书,甚至带着英语课本。

每到祁连山或北山出野外,他都要带上几本。

在甘肃省地质局工作时,温家宝还曾结合自己读的历史书籍,给全局干部职工讲了一堂近代史讲座,讲鸦片战争的由来与意义、讲他崇拜的林则徐,“很受大家的欢迎”。

温家宝在中学、大学时学的是俄语。

在地质部门工作时,有不少俄文地质资料,他能够读懂,并可加以利用。

上大学时,他很想学习英语并想跟古生物专业班上英语课,但在上第一堂课时就被老师发现赶了出来。

到了兰州工作后,他学英语的兴趣不减。

就在1980年夏天报了职工业余英语学习班,一个近40岁的人,与一群年轻人一起学习,每周三个晚上上课,每学期学费8元。

温家宝的英语发音不准,常混有俄语的口音。

有一次,老师让他站起来朗读课文,因发音不标准,还被老师在课堂上调侃。

即使这样,温家宝还想一直坚持学下去。

但只学了两个学期,因调到北京工作而停止了。

至今,他仍为未能完全掌握英语而深感遗憾。

进京“做官”,根本没有想到

1976年10月,粉碎“四人帮”,“文革”结束。

温家宝个人的工作也发生了变化。

中共中央提出实行干部“革命化、年轻化、知识化、专业化”的方针后,他开始走上基层领导岗位。

1978年12月,温家宝被甘肃省地质局任命为地质力学区测队(原区测二队)副队长、党委常委,分工主持地质力学队的生产工作。

温家宝常告诫自己,“要以对人民负责的精神刻苦学习,努力工作,绝不做那种不学无术的领导者,也不做庸庸碌碌的事务主义者,而要做一个有学识、有头脑、有远见、有科学态度和求实精神的组织者和领导者”。

因此,从担任领导工作的那一天起,他便下决心“认真钻研科学技术,尽快熟悉地质工作的组织管理,不敢有丝毫放松”。

他在基层的每一点进步,都受到时任局长马万里和局党组其他老同志的关注。

马万里局长和沙仑副局长还两次到酒泉对温家宝进行考察。

1979年9月21日,经甘肃省地质局党组决定、甘肃省委批准,他调任甘肃省地质局地矿处副处长,主持全处工作。

3个月后,温家宝离开酒泉,赴兰州到省地质局报到,结束了12年的野外地质工作和生活。

不过,1980年3月16日的日记里,他却写道:

我是去年十二月十七日独身一人到兰州的,任职是省委七九年九月份批的。

三个月来外出开会几乎占了一多半的时间,其余主要是处理日常处务工作,根本没有什么起色,每日或参加一些会议,或批阅些文件,或坐在那里东翻翻、西看看,日子就这样从身边过去了。

到了晚间,人们匆匆回家过那小康生活,而我常独自一人黯然呆坐。

学习无一定计划,工作和生活也缺少目标,空费精力,磨人生命。

人们常恭维说,三十多岁即当了处长。

而在我看来,除了日益增长的虚荣之外,哪有什么意义呢?

人的生命这样度过,该是多么可怕而又可悲啊!

一年后,1981年3月28日,地质部(1982年5月改名为地质矿产部)党组批准他任甘肃省地质局副局长,开始处理全局地质业务工作。

当年9月,温家宝作为地质部选拔的第二批年轻干部,随时任部长、党组书记孙大光赴东北三省调研。

考察途中,孙大光总是让年轻干部们发表意见,谈心得体会。

考察结束时,每个人都要就地质工作改革和发展写出报告,向部机关干部汇报,让大家评议。

次年11月初,经部党组决定、中央批准,温家宝调任地矿部政策法规研究室主任,从此离开了工作15年的甘肃。

温家宝在书中写道,“人们常说,‘先有伯乐,后有千里马’。

我从来不认为自己是‘千里马’,但我要感谢那些认识我、了解我、信任我并给我锻炼机会的‘伯乐’。

没有拨乱反正和改革开放,没有像孙大光等一批令人尊敬的老同志,我仍可能还在大山里。

因此,对我来说,为‘官’本是偶然之事,特别是进京‘做官’,是自己根本没有想到的。

”

刚到政研室,温家宝对工作环境和人头都不熟悉,更不谙待人接物之道,甚至连学都学不会。

“我就像看见生人就怕,躲在角落里不说不笑的孩子。

”

经过接触,温家宝了解到,政研室的几位同事业务扎实、对地质管理熟悉、文字水平高。

和他们比,他年纪最轻,资历最浅,人地两生,面前的路很难。

“我常想:

生活对我是公平的。

岂止是公平,甚至有些偏爱。

机遇也是难得的,许多人比我有才华,但却没有我这样的施展条件。

现在,主要是自己要有知识、有力量、有胆略。

在这些方面,我还差得那样远,知识不足,经验不多。

我必须把百分之百的精力用在学问和事业上。

”他写道。

1983年3月下旬,温家宝在东北调研途中获知被增补为部党组成员。

一个月后,5月24日,部党组召开在京处级以上干部会,进行副部长人选民意测验。

结果表明,温家宝受到绝大多数人的信任。

当年10月10日,经中央批准,国务院任命温家宝为地矿部副部长,开始参与领导地矿部全局性工作。

这一年,他41岁。

1985年10月,因工作变动,温家宝离开了地质系统。

但《温家宝地质笔记》一书中写道,地质工作的记忆埋藏在他心中,“有一次我去甘肃出差,路过祁连山。

尽管离开多年,但我仍能比较准确地说出哪个山口是洪水坝口,哪个山口是红山口。

望着山前那红色的地层,我还能准确地辨认出那是第三系的白杨河组。

”

2002年8月,温家宝重回酒泉丰乐乡,当年他曾住过百天的旧屋已成库房,但当书桌用的旧板柜还在。

“物是人非,世道沧桑一瞬间。

”他感叹。

1985年4月。在江西考察期间。时任地矿部副部长温家宝在野外与技术人员讨论地质情况

弥补特殊时代的“缺陷”

让领导干部年轻起来

中共十三大开幕当天,新华社记者李尚志找到了时任中办主任温家宝,希望他能帮忙进入中央领导人的休息室。

那是1987年10月25日,当天为了避免中央领导人休息室人员过多,对记者数量进行了限制,李尚志被挡在门外。

温家宝听说情况后,帮他解决了这个问题。

散会后,在回宾馆的车中,温家宝还向李尚志介绍了特邀代表陶峙岳的情况。

除了中央日常工作外,温家宝参与了十三大政治报告中关于政治体制改革内容的研究、起草工作。

这一年,他45岁。

“政治体制改革要做的第一件事是使党和国家的领导层逐步年轻化。

”十三大前,邓小平对日本政治家二阶堂进说道,“十三大选出的中央委员会、政治局、政治局常委会的成员都将比较年轻一些。

”

“年轻”这个词,贯穿了整个八十年代。

邓小平、陈云等中央领导人,一再提到这个问题。

突破亦是稳妥的,“我们选干部,要注意德才兼备。

所谓德,最主要的,就是坚持社会主义道路和党的领导。

在这个前提下,干部要年轻化、知识化、专业化。

其二,不能把‘年轻化’简单地理解为越年轻越好,不能把年龄当成选拔使用干部的唯一刚性指标。

其三,在干部队伍选拔配备上,年龄的条件不能说得过死,领导班子配备要有经验丰富熟悉情况的同志参加,形成梯级结构。

”邓小平在1987年总结道。

“制度上的缺陷”

“我们存在一个领导层需要逐渐年轻化的问题,”1980年邓小平接受意大利记者法拉奇采访时说道,“过去没有规定,但实际上存在领导职务终身制。

这不利于领导层更新,不利于年轻人上来,这是我们制度上的缺陷。

这个缺陷在六十年代还看不出来,那时我们还年轻。

”

但到了八十年代,情况不一样了。

据统计,经历过“文革”,当时中央书记处书记的平均年龄约为65岁,1982年机构改革前,国务院各部委和各省级领导班子平均年龄分别为63岁和62岁多,省部级领导干部中50岁以下者仅占总数15%,相当一批干部连八小时工作都难以坚持。

为此,陈云曾自我调侃道:

“建国时我45岁,可以三班倒、四班倒,白天开会,晚上同周总理谈,午夜去找毛主席。

现在不行了,如果还要那样干,就是向‘八宝山’开快车。

”

邓小平和陈云等领导人,决定把步子迈得更大一些。

1980年春节前后,中组部派出10个工作组分赴各地,任务是考察中青年干部。

回到北京后,工作组形成了一个160人的名单。

名单最终被送到邓小平案头,邓看完了后说,选拔的干部,年龄偏大、文化偏低。

除了中组部,各部委也分赴各地,寻找年轻有为的储备干部。

“从1980年开始,先后组织了五批这样的考察,涉及三十多名中青年干部。

我有幸参加了第二批和第四批考察。

”2010年1月13日,温家宝在《人民日报》上发表了一篇回忆文章写道:

“我们这些名不见经传的小人物,就是这样从山沟里被选拔出来,一步步走上领导岗位的。

”

1982年,十二大召开前,邓小平和陈云再次提到提拔和培养年轻干部的问题。

7月2日的一场座谈会上,陈云力主不但干部要年轻化,而且要提拔四十岁以下的人:

这个年龄段的人一是年富力强;

二是可以经过3年、5年、10年,有意识地培养,选出好的人;

三是40岁以下的人中间有人才;

四是只有40岁以下的人,才了解“文革”初期青年人当时的想法和表现。

虽然“文革”已经过去6年,但留给这些领导人的冲击仍在。

邓小平曾一再提及“文革”期间一件往事。

1973年,邓小平第二次复出,随即在周恩来支持下主持中央日常工作。

这令“四人帮”之一王洪文颇为不满,两年后,他在上海恨恨地说,“十年后再看”。

当时王洪文40岁,邓小平已经71岁了。

他找李先念等人交流时,不无忧心地说,“十年之后,我们这些人变成什么样子?

从年龄上说,我们斗不过他们啊!

”

邓小平、陈云等领导干部重新主持中央工作后,1980年2月29日通过的中共十一届五中全会公报中,明确提出要废除实际存在的干部领导职务终身制。

并且将这一要求写入修订的党章中。

同时,他们在各种场合一再强调,加强对年轻干部的提拔、培养。

“我二十几岁就做大官了,不是照样干吗?

”

然而,阻力仍在。

多年之后,李鹏在回忆录中,对这段经历仍然难忘。

1980年12月31日,电力工业部部长刘澜波邀李鹏到家里去,说中央决定一批老同志任国务院顾问,自己是其中之一,部长的工作以后将由李鹏接任。

但两个月后,李鹏再到刘澜波住处时,情况又发生变化。

刘澜波说,电力部几位老同志给中央写信,认为李鹏太年轻,马上当部长在部里难以服众。

虽然中央最后力排众议,坚持原来决定。

但这段曲折也让陈云颇为感慨。

1981年7月2日,中央在怀仁堂召开中共省、市、自治区委员会书记座谈会,议题是提拔中青年干部问题,李鹏参加了这次会议。

陈云在会议上说:

“李鹏是从苏联学习回来的,搞电30多年,这次提拔当部长还有争论。

我看到的名单,第一次不是李鹏,第二次才是李鹏,是刘澜波同志力争的。

”

“我们现在的两个主要任务是经济改革和干部年轻化,两者都很重要,但最重要的还是干部年轻化。

”邓小平在会见外宾时,再次提到这个问题,他还以自己的亲身经历为案例说道,“我二十几岁就做大官了,其实也不比现在年轻人懂得多,不是照样干吗?

”

邓小平、陈云等人越来越意识到,要想把年轻的干部提上来,老干部就需要先下去。

在邓小平看来,这甚至是一场革命。

在1982年举办的政治局扩大会议上,邓小平提醒人们:

“这次革命不搞,让老人、病人挡住比较年轻、有干劲、有能力的人的路,不只是四个现代化没有希望,甚至于要涉及到亡党亡国的问题。