关注并星标

哔哔News

每天1次“好看”

![]()

带你看不一样的区块链资讯!

![]()

微软,这个众所周知的全球最具规模与影响力的软件开发商之一,正跃跃欲试地准备在区块链产业的舞台上一展拳脚。一周前,微软发布了一个名为ION(

Identity Overlay Network

,身份覆盖网络)的去中心化身份(

DID

)网络的早期预览版,这是一个十分宏大的区块链相关计划:任何互联网用户都可以通过这个基于比特币区块链的专用公网来创建其去中心化的身份标识,进而管理他们的个人数据与信息。这意味着它既要继承比特币的完全去中心化性,又要满足

DID

管理的规模与性能需求。

在本月的早些时候,微软还宣布了其全新的Azure区块链服务,以及应用于以太坊的

Azure

区块链开发工具包。此外,微软还与星巴克达成了合作,推出其技术的第一个商业用例——咖啡生产的溯源。

- 01-

微软的数字身份蓝图

从这一系列动作中不难看出,微软正在下一盘大棋:其拟打造一个颇具规模与泛用性的去中心化身份网络的生态系统与应用模式,从而突破传统身份认证单一固化的局面。

这一计划最早可以追溯到2017年,彼时,微软正与

Accenture

以及

Avanade

合作创建一个区块链驱动的数据库系统,该系统能够使多方共享对相同数据的访问,并且具有极高的安全等级与机密性。

该数据库的系统原型运行于微软旗下的云平台Microsoft Azure之上,用以支持

ID2020

。而

ID2020

则是一个非营利性的公私合作组织,旨在通过数字身份改善民众生活,特别是为一些因社会背景的因素而缺失某些记录或者认证进而无法正常地参与到文化、政治、经济乃至社会生活当中的人提供帮助。

事实上,数字身份的概念被作为解决这些问题的突破口早受到了广泛讨论。例如,联合国已经提议用它来援助难民,而这些难民则构成了非法移民人口中的很大一部分。联合国难民事务专员

Filippo Grandi

曾于

2017

年

10

月对外宣称:“

我们希望每个难民都有一个独特的数字身份,这无疑将会加强问责制,并促进难民与服务提供者之间的双向沟通。同时也将有助于预防和减少无国籍现象的出现。”

大约在同一时间,微软推出了旨在缩小身份差距的数字身份网络原型,并成为了去中心化身份基金会(DIF)的创始成员之一。此后,微软继续加强了对于数字身份去中心化的研究,以期令去中心化的数字身份能够服务于更多人——无论是那些缺乏官方身份认可的难民还是一般的互联网使用者。

而到了2018年

2

月,微软则公布了其基于分布式账本技术的计划的更多细节。微软在报告中称,区块链技术允许依托于分布式账本的

DID

,因此能够让用户对自己的个人数据有更多的控制权,而不是让繁多的或是第三方应用程序和服务来远程处理这些数据。

微软身份识别部门的首席项目经理

Ankur Patel

当时写道

[1]

:

“随着数据泄露和身份盗窃变得越来越复杂和频繁,用户需要有一种方法来获得并确认其身份的所有权。而在研究了分布式存储系统、一致协议、区块链以及各种新兴标准之后,我们认为区块链技术和协议非常适合用于激活

DID

。此外,我们需要一个安全的加密数字集成中心,它可以与用户的数据进行交互,同时尊重并保护用户的隐私和控制权。”

在之后的2018年

10

月,微软发表了《去中心化身份》白皮书,在白皮书中,微软明确表述了其在数字化身份方向上的愿景,并透露微软此番涉足去中心化身份领域的目的在于进一步加强微软在云计算机市场的地位、升级其现有的云身份系统。

而如今,微软已经提出了一个全新的、更加具体的概念:正是文章开头所提到的基于比特币区块链的DID网络。这个名为“身份覆盖网络”(

ION

)的基础设施据称是微软与其他

DIF

成员一起开发的,并且能够容纳每秒数以万计的操作。

本质上,ION允许用户通过管理公钥基础设施

(

PKI

)

来掌控自己的数据

。

“今天,我们使用的最常见的数字标识符是电子邮件地址和用户名,它们是由应用程序、服务和组织提供给我们的,”微软身份识别部门高级项目经理

Danie

l Buchner解释道

[2]

,

“这将身份提供者置于我们和生活中的每一次数字互动之间的控制位置。而我们的目标是创建一个去中心化的身份生态系统,在这个生态系统中,数以百万计的组织、数十亿的人和无数的设备可以在基于标准和开源组件的互操作系统上安全地交互。”

换句话说,

通过

DID

网络

,用户就可以控制自己的数据和内容

——

包括登录细节和照片,这在目前大多数将这些数据存储在他们的私有集中服务器上的社交媒体平台上是不可能的。因此,一些平台可能对DID的概念持有怀疑甚至是排斥的态度。

CoinDes

k的一份报告称

[3]

,

Facebook

拒绝了微软的项目邀约,继续遵循其原有的对用户数据的处理方式。

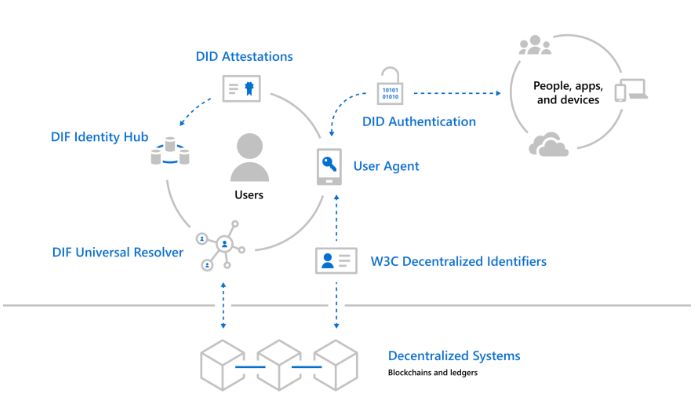

图1 微软的

DID

技术架构

- 02-

科技巨头如何应对“可扩展性”

当然,时至今日,建立一个去中心化的系统已并非难事,但打造一个这样的系统以作为广泛使用的基础设施来服务群众却依然是块烫手的山芋——至少微软不得不面对比特币“臭名昭著”的可扩展性问题。

微软在其官方的博客中写道:“最强大、最去中心化、最具公共服务属性的区块链,其交易吞吐量也仅为每秒数十笔,这样的处理能力与运行速度远远无法达到一个全球化(还没正式发布就已经剑指全球化了,不愧是微软……)

DID

网络的需求。”

然而ION的初衷恰是继承区块链的去中心化特性,因此微软没法儿绕过吞吐量这一难题。但有趣的是,正如我在前文中所写道的,微软在发布之际就已对外宣称其“身份覆盖网络”能够容纳每秒数以万计的操作。这与闪电网络的概念产生了一定的呼应,闪电网络为比特币区块链建立了一个额外的层级,并在链外执行大量的交易,为主网减轻负担。

比特币的批评者们一直将比特币区块链的交易处理能力与Visa或是

Paypal

进行比较并藉此加以批判,直到闪电网络的横空出世,这些批评者的论点才没那么站得住脚。或许

ION

在上线后也将面临类似的质疑,而微软应该会采取与闪电网络相似的方案来应对。但归根结蒂,

ION

的技术期望十分宏大,这必然需要用出色的结果与数据来进行支持。

另外值得一提的是,微软并非是唯一正在推进DID网络的组织,微软在

DIF

社区的一些盟友也在研究着他们的去中心化数据解决方案。

ConsenSys

的联合创始人

Pelle

Braendgaard

曾向

Cointelegraph

透露

[4]

:

“作为

DIF

的成员,我们定期审核和反馈彼此的

DID

网络处理办法,以确保其可互操作性。”根据他的说法,

ConsenSys

所开发的

Ethr-DID

与

SideTree

——这个被微软用于

ION

的区块链协议都具有一定的可扩展性,但两者之间仍存在着不少的差异。

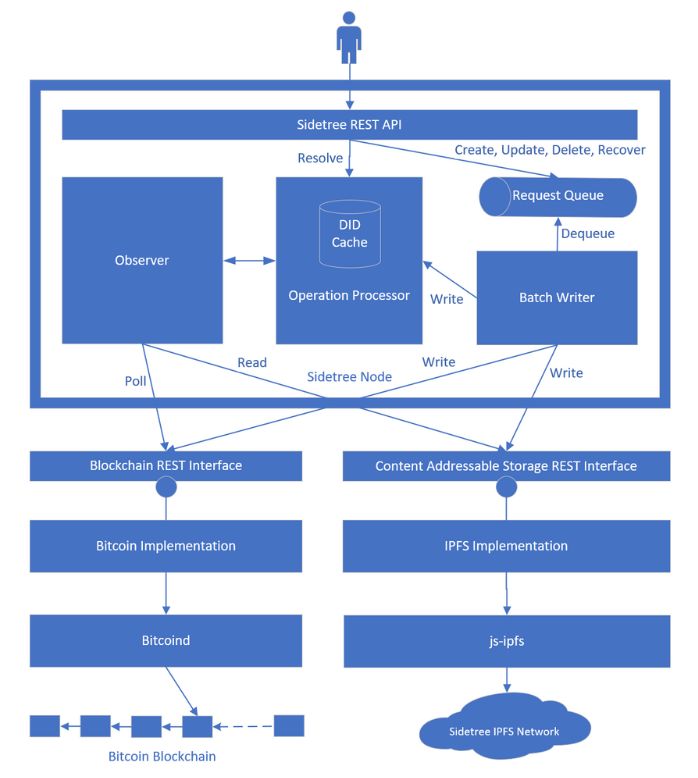

图2 SideTree的协议架构

- 03-