一、高空主要天气系统

中高纬度的对流层上空盛行着波状西风气流,由于高空大气满足地转平衡,所以波状流型的波谷对应于低压槽,波峰对应于高压脊。这种流型在对流层上、中层表现得十分明显,而向下层逐渐不清楚。西风带的波动大体上分为两类:一是波长比较长的长波;二是叠加在长波上的波长比较短的短波。在长波、短波发展演变过程中,有时形成闭合的高压和低压。这些长波、短波和闭合高压、低压系统不仅相互联系,而且可以相互转化,共同构成了中高纬度高空的主要天气系统。

(一)大气长波

是指波长较长、波幅较大、移动较慢、维持时间较长的波动。其波长一般在5000—7000km,因而围绕着中高纬的纬圈可出现3—6个长波,而经常维持着4—5个长波。长波振幅大多在10—20个纬距以上。长波自西向东移动,移速较慢,通常1天不超过10个经度,有时呈准静止状态,也有时表现出不连续的向后“倒退”现象。长波维持的时间一般3—5天以上。

长波在高空图上同等高线的波状型相对应,等温线也呈波形,一般情况下等温线的位相稍稍落后于等高线,具有冷槽、暖脊的温压场结构。槽前是暖平流,槽后是冷平流。槽前对应着大范围辐合上升运动和云雨区,槽后对应着大范围辐散下沉运动区和晴朗天空。长波的强度随高度增加,到对流层顶处达到最强。

长波槽和脊的活动不仅是维持大气环流的一种重要机制,而且是中高纬度较小尺度天气系统产生和发展的背景条件。因而长波的稳定和调整往往引起与其相联系的天气系统的变化,甚至造成环流形势的转换。

短波叠加在长波之中,并在长波中穿行。当温度场与气压场配置适当时(槽后有冷平流,脊后有暖平流),短波可以逐渐发展成长波。反之,长波也可减弱并分裂成短波。短波的槽前是上升气流,常出现云雨天气,尤以槽线附近为甚,槽后为下沉气流,多晴好天气。

(二)阻塞高压和切断低压

阻塞高压和切断低压是大气长波在发展过程中槽脊加强、振幅加大演变而成的闭合系统,是中高纬度高空的重要天气系统。

1.阻塞高压

简称阻高,是温压场比较对称的深厚的暖性高压。它具有以下特征:①有闭合的高压中心,并位于50°N以北。②维持的平均时间为5—7天,有时可达20天以上。③沿纬向移动每天不超过7—8个经度,常呈准静止状态,有时甚至向西倒退。

阻高是西风带长波槽和脊在经向度不断增大,直至暖脊被冷空气包围,并与南面暖空气主体分离,所形成的闭合高压区。由于它占据范围很大,又稳定少动,因而它的出现和维持阻碍着西风气流和天气系统的东移,并常常引起西风气流分支和绕流现象,故称阻塞高压。它发生在暖空气活跃,冷空气也较强的地区和季节,因而有明显的地区性和季节性。最常出现在北大西洋东北部和北太平洋东部阿拉斯加地区,以春秋季最多。在乌拉尔山和鄂霍次克海地区也常有阻塞高压,其强度不大,但对中国的天气影响很大。当其稳定时,中国长江中下游多连阴雨天气。减弱崩溃时,常引起中国的寒潮爆发。

阻高控制下的天气一般是晴朗的,但阻高的不同部位由于运行气流属性的差异,形成的天气有所不同。高压东部盛行偏北气流,有冷平流和下沉运动,天气以冷晴为主。西部盛行偏南气流,有暖平流和上升运动,天气较暖且多云雨。南北两侧多稳定的西风气流,并常伴有短波活动,天气时阴、时晴。由上可知,阻高的建立、维持和崩溃过程在其控制区以及其周围地区形成着不同的天气过程。如果阻高维持时间过长或过短都可能造成大范围天气反常现象。

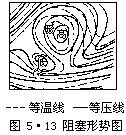

2.切断低压

是温压场结构比较对称的冷性气压系统。切断低压是西风带长波槽不断加深、南伸,直至槽南端冷空气被暖空气包围并与北方冷空气主体脱离而形成的闭合低压。它常常和阻塞高压相伴生成,并位于阻高的东南或西南侧,与阻高共同构成了大气环流中阻塞形势,见图5·13。也有的切断低压单独出现,并没有显著的阻高存在,只西侧有一较强的高压脊或闭合高压。切断低压形成后,能维持2—3天或更长时间,它往往由于无冷空气继续补充而逐渐填塞、消失。切断低压大多发生在冷、暖空气都比较活跃的季节和地区,以春、秋季较多,北美、西欧地区较多,北太平洋、北大西洋以及亚洲大陆上空也有形成。我国东北地区春末夏初出现的切断低压,称东北冷涡。

切断低压内的天气因部位不同而有差异。低压前部(东和东南侧)因低层有冷暖空气交汇,常有锋面气旋波动发生,有云雨天气出现。后部(西侧)因不断有冷空气南下,常有冷锋和切变线生成,有阵性降水出现。

(三)极地涡旋

简称极涡,是极地高空冷性大型涡旋系统,是极区大气环流的组成部分。其位置、强度以及移动不仅对极区,而且对高纬地区的天气都有明显影响。

极地是地球的冷极,也是大气的冷源,因而在极地低空形成冷性高压,在极地上空则形成冷性低压。关于冷性低压(极涡)的形成过程和演变、活动规律,科学界了解得不多。根据资料统计,1月北半球500hPa等压面图上,极涡断裂为两个闭合中心,一个在格陵兰至加拿大之间,另一个在亚洲东北部,极地是一个槽区。7月北半球500hPa等压面图上的极涡强度明显减弱,中心退至极点附近。极涡的位置和活动范围时有变化,尤其冬半年活动演变比较复杂,最长的活动过程达35天之久。极涡闭合中心有时分裂为2个或3个,甚至3个以上,当偏离极地向南移动时,常导致锋区位置比平均情况偏南,寒潮活动增多、增强。据统计,在10个冬半年影响我国的171次寒潮中,有102次是亚洲上空出现持久极涡,其中6次强寒潮过程都与极涡在亚洲上空的位置明显偏南相关。

(四)高空低压槽和切变线

1.高空低压槽

又称高空槽,是活动在对流层中层西风带上的短波槽。一年四季都有出现,以春季最为频繁。高空槽的波长大约1000多km,自西向东移动。槽前盛行暖湿的西南气流,常成云致雨。槽后盛行干冷的西北气流,多晴冷天气。一次高空槽活动反映了不同纬度间冷、暖空气的一次交换过程,给中、高纬地区造成阴雨和大风天气。

高空槽一般都有高空温度槽相配合,当温度槽落后于高空槽时,低压槽线随高度升高逐渐向冷区倾斜(移动方向的相反方向),称后倾槽。后倾槽随着温度槽位置的前移,平流作用加强,槽将继续加深发展,槽前广阔范围内盛行辐合上升气流,如果水汽充沛,将产生稳定性云系和降水。当温度槽与高空槽相重合时,低压槽线垂直,称为垂直槽,这时高空槽发展到最盛阶段,天气也发展得最强盛。当温度槽超前时,高空槽线随高度升高向前倾斜,称前倾槽。前倾槽的槽后冷空气将置于槽前暖空气之上,导致低槽很快消失,产生不稳定云系和阵性降水。

活动于我国的高空槽有西北槽、青藏槽和印缅槽,它们大多从上游移来,很少产生于我国。在纬向环流比较平直时,高空槽一个接一个的东移,易造成阴晴相间周期变化的天气。如果移动过程中受高压所阻,将减速或停滞,可能造成持续性降水。

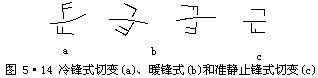

2.切变线

是指风向或风速分布的不连续线,是发生在850hPa或700hPa等压面上的天气系统。切变线两侧风向构成气旋式切变,但两侧的温度梯度却很小,这是切变线与锋的主要差别。根据切变线附近的风场形式一般划分为三种类型,见图5·14。图中a为冷锋式切变线,b为暖锋式切变线,c为准静止锋式切变线。三者随着切变线两侧气流的强弱变化可以相互转化。切变线上的气流呈气旋式环流,水平气流辐合明显,利于发展上升气流,产生云雨天气。一般而言,冷锋式切变线以偏北风为主,水汽含量少,移动速度快,降水时间不长,降水量不大。暖锋式切变线上气旋性环流强,偏南风含有水汽多,云层厚,降水时间较长,降水量较多,有时还形成雷阵雨和阵性大风。准静止锋式切变线上虽然风向切变很强,但气流辐合较弱,云层相对较薄,降水时间较长,但降水量不大。

切变线在一年中各个季节都可能出现,但以冷、暖空气频繁活动的晚春、初夏为多。是我国暖季重要的降水天气系统。

3.低涡

又称冷涡,是出现在中纬度中层大气中的一种强度较弱、范围较小的冷性低压。它在700hPa图上比较明显,有时在500hPa图上也有反映,常常只能给出一条,甚至给不出闭合等高线,只有风场上的气旋式环流。低涡范围较小,一般只有几百千米。它存在和发展时,在地面图上可诱导出低压或使锋面气旋发展加强。低涡中有较强的辐合上升气流,可产生云雨天气,尤其东部和东南部上升气流最强,云雨天气更为严重。低涡经常出现在我国西北和西南地区,分别称为西北涡和西南涡,前者以夏半年多见,后者一年四季都可出现。低涡形成后大多在原地减弱、消失,只引起源地和附近地区的天气变化。而有的低涡随低槽或高空引导气流东移,并不断得到加强和发展,雨区扩大,降水增强,往往形成暴雨,成为影响江淮流域甚至华北地区的天气系统。

二、温带气旋和反气旋

(一)概述

气旋是占有三度空间的中心气压比四周低的水平空气涡旋,又称低压。反气旋是占有三度空间的、中心气压比四周高的水平空气涡旋,又称高压。气旋和反气旋的名称是从大气流场而来,而高压和低压名称是从气压场而来。

气旋和反气旋的大小是以地面图上最外一条闭合等压线的范围来量度。气旋的水平尺度一般为1000km,大者可达2000—3000km,小者只有200—300km。而反气旋的水平尺度一般比气旋大得多,发展强盛时可达数千千米。气旋和反气旋的强度用中心气压值的大小来表示,气旋中心气压愈低,表示强度愈大;反气旋中心气压值愈高,强度愈大。一般地面气旋中心气压值在1010—970hPa,发展强大的可低于935hPa,海洋上曾有的低到920hPa。地面反气旋中心气压值一般为1020—1030hPa,发展强大的可达1079.1hPa。在北半球,气旋中空气绕中心作逆时针方向旋转,反气旋中空气绕中心作顺时针方向旋转。南半球,气流方向相反。

气旋按发生地区分温带气旋和热带气旋,反气旋分极地反气旋、温带反气旋和副热带反气旋。气旋和反气旋是引起天气变化的两类重要天气系统。

温带气旋和反气旋是发生在中、高纬度地区与高空锋区相伴出现的。它们的发生、发展和移动同高空天气系统有密切关系。

(二)温带气旋

温带气旋是指具有锋面结构的低压,因而又称锋面气旋,它主要活动在中高纬度,更多见于温带地区,是温带地区产生大范围云雨天气的主要天气系统。

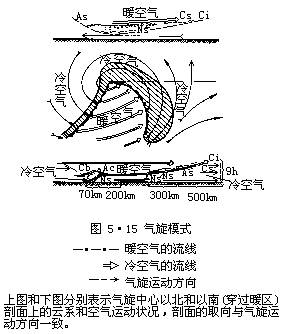

1.结构

锋面气旋的结构因形成条件和发展阶段的不同,有很大差异,但从发展成熟的锋面气旋的温压场、流场和天气现象来看,又具有一些共同特征。图5·15是发展成熟的锋面气旋模式。从平面看,锋面气旋是一个逆时针方向旋转的涡旋,中心气压最低,自中心向前方伸展一个暖锋,向后方伸出一条冷锋,冷、暖锋锋之间是暖空气,冷、暖锋以北是冷空气。锋面上的暖空气呈螺旋式上升,锋面下冷空气呈扇形扩展下沉。从垂直方面看,气旋的高层是高空槽前气流辐散区,低层是气流辐合区。按质量守恒原理,空气如在高层辐散、在低层辐合,则其间必有上升运动。因而在气旋前部和中心区有上升气流,气旋后部有下沉气流。由于气旋自底层到高层是一半冷、一半暖的温度不对称系统,因而其低压中心轴线自下而上向冷区偏斜。

2.天气

锋面天气不仅决定于气旋温压场结构,还与空气的稳定度、水汽条件、高空环流形势以及气旋发展阶段等因素有关,而且随地区、季节而有差异。一个发展成熟的锋面气旋的天气模式(图5·14)表明:气旋前方是宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气;气旋后方是比较狭窄的冷锋云系和降水天气,气旋中部是暖气团天气,如果暖气团中水汽充足而又不稳定,可出现层云、层积云,并下毛毛雨,有时还出现雾,如果气团干燥,只能生成一些薄云而没有降水。

3.发生和发展

锋面气旋的发生、发展与高空锋区密切联系。当高空锋区上出现波状扰动并达到一定尺度(几千千米),而且具有明显风速切变时,波动可演变成不稳定波,振幅继续增大,终于形成气旋和反气旋,这种由锋面波动发展成的气旋,称第一类(A类)气旋。而由地面弱低压(或倒槽)与高空槽相遇并在高空槽作用下,地面低压得到发展并产生锋面,这样发展起来的锋面气旋称第二类(B类)气旋。两类气旋在起始发生条件上虽有区别,但形成后的发展过程却有某些相似,都同高空温压场结构和演变密切相关。

锋面气旋发展的高空温压场理想模式是:高空温度槽落后于高度槽以及气旋始终处于高空槽的前方。前者导致高空槽前出现暖平流,槽后出现冷平流,后者引起高空槽前气流辐散,槽后气流辐合。根据静力平衡和质量守恒原理,暖平流会引起地面系统热力减压,冷平流引起热力加压,气流辐散会造成地面系统动力减压,气流辐合会造成动力加压。因而高空槽前的下方既是热力减压区又是动力减压区,是有利于地面气旋发生、发展的区域。而高空槽后方是热力和动力加压区,有利于地面反气旋的发生发展(见图5·16)。大量资料证明,只有发生在高空槽前的气旋和高空槽后的反气旋才能得到发展和壮大,否则,气旋和反气旋难以形成,即使形成也将不断减弱以至消失。

每个锋面气旋的生命史和演变过程,因所处条件不同而有差别,但是气旋的演变阶段和各个阶段的主要特征又有许多共同之处。根据实际经验(主要是西欧的),通常把锋面气旋的演变过程分为四个阶段。

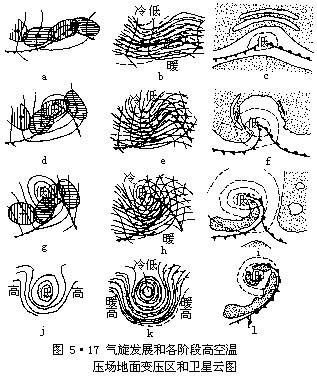

(1)初生(波动)阶段:图5·17 a、b、c,高空温压场结构是温度槽落后于高度槽,而且高空槽位于地面气旋中心的后方。随着锋面波动的开始和发展,冷空气逐渐向暖空气方向侵袭,暖空气向冷空气方向扩展,在波动前方形成暖锋,波动后方形成冷锋。围绕着波动产生了气旋式环流,环流中心气压下降,地面图上出现一根闭合等压线,锋面上生成波状的带状云系。卫星云图上出现与高空槽相对应的逗点云系。

(2)成熟阶段:图5·17 d、e、f,高空温压场波动振幅增大,温度槽进一步接近高度槽,气旋中心气压继续下降,气旋式环流不断加强,冷暖锋进一步发展,出现系统性云系和降水。卫星云图上云带突出部分更加明显,并在移动方向的一侧边缘处有纤维状卷曲结构,表明高空有辐散气流,气旋在发展。气旋后部(箭头处)有凹向中心的曲率,预兆将出现干舌。

(3)锢囚阶段:图5·17 g、n、i,高空槽进一步发展,出现闭合中心。高空温度槽更移近高度槽,地面图上冷锋较强并与暖锋相遇形成锢囚锋。这阶段气旋中心气压值降至最低,气旋环流达到最强,云雨范围扩展,风力增大,天气发展到最盛期。卫星云图上,云系出现螺旋状结构,锋面云带北侧出现一条从冷区伸向气旋中心的干舌,当干舌伸到气旋中心时,水汽供应被切断,气旋不再发展。

(4)消亡阶段:图5·17 j、k、l,高空温压场近于重合,成为一个深厚的冷低压。气旋低层被冷空气所占据,与锋面脱离成为冷涡旋,环流减弱、气压升高、范围扩大,云雨随之减少。在卫星云图上螺旋状云系消散,成为零乱的对流性云区。

上述锋面气旋发展阶段是比较典型的情况。实际上有些气旋在生成后并未经历全部发展阶段就消亡了,也有的气旋发展到锢囚之后,又有冷空气加入并未消亡,反而又重新加强起来。因而,气旋的发展过程由于条件的差异而有不同。锋面气旋的生命史一般是5天左右。活动在北大西洋和欧洲的气旋,锢囚阶段缓慢,生命史往往超过5天,而活动在东亚地区的气旋,波动和成熟阶段较短,生命史大多在3天左右。

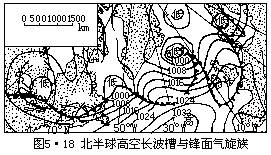

4.气旋族

锋面气旋一般不是单个出现,而是在一条锋上产生2个、3个或更多个形成家族并沿锋线顺次移动。当最前面的一个已经锢囚时,其后跟着的是一个发展不成熟的气旋,再后面跟着一个初生气旋,这种在同一条锋上出现的气旋序列,称为气旋族(图5·18)。气旋族中每一个锋面气旋都同高空长波槽前的一个短波槽相对应。每个气旋族中的气旋个数多少不等,多者可达5个,少者只有2个。据统计,大西洋上平均每一个气旋族有4个气旋,太平洋上和我国沿海是2—3个。一个气旋族经过某一区域的时间平均为5—6天,个别可达10天以上。

(三)温带反气旋

温带反气旋是指活动在中、高纬度地区的反气旋。一般分为两类:一类是相对稳定的冷性反气旋;另一类是与锋面气旋相伴移动的反气旋,称移动性反气旋。

1.冷性反气旋和寒潮

冷性反气旋发生于极寒冷的中纬度和高纬度地区,如北半球的格陵兰、加拿大、北极、西伯利亚和蒙古等地,以冬季最多见。其势力强大、影响范围广泛,往往给活动地区造成降温、大风和降水,是中、高纬地区冬季最突出的天气过程。

冷性反气旋出现在近地面层内,由冷空气组成,势力十分强大,中心气压值达1030—1040hPa,强时达1080hPa。根据静力学原理,它随高度而减弱,到高空变为冷低区,因而冷高压是一种浅薄天气系统,平均厚度不到 3—4km,700hPa以上踪迹不清,500hPa以上就完全不存在了。冷性反气旋的水平范围很大,直径达数千千米,几乎可以和大陆、海洋的面积相比拟。

亚洲大陆面积广大,北部地区冬半年气温很低,南部又有青藏高原和东西走向的高大山脉阻挡冷空气南下,因而成为北半球冷性反气旋活动最为频繁、发展最为强大的地区。冷性反气旋在其发展、增强时期常常静止少动,但当高空形势改变时,会受高空气流引导而移动。当其南移时,就造成一次冷空气袭击,如果冷空气十分强大,如同寒冷潮流滚滚而来,给流经地区造成剧烈降温、霜冻、大风等等灾害性天气,这种大范围的强烈冷空气活动,称为寒潮。

我国国家气象局规定,由于冷空气侵袭,使气温在24h内下降10℃以上,最低气温降至5℃以下时,作为发布寒潮警报的标准。但从危害性来看,此标准略高,尤其在南方往往最低气温并未下降到5℃以下时,就会对农作物造成很大危害。同时,这个规定并未说明气温下降10℃的范围大小。因此,国家气象局又对上述标准作了补充规定:长江中下游及其以北地区48h内降温10℃以上,长江中下游最低气温≤4℃(春秋季改为江淮地区最低气温≤4℃),陆上3个大行政区有5级以上大风,渤海、黄海、东海先后有7级以上大风,作为寒潮警报标准。如果上述地区48h内降温达14℃以上,其余同上,则为强寒潮警报标准。根据以上标准统计,我国1951—1976年寒潮共有138次,平均每年5次左右,各月分配见表5·3。

表5·3说明寒潮主要出现在11—4月间,秋末、冬初及冬末、春初较多,隆冬反而较少,这主要是寒潮定义只考虑降温幅度的缘故。春、秋季正是大型平均环流调整期间,冷暖空气更替频繁,因而冷空气活动次数较多,而冬季冷空气在我国大部分地区居于绝对优势地位,天气形势稳定,冷空气活动相对减少。夏季冷空气退居高纬度,我国很少受其侵袭。寒潮各年出现的次数不等,以我国为例,1965—1966、1968—1969年均各10次,而1974—1975年则仅有1次,1970—1971、1972—1973年也只有2次。60年代后期平均每年7次,而70年代初期平均每年只有3次,相差很多。

寒潮天气过程表现为由纬向环流转变为经向环流形势的调整,这种环流形势的调整是冷空气积聚、冷却和大举南下的背景条件。侵入我国的寒潮,虽然源地、侵入时流场不同,但是绝大多数寒潮天气过程是由经向环流发展而来。图5·19是寒潮形成的高空和地面环流形势图。

寒潮南下侵入我国时,其前缘有一条冷锋作为前导,锋后气压梯度很大,造成大风天气,伴随着大风而来的是温度的骤降,常达10℃以上,降温还可引起霜冻、结冰。降水主要产生在寒潮冷锋附近,在我国淮河以北,由于空气比较干燥,很少降水,移到淮河以南后,暖空气比较活跃,含有水分增多,大多能形成雨雪。

2.移动性反气旋

是形成于高空锋区下方与锋面气旋相伴出现的水平范围较小、强度不大的反气旋。它随同锋面气旋一起自西向东移动。当出现气旋族时,它位于两个气旋之间,又称居间反气旋。移动反气旋的天气是:其东部(前部)具有冷锋天气特征,西部(后部)具有暖锋天气特征,中心区附近天气晴朗、风力不大。移动性反气旋当其发展强大时可转变成强大的冷性反气旋。

无论是冷性反气旋或移动性反气旋,当其向低纬移动后,冷气团变性增暖,强度减弱,最后前缘锋面消失,并入副热带高压。

免责声明:图文资料整理自网络,如涉及版权问题,请联系公众号予以处理。