来源 | 《人民论坛》杂志及人民论坛网(rmltwz)

转载请注明来源

3月7日,习近平

总书记

在参加青海代表团审议时强调,

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,推动高质量发展,是当前和今后一个时期全党全国必须抓紧抓好的工作

。

三个“新”之间有何关系?其与高质量发展有什么逻辑关联?

这些问题需要广大党员干部

认真学习并科学把握

。

高质量发展是理解三“新”内在关联的逻辑主线

新发展阶段、新发展理念、新发展格局具有深刻的理论内涵和实践基础。其中,

新发展阶段明确了我国发展的历史方位和现实坐标

,在对过去发展进程进行系统总结和总体评判的基础上,给出了当前我国发展面临的起始条件以及新一轮发展的目标;

新发展理念

回答了要实现什么样的发展、怎样实现发展这个重大问题,回答了关于发展的目的、动力、方式、路径等一系列理论和实践问题,阐明了我们党关于发展的政治立场、价值导向、发展模式、发展道路等重大政治问题,

我们既可以把它看成是发展的指导思想,也可以看成是发展的具体行动

;

新发展格局

提出了一项关系我国发展全局的重大战略任务,

既是新形势下全面建设社会主义现代化国家的路径选择,又是未来我国经济运行的总体结构

。

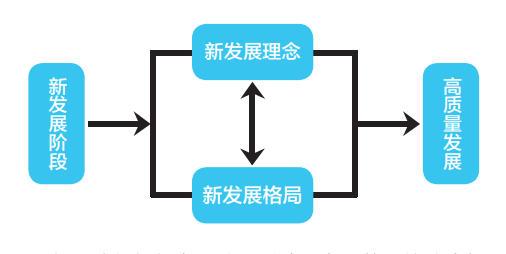

新发展阶段、新发展理念、新发展格局是党中央在对我国当前发展阶段的战略判断下,为实现高质量发展而作出的战略选择、结构设计和行动方案。从高速增长转向高质量发展,是贯穿新发展阶段、新发展理念、新发展格局内在关联的逻辑主线,也是其精髓和灵魂。我们可以用下图简单清晰地展示三个“新”之间的关系 :

如果我们把新发展阶段看成是发展的环境或坐标,把新发展理念既看成是理念,也看成是发展的行动,同时把新发展格局理解为路径选择和运行结构,而高质量发展就是发展的绩效,那么这样来看,新发展阶段、新发展理念、新发展格局之间就可能至少存在着两种形式的内在逻辑关联 :

第一种形式:新发展阶段(环境)→新发展理念(理念)→新发展格局(路径)→高质量发展(绩效)

。这就是说,发展阶段所面临的环境要求转变过去追求高速增长的发展理念,全面贯彻落实新发展理念;这种发展理念的转变,又决定了必须调整和改变过去的发展战略,形成新发展格局;这一切最终受制于发展质量的要求,并将由发展绩效来检验。

第二种形式 :新发展阶段 (环境)→新发展格局(结构)→新发展理念(行为)→高质量发展(绩效)

。这就是说,当今我们的发展方位和发展环境决定了未来发展结构的不同,而发展结构决定发展行为,发展行为决定发展绩效。

从上面分析可知,新发展阶段、新发展理念、新发展格局三者之间的各种形式的内在逻辑关联,无论是对发展阶段的判断,还是对发展理念的调整,抑或是发展格局的转变,

说到底都是为了服务于高质量发展这一最终目标。转变或调整的方向、力度、速度等,都取决于最终的发展绩效

。

新发展阶段的新发展理念阐明了我们党关于发展的一系列重大政治问题

在全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段上,阐明我们党关于发展的一系列重大政治问题,是基于在发展阶段变化的过程中,我国一系列发展环境和要求发生了根本性的转变。当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,“有无”问题降低到次要矛盾,“好坏”问题上升到主要矛盾,民众对美好生活需要,就是我们党的利益所在和主要追求。因此,

赶超型经济增长体系和结构,必然要让位于追求高质量经济发展的要求

。

在赶超型经济中长期形成的追求速度的价值导向、发展模式和体制机制,需要调整和转变为以创新、协调、绿色、开放、共享为内涵的均衡发展。对发展的衡量,不再是单一的非均衡的增长标准,而是复合多元化的均衡新标准,既包含增长,也包含结构变化,更需要加入制度变迁和公平正义等内容。

新发展理念的基本内涵,就是高质量发展的具体参数、方向和标准

。可以这样说,实现了新发展理念所要求的增长和发展,就是实现了高质量发展。

例如,在赶超型经济中长期形成的效率优先、兼顾公平的发展理念,需要调整和转变为共享发展的公平发展理念,以便让绝大多数人都可以分享发展的利益,缓解收入分配上的悬殊差距。再如,在赶超型经济中长期形成的投资驱动的发展理念,需要调整和转变为以创新驱动的新发展理念。另外,在赶超型经济中长期形成的选择重点部门和领域优先倾斜发展的理念,必须调整和转变为均衡协调的新发展理念,才能保证实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化等“四化”的同步发展,从而顺利地建成现代化经济体系。

新发展阶段的运行框架是新发展格局

新发展阶段要形成与过去赶超型经济不同的发展结构和运行框架。

过去我们的发展格局也是“双循环”,但是这种“双循环”的主要特征是“两头在外、两个市场、两种资源、大进大出”

,即赶超型经济增长所利用的主要是西方市场,而非我们自己的市场。

这是一种客场全球化性质的发展格局

。新发展阶段所要形成的发展结构和运行框架,要求全球化的主场放在我国进行,

与过去根本不同之处在于:循环过程主要利用我们自己强大的国内市场

。

在新发展阶段,各种主客观条件都需要我们转换发展战略,扬弃客场全球化战略取向。一是随着人均收入的提升,中国内需规模已经相当庞大;二是收入水平提高带来了要素成本的提升,中国要素禀赋的优势不再是低廉的劳动力;三是西方市场也容纳不下中国的超级生产能力,各种贸易摩擦和纠纷不允许中国继续坚持以出口导向为主的战略;四是长期依靠学习模仿为主的国际代工模式需要进行彻底改变,构建“双循环”新发展格局下安全高效、自主可控、自立自强、自主创新的产业链供应链体系的任务迫在眉睫,完成这一艰巨的任务,需要依靠国内需求培育企业的自主创新能力。

新发展格局要把全球化从客场转换为主场

。所谓主场全球化,简单来说就是

基于内需的经济全球化

,是利用内需连接国内市场和国际市场,因而也是基于内需的对外开放。在这种战略格局下,内需将成为新一轮经济全球化战略的工具、资源和重要手段。一是在主场全球化的条件下,

中国市场就是全球市场,中国既是世界供给中心又是需求或市场中心

,我们可以利用内需开放国内市场,在拉动中国经济增长的同时为世界经济的复苏和增长作出贡献。二是

利用内需来连接国内和国际市场

,以国内市场循环带动企业参与国际市场循环。三是

利用内需向内集聚资源

,吸收国外先进技术、人才为中国创新经济服务,同时也可以利用内需向外集聚资源,鼓励中国市场走出去。

显然,新发展格局下实施主场全球化战略,其充分必要条件是中国具有超大规模的统一市场。

要形成“双循环”新发展格局下的统一市场,关键在于开放,尤其是对内开放

。对内开放主要指的是对本国公民开放,要打破限制民营经济发展的一切制度和政策壁垒。其中最重要的是破除行政和市场垄断,尤其是要破除行政垄断,让企业可以自由进出。从开放空间来看,最重要的是消除地区间政策歧视。加速对内开放、推进一体化市场建设有三大举措:一是实施区域一体化战略,破除区域壁垒;二是要素市场改革,加速生产要素流动,打破各种供给堵点;三是收入分配改革,形成中产阶级占主导地位的社会结构。

新发展格局与新发展理念的双向联系

一方面,中国经济只有在新发展理念的指导下,才有可能顺利地转换或切换到新发展格局的路径和运行框架上;另一方面,只有在新发展格局的结构下,我们才能顺利地实现新发展理念所要求的行动。

★

就第一个方面来说,

贯彻落实新发展理念对构建新发展格局具有重要的决定性作用

。具体表现为 :

首先,创新发展是形成新发展格局、打通“双循环”中堵点的最重要动力

。新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强,既不封闭独立发展,也不依附于别人。针对当前我国一些产业发展中存在关键产品、设备、环节等的“卡脖子”现象,只有更加强调自主创新,全面加强对科技创新的部署,集合优势资源,推进创新攻关的“揭榜挂帅”体制机制,加强创新链和产业链对接,才能建成“双循环”的产业支撑点。

其次,协调发展、共享发展是形成新发展格局、打通“双循环”中堵点的最重要方式

。以通过需求侧改革来扩大内需为例,无论是宏观调控中对货币政策和财政政策及其搭配的协调,还是从总需求的形成中对初次分配和再分配关系的协调,抑或是从需求结构中各种比例关系的协调,都关系到如何通过纠正资源错配扩大民众收入、释放内需潜力和加快培育完整内需体系的问题,关系到扩大居民消费、提升消费层次和建设超大规模国内市场的根本问题。

再次,绿色发展为构建新发展格局创造优美的生态环境

。以绿色发展理念和由此形成的法律和政策约束增长机制,虽然在某种程度上可能会对增长速度有所限制,但是它以明确的价值判断解决了增长与环保的两难矛盾,由此体现的高质量增长恰恰是人民群众对美好生活的要求。

最后,开放发展是构建新发展格局的主要路径