“电影拍得还是挺惊险的,但登山肯定不是这样。

”刚看完《攀登者》北京点映场的夏伯渝这样对观察者网说。

夏伯渝,1975年攀登珠峰时,因为把睡袋让给了队友,双脚被冻伤截肢。

但他没有放弃登顶珠峰的梦想,40多年来坚持高强度锻炼,战胜了癌症,躲过了尼泊尔地震,终于在2018年5月14日,靠着假肢从南坡登顶,被称为“无腿勇士”。

最近,以中国1960年和1975年登顶珠峰为背景的电影《攀登者》上映,胡歌饰演的杨光,原型就是夏伯渝。

电影里,吴京饰演的方五洲,1960年和1975年两次攀登珠穆朗玛峰,遇到多次雪崩、大风、冰崩等危险,都凭借着过人的胆识和能力化险为夷。

夏伯渝看完以后表示,电影有点夸张,登山肯定不会这样:

“雪崩滑坡肯定有,但是没有像他那么精彩,他就等于人在空中飞来飞去。

”

“我们攀登没有他这么多的惊险。

他碰到了好几次雪崩冰崩,后来又拿梯子当滑雪板似的在那儿坐着滑,然后裂缝就飞过去了,”夏伯渝有点难以置信。

2014年,穿上假肢之后锻炼了近40年的夏伯渝,终于开始尝试第二次攀登珠峰。

不幸的是,当年珠峰的一场大雪崩使16名向导遇难,尼泊尔政府随即取消了当年的登山季,夏伯渝只好等待来年。

那段经历,夏伯渝至今回忆起来仍觉惊心:

“

在山上肯定是不会(像电影)这样,山上碰见雪崩冰崩一个都跑不了。

”

不过夏伯渝也表示理解:

“他为了效果,肯定也需要一定的电影技巧。

香港的徐克导演(《攀登者》监制),比较擅长这种动作戏。

”

“人为什么登山,登山能解决几亿人的吃饭问题吗?

”

珠穆朗玛峰位于中尼边境,海拔8844.43米,是世界海拔最高的山峰。

位于尼泊尔境内的南坡相对平缓,较易于攀登。

1953年,新西兰人埃德蒙·希拉里和尼泊尔人丹增·诺尔盖就是从南坡登顶,成为世界上最先登顶珠峰的人。

而位于中国境内的北坡,有着世界上最长的冰坡里程,存在着无数70度以上甚至90度的陡坡,攀登难度非常大。

实力雄厚的英国登山队曾经7次试图从北坡登顶,却都以失败告终。

1960年,中国和尼泊尔就珠峰的归属问题进行商讨,尼泊尔方面称:

“中国人从来没有登上过珠穆朗玛峰,怎么能说珠峰是中国的呢?

”这句话,使登顶珠峰成为关系国家主权的重要任务。

但是,原本说好要一起攀登并且提供物资支持的苏联临时毁约,使得正值三年自然灾害的中国雪上加霜。

贺龙元帅没有放弃,他对登山队说:

“任何人也休想卡我们的脖子,中国人民就是要争这口气。

你们一定要登上去,为国争光!

”

于是,当时一穷二白的中国勒紧裤腰带,从国库中支取外汇,外汇不够,就用面粉换,最终,凑齐了70万美金去国外买登山装备。

70万美金在当时是什么概念?

可以在中国建立3个1500人的大型工厂,或者买560万袋面粉……最终,换了6吨沉甸甸的装备。

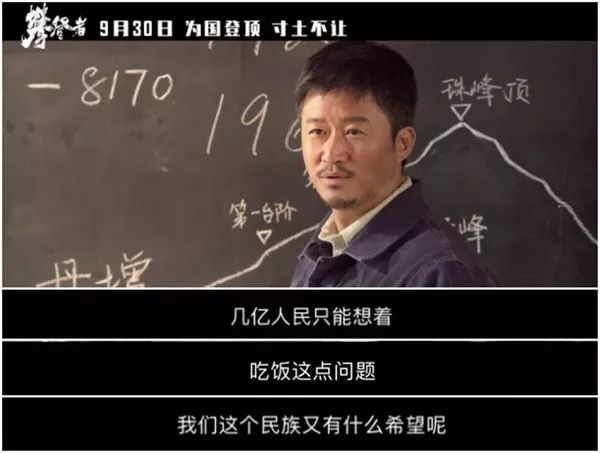

《攀登者》预告片中,吴京饰演的方五洲回答“人为什么登山,登山能解决几亿人的吃饭问题吗”时的回答令人印象深刻,可惜在正片中没有出现

有了装备,要怎么运到大本营又成了问题。

于是,国家调用了西藏军区整个工兵营、发动800名藏族同胞,花费人民币上百万,修出了一条通往珠峰的路。

直到1975年登珠峰,这条土路仍然在使用。

夏伯渝回忆起当年坐着解放牌大卡车通过那条路进入大本营的场景,仍然记忆犹新:

“我们那时候那个路颠的呀……搓衣板路,土也特别大。

我们坐大卡车上颠得,好家伙,五脏六腑都要颠出来了。

我们坐在自己的背包上,把冲锋衣帽子捂得紧紧的,下来以后一看,人全是一层土。

”

《攀登者》中,1975年登山运动员坐着解放牌卡车到达大本营

条件虽然艰苦,却已经是当年国家能为登山队准备的最好的了。

夏伯渝记得,当年登山队所有的一切均是国家供给,甚至经常有部队的车把新鲜的蔬菜拉到大本营。

正是因为肩负着全国人民的殷切期盼,大家在感到压力的同时,也都感到很兴奋,因为“完成国家任务,很光荣”。

“那时候的人的登山精神是特别高昂,不管遇到什么困难,没有一个人说后退,都是勇往直前。

”

夏伯渝拿队友仁青平措举例说,在1975年攀登珠峰时,双手被严重冻伤,10个手指中有8个被不同程度截肢,但仍然坚持攀登,在1988年中日尼联合攀登活动中从南坡登顶。

“中国梯”

1960年的登山队员们,情绪更加激昂。

国家和人民的期盼使他们在绝境中爆发出了前所未有的能量。

在珠峰海拔8570-8600米之间的“第二台阶”顶部,有一道约6米高的峭壁,垂直而光滑,没有任何攀登的支点,1924年英国著名登山家马洛里和欧文就是在这一带丧失生命。

中国登山队在尝试了多次均无法攀登的情况下,采取了搭人梯的方式:

刘连满蹲下,屈银华踩在他的背上往岩壁上打冰锥。

为了不让高山靴的钉子扎破刘连满的背,屈银华脱下了高山靴;

接着,为了防滑又脱掉毛袜,他就这么光着脚登上了“第二台阶”,跨越了这道“飞鸟也无法逾越”障碍。

而那双在零下三四十度的气温里暴露了半个多小时的脚,后来脚趾和脚后跟都被截肢。

《攀登者》中,张译饰演的原型人物就是光脚登第二台阶的屈银华

最终,王富洲、屈银华、贡布三人在缺少氧气和食物的情况下,克服万难,于北京时间1960年5月25日4点20分从北坡登顶珠峰,将国旗和毛主席半身石膏像带上了地球之巅,宣告了我国的领土主权!

但因为当年没有留下影像资料,这段攀登经历没有完全获得国际认可。

1975年,国家再次组织力量攀登珠峰时,作为登山队政委的王富洲想起了之前的惨痛经历,反复强调,“一定要把梯子带上去”,因为,不能再搭人梯了。

他们带上去的那架梯子,是由西安飞机制造厂定制的,中空构造,长约6米,可拆卸成5节,不用螺丝安装,只靠各节互相咬合铆紧。

《攀登者》中,队员们背着金属梯登山

“走的时候王富洲一直在嘱咐我们,梯子一定要架稳架结实,不能有晃动,上面风大,不能被风吹跑了。

“夏伯渝对观察者网说,架梯子是他们当年一个重要的任务。

到了“第二台阶”,他们先在岩壁上打上岩石锥,固定梯子的底部;

再由队友扶着,其中一人登上梯子,在高处再打两个岩石锥,固定住梯子的4个角。

这个在平地上听起来非常简单的动作,夏伯渝他们花了大半天的时间才完成:

“到8000多米了,缺氧,稍微一动就就浑身无力,慢慢走都喘不上气,更别说在上面干活了。

”

这架梯子从此在海拔8600米的地方屹立了33年,直到2008年奥运圣火登顶珠峰后不久,被收藏到拉萨的珠峰登山博物馆。

有了它,“第二台阶”再也不是珠峰难以逾越的天险,33年间,约1300名来自世界各地的登山者,通过它登上地球之巅,它也因此被称为“中国梯”。

但当年的夏伯渝却没能来得及通过这架梯子登顶。

他们刚架完梯子,天气就忽然变化,风大到无法前进。

在等待了两天三夜天气仍然没有好转的情况下,队伍因为物资用尽不得不下撤。

下撤到7600米时,夏伯渝因为将睡袋让给队友而双脚被冻伤截肢,从此再也没能踏上自己辛苦搭建的梯子。

尽管如此,他仍然觉得很欣慰:

“

凡是要从北坡登顶的人,必须从我们的梯子上上下,没有那梯子,他们根本就圆不了登山的梦,所以感到也挺自豪的。

”

从登山看祖国70年巨变

夏伯渝出生于1949年,今年70岁。

作为共和国的同龄人,他深切地体会到了国家天翻地覆的变化。

从前尘土飞扬的颠簸土路,早已被平坦的柏油路取代;

当年光秃秃的大本营,现在已经建起了房子,成了旅游集散地,卖纪念品的商店遍布。

天气预报的准确程度,也早就不可同日而语。

"75年的天气预报非常差,我们突击顶峰突击了好几次,都被大风吹下来”,夏伯渝对观察者网表示,当年为登山队提供天气预报的有四个地方:

中央气象台、成都气象台、拉萨气象台、登山队自带的气象小组。

“经常就是四种情况都不一样,你不知道听谁的好。