曾经有很多人误以为,在一百多年的电影史里面,值得称道的只有那些最“经典”的影片,剩下的,都不足挂齿。

但其实,电影史里多得是大家不知道的好电影,一些被大众误以为是“昏昏欲睡”的老电影,更是节奏炸裂,极其精彩。

譬如探讨人性,让人重新认识了真相和谎言的日本电影

《罗生门》

;

以及把蒙太奇用到出神入化,吊足了所有观众胃口的苏联电影

《战舰波将金号》

;

还有把父子温情刻画得极其“克制”的意大利电影

《偷自行车的人》

......

这些电影在当时横空出世,有的成了教科书级的“鼻祖”,有的奠定了导演本人在电影史上的地位,有的则成了后世许多电影的灵感源泉、乃至翻拍模板。

过去的好电影岂止是多?当我们把视角放大、再放大的时候,你会发现经典影片中的每一个镜头,仍然值得我们推敲。

比如1899年的老片

《隧道里的吻》

,开创了“幻影移动”的新时代,它的运镜效果,仿佛幽灵在空中飞舞,充满了魔幻感。1985年的经典电影

《浩劫》

,就是用这个镜头,把火车运送犹太人到毒气室的全过程烙印在了全球观众的心中:

幻影移动的镜头,渲染出了一步步走向死亡、无法后退的窒息氛围

再比如影史上最伟大的导演之一,格里菲斯,他在代表作

《一个国家的诞生》

里面,用一种“异想天开”的镜头剪切方式,打造了“最后一分钟营救”的传奇,从此被电影人奉为圭臬,在后世无数影片当中不断出现:

这些经典影片不但散落在一百二十余年的历史长河里,还分布在世界各国的角落里,搜集起来十分困难。只有从电影史的角度出发,才能将它们一一串联起来。

然而,电影史的魅力,可不是靠经典影片“堆”出来的——

你还会在电影史里看到希区柯克、德西卡、黑泽明等电影大师的心路历程:

还能看到前面所说的那些经典镜头,逐步诞生、完善的全过程:

《惊魂记》

以及一百多年来的社会变迁:

第一部公开放映的电影《火车进站》,把当时的观众都吓得离开了座位

甚至,在权威的电影学者眼里,那些时代的大众心理、集体潜意识,也能在电影史里看到,比如经典电影

《罗生门》

,可能只有战后的日本才能出这个电影,晚十年早十年都不会有;

又比如

《广

岛之恋》

,在光影间折射出的迷茫,也是那一代法国人心底的真实感受。

曾有人说,“一直搞不懂蒙太奇是什么,即便我每天都浸淫在大量的蒙太奇中”,这也是许多影迷的“盲区”所在,现在没有几个人不看电影,但是真的能说出电影背后的经典代表、发展历程、乃至敏锐地察觉到拍摄手法的,仍是极少数。

这个镜头的魅力究竟在哪里;

这部电影为何能被评价为优秀、经典;为什么我们在观影时,会不由自主地被牵动情绪呢?

这些问题,如果不回头看电影史,事实是大多数人连察觉都不会察觉到。

为此,在2020年初之际,三联中读为读者精心奉上这份年初巨献——

《电影正传·聚焦百年影史十大高光时刻》

。在这门精品课里,我们邀请了

电影界的11位权威导师

,当中有北京大学教授、著名学者戴锦华,也有北京电影学院副教授、《阿拉姜色》的监制杜庆春......这11位老师,将带我们走进百年电影史的世界。

翻开电影史的画卷,我们看到的不仅仅是一个个满怀理想的电影大师,还有孕育了后世无数经典的“鼻祖级”影片,甚至我们现在看到的许多电影语言,也都是在电影史的漫漫长河里被开创、完善的。

影史的深度更是远远超出了普通人的想象,就算是一个学者要想研究透电影史,也得花上大半辈子的时间。

可想而知,让一个人扛起讲述电影史的大旗,实在太难,而这十一位学者,各有专攻,他们将会分别为我们讲述自己最感兴趣、最熟悉的那个领域,为我们带来水准极高的精彩解读。

首先是来自

北京大学的戴锦华教授

,不管是电影专业的人,还是资深影迷,在了解电影史时,都绝对绕不开戴锦华这三个字:

中国电影理论的引进和完善,离不开她数十年的努力;

她写过的电影理论,可能比我们每个人看过的电影书都还要多;

她在北京大学开设的电影公开课,能让人听到移不开眼睛;

在国际学术会议上,她向史蒂芬·斯皮尔伯格和乔治·卢卡斯抛出的问题更是令人振聋发聩:

电影死了吗?

由戴锦华开启第一讲,在总序中“立”起我们的眼界,再合适不过。

接下来的十位学者,在电影领域都堪称是“高光”人物,譬如

杜庆春

,是北京电影学院的副教授,也是在第21届上海国际电影节上,唯一斩获奖项的中国影片《阿拉姜色》的监制;

再譬如

范小青

,她是中国传媒大学戏剧影视学院的副教授,也是研究韩国电影的专家,在釜山电影节等国内外知名电影节上,她要么是顾问,要么就是评委。

十一位主讲人带来的解读,精彩纷呈:

这门课不但会让我们了解电影诞生、完善的全过程,还将带我们

深入了解电影理论、拍摄手法背后的故事

,蒙太奇、达达主义等陌生晦涩的名词,从此都不在话下。

通过十次重大的电影运动或时期,我们将把握到这一百多年来世界各国、各地的重大历史变迁,

触碰到电影银幕背后的大众心理与精英思想

。

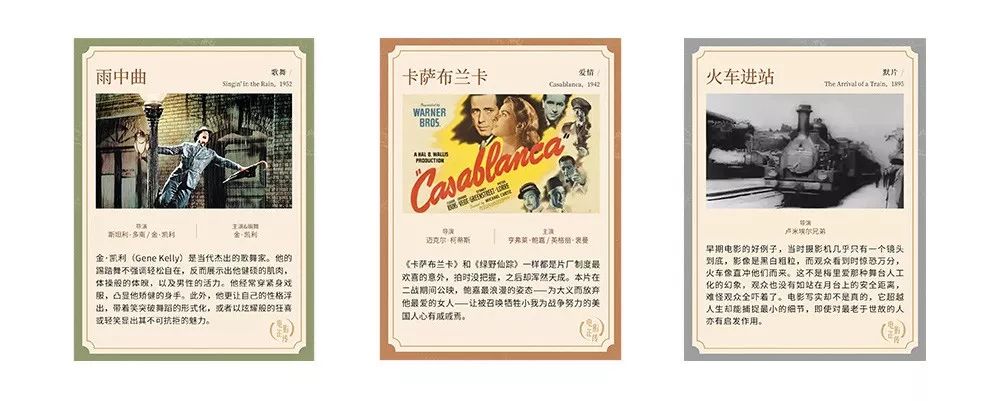

课程中还有精美的电影知识卡片

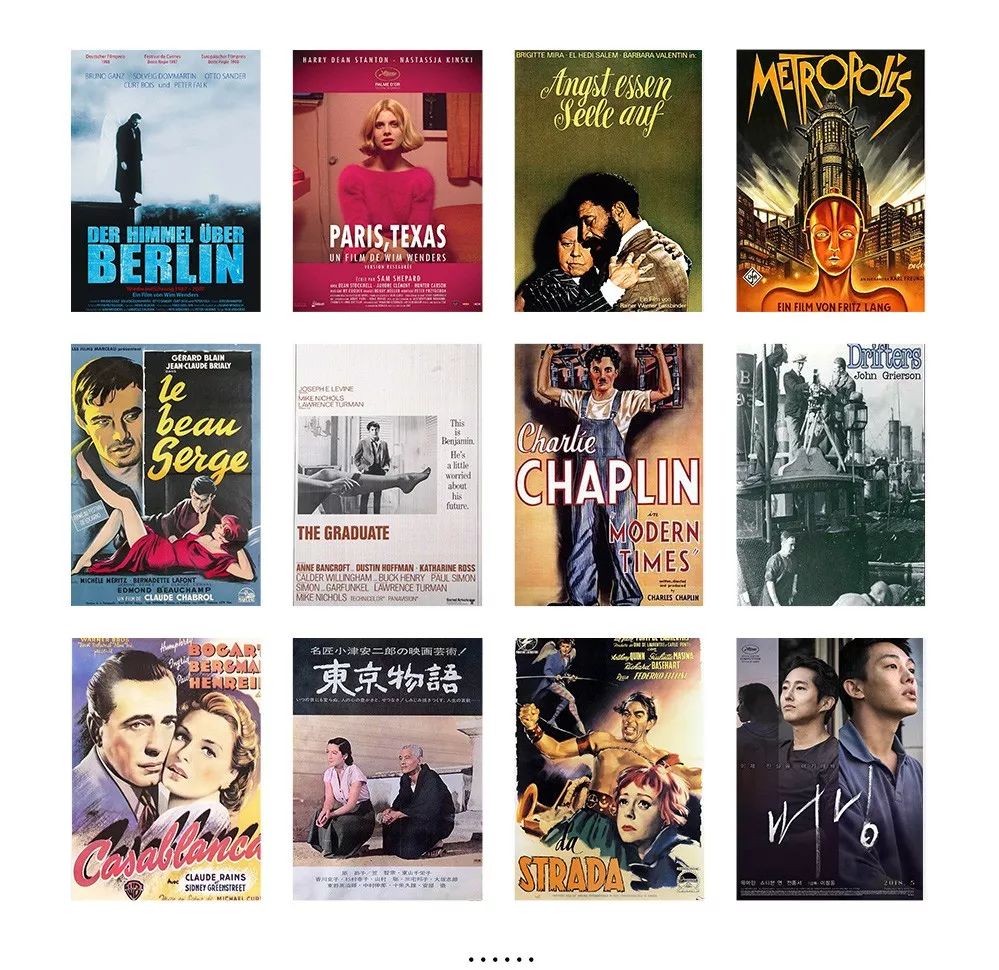

法国、意大利、英国、美国、德国、苏联、日本、韩国......我们将

结识来自世界各国的著名电影大师和经典影片

。

不管是格里菲斯、德西卡、黑泽明这样的电影大师,还是《公民凯恩》《雨中曲》《偷自行车的人》等划时代的经典影片,我们都能一次性收入囊中。

除此之外,再小众、晦涩的实验电影,譬如《一条安达鲁狗》《再见语言》等等,我们也能通过这门课get到它们的魅力。

11位学院派大咖的亲自锤炼、以及深厚的影史知识馈赠,将会

提高我们的阅片水准

,让我们成为一个心中有主见、不被水军牵着走的资深影迷。

首先,在总序里面,著名学者

戴锦华

会为我们梳理作为影迷最不可错过的电影史大事件,把我们的眼界“立”起来。

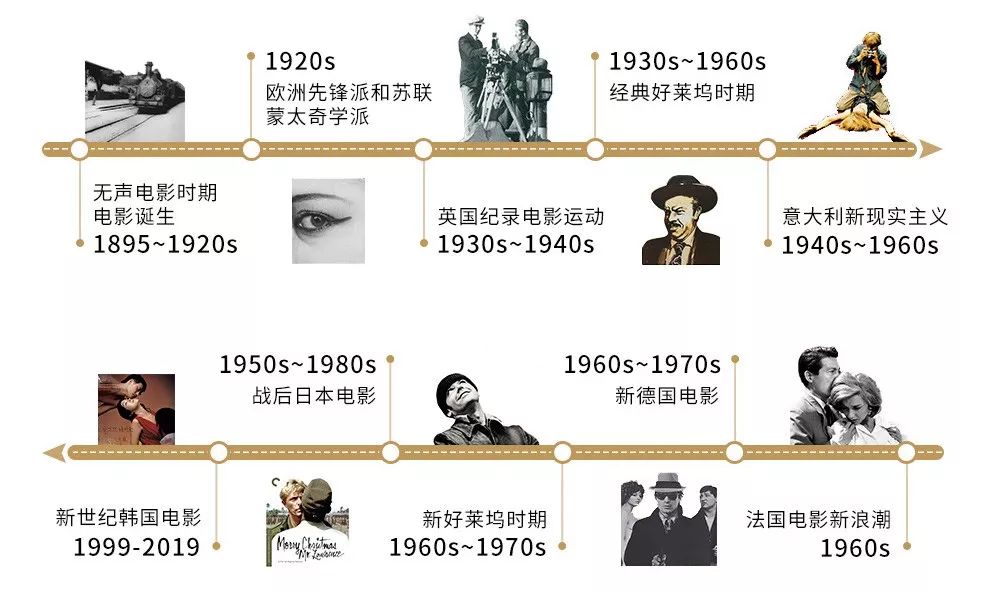

接下来就是这百年以来的十大电影运动或时期:

无声电影时期作为电影艺术的“童真年代”,似乎必然与“稚嫩”、“粗陋”等词汇联系起来,大多数人印象中的默片,更是与夸张、生硬这样的评价语分不开了。

但实际上,我们现在知道的很多电影语言,大都在无声电影时期就已经建立了,今天的很多电影创作也仍在不断从中汲取灵感。

来自中国电影资料馆的研究员

李迅

,将会为我们深度揭秘

无声电影时期

这个伟大的开端。

看懂了这场运动,那些“高深莫测”的艺术片,对你来说都不会再是难事了。

1920年代发生于欧洲的这场运动,汇聚的全是精英级别的艺术家。你听说过的现代派的艺术家们,诸如超现实主义、抽象派、表现主义等等,都将目光投注到电影上,开始尽己所能地探讨、挖掘电影视觉表现的潜⼒。

与此同时,苏联的蒙太奇学派发现,镜头与镜头之间的组接才是决定画面意义的关键因素,《战舰波将金号》的“敖德萨阶梯”段落由此成为蒙太奇剪辑的教科书。

在这一讲,北京大学艺术学院教授

李洋(大旗虎皮)

,将为我们讲解

欧洲先锋派和苏联蒙太奇学派

,介绍这些艺术家探索电影语言的一系列大胆实验。

相比其他艺术形式,电影的创作可谓是最昂贵的,因此电影的兴盛依赖从生产到消费整个产业链条的支持。

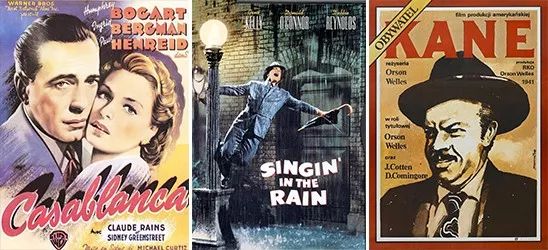

1930年代,进入好莱坞大片厂的黄金时期,八大制片厂几乎垄断了整个电影业。在这一时期,制片人一手遮天,电影明星们风光无两,声音的引入让电影的呈现有了更多可能。

《卡萨布兰卡》|《雨中曲》|《公民凯恩》

《卡萨布兰卡》|《雨中曲》|《公民凯恩》

这一讲,北京电影学院教授

郝建

将带我们走近

经典好莱坞时期

,为我们剖析爱情片、歌舞片、西部片、强盗片等经典类型片吸引人的秘密,以及其中不可错过的经典之作。

1924年,一位英国青年前往美国求学,求学期间他开始研究媒介对于大众的教育作用。他认为,好莱坞故事片缺乏对当下社会的严肃思考,而苏联电影则力图在思想上影响观众。在《太阳报》发表的影评中,他第一次在英语世界使用了“纪录片”这个词,并将其定义为“对现实世界的创造性解释”。这位青年后来成为英国纪录电影运动的领军人约翰·格里尔逊。

在这一讲,清华大学新闻与传播学院副教授

梁君健

,将为我们讲述这场对纪录片产生巨大影响的

英国纪录电影运动

。

1942年到1960年,世界电影舞台上出现了一道独特的风景——意大利新现实主义带着“把摄影机扛到大街上”的美学口号出场,虽然电影作品数量不多,票房惨败,这场运动却对世界电影影响深远,建立了自己独特的电影美学。

《偷自行车的人》|《罗马,不设防的城市》|《战火》

意大利新现实主义的“现实”还是一个特别宏大的概念,它既是真实生活,也是我们的内心情感和思想的外化。这一讲中,北京电影学院文学系教授

潘若简

将为我们讲述,在意大利新现实主义中,何为电影创作的“新”,何为更广阔意义上的“现实”。