本文为

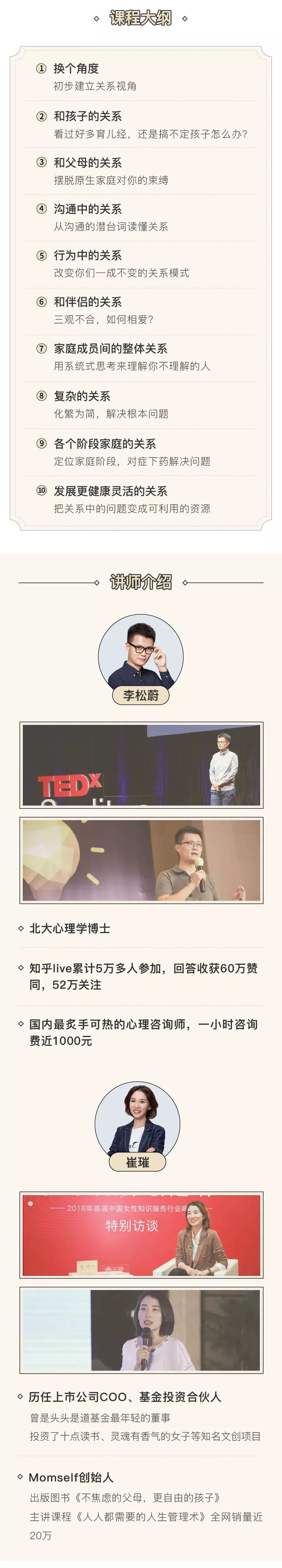

李松蔚+崔璀课程《洞悉相处之道》

宣传稿

多

少

次,你以为没有办法的时候,其实也有办法。

——李松蔚

有时候,您可能隐约的感到,

我们生活中的烦恼,大部分都和其他人有关?

你喜欢的人,尽管你为他做了能做的一切,却还是不喜欢你;

你讨厌的人,却变成了你的老板,你的客户,你的合作伙伴,甚至你的姻亲,你只能默默吐槽,却不能摆脱每一天的水深火热;

你的孩子并不像你期望的那么热爱学习,你却拿他毫无办法;

你的邻居蛮不讲理,总是因为各种小事扯皮;

你想做一番事业,却被同事拖后腿;

你想从伴侣那里得到支持,结果发现他才是最不给力的那一个……

从古到今,无论是哲学也好,宗教也好,方术也好,还是现代的心理学也好,人们一直都在追求某种方法,某种智慧,帮助每个人处理这些难题:

为什么这个人是这样?

这个人怎么可以是这样?

?

怎么样才能让这个人不这样?

??

这些问题困扰了我们几千年,直到有了心理学……

也还是没有办法

。

「

这个人,他就是这样

。」

这是最无可撼动的事实。

人际关系是一个双方的游戏,而不是你的单人舞。

我们总想通过自己的努力,解决人际难题,我们总觉得可以提高自己的技巧或「能力」。

可惜,大部分人理解的「能力」,并不适用于人际关系。

他们对「能力」的想象是(它可能有很多别的名字:

权力、领导力、掌控力、摄受力、说服力、人格魅力、气场、高情商):

一个人通过自己单方面的修行,把每一段人际关系纳入掌控,把活生生的人,变成可操纵的对象。

-

想要按自己的意志调教伴侣的人想做这件事。

-

试图用科学育儿方法开发孩子潜能的父母想做这件事。

-

研究如何写出爆款文章的自媒体想做这件事。

-

教授人人都可以发财的课程也想做这件事。

然而,当一个人满怀这种期待的时候,他往往会无视对方的特异性,便难以看清这一事实:

任何一个互动,都没有人可以单方面做主。

每个人做的每件事,都只是从自己的角度,发起一种对关系的定义,然后等待对方的回应。

换句话说:

「

对方不按我的套路来,我没有办法

。」

但不是真的没办法,办法其实有。

——只是对于这时候的他们,还看不到。

我做了十年的心理咨询师。

在这十年的时间,帮助过不少人处理他们的关系难题,有处在学术前沿的高校教师,也有在商场叱咤风云的行业精英。

他们开始走进咨询室的时候,往往没有做好长期做咨询的准备。

他们只是碰到一个问题,随便问一问,就像前面说的情况,想要一个简便的建议或方法。

「我跟XXX相处有问题……你告诉我,我该怎么办?

」

但他们很少可以一次就得到答案。

短暂的僵持过后,他们渐渐意识到,问题并不是一两句话就可以解决的。

他们要花更多时间接受咨询,几个月,甚至几年,慢慢静下心来,从一个问题说开,说到他们本人,他们的认知模式和早期经历。

事实是,他们来做心理咨询之前,他们早已尝试过各种各样的「建议或方法」了……之所以一直没找到,因为

他们需要的,是整个人的心智升级

。

就好像我们想改善手机的功能,总以为只要装一个新的App就好,到处找这样的App却找不到……但或许那个功能,必须升级整个操作系统。

甚至于,或许我们在硬件上需要从一部「手机」升级成一台电脑或是服务器。

这个升级的本质是怎样的呢?

它需要经历一段非常痛苦,非常艰辛的领悟。

就像一道必须迈过的坎,才能踏入一个崭新的世界。

这道坎说来也简单,就是前面那句话——

对方不按我的套路来,我没有办法

。

这句话,看上去是一句废话。

而且很好理解。

你会说:

「这一点,我早接受了啊!

」

但是不同的人,对「接受」的理解是不同的。

我有一些来访者,一开始完全不明白这句话有什么意义。

有一次,一个人疾言厉色地对我说:

「你以为这句话我不懂吗!

但我干嘛要接受别人可以不按我的套路?

那我岂不是什么都做不了,别人说什么就是什么,我就只能任人宰割,听天由命了是吗?

」

那时候他很痛苦。

他认为是命中注定的另一半,那段时间跟他提出了分手。

他只想找个地方放声大哭一场,不知道自己真正要「接受」的是什么。

他以为接受了,就再也没有任何机会了

。

但是,恰恰相反。

每一个下棋的高手,都要接受:

在公平的棋局里,没有必胜的走法或套路。

这并不等于他们只能任人宰割。

接受这一点,

才是他们走上高手之路的起点

。

他们会开始琢磨棋局真正的法则。

在人际关系中,也有两条最重要的法则——

一条是,

你永远只能看到别人怎么做,看不到别人怎么想

。

这个道理不用讲。

人心隔肚皮,人家不说,我当然不知道人家是怎么想的,想知道的话就只能去问。

——但是且慢!

你问了,就能知道吗?

要知道,别人说出了他的想法,你仍然不能确定他说的是不是真话,除非你「相信」他说的是真话。

所以表面上我们了解到的「想法」,事实上只是我们的「信念」。

比如,在地铁里被人踩了一脚,你要不要生气?

我想大多数人的答案都是,这取决于对方是否故意。

但我们并不知道对方是不是真的故意。

你会听到解释:

「我不是故意的。

」问题是,有时候你信,有时候你不信。

你最终生气与否,并不取决于他怎么说,而取决于你内心的判断。

根据这个法则,你在人际关系中,「接收」到的一切来自他人的想法、态度,和情感,都离不开你内心世界的加工。

你看到的东西,

往往是你授权看到的东西

。

这个法则指出了我们是如何把关系,变成了「我们想要的关系」。

而关系中的

另一条法则

提醒我们:

关系,又不仅仅是「我们想要的关系」。

这条法则

是:

你为一段关系设立的规则,别人永远可以不遵守。

我们对于自己每一个伙伴是什么样的人,会做怎样的事,常常是有想象的。

这种想象其实是我们单方面设立的规则。

它很管用,大大提高了我们与别人交往的效率。

然而,不管这些规则在大多数时候有多精准,我们必须意识到,它只是我们单方面的期待,有时候甚至是幻想。

——你只要听到生活中有人说:

「啊?

这个人怎么可以做出这种事?

凭什么!

」那就是幻想破裂的声音。

一个人对自己的规则越有自信,在现实的关系中就有越多盲区。

有一次我和几个朋友路过某大学的宿舍楼,看到楼下的空地上,按照房间号划分了自行车的停车位,还有通知:

「请自觉按照房号区域停车!

」但其实自行车停得乱糟糟的。

我跟朋友说:

「你看这个通知,自以为说了别人就会听,谁会听啊?

」

朋友说:

「那有什么办法呢?

」

我说:

「如果是我,这个通知就会这么写:

各房间有权将自己房号区域内的自行车据为己有

。

有了这么一句,看到的人就不敢乱停车了……」

抛开不厚道这一点不谈,我的做法一定比原来的做法更有效。

这不是因为我有什么管理经验,而是因为我心里有这根弦:

「请按规定停车」是管理者单方面的规则,他认为应该如此,其他人未必会遵守。

只要这根弦绷着,我考虑问题的时候就必须多转几个弯。

所以想出来的主意,自然会更管用一些。

这条法则的推论就是,

你也可以打破规则,不必去遵守别人对你的「预期」

。

你无须要求自己按别人期待的反应方式去反应

。

这种做法,有时候可以带来意想不到的自由,当然也需要承担相应代价。

每一种行为,都会带来相应的后果。

你怎么做,是你的选择;

别人以怎样的反馈回应于你,则是你的风险。

在心理咨询中,我做的很大一部分工作,就是帮人掌握这两条法则。

等于是让人拥有一套更高级的心智系统。

刚开始的时候,这个系统没有表现出明显的好处。

越到后来,好处就越大。

最大的一点,这个系统在某种意义上,为人们提供了一个选择权——

你可以试一下不一样的自己

。

在人际关系中,我们都受到了太多规则的限制。

通常我们看不见这一点,是因为「我们」本身也局限在这个规则之内。

而拥有这套新的心智系统,可以帮助我们看清「规则」本身的形状,也就意味着,可以试着挑战这些规则。

这样的人不是说不会遇到关系难题。

但是他们不自恋,不会想当然地认为,世界就必须按自己的想象来运行。

他们看关系中的互动是双向的。

自己不是控制的一方,但也不是被控制的一方。

他们能看到自己是如何授权于人。

这套系统,可以给人一双不同的眼睛

。

因为有这双眼睛,在同一件事当中,他们可以看到不同的可能。

当常人抱怨问题出在别人身上,自己无力改变的时候,意识到这些法则的人,或许就在这时发现了自己的行动空间。

他们不对别人报以过高的期望,当然也就不至于失望。

他们灵活地运用自己,既可以按原来的规则,也可以做得不一样。

之前说到的那个觉悟:

「

这个人,他就是这样

。」

对这套系统来说,还是一样。

但它可以加上后半句:

「

而我要用不一样的方式,去和他相处

。」

这——就是关系问题的最终答案。

答案并不重要。

重要的是寻找答案的过程,也就是系统升级的过程。

在我的经验中,这个过程并不容易。

它不是学习一个外来的东西,而是去重组一套已有的东西。

一方面花的时间长(当然了,费用也高),另一方面,这个过程往往需要经历漫长的一段焦虑和困惑的时期。

已经知道的东西被打乱了,新的东西又没有建立起来。

做心理咨询的时候,会有一段时期,来访者特别不耐烦:

「怎么跟你咨询了好几回,我越来越糊涂了?

你直接告诉我怎么做不就完了吗

?

」

有时候,我心里也觉得挺抱歉的。

但我自己也经历过同样的过程。

我至今记得,在中德班学习系统家庭治疗的时候,有那么一段时间,觉得自己懂的东西越来越少,上课越来越困,想逃课。

老师说,这是大脑在抗拒这些东西输入。

人们天然喜欢确定的,条条框框的规则

:

「每个人必须如何如何」,

阻抗那些不确定的,多元视角的信息

:

「你是这么认为的,但他不是」,本能的反应就会想:

「对啊!

但那又怎么样!

该怎么办,你倒是给个建议啊!

」——我想逃课都算好的,还有很多学员直接退出了呢。

我和崔璀开的课《洞悉相处之道》,现在也逐渐进入这个时期。

不时地有人告诉我:

「简单问题讲复杂了」,「有点糊涂」,「为什么不能直接告诉大家该怎么做?

」

但他们不知道的是,这个现象恰恰让我感到很欣喜。

除了不断提升节目品质以外,我得说,

我特意保留了节目调性中最恼人的「不确定性」

。

我经历过太多次了,要熬过这一段,才会孵化成一个新的系统。

在这个课程中,李松蔚和崔璀传递给您的东西,是改变。

在心理学中,

最好的改变方式不是「教学」,而是「浸泡」

。

我们把关系里这点东西掰开了讲,掰得很细很碎,简单的问题还原到很复杂。

它并不强调你必须记住哪些知识点,仅仅是让你浸泡在这些思考碎片中。

除了听以外,我们也邀请你尽量表达,假如有一个容器的话,就可以把这些表达收集起来,增加浸泡的浓度。

——

我正在做的课程,就是这个容器。

如果您下定决心,确定想用这一年的时间有所成长。

那么,请你记住现在的样子。

然后做好准备,迎接一年后新的自己。

12个月,12个主题,共130节课程,用心理学理论+经典案例,帮你拨开陈年关系问题之上的层层迷雾,看到问题本质:

一个秘诀:

从单人视角,转变为

关系视角

理解你与

孩子的关系

理解你与父母及

原生家庭的关系

理解你与伴侣的

亲密关系

关系中的

语言模式

关系中的

行为模式

从系统的角度,

重新理解家庭

· 三角化和关系边界

· 家庭中的替罪羊

· 代际传递和进化

· 历史、文化,和家庭生命周期

· 发展更健康和灵活的关系

135次课程

特惠价

199元

扫码报名

▍Q&A

Q1课程购买后可以申请退款吗?

A:该课程为虚拟产品,课程一旦开课,不予退款。

Q2 课程可以听多久?

A:

报名后,可永久无限次重复学习。

Q3 报名后如何观看课程?

↙点击阅读原文报名李松蔚《洞悉相处之道》