提要:

中國古代的十二時辰,是一種均分全天時段且不隨季節變化的匀定時制。十二辰原指方位,在秦漢《日書》已經開始與時稱對應,用於占卜,但配伍的形式和性質都與後世的十二時辰不同,並非其源頭。十二時辰萌生於西漢式占和曆算中的“日加”十二辰,也稱“加時”。這在當時僅是一種理念性的時間系統,不符合日常習慣,也無法通過工具實際測度,因而未能迅速流行。直到梁武帝改革時制,將漏刻與加時結合成爲辰刻記時法,纔正式將十二辰作爲時間的名稱。這種新的記時法,被隋代官方曆法吸收,至唐代中葉以後逐漸用於制度規定和日常政務。不過,由於技術和習俗等方面的原因,十二時辰的匀定性質長期未能貫徹。簡言之,十二時辰的理念先於制度,制度先於實踐,直到技術條件成熟、生產生活方式發生革命性的變化,纔逐漸被社會廣泛接受和遵守。

說起中國的傳統記時法,人們往往首先想到“十二時辰”。本文想要說明,這種記時法大約萌芽於漢代,定型和制度化不會早於南朝後期,通行則在唐宋以後,比過去一般以爲的要晚。究其原因,有技術和需求兩方面:其一,嚴格意義上的十二時辰表示的是匀定時間,技術上難以精確測度;其二,匀定時間在以農業爲主的傳統社會並不是日常所需。

除了十二時辰,中國的傳統分段記時法主要有時稱和漏刻兩類。時稱記時法把太陽的視運動與自然現象和社會生活的節律結合起來,創造出平旦、日出、食時、日中、餔時、下市、日入、黃昏、人定、夜半、雞鳴等稱謂,直觀地指稱相應的時段。這種記時法在殷商時期就已出現

[

①

]

,直至近代仍普遍運用於日常生活中。漏刻記時法利用水鐘滴漏計量時間。《周官》中“挈壺氏”一職專掌漏刻,應是戰國時代實際制度的反映,只是具體方法還不得而知。秦代地方官府行用晝漏十一刻的制度

[

②

]

。西漢中期以後,大體施行晝夜百刻之制,直到明末歐洲天文學傳入,清初頒行《時憲曆》纔正式改爲晝夜

96

刻。

上述兩種記時法有一個共同點,都將白晝來臨的時刻作爲一日之始(日界),因而有季節性的變化,屬於非匀定時制。時稱記時法中的日出時,就是太陽升起的時候。從日出到日落之間的時長,每天都在變;各時稱代表的時段也隨著晝夜長短而伸縮,既不均匀也不恒定。漏刻記時法中,每一刻的時長相等,但百刻在晝夜間的分配卻隨日出早晚而變化。西漢制度,冬至晝漏

40

刻,夜漏

60

刻,約九天增減一刻,到夏至變爲晝漏

60

刻,夜漏

40

刻

[

③

]

。同爲“晝漏上一刻”,對應到現行的

24

小時制度中,一年間早晚相差兩個多小時。

十二時辰跟上述兩種記時法有本質的不同。它將一天等分爲十二個時段,從夜半子時開始,依次用十二辰表示。

辰的本義指天空中的方位

[

④

]

,而十二時辰則是觀察太陽在一天中的視運動,利用它的方位變化來測度時間。古人認爲太陽東升西落的運動是匀速的,故而

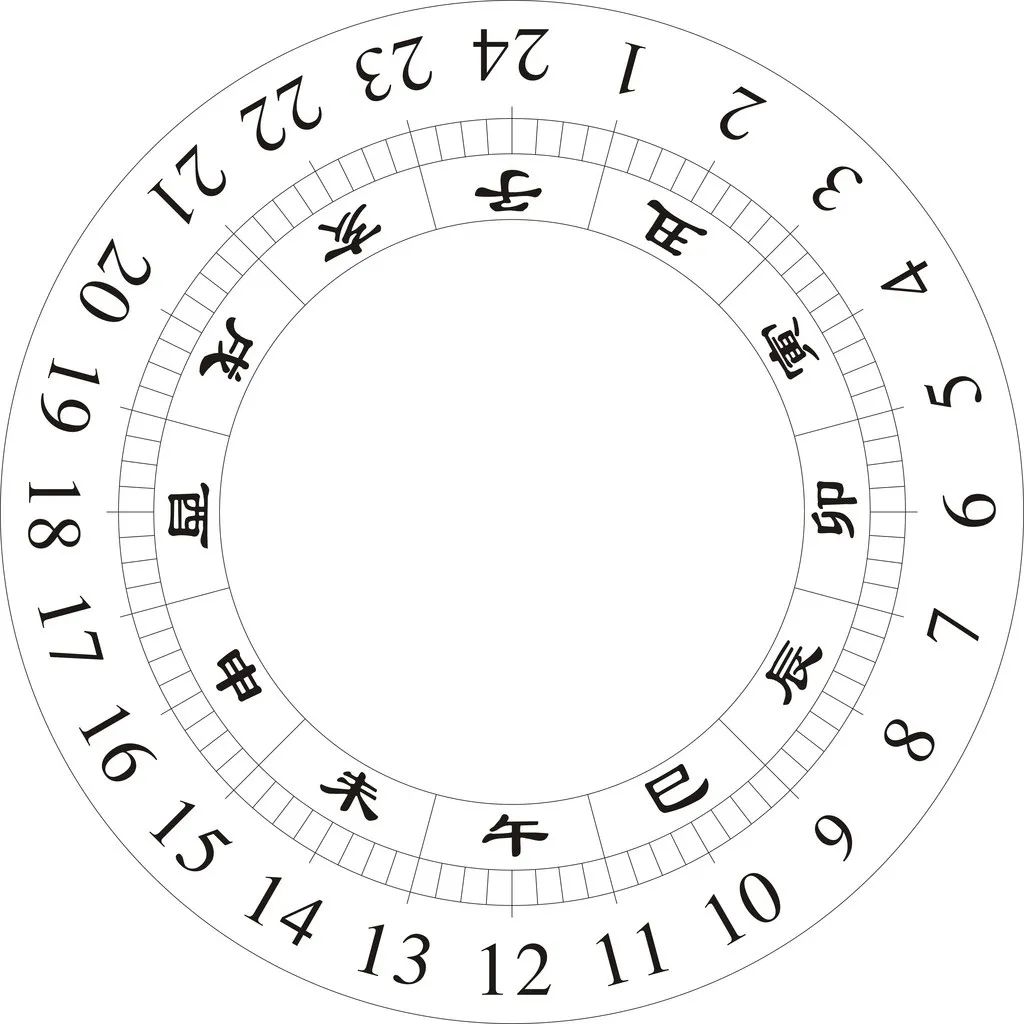

十二時辰的劃分與晝夜的季節性變化無關。時辰的長度均匀、恒定,可逐一對應於現代的

24

小時(圖一),是一種匀定時制。

非匀定時制有季節性變化,適應日出而作、日落而息的工作和生活習慣,在古代世界廣泛使用。匀定時制是現代人的常識,但對農業社會中的人來說卻既不自然也不便於日用。它是如何產生,又爲何能夠被官方採用,成爲中國古代最有代表性的時制之一呢?

“時制”一詞,嚴格來說應該理解爲分段記時的“制度”。作爲制度,不僅要有具體而相對固定的規則,還應有制定和維護者,帶有某種強制性。研究這種時制的確立,必須考察政治權力對時間秩序的干預,揭示其目的、方式和效果。本文嘗試梳理秦漢至唐宋時期的有關史料,旨在釐清十二時辰與時稱、漏刻兩種記時法的關係演變,探討十二時辰產生和制度化過程,並且觀察哪些因素在其中發揮了怎樣的影響。

一、秦及漢初日書中的時稱配辰

顧炎武《日知録》有“古無一日分爲十二時”條,談到十二時辰的起源問題。他認爲,古代凡言“時”,都是指春夏秋冬“四時”,而非將一天分爲若干時段。漢代天文曆法和式占中有“加時”之說,用十二辰記時,但此外的場合“若紀事之文,無用此者”

[

⑤

]

。顧炎武指出十二時產生在漢代以後,並將其產生與曆法的發展聯繫起來,現在看來深具卓識。但還應該指出,無論天文曆法中的“加時”抑或數術占卜中的時稱配十二辰,跟後來的十二時辰都還不是一回事。

《論衡

·譋時》

中有一條重要材料,說明十二辰與時稱早在東漢已經相配

:

一日之中,分爲十二時,平旦寅,日出卯也。

漢代以平旦爲一晝夜之始,接著是日出,因此王充舉此二時爲例,說明十二時稱與十二辰的對應關係。學者結合西晉時期杜預注《左傳》昭公五年條之文,補出了如下的序列:

平旦寅,日出卯,食時辰,隅中巳,日中午,日昳未,晡時申,日入酉,黃昏戌,人定亥,夜半子,雞鳴丑。

這套十二時配十二辰的序列,跟唐、宋傳世和出土文獻中所見基本一致

[

⑥

]

。可以確定,十二時記時法在東漢已經流行,並且與十二辰形成了穩定的對應關係。

抄寫於秦始皇統一前後的睡虎地秦簡發現後,學者又將十二時辰的產生上溯到戰國晚期。于豪亮首先復原了睡虎地秦簡《日書》乙種中一條有關十二辰與時稱對應的簡文:

〼

寅日出卯食時辰莫食巳日中午㮂未下市申舂日酉牛羊入戌黃昏亥人定

〼

【

156

】

竹簡頭端和末端均殘斷,于先生參照《論衡》及《左傳》杜注將之復原爲:

雞鳴丑,平旦寅,日出卯,食時辰,莫(暮)食巳,日中午,㮂未,下市申,舂日酉,牛羊入戌,黃昏亥,人定子。

他認爲這是關於十二時以及十二辰表示十二時的最早記載

[

⑦

]

。這一復原至今仍被學界普遍接受。

[

⑧

]

仔細推敲,于先生的復原及推論有两个前提,一是《日書》中十二辰與時稱的對應關係與後世的十二時辰相同,二是《日書》簡文記載的是一種記時之法。這兩點其實都有疑問。

先說第一點。

2006

年公佈的湖北隨州孔家坡漢簡《日書》(大約抄寫於西漢景帝時期)中也發現了一套時稱與十二辰的對應系統,見於簡

352

至

364[

⑨

]

,下面舉前三簡爲例:

子有疾,四日小汗(閒),七日大汗(閒),其祟天土。甲子雞鳴有疾,青色,死。【

352

①】

丑有疾,三日小汗(閒),九日大汗(閒),其祟三土君。乙丑平旦有疾,青色,死。【

353

①】

寅有疾,四日小汗(閒),五日大汗(閒),祟北君冣主。丙寅日出有疾,赤色,死。【

354

①】

這一章的內容,一是以日名十二辰占測某天“有疾”的痊愈時間和病因,二是占測某天某一時段“有疾”並呈現某色者將死亡。整理者擬題爲“死”,僅能涵蓋後一部分內容,不如稱爲《有疾》篇。篇中的十二辰不是指一天中的時段,但顯然與時稱形成了對應關係,分別是:子─雞鳴,丑─平旦,寅─日出,卯─蚤(早)食,辰─莫(暮)食,午─日失(昳),未─□市,申─莫(暮)市,戌─黃昏,亥─人鄭(定)。“巳有疾”條未見時稱,整理者懷疑脫“日中”二字;“酉有疾”條殘缺,整理者認爲可以補“牛羊入”時稱。按照這樣的復原,兩種《日書》中十二辰與時稱的對應關係實有一辰之差。

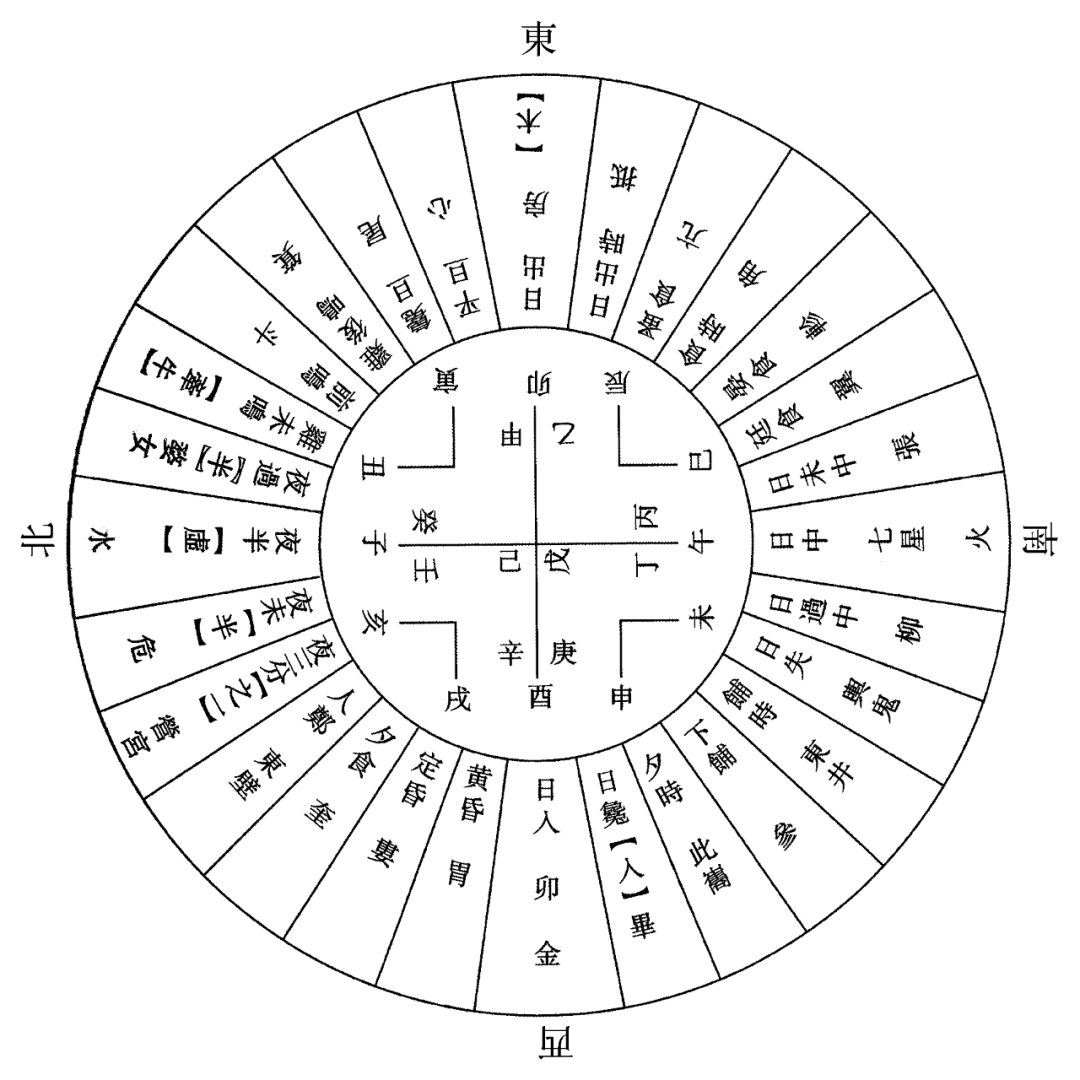

圖二:睡虎地秦簡《日書》

假如秦簡《日書》的時稱、十二辰對應關係與後世通行之法一致,而孔家坡漢簡《日書》則獨異,那會很讓人費解。好在這只是一個錯覺。產生這個錯覺,是由於過去對睡虎地《日書》的復原有誤。利用新出《秦簡牘合集》提供的原照片(圖二右)和新摄取紅外線影像(圖二左)

[

⑩

]

,將寫有時稱與十二辰的睡虎地《日書》乙種

156

簡,與相鄰的

157

簡在中間編痕位置對齊,可以發現簡

157

中與簡

156

“寅”字位置對應的“聞”字上還有“子以東吉北得西”共七個字,則簡

156

頭端殘缺部分大約也應容納六至七字。過去的復原方案僅在“寅”字上補出五字,而在末端的“定”後加補“子”字。現在,參考孔家坡《日書》,可以提出一個“寅”上補六字的新方案,從字體大小和間距上看更爲合理。根據這個新方案,睡虎地秦簡《日書》的時稱與十二辰的配對關係跟孔家坡《日書》屬於同一系統,而與後世的十二時辰不同(見表一)。

表一:時稱十二辰對應表

在性質上,《日書》中的時稱與十二辰配伍也不同於十二時辰

[11]

。十二時辰將一天十二等分,每一辰都表示太陽所在的方位。日中和夜半是晝夜的中點,太陽分別位於正南午位和正北子位,子午線兩側即日中到夜半和夜半到日中的時間應該等長。上述《日書》中配十二辰的時稱卻顯然沒有均匀分佈在一天之中,所對應之辰與當時太陽所在的方位也不符合,“日中”對應的“巳”在南偏東,而“夜半”甚至沒有出現。原因在於,《日書》中的十二時稱配辰不是以辰記時,而是爲了將一天中的各個時段(不一定是全部時段)與十二辰建立對應關係,以十二辰爲媒介來占測吉凶。

《日書》占測吉凶,利用的基本要素是日、辰、星。日指日名,用甲乙丙丁等十“天干”表示;辰指方位,用子丑寅卯等十二“地支”表示;星則是指斗、牛、女、虛等二十八宿。用於占測的已知條件,年、月、日期、季節、時刻、方位、顏色、男女、主客等等,一般都要轉換到日、辰、星系統中纔能對應吉凶。雞鳴、平旦、日出等時稱本身沒有吉凶屬性,也要納入干支系統纔能用於占測。

[12]

因此,睡虎地秦簡《日書》時稱配辰,更可能是按照十二辰的次序,以“子”開頭。這是我們主張新復原方案的另外一個理由。

爲了占卜,時稱不僅可以配辰,還可以配日、配星。孔家坡《日書》中緊接著《有疾》的一章,整理者擬名爲《日時》:

〼

食到隅中丁,日中戊,日失(昳)己,日失(昳)到夕時庚,夕時到日入辛,日入到人鄭(定)〔壬〕,人鄭(定)【

365

】到夜半癸。【

366

】

此章的時稱與《有疾》稍有出入,不能確定一天分爲幾個時段

[13]

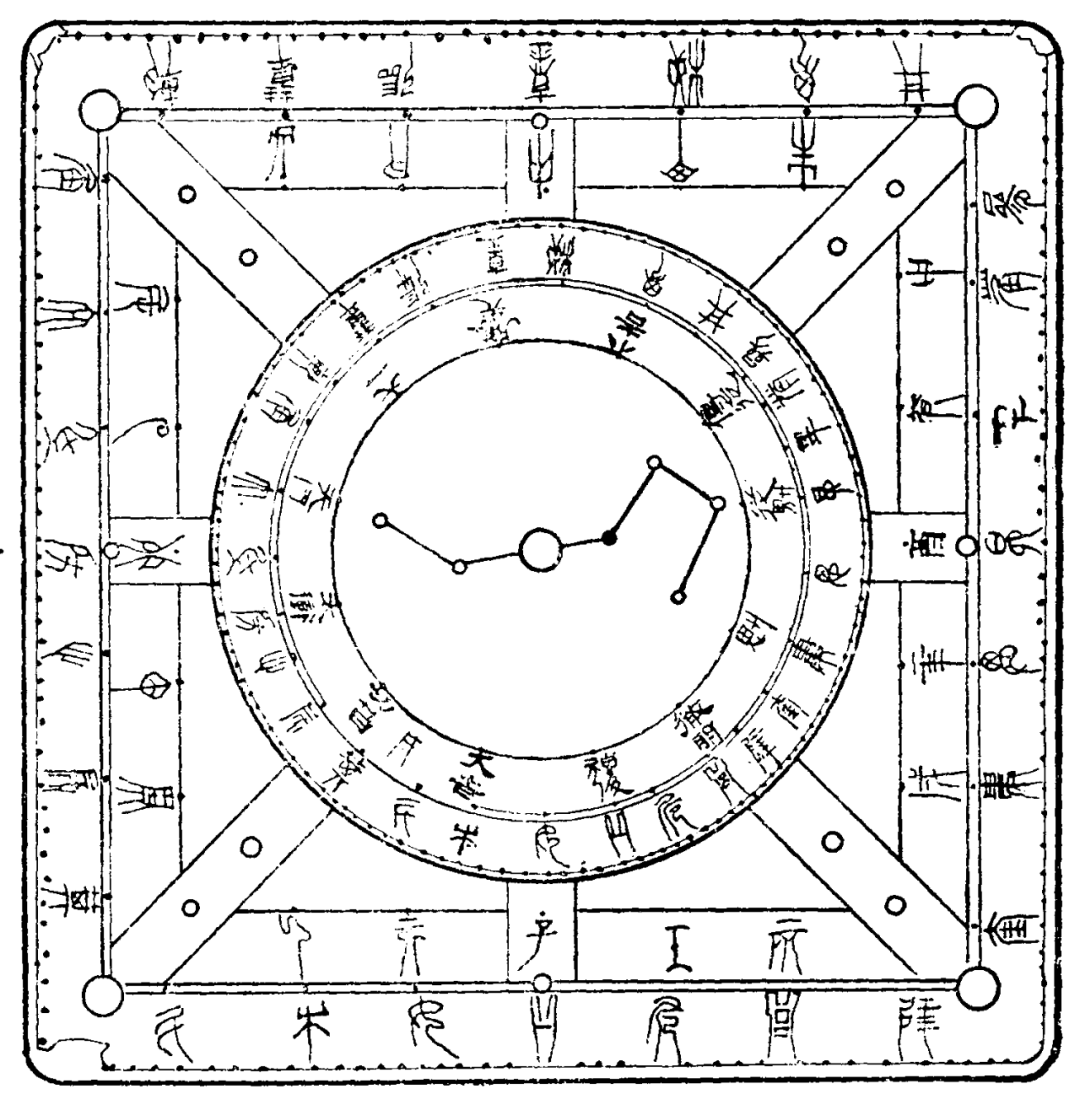

。時稱所配的是日(天干)而不是辰(地支),與十二時辰沒有關係。時代更早的周家臺秦簡《日書》中有一章自題名《

𣪠

(擊)行》,俗稱《二十八宿占》,以北斗所指的星宿占測各類重要事項的吉凶成敗。所配的圖式以二十八個時稱對應二十八宿(圖三)

[14]

,是利用北斗斗柄所指方向的周年和周日視運動,確定某一月份內一天中各時段對應的斗柄指向,用以占測吉凶

[15]

。《

𣪠

(擊)行》的二十八時稱中有一些不太常用,幾乎不見於其他文獻,如毚旦、日出時、廷食、日毚入、定昏、夜三分一等,可能是爲了配合二十八宿之數而生造的

[16]

,不能據以認爲當時通行二十八時記時法

[17]

。

圖三:周家臺秦簡《日書》《

𣪠

(擊)行》圖

孔家坡《日書》中還有一章《擊》,原理與《

𣪠

(擊)行》相同,只不過《擊》將周天分爲十二,以斗擊(北斗指嚮)十二辰爲占。《擊》中的十二個時稱是平旦、日出、食時、日中

[18]

、日失(昳)、日入、昏、夕、人鄭(定)、夜半、夜過半、雞鳴,與後世通行的十二時時稱不同,且日出、日入之間的時長偏短,不是等分的十二時時稱系統。更關鍵的是,這十二時稱所配的是斗擊之辰,時稱與十二辰的對應關係隨著月份輪轉推移,並不固定。這樣的十二辰當然不能用於記時,跟後世的十二時辰不是一回事。

以上討論了秦及漢初日書中的時稱配十二辰,說明其中的十二辰只是將時稱運用於占卜的媒介,不用於記時,與後世的十二時辰沒有直接的關係。不過,十二時辰的產生很可能還是跟與《擊》、《擊行》這類式占有關。只要把“斗擊”變成“日加”,將十二辰與一天之內太陽的視運動方位聯繫起來,就可以產生出時辰的雛形——“加時”。

二、漢代式占和曆算中的“加時”

陳夢家考證,“加時”在傳世文獻中最早見於西漢後期的元、成時代,是占家所用

[19]

。這些占家所用的方法是式占,即用特定的圖式或式盤(圖四)等工具模仿天體運行,藉助日、辰、星系統,將所要占測的年、月、日、時、方位與神煞對應,以判斷吉凶。上述周家臺《日書》中的

《

𣪠

(擊)行》,就是一種以二十八宿系統爲主的式占。

圖四:甘肅磨嘴子漢墓出土式盤

在式占中,除了“運於中央”的北斗,太陽所在的方位也很重要。褚少孫在《史記

·

龜策列傳》末尾補宋元王得神龜事,提到衛平運用式占時“仰天而視月之光,觀斗所指,定日處鄉”,即便在夜間也要確定太陽所在的方位。此事出於僞託,但可以反映漢代的式占方法。史籍中利用太陽方位進行式占的最早實例,來自西漢占家翼奉。

《漢書·翼奉傳》載,元帝初翼奉上封事云:

乃正月癸未日加申,有暴風從西南來。未主奸邪,申主貪狼。

預示“奸邪”的“未”是干支紀日法中當天的“支”,預示“貪狼”的“申”則是“日加”,也就是暴風來時太陽所在的方位,指西南方。“日加申”又被翼奉稱爲“時”,他說:“平昌侯比三來見臣,皆以正辰加邪時。”這裏的“辰”指日期干支中的支

[20]

,“時”則是指一天中的時段,用太陽所處的十二辰方位表示。

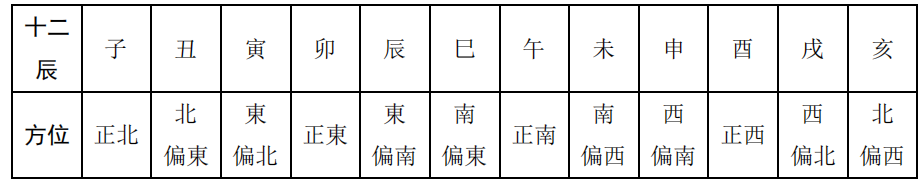

太陽所處,古人稱“日所加”。日所加之辰表示時段,稱爲“加時”,又有“加時在某辰”、“日加某辰”、“時加某辰”,“時日加某辰”,“日加某辰時”等說法。在所有這些場合,辰都代表方位(參看表二),而不是表示時間的詞。

[21]

“日加某辰”,即太陽居於某一方位,整個短語纔構成一天中某個時段的標誌。

表二:十二辰與方位對應表

辰有十二,故定一天中太陽的方位爲十二處,依據方位可分爲十二個時段。這種十二分法見於西漢的曆法。《漢書·律曆志》載劉歆《三統曆》有“推諸加時”法:

以十二乘小餘爲實,各盈分母爲法,數起於子,算外則所加辰也。

這裏的小餘是日之餘分。以十二乘小餘,然後除以分母,說明一天分爲十二等分。“數起於子”,意味著太陽在每天的第一個時段中所加之辰爲“子”。“算外則所加辰也”,指由“子”開始,依照十二辰順序計數,數完除得的整數後再前進一辰,就是天象發生時的日加之辰

[22]

。這種加時推算法或許能上溯到漢武帝時

[23]

,更早的情況尚難推測,但可以確知此後的東漢《四分曆》及魏晉南北朝時期的曆法都有沿用。

曆法中所用的十二加時等分一天的時間,每個時段長度相等,且不受季節變化影響,與晝夜長短無關,因而屬於匀定記時法。在理念層面,曆法中的日加十二辰與後來的時辰已經非常接近,從日加某辰之時變換到某辰時是很自然的

[24]

。但加時與時辰之間還存在兩個根本的差別,一是十二加時的匀定性僅存在於曆法的理論表述中而無法付諸實踐,二是加時中的辰仍然是方位詞而非時段的名稱。

先談第一點。受限於當時的技術手段,曆法理念中十二時的匀定性,難以落實在時間計量中。漢代人想象一天可以根據太陽方位十二等分,但由於地球的自轉軸垂直於赤道面,必須使日影所在平面平行於赤道面,纔能觀測到太陽的匀速運動,測得相等的十二時。能實現這一點的赤道式日晷在秦漢時代還不存在。

[25]

三國吳人趙君卿注釋天文曆算名著《周髀算經》

[26]

,談到如何通過日影測量日出日入方位,說“分十二辰於地所圓之周”

[27]

,可知是以地面爲測影平面。趙君卿的說法應可反映當時人的知識和技術水平。

圖五:

北京古觀象台的清代赤道式日晷晷面(陳侃理攝)

這裏可以舉出一個更晚時代的旁證。隋文帝開皇十四年(

594

),袁充試圖用日晷測定日加十二辰的實際時長。他的本意是要通過日影來校準漏刻,但實際結果卻是各辰的時長不同,並且隨節氣變化。《隋書·天文志》漏刻條載:

充以短影平儀,均布十二辰,立表,隨日影所指辰刻,以驗漏水之節。十二辰刻,互有多少,時正前後,刻亦不同。

《隋志》列出了袁充所測二至二分節氣日加各辰對應的漏刻數,如表三所示。從中可以看出,袁充所測得的日加十二辰時長差別很大。原因在於,他所用“短影平儀”的測影平面不平行於赤道而平行於地面,在其上平均分佈十二辰,日影經過每一辰的時間當然不可能等長

[28]

。袁充的做法與目標可謂南轅北轍。《隋志》的作者李淳風是當時著名的天文曆法專家,他記述袁充之法後說:“袁充素不曉渾天黃道去極之數,苟役私智,變改舊章,其於施用,未爲精密。”這個批評一方面表明當時的一流學者主張十二時應該等長,一方面也說明他們還沒有找到測出太陽在十二辰間匀速運動的辦法。否則,袁充不必別出心裁地改變舊法,李淳風也不會僅僅指責袁充的測量不夠“精密”。

表三:袁充所測二至二分辰刻數

資料來源:《隋書·天文志中》漏刻條

隋及唐初尚且如此,漢代的技術不會太過超前。《續漢書·律曆志中》載永元十四年十一月甲寅詔書,改以晷影校定漏刻,其中說:

漏所以節時分,定昏明。昏明長短,起於日去極遠近。日道周圜,不可以計率分,當據儀度,下參晷景。今官漏以計率分昏明,九日增減一刻,違失其實。……以晷景爲刻,少所違失,密近有驗。

過去學者多以爲這是用日晷儀器校準漏刻誤差

[29]

,細讀原文,可知是誤解。這裏說參考晷影,目的在於定昏明的長短,也就是晝漏、夜漏的刻數。具體方法是用正午日影長度與渾儀測定的太陽所在宿度相參校,以估計太陽去極遠近及相應的晝夜長短變化

[30]

。《律曆志》前文引太史令舒等言“漏刻以日長短爲數,率日南北二度四分而增減一刻”

[31]

,可知永元新法規定,去極度數每移動

2.4

度,晝夜長短就要增減一刻。這就是所謂的“以晷景爲刻”。此處的“晷景(影)”取兩漢常用之義,指圭表影子的長度,與一天中日影的角度變化無關。退一步說,即便當時有測量日影在地面角度的方法,所得結果也會跟袁充一樣,充其量只能大致估測太陽的方位,而無法測得等長的日加十二辰

[32]

,更談不上校準漏刻。

由於缺少測量工具,等長的一日十二分只存在於曆法的理論運算中,無法在現實中用作時間的尺度。占者得出加時所在辰,主要還是依賴目測和估算。上引《史記·龜策列傳》褚少孫所補故事中,占家衛平“定日處鄉”的方法是“視月之光,觀斗所指”,工具是“規矩爲輔,副以權衡”。顯然,他並沒有直接精確測量太陽位置的辦法。《漢書·五行志中之下》載哀帝建平二年四月乙亥朔,策拜丞相、御史大夫,忽然聽到“有大聲如鍾鳴”。當時,通曉數術的黃門侍郞李尋回答哀帝說:“今以四月,日加辰、巳有異,是爲中焉。”所謂“日加辰、巳”顯然出於估測。若有儀器測定,則辰是辰,巳是巳,不容有此誤差

[33]

。

估算日加十二辰,最簡便的辦法就是將之跟當時通行的時稱記時聯繫起來,從時稱換算出加時。如此得出的加時,當然與時稱記時一樣,表示非匀定時間。《說文》釋“申”字,以餔時對應日加申時,云“吏臣餔時聽事,申旦政也”,意思是餔時引“申”延續旦時的政務。許慎雖以此附會“申”義,但指稱時段皆用時稱記時。東漢趙曄所撰《吳越春秋》中有三條式占占例

[34]

,都用時稱記時。《夫差內傳第五》伍子胥謂吳王夫差曰“今年七月辛亥平旦,大王以首事”,《勾踐入臣外傳第七》范蠡謂越王勾踐曰“今年十二月戊寅之日,時加日出”,同卷伍子胥謂夫差曰“今年三月甲戌,時加雞鳴”

[35]

。後兩條用了術語“時加”,顯然受到日加十二辰的影響。其中第二條又云“時加卯而賊戊”,這是將“日出”轉換爲十二辰中的“卯”,用於占驗

[36]

。《

晉書·藝術·戴洋傳》載洋曰“十月丁亥夜半時得賊問,……加子時、十月,水王木相”,從夜半推出“加子”爲占,亦是其例。趙翼說“曆家記載已用十二支,而民俗猶以夜半、雞鳴等爲候也”

[37]

,以爲漢代占卜家率先用十二辰記時。實則並非如此。加時十二辰只是占卜所需的媒介,仍是占家通過“以夜半、雞鳴爲候”估算轉換得到的。只要把“日出”、“日入”對應於表示東、西方的卯、酉,“日中”和“夜半”對應於表示南、北方的午、子,就能排出在

《論衡》中所見的時稱與十二辰配伍。這種配伍法的形成當不晚於翼奉的時代,或許可以上溯到西漢中期。

東漢魏晉的“曆家”在記時方面,與“民俗”沒有本質區別。他們所用的加時

十二辰,是由日出、日入這樣的時稱

記時換算得出的,所表示的時間自然會隨著晝夜長短的季節性變化而變化,因而仍然是非匀定時間,不是匀定的十二時辰。

再來談第二點。兩漢魏晉加時中的十二辰,嚴格來說還是方位詞而非時段名。王充在《論衡·詰術》中说“加時者,端端之日加也”

[38]

,表明他理解的加時之辰是指太陽所在的位置。《續漢書·律曆志中》總結東漢太史官預測月相弦望的水平,說:“加時猶復先後天,遠則十餘度。”加時的誤差可以用黃道上的度數表示,正可說明“日加”的方位意義。前引

《論衡

·譋時》提到一日分爲十二時,“平旦寅,日出卯”,前人未加深究,以爲王充所說即十二時辰。然而細繹上下文,可知王充旨在諷刺當時人自相矛盾,一面迷信興土功要避開歲、月所“食”的辰位,一面又對日加十二辰不予避忌。他說:“日加十二辰不食,月建十二辰獨食,豈日加無神,月建獨有哉?”

[39]

文中“日加”與“月建”對文,均表方位,“

加”“建”都可訓爲“在”。

王充同樣是在數術範疇內談論十二時,所謂“寅”“卯”是太陽方位,“平旦”“日出”纔是“一日之中分爲十二時”的時稱。由於類似的觀念,杜預《左傳》昭公五年注中列舉十二時之名,仍用夜半、雞鳴等,而不用十二辰。在漢晉時期,日常行政和社會生活中佔據主流的記時法依舊是時稱記時。

辰時連稱的形式在漢晉時期見於天文、數術等語境,也偶爾出現在官私文書中

[40]

,到了南北朝時期似乎還明顯增多,頗似後世的時辰,但實際上都是“日加某辰之時”的簡稱

[41]

。“日加某辰時”、“日加某辰”,“時日加某辰”、“加時在某辰”等明確將十二辰作爲方位詞的表述仍占絕對多數。後人不解舊法,用十二時辰通行以後的習慣理解古書,容易發生誤會。《說文·食部》云:“餔,日加申时食也。”各本皆同,唯段玉裁注本據宋修《廣韻》、《類篇》和元代的《古今韻會舉要》所引《說文》,刪去“日加”二字,就是以今準古、失於武斷的例子。

[42]

由於辰能表示的方位僅有十二個,不能十分精密地表示日加,故而最晚在曹魏初期,天文曆法使用加時,還出現了附加方位詞或以八干、四維表示的例子。《晉書·律曆志中》載曹魏黃初年間課日月食驗曆:

三年正月丙寅朔加時申北日蝕。……三年十一月二十九日庚申加時西南維日蝕。……二年七月十五日癸未,日加壬,月加丙蝕。

“加時西南維”、“日加壬”這類表述,反映出以日加十二辰命名的十二加時體系在漢魏之際尚未完全穩定。後來,不晚於隋唐,曆算家又改用“乾”“坤”“艮”“巽”代替四維,四卦與八干、十二辰一起組成二十四時,沿用了很長時間

[43]

。

綜上所述,加時的起訖、時長,甚至分段數,在漢代以後至少到魏晉時期都處於模糊和不穩定的狀態,在實踐中並非匀定的十二時制,距離真正的十二時辰尚有一段距離。

不過,加時十二辰的產生,仍然是分段記時法發展中的關鍵性變化。由於加時要與平旦、日出等時稱對應,它反過來影響時稱記時法,使之擺脫秦漢時期那種名稱和數量都不固定的狀態,簡化爲明確的十二個

[44]

。王充所謂“一日之中分爲十二時”由此成爲通行的記時法。《左傳》昭公五年卜楚丘曰“日之數十,故有十時”,明云時數爲十,杜預注卻用十二時加以解釋和印證,正反映出十二時制的通行。至此,十二時辰已經在兩方面具備了雛形。一是以日加十二辰劃分和命名等長的時段,產生了匀定十二時辰的理念;二是以時稱表示的非匀定十二時制已經通行。在此基礎上,制定明確而合理的測度方法,使日加十二辰在實踐中能夠基本指示匀定的時間,同時弱化十二辰的方位意義,十二時辰就可以成立。但這不是通過日晷,而是藉由水鐘漏刻來實現的。

三、从“加時”到“辰刻”

機械鐘錶發明之前,最精確的絕對時間測度需要依靠水鐘漏刻。作爲時制的十二時辰,產生於日時加辰與漏刻的結合——“辰刻”。

關於漏刻已有不少專門研究

[45]

,但唐代以前的漏刻之法缺少系統資料,還有相當多的細節尚不清楚,而且產生了一些誤解,將後世通行的晝夜百刻之制推得過早。

[46]

從里耶秦簡牘所見記時法看,秦代地方官府還在使用一種晝漏固定爲十一刻的粗略漏制,可見當時晝夜百刻尚未通行或成爲官方制度

[47]

。漏刻運行需要專人看管,保持水流匀速在技術上頗有難度,而且以百刻劃分一天的精細度也超過了日常生活和一般行政所需;因此,直到漢代,漏刻記時的使用範圍仍很有限。《漢書·武五子傳》載昌邑王劉賀接到宣召進京的詔書後,“夜漏未盡一刻,以火發書,其日中,賀發,晡時至定陶”。說明昌邑王宮中用漏刻記時

[48]

,但出發時和途經定陶縣卻未用漏刻記時,或許定陶縣的驛站未設有漏刻計時設備,當時人也不覺得必須使用百刻記時。

西漢中期以後,漏刻的重要性上升,在宮廷和官府中成爲比時稱更正式的記時法,由中央制定和監督執行,具體辦法相對穩定。宣帝時曾制定漏法頒下,東漢光武帝又加重申,施行至和帝永元十四年(

102

)纔由霍融提出改革,制定新法,通過上計吏頒行郡國

[49]

。不少漢代的史料都說明當時宮中和太史等中央官署採用漏刻記時

[50]

,特別

《漢書

·

外戚

·

孝成趙皇后傳》載成帝“晝漏上十刻而崩”,以漏刻記録皇帝駕崩這樣重大的事件,表明漏刻已是最正式的記時方法。東漢的國家禮儀用漏刻規劃時間,也說明了這一點。其事詳見《後漢書

·

禮儀志》,這裏僅舉一例:

立春之日,夜漏未盡五刻,京師百官皆衣青衣,郡國縣道官下至斗食令史皆服青幘,立青幡,施土牛、耕人於門外,以示兆民。

《禮儀志》所載制度在當時未必完全執行,但制度設計以漏刻爲準,說明漏刻作爲時間秩序的標尺已經具備規範功能,可以說是東漢官方的標準時制

[51]

。

規劃禮儀使用漏刻的記載還有很多,而採用時稱或“日加”記時的則未曾見。

漢晉時期,漏刻與十二辰加時是兩套並行的系統,不能互相換算。這在曆法中表現地十分清楚。《續漢書

·

律曆志下》載東漢《四分曆》法有如下兩條:

推諸加時,以十二乘小餘,先減如法之半,得一時,其餘乃以法除之,所得筭之數從夜半子起,筭盡之外,則所加時也。

推諸上水漏刻,以百乘其小餘,滿其法得一刻。不滿法,什之,滿法得一分。積刻先減所入節氣夜漏之半,其餘爲晝上水之數。過晝漏去之,餘爲夜上水數。其刻不滿夜漏半者,乃減之,餘爲昨夜未盡。

前一條推加時,與《三統曆》大致相同。不同之處是《四分曆》的小餘乘以十二後,要“

先減如法之半,得一時”,實際上是起算時加了半時。原因是《四分曆》的一天不是始於子時之初,而是始於子時的中點,即後來十二時辰所謂的“子正”(相當於

24

小時制中的

0

時)。後一條推上水漏刻,不見於《三統曆》,應是《四分曆》所增。其法“以百乘其小餘”,可見是用晝夜百刻之制。所求得的刻數要減去當時夜漏總刻數的一半,方得天象發生時的晝漏上水刻數;所得如果超過晝漏總刻數,則已入夜,故減去晝漏刻數,得夜漏上水刻數。最後一句稱,若所得刻數不到夜漏的半數則算作昨夜漏未盡若干刻,可知此法中的一天不始於夜半,而是從晝漏上水開始的,以平旦爲日界。這是比照流行的時稱記時法,與推加時之法從夜半子時的中點起算截然不同。

漏刻利用水的匀速滴漏,是天然的匀定計時;但在實踐中,卻要依據日出日入的早晚,隨二十四節氣變換晝漏和夜漏的刻數,以適應非匀定時制。這個矛盾,恰好可以通過結合加時與漏刻,配合互補的方式來解決。

學者已經指出,加時十二辰與晝夜百刻的結合始於梁武帝時代

[52]

。

《隋書

·

天文志》載:

至天監六年,武帝以晝夜百刻分配十二辰,辰得八刻,仍有餘分,乃以晝夜爲九十六刻,一辰有全刻八焉。

天監六年(

507

)的改革,將晝夜刻數改爲

12

的整數倍

96

,意圖很明顯,就是要將漏刻與十二辰相配,整合進同一套時制。九十六刻之制沿用三十多年後,

大同十年(

544

),梁武帝又據緯書《尚書考靈曜》改用

108

刻,仍是

12

的整數倍。

梁武帝在天監年間對“禮樂制度,多所創革”

[53]

,作爲個人直接推動了時制改革。但重大的變革往往不是突發的,梁武帝的時制改革也有其端緒。

首先,將漏刻與其他記時法結合的趨勢已見於東漢。袁宏《後漢紀·孝獻皇帝紀》載:

〔初平〕四年春正月甲寅朔,日有蝕之。未晡八刻,太史令王立奏曰:“日晷過度,無有變色。”於是朝臣皆賀。帝密令尚書候焉,未晡一刻而蝕。

[54]

可見東漢末太史官已經將漏刻與時稱記時結合起來。《續漢書

·律曆志中》云,永元十四年所頒下的四十八箭“文多,故魁取二十四氣日所在,并黄道去極、晷景、漏刻、昏明中星刻于下”。此句或有脫譌,歷來難得確解,大意應是說四十八箭上所刻字數較多,書中不能全部收録,故僅表列黄道去極以下各項(今本《後漢書》附於《律曆志下》末尾)。我推測,四十八箭的原文還應包括時稱記時中各時包含的刻數,故前引《後漢紀》中纔會有距離晡時若干刻的記載。這是時稱記時與漏刻相配的例子。

其次,從漢代開始,天文曆算家已經在用漏刻測算日加卯、酉的時間。《周髀算經》介紹測量東西極的方法,需要在冬至的日加酉時和次日的日加卯時觀測。由於當時太陽在地平線以下,無法觀測日影,因而“皆以漏揆度之”。趙君卿注說明其具體方法是:“一日一夜百刻,從夜半至日中,從日中至夜半,無冬夏常各五十刻,中分之得二十五刻,加極卯酉之時。”

[55]

此處用漏刻測算的只有日加卯、酉,且兩者是時間點而非時段,跟梁武帝把漏刻平均分配到全部十二個時辰中不同。但這畢竟表明,將漏刻與加時相聯繫的做法在梁武帝以前早已出現。

再次,加時逐漸從專指“日加某辰之時”,變得具有表示一天中的時間段落的一般性意義。前文舉出過“時加日出”、“時加雞鳴”這樣的用法,“某辰時”的簡略用法也越來越常見。劉宋何承天所制的《元嘉曆》有一條“推合朔月食加時漏刻法”

[56]

,其法與上舉《四分曆》“推諸上水漏刻”相同,但已將漏刻所表示的時間說成是“加時”了。《宋書·律曆志下》載大明八年祖沖之論曆駁戴法興議“日有緩急”條,又有“加時在夜半後三十八刻”、“加時在夜半後三十一刻”之語,用漏刻數來表示“加時”,即是《元嘉曆》新說法的實際運用。這樣,“加時在某辰”原有的方位意義逐漸脫落,“辰”與其所表示時間的區別也模糊起來。《南齊書·天文志》、《五行志》中記載天象頻繁使用“某辰時”,反映出當時史官的習慣和時間概念。時制改革前夕的天監四年,朝廷討論祭祀前應該從何時開始準備犧牲。太常任昉認爲,當時所用《儀注》規定未明九刻呈牲,時間太晚,來不及準備,建議根據實際操作慣例提前至二更時。禮學家明山賓反對說:“謂

〔未明〕

九刻已疑太早,况二更非復祭旦。”他的依據是《禮記·祭義》規定將犧牲置入廟中,應該在祭祀當日

[57]

,未明九刻距離天亮還有一段時間,已經過早,如果提前至二更,那就更不是祭祀的當天了。明山賓秉持傳統觀念,以天明爲兩日的分界。梁武帝卻說:“夜半子時,即是晨始。宜取三更省牲,餘依《儀注》。”

[58]

他把日界定在夜半,認爲新的一天從子時開始,反映出十二辰加時和相關曆法理念的影響。

在上述背景下,梁武帝的時制改革就顯得水到渠成了。他以加時與漏刻相配,可能還受到佛教傳統的影響

[59]

,而僅從時間的計量與時間秩序的安排來看,也已經有充分的理由。漏刻制度晝夜百刻劃分過細,且晝漏、夜漏的刻數隨著節氣變化,用於規範日常行政和社會生活則多有不便。加時十二辰無論通過測量日影還是從時稱換算,都不能得到均匀而穩定的時段劃分,無法實現概念自身的設定,也會在運用於天文曆法時造成困難。如果將兩者結合起來,把晝夜漏刻平均分配到十二辰中,既能解決測定等長加時的問題,又能提供一套穩定且比“刻”更大的記時單位。

天監和大同年間的兩次漏制改革,都由官方主持編定了《漏刻經》

[60]

,其中應有漏刻與時辰的配套使用的具體方案。經過改革,辰與刻成爲同一套時間體系中的大小單位。在“某辰時若干刻”這樣的時刻表述形式裏,“辰”的方位意義以及“刻”附著在漏箭上的物理長度意義,都消融進統一的時間尺度之中。由此,十二辰正式成爲時間單位。十二時辰的制度化邁出了第一步,只是當時還不叫“時辰”,而是與漏刻合在一起,稱爲“辰刻”。

四、時辰制度的發展與運用

十二時辰的制度化,在梁武帝以後並沒有迅速展開。晝夜九十六刻和一百零八刻之制實施時間僅數十年,至陳文帝天嘉年間(

560~565

)即改回晝夜百刻,此後直至清初再未變更。現存史料中未見十二時辰在梁代的實踐中有何體現。梁代《儀注》均已亡佚,從《隋書·禮儀志》等史籍所記的梁代國家禮儀及相關討論看,當時仍以晝漏夜漏若干刻規劃時間,沒有用時辰的例子。國家禮儀以外用到時辰的情況也不見於史載。新的記時法對梁代的時間安排似乎影響不大,陳代多襲梁制,而在時間制度上則棄用

108

刻制。

十二時辰制度的下一個重要發展出現在隋代的曆法改革中。

開皇十七年(

597

),

張胄玄

測知春秋二分“日出卯三刻五十五分,入酉四刻二十五分”

[61]

,已用辰刻表示日出日入的時間。同年,朝廷頒行了他編定的曆法,其中應該包括上述時刻。後來,張胄玄任太史令,修改前曆,製作頒行

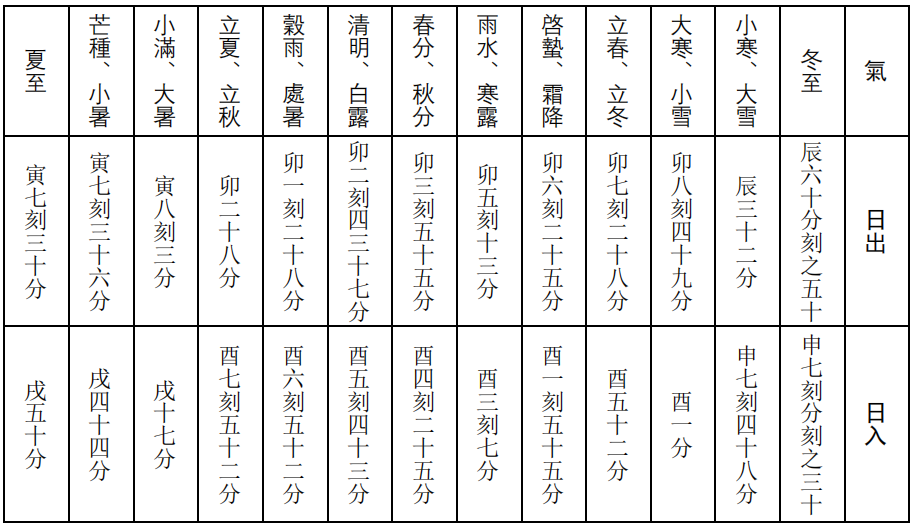

《大業曆》,給出二十四節氣日出日入辰刻表(見表四)。在這個辰刻系統中,一辰分爲八刻有餘,一刻包含六十分。辰、刻、分三者作爲時間單位可以互相換算,構成統一的記時體系。時辰與漏刻建立換算關係,顯然具有均匀的時長。與漏刻不同的是,時辰的命名和晝夜分配擺脫了季節性變化,反而成了測量日出日入早晚的標尺。

表四:《大業曆》二十四氣日出日入辰刻表

資料來源:《隋書·律曆志中》

在曆法上與張胄玄爭執不下的

劉焯,也在仁壽年間(

601~604

)

製作了一部新曆。其中有一條不見於此前的曆法,名爲“

求日出入辰刻”

[62]

:

十二除百刻,得辰刻數,爲法。半不見刻以半辰加之,爲日出實;又加日出見刻,爲日入實。如法而一,命子,算外即所在辰;不滿法,爲刻及分。

方法是先用晝夜刻數

100

除以辰數

12

,得到每一辰的刻數

作爲分母(法)。然後以日不見刻(夜漏加五刻),加上半辰的刻數

作爲分母(法)。然後以日不見刻(夜漏加五刻),加上半辰的刻數

,即得到日出辰刻的分子(實)。這個數據再加上日見刻(百刻減不見刻),即得到日入辰刻的分子。子母相除,所

得的整數部分加一,然後由子起數,求得

時辰;而所得的餘數即該時辰內的刻和分

[63]

。

,即得到日出辰刻的分子(實)。這個數據再加上日見刻(百刻減不見刻),即得到日入辰刻的分子。子母相除,所

得的整數部分加一,然後由子起數,求得

時辰;而所得的餘數即該時辰內的刻和分

[63]

。

兩位嚴重對立的天文學家一致使用辰刻記時,說明匀定的十二時辰記時法在曆法領域已經取得共識。雖然張、劉二人的日出日入辰刻數據有差異,也都未付諸施行,但辰刻記時的基本方法在曆法領域確立起來

[64]

,此後的曆法都繼承了这种方法。

十二時辰納入王朝頒布的曆法中,就被賦予一定的規範效力,進入了制度化的新階段。隋文帝在右武侯屬官中新設“司辰師”一職

[65]

,與“漏刻生”並列。將掌管計時報時稱作“司辰”,說明時辰已經進入國家的制度和政治生活。

那麼,十二時辰制度在隋代對行政事務和社會生活的規範作用如何呢?從現有史料來看,情況和梁代相似,影響不大。《隋書·天文志上》“漏刻”條:

大業初,耿詢作古欹器,以漏水注之,獻於煬帝。帝善之,因令與宇文愷依後魏道士李蘭所修道家上法稱漏制造稱水漏器,以充行從。又作候影分箭上水方器,置於東都乾陽殿前鼓下司辰。又作馬上漏刻,以從行辨時刻。

據此,隋煬帝出行隨從的時間測量儀是秤漏和馬上漏刻,在洛陽宮中管理時間的儀器是“候影分箭上水方器”,從名稱可知,也是漏刻。這些繁簡不等的漏刻器具多由专人發明製作,用於特定的場合,普及程度不會太高;它們測得的時間是否都會換算成時辰,也令人懷疑。

唐代延續時間較長,出現了一些新變化。由於復古、因循的傾向,《大唐開元禮》等國家禮典仍然繼續採用晝夜百刻之制,吸收新制相對緩慢。但日常政治活動則不然,不少例子表明,到了唐代中葉,時辰記時法已經運用到日常活動中。唐玄宗開元十三年(

725

),詔一行與梁令瓚等製作水運渾天儀,時人張說奏言該器“前置鐘鼓,以候辰刻,每一刻,則自然擊鼓,每一辰,則自然撞鐘”

[66]

,史稱器成後“置於武成殿前,以示百寮”

[67]

。水運渾天儀自動按照辰刻擊鼓撞鐘,顯然是模仿當時的人工報時,可知宮廷的時間系統已經採用時辰制度。天寶二年(

743

)三月,又敕祭祀昭告聖祖宮(老君祠)“宜改用卯時以前行禮”

[68]

,說明祭祀時間的規劃已使用時辰。憲宗元和六年(

811

)三月二十七日,御史臺奏:“決囚,准令,以未後者不得至申時,如州府及諸司已至未後者,許至來日。”

[69]

然則唐令規定處決囚徒的時間,也已經遵用時辰制度。時辰不僅對於宮中和朝廷有效,也被運用到地方政府和專職機構中。

到了宋代,時辰制度運用的範圍大大擴展。翻檢《宋會要輯稿》、《續資治通鑒長編》等史籍,很容易發現,時辰不僅深入行政的各個領域和層級,而且成爲國家禮儀的主要時間標尺。此後直到清末,這一狀況再也沒有改變。從這個角度來看,北宋可以說是十二時辰制度化完成的時代。

不過,嚴格執行十二時辰制度並不容易,實踐與規定往往脫節。《唐六典》云:“凡皇城、宫城闔門之鑰,先酉而出,後戌而入;開門之鑰,後丑而出,夜盡而入”,以時辰定時。但這只是理想化的規定。本書自注又云:“宫城、皇城鑰匙,每日入前五刻出閉門,一更二點進入;五更一點出開門,夜漏盡,第二鼕鼕後二刻而進入。”

[70]

注文以區分晝夜的漏刻爲準,因而有季節性變化。這纔是實際使用的方法。

即便行用時辰制度,也難以如理想一般保持均匀恒定。宋代前期曆法通過計算給出了二十四節氣日出日入的辰刻,除春秋二分在卯正、酉正時以外,其他節氣均有分刻之餘

[71]

,不在時正,且隨季節推移而變。但當時的實際做法反而是根據日出時間來定時辰漏刻,“常以四時日出傳卯正一刻,又每時正已傳一刻,至八刻已傳次時”

[72]

,即不管四季晝夜長短變化,一律將實際日出的時間定爲卯正一刻。這樣,卯正一刻與夜半的間距每天都在變,所得的時辰有季節性,並不匀定。此法還將每一時辰定爲

8

刻,少於百刻均分十二辰所得的

刻,結果是“即二時初末相侵殆半”,誤差很大。仁宗皇祐初(約

1049

)年改良漏刻,施行新制,把每時分出初、正兩段,每段定爲

刻,結果是“即二時初末相侵殆半”,誤差很大。仁宗皇祐初(約

1049

)年改良漏刻,施行新制,把每時分出初、正兩段,每段定爲

刻。據久保田和男的研究,在此以後,卯正一刻纔不再隨著日出時間變動。

[73]

這一改動恐怕也只發生在少數有測量條件的場合。

刻。據久保田和男的研究,在此以後,卯正一刻纔不再隨著日出時間變動。

[73]

這一改動恐怕也只發生在少數有測量條件的場合。

匀定時制難以貫徹,直接的技術原因是缺少精密而便利的測時工具。上面提到唐開元年間製成的水運渾天儀,看似神奇,其實沒發揮多少功效。史稱該器物“無幾而銅鐵漸澀,不能自轉,遂收置於集賢院,不復行”

[74]

。由於水運渾天儀結構複雜,精密部件容易鏽蝕,難以維護,很快就出了故障,而朝廷也沒有嘗試修復。看來,朝廷已經有專職的機構和官員負責漏刻運行和人工報時,不必維護這樣一個脆弱的自動報時器。但除了宮廷和官府、寺廟以外,很少有機構能夠擁有精密的漏刻記時系統,並且派專人日夜守護,維持其運作。匀定的時辰制度的輻射範圍,大體上局限於能夠聽到這些機構報時的區域。當然,這些機構都有比較強的社會影響力,示範作用不容忽視。社會各階層很快對時辰制度有所了解並能夠模仿運用。宋代漏刻不再限於官方運用,出現了田漏、几漏等多種民用漏刻。這些民用計時器可能也開始標注時辰

[75]

圖六:

元代延祐三年 (1316年)广州冶铸工人冼运行等人铸造(廣州拱北樓,現藏中國國家博物館)

時辰制度實施不徹底,尤其表現在夜間的記時制度上。唐宋時期,即便在宮廷中,十二時辰制度也主要用於白天,夜間報時則採用五更鼓點制。北宋宮廷“每夜分爲五更,更分爲五點,更以擊鼓爲節,點以擊鐘爲節”

[76]

,自酉時日入以後,仍以漏刻鼓點記時,很少用戌、亥、子、丑。北宋宮中負責報時的雞人沿用唐代的唱詞,在清晨

唱道:

朝光發,萬戶開,羣臣謁。平旦寅,朝辨色,泰時昕。日出卯,瑞露晞,祥光繞。食時辰,登六樂,薦八珍。禺中巳,少陽時,大繩紀。日南午,天下明,萬物覩。日昳未,飛夕陽,清晚氣。晡時申,聽朝暇,湛凝神。日入酉,羣動息,嚴扃守。

這是以辰配合時稱作爲時名。入夜所唱則不同,其詞曰:

日欲暮,魚鑰下,龍韜布。甲夜己,設鈎陳,備蘭錡。乙夜庚,杓位易,太階平。丙夜辛,清鶴唳,夢良臣。丁夜壬,丹禁靜,漏更深。戊夜癸,曉奏聞,求衣始。

夜間分爲五等分,以甲、乙、

丙、丁、戊爲名,是漢代以來一直沿襲的制度。所配的己、庚、辛、壬、癸不是十二辰,而是日干。十二時辰制度沒有用到夜間。

究其原因,日出而作、日落而息的時間節律形成了深厚的文化傳統,並且仍然與唐宋以降乃至明清時期的勞作和主要生活方式相匹配。這種時間節律以日出、日入爲界,把一天分爲功能截然不同的晝夜兩部分,並且隨著季節推移而變化。時辰制度基於新的理念,採用匀定時制,反而導致日出日落時刻在四季中來回變動,與當時的文化傳統和社會生活習慣不相適應。

十二時辰從制度化到真正流行,還要經歷一個被接受的漸進過程。它的社會化,跟明清兩代城市鐘鼓樓報時普遍化,以及明末以降西洋機械鐘錶的傳入聯繫在一起。而匀定時制的普及,則要到近代社會化大生產發展起來以後,只是在那個階段,十二時辰也漸漸被西來的

24

小時制所取代了

[77]

。

圖七:

北京鐘鼓樓(圖片來自互聯網)

五、結語

以上略述十二時辰產生和制度化的過程。秦漢《日書》中所見的時稱配十二辰,配伍形式和性質都與後世的十二時辰不同,並非其源頭。十二時辰萌生於西漢式占和曆算中的日加十二辰,也稱“加時”,是一種理念性的時間體系,不符合日常習慣,也無法通過工具實測,沒有流行開來。直到梁武帝改革時制,將晝夜刻數從

100

改爲

12

的整數倍

96

或

108

,與加時結合爲統一的記時系統,纔使十二辰成爲時間的名稱,並且有可能較爲準確地測度。這種時辰與漏刻結合的時制,被隋代官方曆法吸收,至唐代中期以後,逐漸用於制度規定和日常政務。不過,由於技術和文化習俗方面的原因,時辰的長度在實踐中往往隨俗從便,仍保留季節性的變化,未必貫徹制度設計理念中的匀定性质,甚至蛻變爲新的非匀定時制。

非匀定時制很早就自然地在實踐中形成,而匀定的十二時則是從式占、曆算技術中演生的理念性時間。國家通過史官等機構積極地吸納這些技術中的新因素,使得十二時辰早在流行於社會生活之前,率先制度化。然後,它纔隨著技術條件成熟以及生產、生活方式發生革命性的變化,逐漸被社會廣泛接受。簡言之,在十二時辰產生、制度化與實際行用的過程中,理念先於制度,制度先於實踐。這與序數紀日恰好相反。後者因實用之需而生,產生後迅速流行,其制度化是後來國家承認既存社會現實的結果

[78]

。比較這兩者的差別,有助於思考技術、社會與國家權力之間的關係。

十二時辰在行用中適應需要而調整,或與時稱記時配合,或據日出、日入時刻以定卯、酉,說明社會習俗對國家的制度化力量有很強的影響。這一點與考察序數紀日時所觀察到的現象又有一致性。本文主要採取自上而下的視角,對此著墨甚少,期待將來的研究繼續開拓和推進。

本文最初在

2016

年

7

月

29

日宣讀於香港浸會大學饒宗頤國學院主辦的第五屆“出土文獻青年學者論壇”,得到與會學者的指正。此後蒙好友趙晶、郭津嵩斧正疏失,刊發於《中華文史論文》

2020

年第

3

輯。

文章發表後,又得到北大同學王雨桐、張俊毅、王竣諸君幫助,改正了一些引述上的錯誤,並補充了幾條資料,基本觀點一仍其舊。文中對唐宋以後的文獻資料仍然搜羅甚少,討論也很膚淺,拋磚引玉,期待方家的批評指正和深入研究。

編者按:

本文原刊《中华文史论丛》

2020

年第

3

辑,感谢编辑部惠允转载。

[

①

]

宋鎮豪《試論殷代的紀時制度──兼論中國古代分段紀時制》,北京大學考古文博學院編《考古學研究(五)》,科學出版社,

2003

年。

[

②

]

參看任傑《秦漢時制探析》,《自然科學史研究》

2009

年第

4

期。拙文《里耶秦簡牘所見的時刻記録與記時法》(載《簡帛》第十六輯,上海古籍出版社,

2018

年)中有進一步的論述。

[

③

]

據《隋書·天文志》漏刻條引劉向《鴻範傳》記武帝時所用法。《續漢書·律曆志》載和帝永元十四年(

102

)霍融論曆,所述當時官漏之法亦然。

[

④

]

辰在古書中有非常豐富的含義。它與所謂十二地支相關的含義,一是斗建,即每月昏時北斗所指的方嚮,見《左傳》杜預注《左傳》襄公二十七年“辰在申”杜預注及孔穎達疏;二是日月之會,指每月朔日太陽月亮會合的方嚮,見《左傳》昭公七年士文伯語及杜預注。兩者移動的方嚮和節律相同,因而混淆。由於都是每月移動一位,一年有十二月,因而也就有十二辰。參看新城新藏《東洋天文學史研究》,中華學藝社,

1933

年版,第

4~7

頁。無論取那種解釋,辰都對應天空中的方位,作用類似於黃道十二宮,將一周天分爲十二等分。

[

⑤

]

顧炎武著、黃汝成集釋《日知録集釋》卷二〇,上海古籍出版社,

2006

年,第

1135~1140

頁。

[

⑥

]

其中僅有個别時稱稍異,如夜半或做半夜,日中或作正南、正中,日昳或作日昃,均是同義異名。參看李天虹《秦漢時分紀時制綜論》,《考古學報》

2012

年第

3

期,第

292~293

頁。

[

⑦

]

見于豪亮《秦簡日書記時記月諸問題》,中華書局編輯部編《云夢秦簡研究》,中華書局,

1981

年,第

351~354

頁

[

⑧

]

代表性的論述除上引李天虹《秦漢時分紀時制綜論》外,還見於張衍田《中國古代紀時考》(上海古籍出版社,

2007

年,第

49~50

頁)等。

[

⑨

]

湖北省文物考古研究所、隨州市考古隊《隨州孔家坡漢墓簡牘》,文物出版社,

2006

年,第

172

頁。文中的“祟”字,整理者原釋爲“䄅”,今據字形及秦漢日書相關辭例改正。可參看陳劍《孔家坡漢簡的“祟”字》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站(

http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1700

),

2011

年

11

月

7

日。

[

⑩

]

照片取自陳偉主編《秦簡牘合集》(壹),武漢大學出版社,

2014

年,第

855

頁。

[11]

宋鎮豪討論睡虎地《日書》的簡文時,曾說“與其視爲秦代流行十二時辰之制的證據,不如說是當時出於某種需要,而有意將分段紀時之制中的十二時段與十二時辰所作的對照”,似乎意在說明,秦簡《日書》中的十二時配十二辰沒有普遍意義,不完全等同於後世的時辰。但他仍認爲“十二時辰大概起於戰國秦漢之際”,尚未揭示出時稱配辰與十二時辰的性質差異。其說見宋鎮豪《試論殷代的紀時制度──兼論中國古代分段紀時制》,《考古學研究(五)》,第

417

頁。

[12]

睡虎地秦簡《日書》乙種的時稱配十二辰究竟用於何種占測,還難以確定,孔家坡《日書》的情況則比較清楚。在簡

352

中,得病的日期是甲子,甲是日,子是辰。時段雞鳴正好對應於“子”,而病人呈現的青色又是“甲”所對應的東方的顏色。青色和雞鳴兩種因素恰與得病的日、辰相應,在《日書》的邏輯中大約意味著壞的因素疊加,病情嚴重,將不治身亡。

[13]

一種可能的復原方案是:“

雞鳴到平旦甲,平旦到日出乙,日出到暮食丙,暮