转眼又到找工作的时候了。

后台陆续有同学留言,希望分享点经验。

必须先说一句个人了解的情况:

整体来看,今年肯定会比以往艰难。

宏观环境比不上前几年,各行各业都面临多多少少的困境。

在此背景下,只能背水一战!

这段时间,会有一个系列,从找工作的选择,到一些资料的提供,以及向一名 HR 的约稿。

今天是第一篇:《

工作的选择

》。

这篇文章既是一则自我分析的路径,也是一套思维的逻辑框架:如何定义问题,如何分析问题,以及如何解决问题。

希望大家看完有所收获。

- 我是分割线 -

在分析问题时,我们总会面临无从下手的困境,本文提供了五个思考工具,可以帮助大家理清工作和生活中的麻烦事,它们分别是:

-

头脑风暴:

罗列与问题相关的所有词句。

-

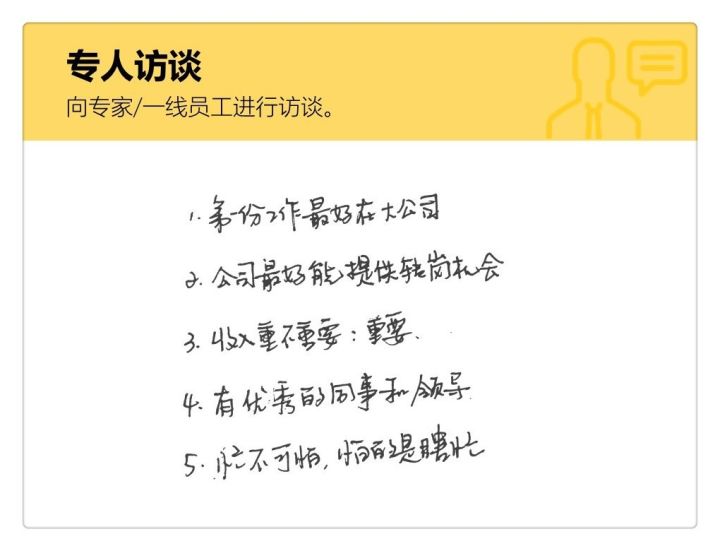

专人访谈:

向专家/一线员工进行访谈,补充头脑风暴未涉及的关键词。

-

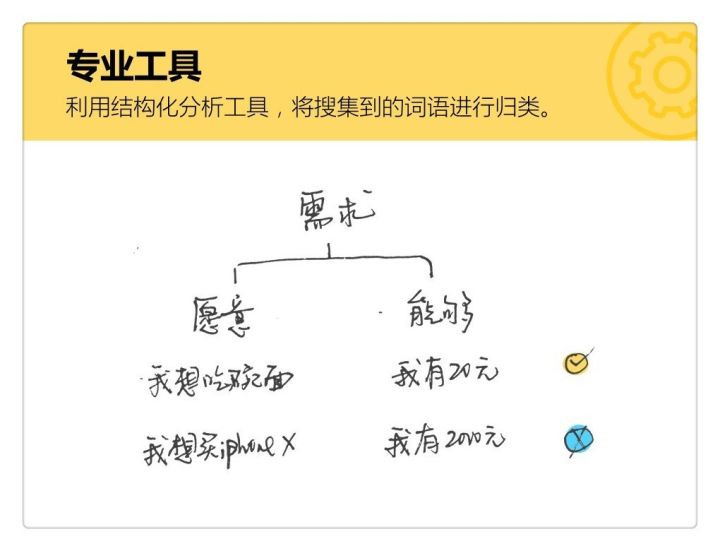

专业工具:

利用结构化分析工具,将搜集到的词语进行归类。

-

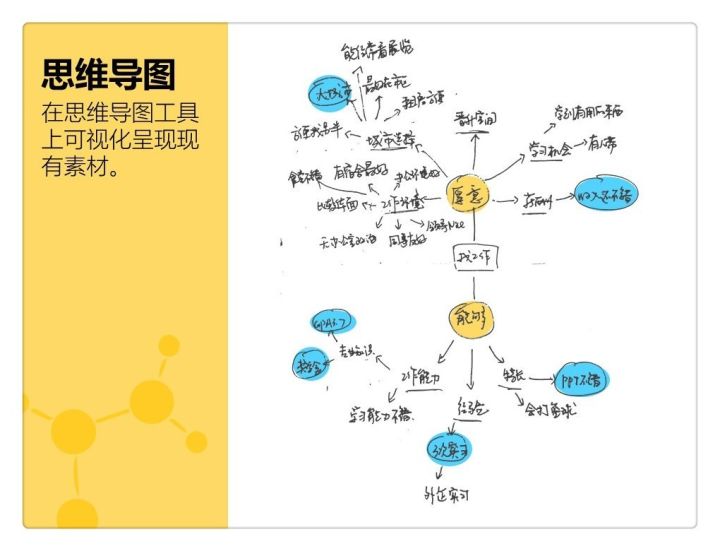

思维导图:

在思维导图上可视化呈现现有素材。

-

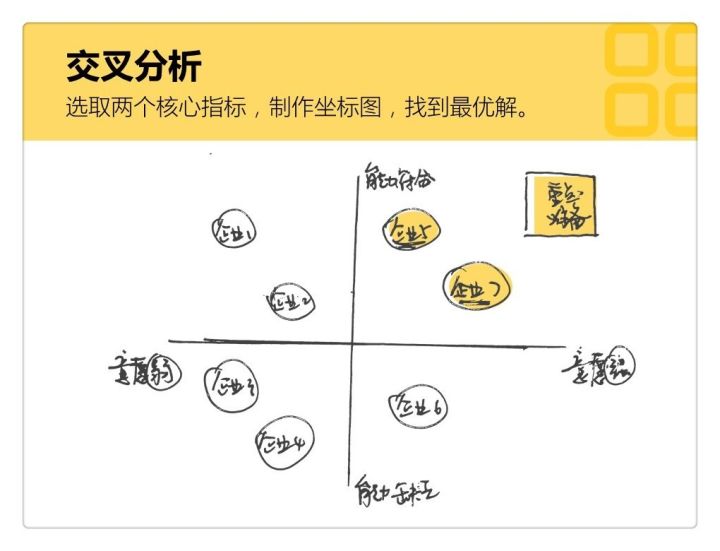

交叉分析:

选取两个核心指标,制作坐标图,将可选方案进行呈现,找到最优和次优解。

好了,我们以「找工作」为切入点,进行详细解释。

有一定社会阅历的朋友都认同这句话:

选择比努力更重要。

毕竟,朝着错的方向奔跑,最终的结果只能是南辕北辙。

所以,找工作这件事对任何人来说,都是一件头疼事。对应届生来说,更是如此。

但不要慌,我们一步步来分析。

(一)头脑风暴

头脑风暴是一个创造性思维方法,一群人指针对一个特定话题,自由思考并提出新观点和问题解决方法。

它一般遵从于三个原则:

第一,主持人引导。

他主要做三件事,其一是记录下大家的观点,其二是控制会议的时间,其三是控场,也就是让气氛保持友好,避免冲突产生。

第二,题目更易讨论。

比如「找工作」是个比较大的题目,那么不妨把它明确为比较容易回答的问题:「在哪座城市找工作更好」「我有什么能力找工作」等。

第三,持续记录。

这个记录包括中途涉及到的所有内容,一些看起来似乎没用的观点也一并记录在案,比如「方便找女朋友」。

回归案例「找工作」,这属于个人的事,那就自己独立做头脑风暴:

-

拿出一张白纸

-

进入一个安静的环境(比如一个人的房间)

-

设置半小时倒计时

-

在纸上写下关于它所想到的一切关键词

好了,这就是目前为止所想到的一切。

(二)专人访谈

头脑风暴法的好处是能聚集一拨人的观点,但因为各种原因,总会漏掉一些核心人物的信息。这时候就需要进行专人访谈。

在做访谈时,我们需要明确以下三点:

第一,找到合适的受访者。

在企业里,最重要的受访者就是企业高层,他们的态度决定了决策的角度;但在访谈他们前,对基层一线的访谈又十分重要,因为这些信息是引导高层回答的重要依据。

在「找工作」这个问题上,最合适的受访者是「师兄师姐」,因为他们同时扮演两个角色:

-

学长:

会站在求职者的角度给出建议;

-

企业员工:

会站在企业招聘者的角度分享要求。

第二,做好准备工作。

访谈最重要的准备工作是「

采访提纲

」,这个可以根据之前的头脑风暴里不太明确的点进行展开,比如「

是去大公司还是小公司

」「

工资和成长空间哪个更重要

」等。一旦缺乏采访提纲,访谈的效果势必大打折扣。

第三,保持空杯心态。

千万记住,你是去求人的,不是去辩论的!在访谈的过程中,保持空杯心态,好好地倾听,这能让对方更愿意进行回答。

在操作技巧上,可以试试以下四个方法:

-

点头回应。

此时可以配合上一些语气助词,比如「奥」「哦」。

-

适时总结。

在对方说完一大段后,可以适当进行总结,比如「也就是说,面试前无论如何要准备好结构性问题的回答」。

-

友好气氛。

如果不是工作属性特别强的访谈,那可以选择找个咖啡厅或者安静的饭馆,在一种较为轻松的氛围中开始对话。

-

适当留白。

目的性不要太强,这会给人压迫感。有时中途适当聊点别的,可以快速拉近距离。比如跟比较年轻的朋友聊,那可以扯扯「鹿晗跟关晓彤你怎么看」。当然,也要把握度,要不然这场聊天就变成八卦了。

(三)专业工具

通过以上两个步骤,基本上可以将问题所涉及的大体内容找全,接下来就是进行结构化分析。

这个是最麻烦的一环,也是

将专业人士与普通人进行区分的核心步骤

。简单来说,就是:有没有这个知识架构。

听起来挺玄乎的对吧。

举个例子,有家企业业绩不理想,于是派人去做调研,得到了一系列观点:

竞品在综艺节目投了广告,在自媒体上进行传播,在三四线也把渠道铺开,去高校摆摊,产品卖点上突出核心点,有个特别的技术,外观做了调整……

看到这里,是不是觉得很崩溃。

但是从营销专业的角度来分析,它们可以用「4P理论」进行归类:

一旦结构清晰,那么接下来的分析也就更容易有聚焦点。

说回「找工作」,它所对应的专业工具就是「需求」。

需求的本质是:

愿意且能够。

两个原则缺一不可。举两个例子:

-

真实的需求:

我想吃卤肉饭(意愿),我手上有 20 元钱(能力)——没问题,买买买!

-

虚假的需求:

我想买 iPhone X (意愿),我手上有 2000 元 (能力)——买不起。

于是我们可以借助「需求」工具,将「头脑风暴」和「专人访谈」得到的信息进行归类,例如:

-

意愿:

想去大城市,想工资高,想有晋升空间,想有学习机会等。

-

能力:

会打篮球,有多次实习,专业知识好等。

这样,问题的分析就清晰多了。

(四)思维导图

思维导图的优势是:

能够以较为直观的方式,将问题进行罗列和呈现。

它本质上就是我们熟悉的「总分关系」:以中心为「总」,不断向外延伸「分」,再持续扩展「分」,最后达到饱和。

在使用的时候,有两个技巧:

-

层次分明。

这可以用「字号」「颜色」和「形状」来突出,就像做 PPT 一样,重点内容换个呈现方式。

-

不断聚类。

部分内容可以归为一类,比如「在大城市」「最好在市区」「能经常看展览」都可以聚类到「城市选择」里。

在工具选择上,手绘和软件都 OK 。

如果是手绘,那么最好选择一只可擦笔,毕竟总会遇到写错的情况,涂涂抹抹的看起来很让人崩溃。我用的是

百乐的三色可擦笔

。

如果是软件,相关软件有很多,比如

「幕布」「Xmind」「MindNode」

等,都是比较优质的应用。

下图是我做的思维导图,在纸上画的:

(五)交叉分析

好了,接下来该做选择了。

这里推荐的工具是:

交叉分析法。

它的本质是,

找到两个核心变量,绘制横纵坐标轴,继而将备选放置其中,找到最适合自己的选项。

这个方法非常直观,也非常有用。还是以「找工作」为例:

-

「意愿」和「能力」就可以分别称为横纵坐标

-

然后与企业的招聘简章进行对比

-

将企业放置于其中

-

那么「高意愿」和「能力符合」的企业,便是最优选择