8月18号下午2点多从北京出发:5个小时飞机,4个小时等待,2个小时大巴,一路辗转,终于在8月19号的凌晨2点抵达目的地。

这是 echo 电影放映的第一站,在青海格尔木。

经验不足,什么行头也没带的 echo 刚下营地大巴车就和格尔木的风沙结结实实来了个拥抱。第二天,她又顶着大太阳奔走疾呼,一路发宣传卡片吸引更多的人来看她们从戛纳带回的电影,宣传期间还被龙卷风吹倒的冰柜砸到。

“格尔木”在蒙古语里的意思是“河流密集的地方”。也许是出于这个原因,即使身处沙漠腹地,格尔木每当夜晚降临,都大雨如倾。

衣衫单薄、冻得直哆嗦也要看完短片单元的小情侣,鲜少去影院的格尔木大伯,拖家带口来看电影的徒步大叔,抱着孩子坚持到最后的年轻妈妈…… 当 echo 看到从四处各地、冒着雨、骑着车赶来放映现场的观众,都让 echo 更相信一点 — 电影放映这件事情,是有意义的。

抱着孩子坚持到最后的年轻妈妈 @echo

抱着孩子坚持到最后的年轻妈妈 @echo

“贰肆放映”是 echo 所在的电影放映组织的名字,来源于电影最初的标准放映转速 —

每秒24帧,象征着“内容大于技术”的电影本质,同时也融合了对阿巴斯的短片《24帧》的思考。

《24帧》是阿巴斯用个人收藏的24张照片所组成的电影。一棵树,一个雪景,每张照片静态放映五分钟。这引发 echo 的反思:

电影大多时候拍的不就是我们的日常生活吗,为什么放进影片里就变得那么吸引人呢?

我们为什么就没有提炼出生活里迷人的部分呢?

阿巴斯给出一种可能:“也许是因为我们看电影时心中充满了敬畏和尊敬吧”。

然而当人们面对自己的平常生活时,也许并不都具备这样的专注度和敬畏心。于是有了“贰肆放映” — 一个希望可以引导大家关注自己身边事物、关注自我想法、关注好内容的放映小组。

貳肆放映 ©echo

貳肆放映 ©echo

其中阿巴斯关于“架构”的观点也非常有趣:当你选择把一个事物拍摄下来的时候,或者文字记录下来的时候,其实就赋予了它特殊的重要性。“一旦选定,你就自然而然地从其重要性的角度将它与其他事物分离开来”。

选择和内容同样重要。

阿巴斯《24帧》@echo

echo 想放一些不一样的电影,真正内容上乘的作品。而不是像影院放映的那些趋于同质化、类型单一的内容。她希望电影可以真正打动人,或者引发人们关于某个问题的深入思考。

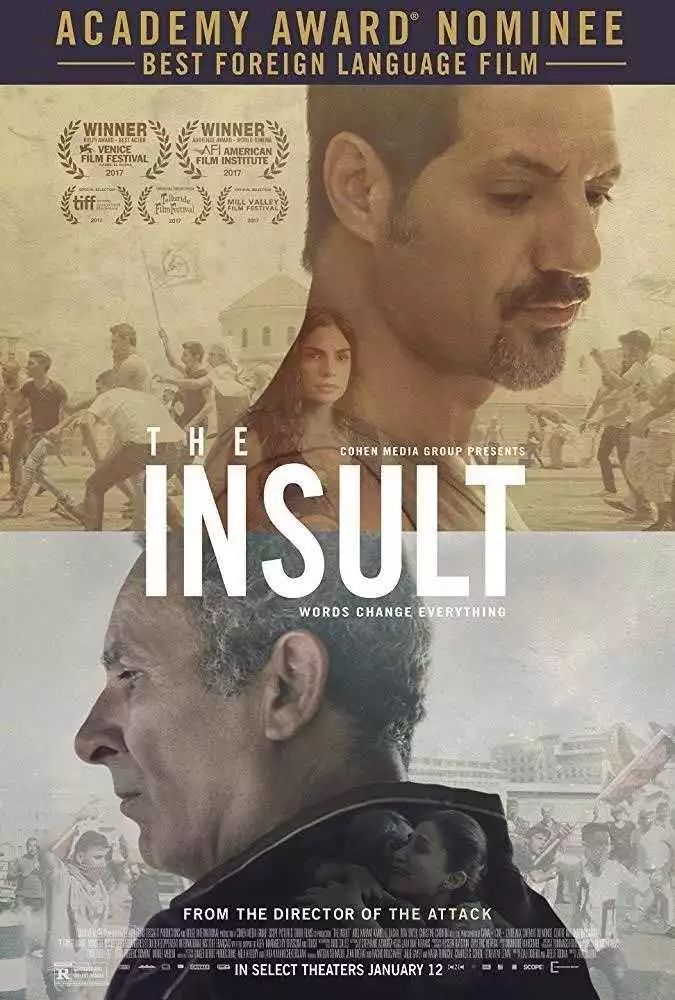

《羞辱》是最近引发 echo 思考的一部作品。它讲述的是一个由两个人之间发生的很小的争执而演变成一场种族危机的故事:一人是黎巴嫩基督徒,另一人是巴勒斯坦难民,两人因口角摩擦走上法庭。这场斗争在媒体的推动下引发了全国范围的大动荡。两人之间的小事,牵扯出中东地区存在的政治及信仰问题。影片由此激发人们对于真相、信仰、人性与和平的讨论和思考。

《羞辱》在格尔木放映结束三个月后,依然有观众去询问她关于这部影片的内容。echo 希望能让更多人看到这样令人回味的好作品。

实际上,筛选影片、组织放映的这个过程既是 echo 对电影的选择和认可,也从某种程度上定义了她自己,是她对于自己的一种表达。

《羞辱》@echo

在走上电影放映这条路之前,echo 的工作是一位审计师。

在国外读经济的她在毕业后做起了审计工作。但每天重复相同工作的 echo 觉得自己得了职场焦虑症 — 对工作没有主观能动性,每天都在硬撑,也没有进步。在工位上坐着的时候,她的思绪总是会飞走,无法集中精力做手头的事情。

她在的公司位置不向阳,纵使室外无比温暖,办公室却总是冷得像冰窖一样。在阴暗湿冷的工位上,echo 的心情愈发潮湿,内心的野草不停疯狂生长,几乎要把她冲破。

《羞辱》@echo

在走上电影放映这条路之前,echo 的工作是一位审计师。

在国外读经济的她在毕业后做起了审计工作。但每天重复相同工作的 echo 觉得自己得了职场焦虑症 — 对工作没有主观能动性,每天都在硬撑,也没有进步。在工位上坐着的时候,她的思绪总是会飞走,无法集中精力做手头的事情。

她在的公司位置不向阳,纵使室外无比温暖,办公室却总是冷得像冰窖一样。在阴暗湿冷的工位上,echo 的心情愈发潮湿,内心的野草不停疯狂生长,几乎要把她冲破。

在戈壁电影院前 ©echo

在26岁的生日前夕,她决定突破一把:选择辞职,结束这种一眼望尽余生的生活。

这种时候,很多人却跑来向她贩卖焦虑:“你26了哦,该有点大人的样子了哦,该收起天真理想了哦,该学会不动声色了哦...”

“没有人告诉我们这个阶段应该怎么生活。但这些太多太多的“应该”,真的是我‘应该选择’的吗?” echo 问着自己。

这让我想起王小波,他把人一生的黄金时代定格在二十一;而《海边的卡夫卡》甚至将这个年龄提前到十五。二十几岁之后的人生,在文学作品里,集体静默失色。

但26岁的 echo 在辞职之后选择走向电影放映这条路,走向格尔木和更多地方去给更多人带去好作品,同时也帮青年影人发声,让这些坚守好内容的创作者们被更多观众看到。她的决心和勇气让我不再相信那些曾经被定义过的人生轨迹:26岁的她,依然闪闪发光。

在戈壁电影院前 ©echo

在26岁的生日前夕,她决定突破一把:选择辞职,结束这种一眼望尽余生的生活。

这种时候,很多人却跑来向她贩卖焦虑:“你26了哦,该有点大人的样子了哦,该收起天真理想了哦,该学会不动声色了哦...”

“没有人告诉我们这个阶段应该怎么生活。但这些太多太多的“应该”,真的是我‘应该选择’的吗?” echo 问着自己。

这让我想起王小波,他把人一生的黄金时代定格在二十一;而《海边的卡夫卡》甚至将这个年龄提前到十五。二十几岁之后的人生,在文学作品里,集体静默失色。

但26岁的 echo 在辞职之后选择走向电影放映这条路,走向格尔木和更多地方去给更多人带去好作品,同时也帮青年影人发声,让这些坚守好内容的创作者们被更多观众看到。她的决心和勇气让我不再相信那些曾经被定义过的人生轨迹:26岁的她,依然闪闪发光。

在北京的公园 ©echo

在北京的公园 ©echo