「他 既 是 书 斋 里 的 学 者

也 是 大 地 上 的 探 险 家」

◆ ◆ ◆

文 | 阿甘

“不了解现实,就很难了解历史;不了解历史,就很难了解现实;对现实的认识都糊涂,怎么可能清楚几百上千年的历史?我不相信。”

说这话的人叫侯杨方,是复旦大学的教授,他并不认为自己是一位纯粹的书斋里的学者、教授。同时,他还是240万粉丝的微博大V。

在我问他是否在微博上刻意塑造形象后,他以反问作答:“你把粉丝都看成傻瓜,难道他们看不出来很多大V是伪装的吗?”。

就像他在微博上表现出的风格一样:直截了当,不留情面。

他在微博上的原则是:

真话不全说,假话绝不说。

作为一个在顶尖学府任教的网红教授,在微博上,他并没有大家刻板印象中的“温良恭俭让”的教授,更不认为自己是传统的书生,对很多人津津乐道的文人圈的所谓风趣雅事经常嗤之以鼻;不时流露出一丝智力上的优越感,反倒有一丝尖锐,毕竟他在35岁时就已经是复旦的正教授。

或许因为人生的顺利以及经常和历史牛人进行心灵对话,也让他身上保有一种脱离当今世俗的朝气,在一条微博中他夫子自道:

人生几十年,何必畏畏缩缩,蝇营狗苟。

他不认为自己是公共知识分子,但对现实保持高度的敏感,曾提前近一年公开看好并预言川普当选以及他随后的政策发展。

他也秉持发言不受利益干扰的原则,所以他的微博从不接广告,“一做广告你就扭曲了,你就失去了公信力,你说的所有东西,大家会想,这是不是利益的驱使。你想干嘛?没必要!”

在我们采访的当天,侯杨方穿着鲜亮的橙色毛衣,一双运动鞋,头发硬直,眼神如鹰,语速极快,与其说像个教授,不如说他更像一个军人。以他所从事的工作而论,他既是书斋里的学者,也是大地上的探险家。

他曾闷头数年在档案馆读资料,也曾13次踏上“世界屋脊”帕米尔高原,精准复原了丝绸之路。

他白天高原徒步数十公里后,晚上夜深人静之时仍有精力书写考查日志,把数据输入电脑。

他收藏的各种大比例尺地图打印出来可以装满一间房子,他的胸中装着大好河山。

“万里万卷”是侯杨方的微信名,也是他人生的追求和写照,他曾说:

万里万卷,相辅相成。无万里,宅书呆子;无万卷,行走莽夫。

“学术疯子”,在科考中,

他曾徒步数十公里,走到满脚都是泡

时间回到2013年4月,侯杨方第一次率队考察帕米尔高原,沿着法显、玄奘、高仙芝曾经走过的道路,着手精准复原丝绸之路的路线。

随队的《新民晚报》记者姜燕,在第一天的科考日志中就记录说:走在河谷里,一直想给他取个名字叫“学术疯子”。

因为在侯杨方的心里,没有天黑和危险,只有学术和他要寻找的地理坐标。

当天,为了寻找一个几乎所有地图上都没有标注的“Kizil”达板,以及附近的阿尔帕勒克村,他们在戈壁和河谷中不断迷路。眼看就要天黑,带的指南针也失灵。

不过似乎冥冥中自有天意,侯杨方灵光一闪,带他们走进了一条山谷,不多时,一大片村子就展现在他们面前,这就是传说中的阿尔帕勒克村。

记者姜燕在日志中也不得不感叹:有时候,你也不得不接受人神的指引。

到达阿尔帕勒克村之后,天色已晚,但侯杨方力排众议,决定继续前进,在从没有汽车进入的高山深谷里,乱石遍地,冰河湍急,汽车前进的速度比步行还要慢……

当然,最后他们平安走出这个河谷,但刹车片已坏的越野车,一头撞向了桥梁的栏杆,差点翻到河里。

回忆起这个细节的侯杨方说,“我坐在前头,我都没吭声,后面一片尖叫。”事后他说,“不会出事的,吉人自有天相;何况出事了,尖叫又有什么用?”

在随后的科考中,他也曾徒步数十公里,眼前豁然出现了《大唐西域记》中记载的大石崖,“玄奘一辈子经过最高的地方” ,海拔超过4900多米。

玄奘经过的最高点:大石崖(海拔超过4900米的坎达尔山口)

循着玄奘脚步前行的路上,侯杨方还发现了一株需要八个人才能合抱的阿富汗杨树,他认为这棵山杨,“是目前可以确认的唯一目睹过玄奘取经的生命。”

在这棵巨大的杨树下,他不禁感慨:“玄奘应该没看到过帕米尔盛开的杏花,但应该吃到杏了。在他东归路上,有一株三千年以上的大山杨,他当年应该注意到当时已两千岁的它,甚至有可能在它树荫下栖息过。”

大杨树:可能是还存活的唯一见证玄奘取经的生命

后来,再一次途经这棵杨树的时候,他捡起了落在地上的树叶做成了书签,而不舍得摘取树上的一片。

这是他在学术考察中遭遇到的诗意,他认为学术的终极意义就是诗意,学术从审美开始,以审美结束。

研究清朝,他看了大量原始档案,

有些还带有封条

就像行走于少有人走过的路一样,侯杨方做学问也崇尚阅读最原始、最底层的资料,这构筑了他“万卷人生”的基础。

因为研究的方向是清朝人口史、经济史,他曾在中国第一历史档案馆、台北故宫等地,长时间阅览原始的档案材料。

在中国第一历史档案馆,他看到的大量原始档案,上面都还带有封条,“1925年国立故宫博物院封掉以后,将近100年,从来没人打开过。”

阅读这些材料的时候,他发现学界(更不用说有关清朝的电影、电视剧)沿用的“清朝十八省”概念,是在清代后期才逐渐体制化、标准化的。

现在大家说的“江苏巡抚”“安徽巡抚”,在清朝前期、中期的原始档案中绝大多数只是写成“苏州巡抚”“安庆巡抚”,还有从来没有见过的“苏松省”“江宁省”,以及包括现在陕西、甘肃全部的“陕西省”等。

他得出自己的结论:清代的“省”只是一种区域的通称,不是巡抚辖区的专称,更不是正式的政区。

因而在课堂上,他会问学生是怎么了解清朝的,“如果不看这些(原始档案),你永远不会对 ‘十八省’表示质疑,你没有途径。”如今,这一观点也被吸纳到由他主编的《清朝地图集》一书中。

侯杨方对历史地图的兴趣,可以追溯到三十多年前,他的青少年时代。

现在回忆起来,他还觉得有点不可思议,他所在的县城图书馆里竟然有谭其骧先生主编的《中国历史地图集》。

对历史地理学科稍有了解的都知道,这部图集中国历史政区地理之大成,“小学时,我看过的就是棕色封面的那种内部版。”他开玩笑说,“(我在历史地理上的)起点还是相当高的。”这部书培育了侯杨方对历史地理的最初兴趣。

那时候的他肯定没想到,三十多年后,在《中国历史地图集》的基础上,他会编制一部《清朝历史地图集与地理信息系统》。

但是,他对历史地理的热情,从高考第一志愿复旦历史系,到博士毕业至中国历史地理研究所工作,始终如一。

他回看自己的半辈子人生选择时说道:“从未不如愿。”

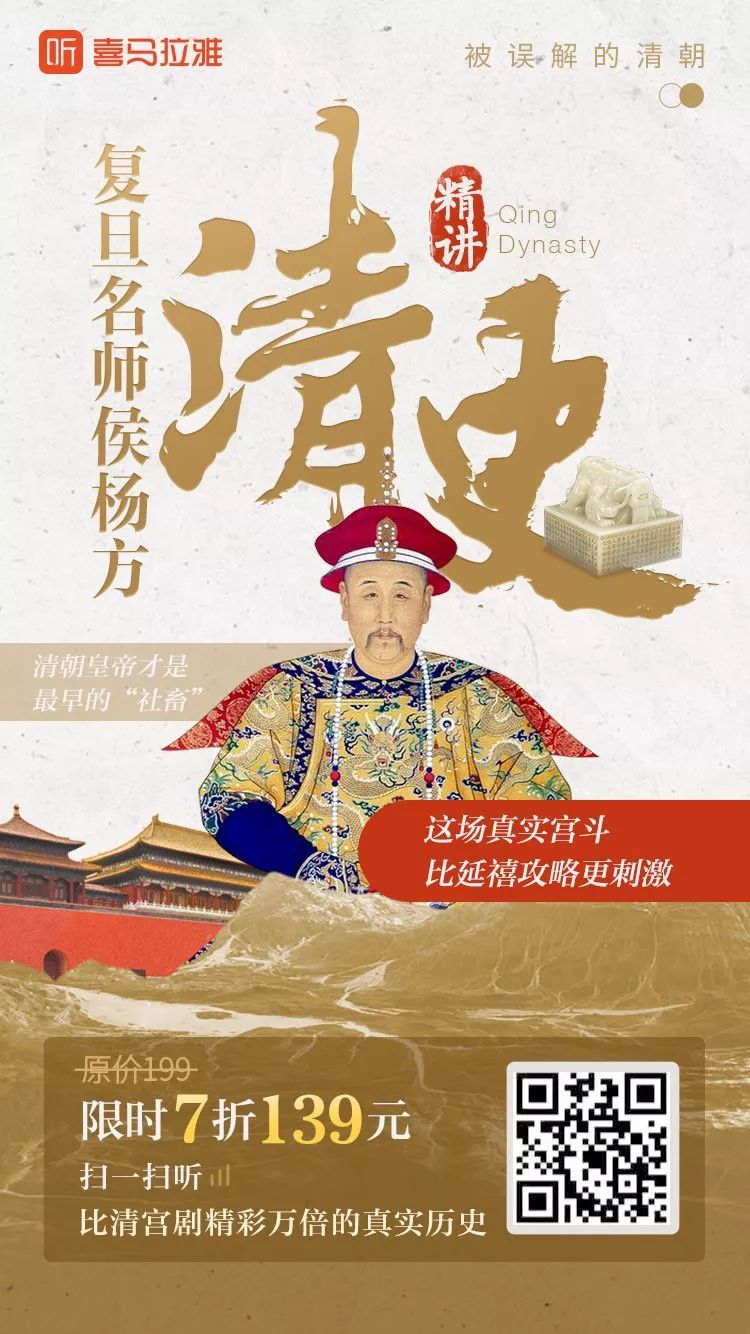

清朝是大众自以为最了解的一个王朝

但实际上是一个最被误解的朝代

制作清朝地理信息系统、《清朝历史地图集》的过程中,他也将“万里万卷”的治学精神发挥到了极致,“用万里来验证万卷,来更加阐述出万卷中也没告诉你的东西。”

这些年里,他十多次去帕米尔高原,实地探寻清朝最西部的国界。很多个夜晚,他着迷于清代西部国界问题,夜深仍然睡不着,白天也不觉得困乏。

2013年夏季的那次考察中,在牧民的帮助下,他跨越了淹没到马肚子的冰河,寻找到了现处吉尔吉斯斯坦境内的“乾隆纪功碑”遗址,

就这个点,一个碑坑一平方米左右,我就站在碑坑中间,这才是真实的历史。

当年还不是大V的侯杨方在微博上直播了自己的考察,在那条微博他解释说,“它是帕米尔高原(大部)曾属中国的铁证,记录了乾隆二十四年平定回疆,追击到此的最后一站(战)”,也是乾隆极盛的最好的纪念碑。

由此他替乾隆抱不平:为什么现在的影视剧都将乾隆这位杀伐决断、果敢坚毅的皇帝,描绘成整天混迹于大观园脂粉堆中的贾宝玉呢?这应该是历史真面目与虚构角色反差最大的一个人了吧?

他对陈道明在《康熙王朝》中饰演的康熙甚是不满,并直言“陈道明演的康熙真烂”。

在他所读到的资料中,他认为康熙应该是一个极修边幅,夏天见人要戴冠、严于律己的皇帝,也是可以持续打猎一天,累垮十几匹马的满洲勇士,而不是电视剧中那个”坐无坐相、东倒西歪的小文痞“。

在侯杨方看来,清朝是大众自以为最了解的一个王朝,但实际上是一个最被误解的朝代。

如果要找一个人给清朝描绘一幅简洁、清晰、明了,但细节又真实可信的全景式画面,侯杨方可能是最适合的。

因为侯杨方主持开发清朝地理信息系统,是一个动态的地图,而地图上动态的变化,后面对应的都是一个个事件,“你必须对清王朝有一个全面的了解,否则也不知道怎么发生的。”

清朝疆域的每一次变动,就意味着背后藏着意义重大的历史事件,由前期的不断向南、向西开疆拓土,到后期的逐渐收缩,侯杨方以历史地理的专业精深的见解和眼光阐释背后的事件过程与因果。

前文曾讲到侯杨方在寻找Kizil达板的艰难,但也正是如此,让他有可能贴近真实可感的清朝历史,因为那段驿路正是清代驿路中的一段,当年一队队清朝士兵正是沿着这条路奔向帕米尔高原,守卫中国最西边的疆土,而侯杨方的汽车,是这段驿路中出现的第一辆汽车。

那天晚上,他发了一条微博,以简短而平淡的一句话记述了当天的经历:艰辛曲折,成果丰硕,一切平安。

历史强调时间变化,地理强调空间变化;以时间为经,以空间为纬,本课程织成一幅清代全景式的画卷。

清朝是中国封建王朝的终点站,更是现代中国的新起点。现代的中国,是建立在清朝基础上的。直到今天,中国社会的方方面面,从疆域、工业、文化到生活方式,都是在那时奠定的。

清朝从一个东北渔猎小部落发迹,击败了一个个敌人,最终成为中国古代疆域最辽阔的王朝,绝非偶然,它有高超成熟的战略、管理与坚定的执行力,它是古代集权政治的巅峰。

本课程为你细致梳理清朝历史脉络,让你掌握权力与文明的基本架构,读懂这一点,你才能真正理解历代中国王朝的政治运作与成败得失。

从历史中提升格局,从思考中开阔眼界,通过洞察这个离我们最近的王朝,来了解当下的现实。不理解历史,就难以读懂现实。

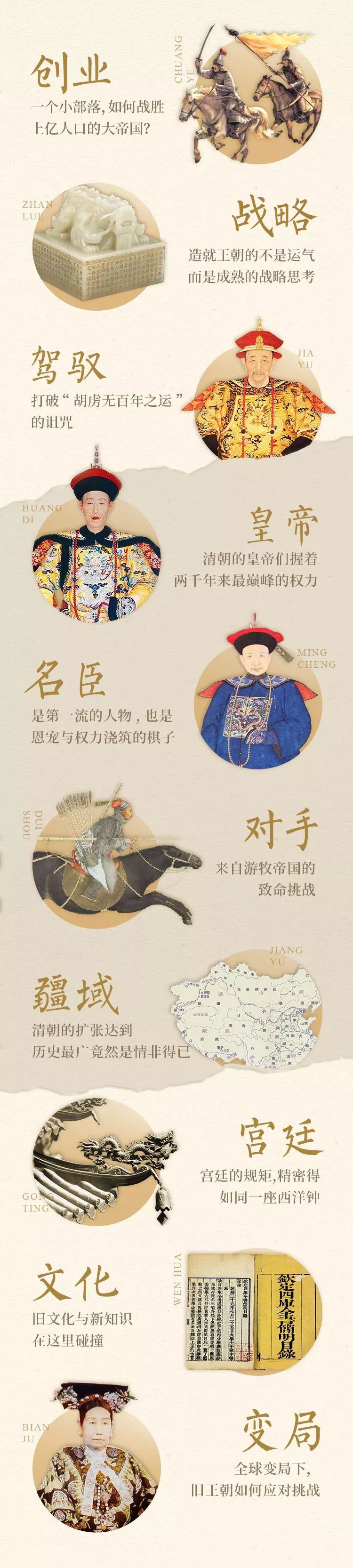

>>>课程设置

为什么一个原始的小部落能战胜上亿人的大明王朝?

为什么极少数人就能扩张并稳定驾驭世界最大的帝国?

在全球化席卷世界的狂潮中,清朝如何应对复杂局势?

>>>你将获得

-

知识:来自满文、蒙文、朝鲜文的史料,给你更宽广的视野

-

观点:通过洞见人性与制度的博弈,给你独此一家的见解

-

秘闻:从历史隐情讲到现实事件,给你更大胆地披露

-

洞察:洞察一个朝代,让你对整个中国古代政治洞若观火

>>>适合谁听