洪都拉斯位于太平洋和加勒比海之间,是典型的两洋国家。境内多山非常适合种植咖啡和香蕉,战略位置重要。

一、

洪都拉斯概况

1、地滨两洋

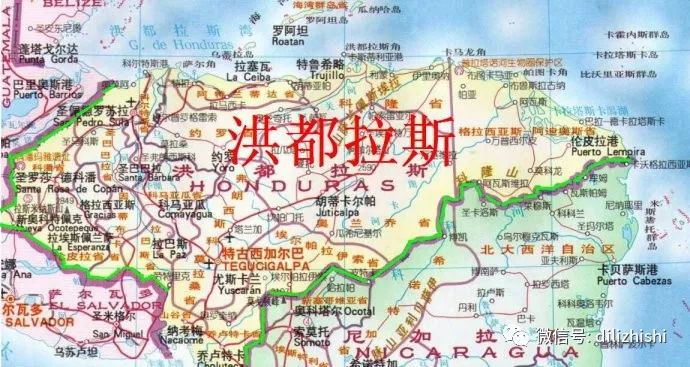

洪都拉斯共和国位于中美州中部,北部濒临大西洋的加勒比海,南部滨临太平洋的丰塞卡湾,海岸线长1033公里,其中,丰塞卡湾沿岸153公里,大西洋沿岸线长度是太平洋沿岸线长度的9倍。

2、

山地之国

洪都拉斯国土大致为三角形,洪都拉斯国名西班牙语意思竟是“无底的深渊”,境内75%以上为山地。蜿蜒起伏的山脉由西向东穿过中部地区,最高山峰为海拔2849米的拉斯米纳斯山。各支山脉之间形成了许多盆地和河谷地带,较大的盆地有西利亚和雷帕古阿莱盆地。主要河谷有科马亚瓜和哈马斯特兰河谷。全国分为4个自然地理区:东部低地区、北部沿海冲积平原区、中部高地区和太平洋低地区,其中沿海冲积平原区是全国农牧业生产基地。

3、

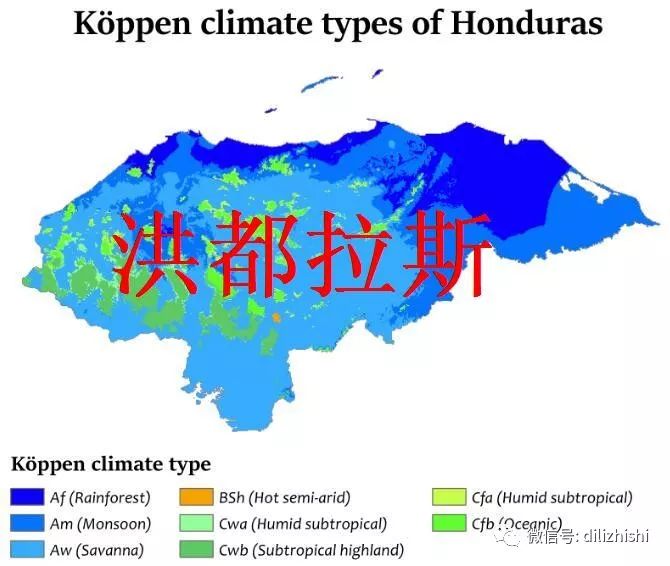

多样气候

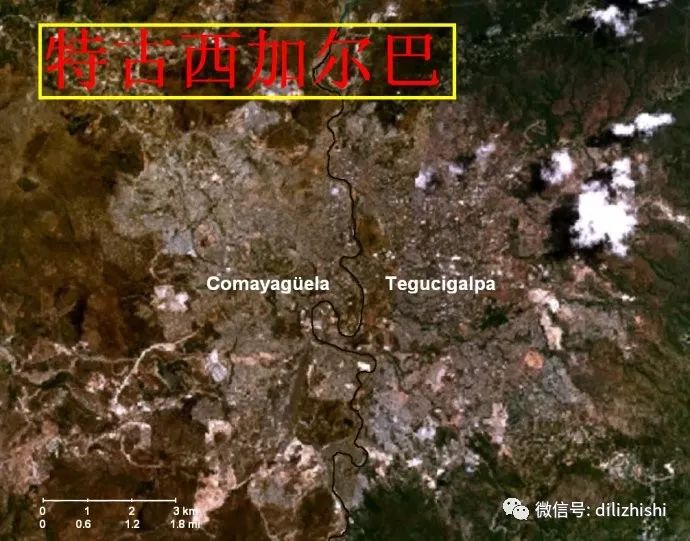

洪都拉斯无四季之分,只有雨季和旱季之别,每年6~10月为雨季,其余时间为旱季。沿海属热带雨林气候,年平均气温31;中部山区凉爽干燥,属亚热带森林气候,年平均气温为23,年降水量在1000毫米以上。滨海地带和山地向风坡年降水量可高达3000毫米。首都特古西加尔巴位于中部高原,凉爽干燥,年平均气温23。

4、

资源丰富

矿物资源丰富,但大多未开发,主要矿藏有金、银、铜、铅、锌、煤、锑、铁、铝土、硫黄和汞等,其中的银产量曾居中美洲首位。

森林面积为610万公顷,森林覆盖率为54%,盛产桃花心木、松木、杉木等优质树材,素有“森林之国”的美称。

水力资源丰富,因此水电成为主要的能源。目前,洪都拉斯有两个主要的水电站,分别是弗朗西斯科·莫拉桑水电站和约华湖水电站。由于洪都拉斯严重依赖水电,易受厄尔尼诺气候引起的干旱影响。

5、

多元人文

人口911.3万(2016年)。印欧混血种人——梅斯蒂索人占83%,他们主要是西班牙移民和印第安人的混血后裔。其他依次为印第安人10%,包括加勒比人、奇卡克人、乔卢特卡人和伦卡人等15个民族。非裔5%、欧裔2%。官方语言为西班牙语。97%的居民信奉罗马天主教。

6、

经济情况

农业系国民经济主导产业,工业基础较为薄弱,以传统的木材加工和制糖业为主,工业企业大多集中在北部沿海地区,那里拥有良好的水力发电设施和交通运输条件。香蕉和咖啡是洪都拉斯的两大传统出口创汇产品,主要出口棕榈油、虾、食糖、烟草等农作物及锌、铅、银等矿产品。主要出口对象国为美国、欧盟和中美洲国家。主要进口机械、电子设备、化工产品、燃料、润滑油、工业制成品和粮食等,主要进口来源国为美国、欧盟、中美洲国家和中国。旅游收入已成为该国的第三大外汇来源。

洪都拉斯一直是一个种植烟草和生产雪茄的国家,当时的西班牙王国在科潘建立了一个皇家烟草贸易站。时至今日,洪都拉斯在美国每年进口雪茄国中常年排居第三位,2017年向美国出口了6180万支高端雪茄。古巴著名品牌好友、潘趣、桑丘潘沙、拉斐尔-冈萨雷斯、圣路易斯雷等的非古版雪茄均在洪都拉斯生产。洪都拉斯的著名品牌还包括CAO、卡马乔、哈瓦那、洛基帕特尔和维拉等。

7、

交通情况

洪都拉斯西北部地区的交通运输业比较发达,而内陆山区和东北部沿海地区的交通比较闭塞,在该地区物资流通一度主要依靠牲畜。公路整体状况较差。首都特古西加尔巴四周群山环抱,地形十分险要,几次修筑铁路的尝试都未成功,因此,特古西加尔巴为世界上少数不通铁路的首都之一。

二、

洪都拉斯历史情况

大约在公元前6~前4世纪时期,洪都拉斯西北部属著名的玛雅帝国的一部分,印第安人是最早的居民。大约在11世纪,玛雅人的后裔托尔卡特人移居到洪都拉斯,著名的科潘遗址就是他们所建造的,当时的印第安人主要以狩猎、采集和耕地为生,基本上处于原始公社阶段。

1、

西班牙殖民统治

1502年7月30日,哥伦布第四次航行美洲时,他所率领的船队抵达洪都拉斯巴伊亚群岛的瓜纳哈岛。

1524年西班牙军队开始征服洪都拉斯,同年沦为西班牙殖民地。1539年,洪都拉斯划归危地马拉都督府管辖。

2、

走向独立之路

在墨西哥独立运动影响下,1821年9月15日,前陆军总监加维诺·加因萨主持发表了《中美洲独立宣言》,主张同墨西哥联合,洪都拉斯成为墨西哥第一帝国的组成部分。中美洲地区召开了中美洲地区的“全国制宪会议”,并于1823年7月17日发表第二独立宣言,采用“中美洲联合省”为国名,洪都拉斯加入中美洲联邦。

中美洲联邦独立后,即分裂为保守集团和自由集团,前者主张建立强有力的中央政府,保持教会和军人的特权,并维持旧有的土地占有制度;后者则主张实行向各省分权的联邦,废除神职人员的特权,实行土地改革。从自然条件上来说,中美洲联邦的各省之间缺乏交通手段,各个地区的地方观念根深蒂固,导致内部倾轧,最终导致中美洲联邦的分裂。1838年11月5日,洪都拉斯脱离中美洲联邦,宣布独立。

3、美国军事干涉“香蕉共和国”时期

从1821年至1978年的 157年中,洪都拉斯共发生

139次政变,几乎每年一次,是拉丁美洲政变最频繁的国家之一,背后或多或少有美国背景。

美国对洪都拉斯的影响超过其他任何国家,一些分析家认为美国是洪都拉斯政治力量一个主要的来源,这一影响可以追溯到20世纪初期,当时,美国联合水果公司开始在洪北部沿海地区扩张。美国政府定期派遣军舰去镇压洪都拉斯的革命活动以保护美国企业的利益。

上世纪70年代,美国为使洪都拉斯左翼政权倒台,综合权衡经济制裁、军事入侵等多种选择后,最终决定实施气象战。1974年9月,美国利用人造飓风技术成功地将“法夫飓风”气旋引向洪都拉斯。暴雨和时速超过177公里的飓风横扫洪都拉斯大地,造成1.1万人丧生,60万人无家可归。洪都拉斯迅速陷入混乱状态,美国趁机支持亲美政权上台。

4、走向稳定的新时期

随着1979年尼加拉瓜推翻索摩查政权,萨尔瓦多局势总体趋于稳定,洪都拉斯于1980年选举产生议会,随之于1981年举行了大选并于1982年通过新宪法,自由党人总统罗伯托·苏亚索·科尔多瓦就职,洪都拉斯结束了连续多年的军人统治。

三、洪都拉斯地缘

1、海湾群岛

海湾群岛由8个岛屿和53个小珊瑚礁组成,位于洪都拉斯北部海岸15公里至60公里之间。这些岛屿自1872年以来一直作为洪都拉斯共和国的一个部门管理。它们位于加勒比海,在洪都拉斯湾入口不远处,从多山的大陆上清晰可见。罗坦岛是群岛最大的岛屿,最大长度约60公里,最宽处最大宽度为14公里。罗坦岛以多山的脊梁为特征,由西向东贯穿整个岛屿的山峰组成。这些山顶经常被暴露的变质岩所覆盖。该岛的南部海岸有大量的深海港受到珊瑚礁的保护,而北部海岸则只有少数狭窄的通道,几乎无法进入。

1830年5月,英国驻伯利兹的监督员入侵海湾群岛,随后,英国组织开曼群岛的居民移民到罗坦岛,1848年,人口超过1000人。1852年3月20日,英国伍德豪斯上校发布了一项皇家授权令,将群岛定为殖民地,其名称为“海湾群岛殖民地”。这些岛屿被宣布为英国的殖民地,立即引起了美国的抗议,认为它直接违反了1850年7月5日的《克莱顿-布尔沃条约》规定,“美国和英国政府,无论一方还是另一方,对哥斯达黎加、尼加拉瓜、蚊子海岸或中美洲任何地区,均不得占领、防御、殖民、占有或行使任何主权。”1859年4月30日,在危地马拉举行的一次会议上,英国在美国的巨大压力下,同意放弃洪都拉斯和尼加拉瓜的海湾群岛和米斯基托海岸,作为补偿,允许英国在英属洪都拉斯(伯利兹)的行动自由。

直到现在,岛上居民对洪都拉斯认同感不强。如今,海湾群岛是洪都拉斯旅游业发展的主要锚地,约占所有游客的28%,旅游业和渔业,它们占岛屿总产值的大约50%。

2、丰塞卡湾

丰塞卡湾位于萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜之间的太平洋延伸部分,长约65公里,湾口宽32公里,内部宽80公里,面积约1800平方公里。海岸线延伸261公里,其中洪都拉斯拥有185公里海岸线。丰塞卡湾湾阔水深,面积约1800平方公里,非常适宜建立海军基地。但是丰塞卡湾里宽口窄,洪都拉斯如果要进出太平洋,就不得不面对萨尔瓦多和尼加拉瓜的钳制,供洪都拉斯出入太平洋的航道宽度仅有10余公里。