本文来自豆瓣网友 机核网 的日记

导语:

乔治·A·罗梅洛去世了。对于今天的年轻人来说,当他们沉醉在《行尸走肉》、《僵尸世界大战》甚至《Left 4 Dead》这些既惊悚又迷人的僵尸题材电影与游戏中时,却很少能够想到,这个看起来和蔼慈善的白发老人才是将西方僵尸文化发扬光大的源头。虽然今天看来,《活死人》三部曲可能更显粗陋和平淡,但时代终将铭记这位既热爱恐怖元素、又诙谐有趣的导演。

其实,他是一个谦和、风趣并很爱开玩笑的老人家

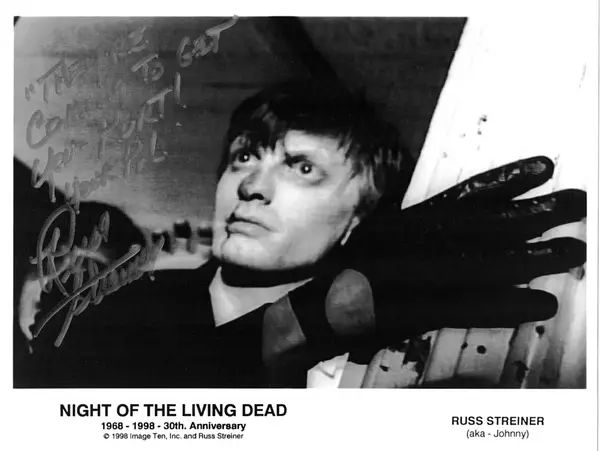

1968:“活死人”极富争议的初夜

1968年10月1日,匹兹堡的Fulton Theater(富尔顿剧场)又有新片上映了。购票入场的人群里包括成年人、青年情侣和小孩子,对于他们来说,这只不过是一个普通的周末,他们已经习惯在这样的午后用一张电影票度过一两个小时的惬意时光。

然而,接下来的时间对于在场的观众来说,是一场完全出乎预料的灾难。这部名为《Night of Living Dead》(《活死人之夜》)的电影让他们见识到了前所未有的恐惧感,《芝加哥太阳报》的专栏作者Roger Ebert事后以一种近乎愤怒的语气抨击这部电影:

小孩子们已经习惯去看电影……但我并不认为他们真的知道自己要看什么。所有人都沉默了——当电影放映过半,银幕上的氛围已经变成了令人意外的恐怖,我看到一个9岁的小姑娘坐在她的座位上无助地哭泣。而那些可能比她还小的孩子们,他们仍处在将银幕上的事件完全当真的年龄,他们面对死亡的场景不知所措……影片的结局已经很难用“不愉快”来形容,事实上可称“悲惨”:无人生还。就这样,一切都结束了。

“比希区柯克的《惊魂记》还恐怖!”这个评语来得有点儿晚了

这就是乔治·A·罗梅洛送给美国影坛——也是整个世界——的首映礼。由于当时MPAA(Motion Picture Association of America film rating system,美国电影分级系统)尚未得以实施,因此这部《活死人之夜》给那些误入影院的孩子甚至是成年人都带来了成吨的伤害。大批观众慕名而来,又哆嗦着离开影院,一时间“僵尸”成为了美国街头巷尾的热议话题。《纽约时报》的影评家Vincent Canby甚至用“毫不掩饰的放纵暴虐(unrelieved orgy of sadism)”来形容这部电影,同时还尖刻地评价道:“匹兹堡垃圾电影制造商的良心和社会责任感都到哪儿去了?”

但是,即使是那些秉持最激烈措辞的反对者们,也不得不承认这部看起来略显粗糙的90分钟黑白影片,为恐怖片打开了一扇新的大门。一些影评人对它评价颇高,当时可称为观影风向标的《电影时报》就称赞它是“恐怖电影中的明珠”,著名影评人Rex Reed则称赞:“如果说什么能把一部B级片变成一个经典……那你绝不能错过《活死人之夜》,它对于那些恐怖电影的爱好者来说简直是无法想象的(unthinkable)。”

乔治·罗梅洛的僵尸传说是如何诞生的

1940年,乔治·罗梅洛生于纽约布朗克斯。他的家庭组成稍显复杂:母亲是立陶宛人,父亲从归属国上来说是古巴人,却出生在西班牙阿科鲁尼亚,祖上是正港的卡斯蒂利亚人。作为一位商业艺术家,父亲从小就给予乔治有关艺术的熏陶。少年时代,乔治经常搭乘地铁去曼哈顿租电影来看。

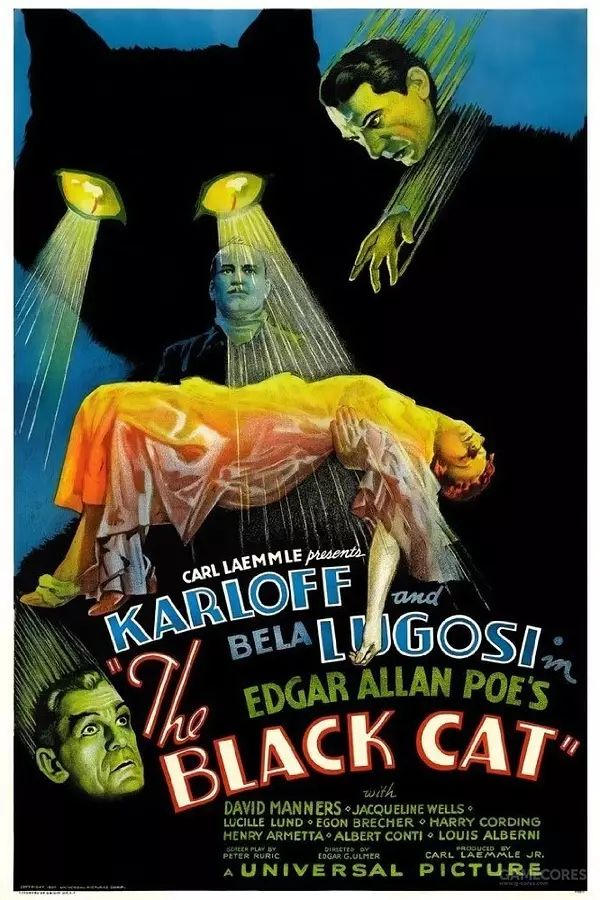

和大部分孩子的爱好方向不太一样,年少的乔治非常喜欢一些怪力乱神的片子,比如《白魔》(《White Zombie》,1932)、《黑猫》(《The Black Cat》,埃德加爱伦坡原著,1934)、《吸血鬼伯爵》(《Dracula》,1931)等等。这些带有实验性质的低成本恐怖片无论是在上映的年代还是其后都未能形成非常广泛的影响力,但是乔治·罗梅洛认为这些影片给他带来了丰富的创意来源,也使他头脑中的“恐怖世界”逐渐成型。

这些30年代的恐怖片虽然粗陋不堪,却让年少的乔治乐此不疲

1951年,《曲终梦回》(《The Tales of Hoffmann》)让11岁的乔治·罗梅洛坚定了从事电影事业的梦想。在他的眼中,这部电影交织着现实与魔幻,有一些奇怪与惊悚的东西,却又与银幕外的观众紧密相连。片中一些实验性的技法让乔治如醉如痴,他意识到:电影可以将人类精神层面的情绪提取出来,并形成真实影响。

就读于匹兹堡卡耐基梅隆大学期间,乔治·罗梅洛正式开始了他的电影生涯。他先是尝试拍摄电视广告和短片,随后与朋友们正式成立了一家叫作“Image Ten”(十人影像)的小公司——而这个名字的来源也非常简单:给公司掏钱的股东一共有10个人。

至于说《活死人之夜》的出炉,其实也带有相当程度的实验和胡闹性质:乔治·罗梅洛和搭档约翰·拉索(John Russo)一开始打算写的是一个带有惊悚色彩的轻喜剧:关于青少年外星人与地球孩子之间的交往与沟通问题。但是随着他们思考的深入,事情的走向开始不一样了,这完全是因为约翰·拉索在剧本里添加了一个设定:外星人依靠腐烂的人类尸体为食。

他们拍摄的时候也挺用心的……虽然黑白片很大程度上掩饰了道具的粗糙

我们都知道开脑洞的后果——通常都是无可挽回的。几轮讨论和改写过后,这个剧本已经和最开始的想法完全不同:约翰·拉索严肃地指出,能吃的尸体肯定不会是那些埋在坟墓里很长时间的骸骨;乔治·罗梅洛则认为这些尸体应该是能动的,就像曾经风靡美国的“海地僵尸传说”那样;不甘示弱的约翰干脆决定让这些尸体能吃活人(Flesh-eaters),还会主动向活人发起攻击,并感染那些健康的人类;最后,乔治一锤定音,将这些家伙称作“Ghouls”(食尸鬼)。

*Ghoul原本是来源于阿拉伯神话中的怪物,传说中它们能变化为动物,尤其是变成食腐的鬣狗。它们会劫掠坟墓,以死者尸体的血肉或者是幼儿为食,亦会将旅人诱至沙漠荒地中杀害并吞噬。

惊不惊喜?意不意外?

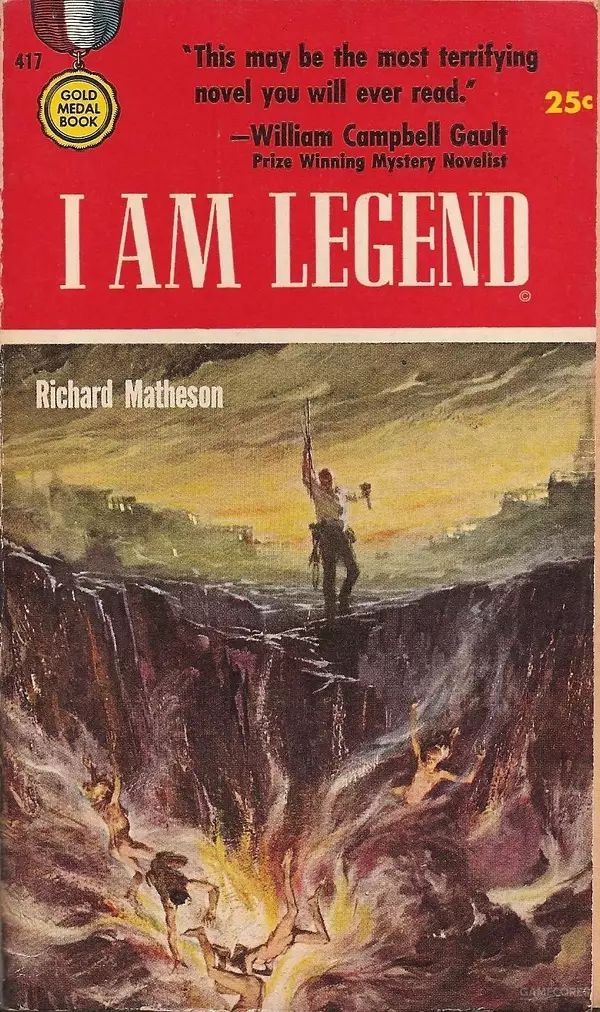

不过,遭致了一些诟病的是,《活死人之夜》的剧本结构看起来和另一部作品非常类似——事实上,乔治·罗梅洛在讨论剧本的创作过程时,也曾直言不讳地说:“其实我是从理查德·马特森(Richard Matheson)的《我是传奇》(《I am Legend》)里直接扒了一段儿(rip-off)。”不过,他接下来陈述了自己有关创作的更多看法:

我认为《我是传奇》实际上是在说一场革命。整个地球上除了一个人之外,其他人都变成了吸血鬼,那么我就不能这么干了。吸血鬼是被称作“永生”的东西,那我可能就要考虑:如果人们都死了,但是仍能活动,那会怎样?

虽然理查德·马特森本人对乔治·罗梅洛的“大胆借鉴”颇有微词,但是电影业界普遍没有认为这个借鉴够得上“抄袭”的标准——因为《活死人之夜》的剧本结构和整体体验,都已经远远超越了《我是传奇》的初衷。

《我是传奇》1954年版封面

为什么说《活死人之夜》是一部里程碑式的作品

最初,Image Ten非常乐观地认为,这部片子很容易就能拍完,他们为此筹集了6000美元巨款——但是在进入执行阶段之后不久,10个股东就不得不再掏出6000美元。然后,这笔钱也很快就花完了。最后当影片杀青时,他们实际筹集的预算是114000美元。

需要说明的是,1960年代晚期,正是好莱坞新老导演和演员交替的年代,也是风雨飘摇的晚期。当时并没有人看好电影的未来,七大影业债台高筑,裁员/并购不断。即使是1969年名动天下的《逍遥骑士》,预算也不过40万美元而已,更何况名不见经传的乔治·罗梅洛和他的小伙伴们了。

考虑到布景和化妆的成本,不太懂他们最开始的自信是从哪儿来的

然而,乔治·罗梅洛的野心在这部小成本电影中几乎是一次性展露无遗:与传统恐怖片概念完全不同,他引入了许多新锐的内容,使陈旧、腐朽的僵尸/吸血鬼题材得以新生;剧本的结构在当时也可称是标新立异,尤其是极其沉重的悲剧结局,对每个观众都造成了巨大的震撼;影片中颠覆观影经验的一些镜头和概念的大胆运用,让几乎所有人都为之惊叹,也奠定了后世僵尸电影的基础框架。

辐射、僵尸、感染、密室,和从头到尾的死亡

在《活死人之夜》的开头,风雨飘摇的夜晚就渲染了不祥的预兆,而在此之后突如其来的死亡毫无预兆地让观众陷入了莫名的恐慌之中。然而,当观众们还在合计“没见过死人这么快的电影”时,死亡便如同暴风骤雨般接踵而至。

更加令人绝望的是,这是一部死人包围活人,并最终将活人都变成死人的影片:在死人的围绕之下,外有被僵尸感染的威胁,内有幸存者们彼此间的猜忌和勾心斗角。毫无道理的异变来源(人造卫星带来的外太空辐射)与奇特的传播性,让身临其境的观众们陷入绝望的深渊;被视作孤岛的封闭密室随时都有着被攻破的危险,所有人都在为越来越少的幸存者捏着一把汗。

但是他们是注定要失望的。没有一个人被拯救,没有。

更大的分歧与威胁来自幸存者自身

在乔治·罗梅洛之前,从未有人试图将如此丰富的元素整合到一部恐怖片里:比鼠疫更加凶猛的传染性、带有科幻/魔幻色彩的传播基础、堡垒般的安全屋/密室等等。更重要的是,如果说之前的吸血鬼/僵尸类型片所描述的都是怪物的恐怖,那么《活死人之夜》的侧重点则是人心的恐怖。对于片中的人们来说,外在的僵尸是可见的威胁,但这种威胁其实并不如彼此之间的猜忌和伤害更凶险。

这些要素不仅构成了《活死人之夜》的主干,更成为了之后猛鬼/僵尸题材电影的核心框架。无论是之后的《活死人之地》,还是画风突变的《杀出个黎明》,以及戏谑大于恐怖的《僵尸肖恩》,或者亚洲的《釜山行》,都脱离不开这个基本盘。

究其原因,可能是因为绝境中的人心真的很恐怖吧。

挑战道德观点的影像突破

除了这些之外,让当时的观影者们瞠目结舌的是:虽然仍是粗陋的黑白电影画面,但片中的一些镜头对于他们的认知造成了越界式的挑战。这其中最大的冲击,大概来自于片中的年轻姑娘Karen Cooper在变成僵尸之后,吞噬她父亲尸体的场景。

根据一些观众的复述,当僵尸食人的场景出现时,影院中先是陷入了“令人不安的沉默”,之后便是“尖叫和啜泣”,在几个影院中还出现了观影者当场昏倒的案例。造成这种深度恐怖感的原因,可能是与30年代开始在美洲大陆传播的“加勒比活尸”故事有关:传说加勒比海国家尤其是海地和牙买加的原住民中,流行着秘密的巫毒术,巫师可以通过奇特的献祭仪式,使死人复活,并以新鲜血肉供养,驱使他们从事种植、采摘等劳作,甚至是杀人。

除此之外,非常明确的死亡场景和全灭结局也是让影片备受争议的核心:

“在最高法院为影片中的暴力与色情元素作出明确的界定之前,《活死人之夜》一直是电影工业中‘超限’的最好样本。这部只有90分钟的恐怖片让整个社会对电影出品商的社会责任感提出了质疑,并且对享受这种‘无情的狂欢’的观众们的道德健康感到十分迷惑……”——Russel Jamie,《The Book of Dead》

这种今日司空见惯的场景在当时来说颇具挑战性

事实上,对影片的内容和结局提出质疑的并不只是观众。作为意向中的发行商,哥伦比亚和AIP(美国国际图片社)在观看了样片之后,都对Image Ten提出删减硬杀伤场景并修改结尾,但乔治·罗梅洛回答他们的只有一个词:NO. 在百般坚持之后,《活死人之夜》还是冲破了坎坷,成功登上了院线,这在今天或许是完全不可想象的事情。

超越初衷的社会影响力

由于是一部低成本影片,因此在《活死人之夜》的拍摄过程中,很多事情是阴差阳错或者将错就错的:比如说剧本原定的主角是一位高加索裔人士,但主演Duane Jones却是个黑人;原定主角是个文化程度很低的卡车司机,但是受过良好教育的Duane Jones自己基本重新写了一遍台本,使其更具备丰富的戏剧性;由于经费有限,大部分的场景是在匹兹堡北部的埃文斯镇(Evans City)一个即将被拆毁的街区拍摄的。

Duane Jones从头到尾都非常勇敢、正确、果断,最后也TM难逃一死

然而,就是这么一部到处捉襟见肘的电影,却在上映之后获得了远超最初预期的影响力。评论家Stephen Paul Miller将其描述为“一部明确地没有任何希望的、不可挽救的悲剧”,并将其中的僵尸情节与当时被社会口诛笔伐的越南战争相提并论。一些元素也被认为取自于越战中的纪录片,比如黑白的镜头、无声的远景、充满危险的搜索和毫无人性的屠杀。

“这部电影通过夸张而魔幻的情节嘲笑了政府主导的军事行动,更加讽刺的是当真正的危机袭来时,政府的力量并无法抵挡疫情或保护公民。”

关于越战,这张照片可能是很有名的一张,但也是非常温和的一张

作为一部现象级的电影,《活死人之夜》的内涵被更多人引用、延伸和过度解读。比如电影史学家Linda Badley就认为:这部电影与史上的其他电影的恐怖之处都不太一样,其核心在于:

他们是我们。

Linda在后续的阐述中,还认为这部电影是“炉边怪谈”的新生,象征着父权制核心的覆灭,并对联邦政府机构、媒体传播机制和整个民防构架提出了尖刻的质疑。

另一种褒奖则来自于民权人士。评论家Mark Deming指出:“全片唯一可称为英雄人物的,便是黑人Duane Jones,然而这位充满智慧和勇气的人,却最终死于人类的枪弹之下,而非僵尸手中。这就好比马丁·路德·金的死亡,让人郁结、痛苦和悲愤。”

但更有趣的是,乔治·罗梅洛能够接受有关“反战”的说法,却从未承认他是因为马丁·路德·金在同一年的死亡才获得了灵感。2013年,当某次采访又提起这个陈旧的问题时,老爷子非常厌烦地表示:当时请Duane Jones做主演主要是因为穷,他们直到电影拍完之后才知道马丁·路德·金被暗杀了。

开宗立派,前无古人——但并非尽如人意

从1968年首映开始,《活死人之夜》在美国风行10年之久,票房高达1500万美元。它被翻译成超过25种语言,在欧洲、美洲和澳洲发行,并在海外获得了超过3000万美元的收益,还获得了1969年欧洲电影票房冠军。

50年之后,《活死人之夜》仍旧享有盛誉。在烂番茄上,这部电影的新鲜度常年维持在96%,并被誉为“1968年最佳电影”,入选滚石杂志的“史上百大优秀电影”,被美国电影学院列为“百大影片”中的第93位,以及其他更多的荣誉。

多年后,IMAGE TEN的老班底再聚首,但都已经是风烛残年了

但是对于乔治·罗梅洛来说,他的起点或许来得太高了。在《活死人之夜》之后,乔治·罗梅洛又拍摄了《活死人之地》和《活死人黎明》,他一生的电影成就也与僵尸牢牢地捆绑在一起。但非常遗憾的是,并没有一部电影能够再取得像《活死人之夜》那样伟大的成就。

或许,作为一位影坛的开创者来说,他已经为后世的人们指引了一个无比明确的方向,这样就足够了。

当我们谈论僵尸电影或游戏时,我们在谈论什么

说到有关僵尸类题材的创作,我们无需去连篇累牍地列举《活死人之夜》后的僵尸题材电影,也不用把风行的僵尸类题材游戏都说一遍——因为根本说不过来。如果乔治·罗梅洛的去世只是引出一些《乔治·罗梅洛影响的十大僵尸电影》、《史上十大僵尸游戏》之类的文章,那未免太没意思了。

改编自《活死人之地》的授权同名游戏,但可惜反响平平

同名漫画沿用了原作的设定

同名漫画沿用了原作的设定

不同时代的人们对僵尸类电影与游戏有着不同的认识。80后的记忆可能来自《生化危机》,90后的认识可能是《行尸走肉》,00后上手玩的第一个僵尸题材游戏则可能是《消逝的光芒》。但无论哪个游戏,对于玩家而言,都需要将自己代入到极度严苛的生存环境与危险之中——无论你手中握着的是什么武器,面对的僵尸行动速度或快或慢,唯一的命题就是生存下去。

或许我们可以从《求生之路》中学到合作的精髓,从《H1Z1》或者《DayZ》中学到丛林法则的残酷,甚至从《植物大战僵尸》中学到战略的重要性,但是僵尸题材终究只是存在于人们想象中的一种末世情境。如果认真起来的话,一个师属榴炮营甚至不用急速射就能解决掉半个中等城市的尸潮,更别提类似《僵尸世界大战》或者《釜山行》中那种热兵器屌用没有的奇怪情境了。

我们之所以关注僵尸题材的作品,大概是因为我们更想体验到那种濒临绝境时,尊严与勇气的爆发,以及人性的光辉与丑恶。当一切都面临终结时,这种体验会显得更加可贵,更加沉重。人类的安全需求,位于马斯洛需求的底层,也是最为直观和刻骨铭心的需求。假若人与人之间、人与社会之间不再存在信任,那么不仅看似严谨的公序良俗会在瞬间土崩瓦解,作为个体的人类也会在瞬间回到争夺生存权的石器时代。

此时,失去人性还是失去兽性?每个人都将被迫也必须作出选择。

这可能是生活在现代社会中的我们最大的恐惧,也是乔治·A·罗梅洛老先生留给我们的最大的遗产。

R.I.P Mr. George A. Romero(February 4, 1940 – July 16, 2017)

- END -

感谢作者为豆瓣贡献优质原创内容