鼻咽癌是来源于鼻咽上皮的恶性肿瘤,高发于东南亚地区,特别是中国南方广东、广西等地,故俗称“广东瘤”。初诊鼻咽癌标准放化治疗后5年总生存率高达80%,但转移患者中位生存时间仅10~20个月,转移是目前鼻咽癌治疗的主要瓶颈。既往多项研究发现抗原递呈的关键分子——MHC I类分子异常与鼻咽癌的不良预后相关,提示肿瘤抗原异常可能与鼻咽癌免疫逃逸有关。

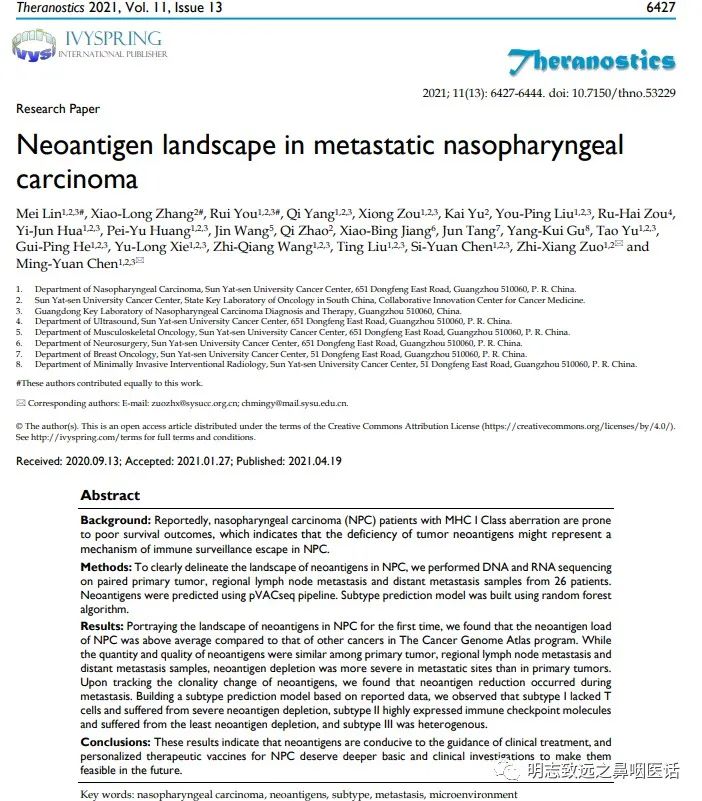

近日,中山大学肿瘤防治中心陈明远教授和左志向教授在生物医学1区杂志《Theranostics》(2020 IF: 8.579)上发表论文,首次描绘了转移鼻咽癌新抗原全景图,发现肿瘤转移过程存在新抗原丢失情况,而患者新抗原的特征能够协助临床医生进行治疗方式的选择。

新抗原(Neoantigens)是指由肿瘤突变或者是致瘤病毒引起的异常的蛋白或多肽,新抗原是免疫系统识别肿瘤细胞的重要标签之一,体现了肿瘤细胞的免疫原性。

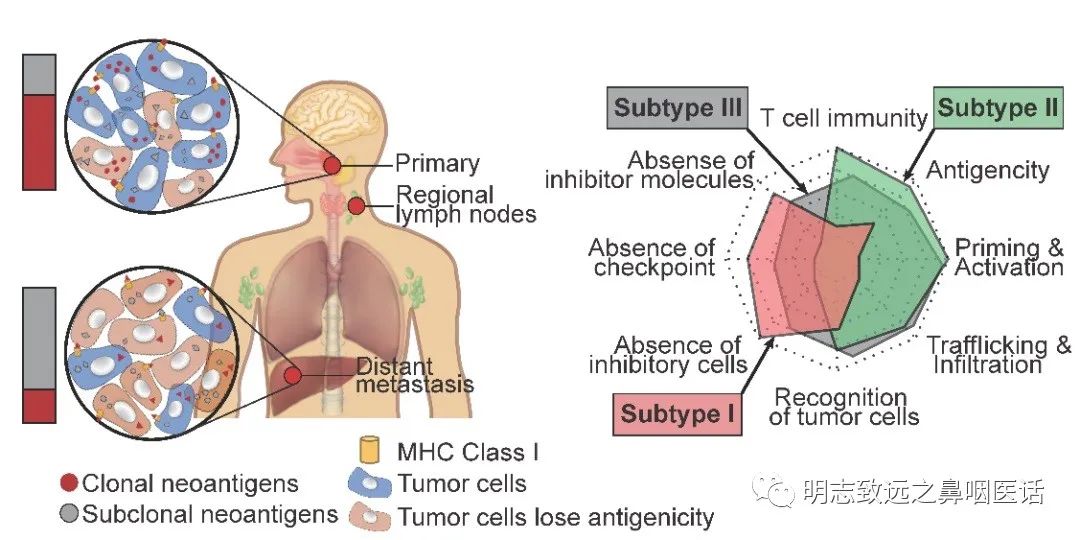

在此项研究中,研究人员通过对配对鼻咽癌原发灶-颈部淋巴结/远处转移灶样本进行基因组及转录组测序及后续生物信息分析,发现鼻咽癌新抗原负荷与癌症基因图谱(The CancerGenome Atlas Program,TCGA)中癌种相比,整体处于中上水平。新抗原耗竭是指在转录到翻译为蛋白的过程中,通过拷贝数缺失、转录减少或转录后的修饰达到下调新抗原数目,减少免疫原性进而免疫逃逸的目的。

虽然鼻咽癌原发灶的新抗原的质与量均与转移灶相当,新抗原耗竭的情况却更多见于转移的样本。对配对原发灶及转移灶新抗原的变化情况进行追踪,研究人员发现在转移的过程中存在新抗原的丢失。另外,使用随机森林算法对患者进行分子分型,研究人员发现I型患者缺乏免疫浸润且新抗原耗竭情况最严重,预后最差,亟需新药新靶点的应用;II型患者高表达免疫检查点抑制分子,而新抗原耗竭情况最轻,可能对免疫检查点抑制剂敏感,预后最好;而III型患者则包含了异型性的患者。

这些结果说明新抗原的特征能够协助我们对患者进行治疗方式的选择,而对于能否针对新抗原研发肿瘤疫苗也值得进一步的深入研究。

中山大学肿瘤防治中心的陈明远教授和左志向教授为文章的共同通讯作者,林美博士、张小龙博士和游瑞博士为文章的并列第一作者。