乔木原创,点击上面 新侨 关注。

五年前,女儿从幼儿园毕业,老师让我作为家长代表发言。因为是个很正式的毕业典礼,要求有演讲稿。中国特色从幼儿园就开始了,照例要事先审查讲稿。

砍掉了自由的翅膀,再有文采和情怀,最后也就是感恩、希望、健康成长、未来在你们身上的俗套。

记得开始几句:

我上过所有能上的学,只有小时家贫,没有上过幼儿园。这三年每天接送女儿,了解日常进展,参加各种活动,终于完整地上完了幼儿园,和你们一起毕业了。

过去把上学受教育,叫喝墨水、读书。1976年上小学识字,语文书的第一课是带拼音的“毛主席万岁”。老师的解释,万岁就是万寿无疆、长生不老、永远健康。没过几天,老师又在悲痛欲绝中,教我们永垂不朽、永远活在心中的表达。

唉,大人的世界真复杂,生死都说不明白,还说这是比喻、爱戴、缅怀。

那时除了课本,没什么课外书读,就是唱歌。早操整队唱,上课前等老师时唱,放学排队回家路上唱。很多歌记不清了,只有一首共产主义接班人,几十年过去了,女儿上小学还在唱。我已人到中年,接班无望,就看他们了。

另外有一首歌颂当时的华主席,其中一句歌词“毛主席把大业交给了你”,怎么也不理解,他大爷是谁?为什么要交给他?书读得少,理解力就差。

家里也没有什么书读,所有的存在都是围绕着吃。晚上天黑就睡,多开一会昏暗的灯都是奢侈,因为要多交电费。

有一本书前后都没有皮,并不断地被撕走,从书脊上看叫《苦菜花》,被我没头没尾看了无数遍。还有一本父亲单位新发的《毛泽东选集》第五卷。那些伟大的理论,二年级的我不能领会,最爱看每篇下面的注释,多少有些故事、典故。

开学拿到新课本,最爱看的就是语文书,一天就能囫囵吞枣地看完。然后就是看上中学的两个姐姐的语文书:见过结婚的场面,但不明白为什么会有《刑场上的婚礼》。还有《绞刑架下的报告》也不明白,但开头的几句,始终记得:

“从门到窗子是七步,从窗子到门是七步,这个我很熟悉。”

小学印象最深的就是看完了48本一套的《三国演义》小人书,或叫连环画,很多还是一分钱一本在街头的书摊上看完的。后来随着评书的兴起,就到处借着看《杨家将》、《岳飞传》、《隋唐演义》。不光看,放学的路上还给小伙伴们讲。

现在仍清晰记得隋唐第一条好汉李元霸、第二条好汉宇文成都、第三裴元庆、第四雄阔海、第五伍云召、第六伍天锡、第七罗成……十六秦琼、十七尉迟恭、十八单雄信。

初中就是看武侠了,同学借、书摊租。为了加快流转,一节自习就能看完一本。这个时候还出了个手抄本《少女之心》事件。班主任突然开班会,讲危害,查缴这个书,我才听说。可惜看不到了,只能反复看《生理卫生》课本上老师不讲的最后几章。

多年以后,在网上看到此书,又叫《曼娜回忆录》,台湾传来的,觉得也没什么。现在的我,更爱看网上常艳博士的回忆录:《一朝忽觉京梦醒,半世浮沉雨打萍》。我下半年要写的书,争取超越这本。

高中虽有升学压力,但也看了不少书。这个时候两个姐姐先后工作了,我有钱买点书看。印象深的是一套《五角丛书》,每本五角钱,介绍各方面的知识。还有一套《走向未来》丛书,都是小册子,介绍当代国外政治学、经济学、社会学各学科的理论知识,对从小学习的历史、政治,是个极大的冲击,开始发现不同的分析方法和认识视角。

《走向未来》丛书的编者、作者,都是当时的学术界、思想界名人,个个名字如雷贯耳。我憧憬着上大学后没有升学的压力,好好追随他们的学说。

1988年第一次走出陕北的毛乌素沙漠,来到省城上大学。第一年果然热闹,各种讲座、辩论、思潮、概念,那些人和国外众多思想家的名字频频出现。第二年全部销声匿迹,只有被批判的时候才提起。

此时大学生还包分配,所以学好学坏一个样, 60分万岁,“官倒”盛行,读书无用。大学university被翻译成“由你玩四年”,出现了各种派别:托派,考托福出国;麻派,打麻将各种娱乐;气派,气功修炼特异功能;鸳鸯蝴蝶派,谈恋爱搞对象。

我各派都有参与,但由于分配制度,老少边贫困地区,毕业后哪来哪去,除非有个好爸爸,现在叫拼爹,可以留在大城市,或进入好单位。此外要想改变,只有考研。

因为考研,我看了一些政治学、国际关系的书,比如摩根索的《国家间政治》。大学专业是英语文学,也看了许多译著和原著,欧亨利的小说让我对社会,乔治·奥威尔的《动物庄园》、《1984》,让我对政治,有了比较映照。

1992年如愿考上人民大学国际政治学的研究生,可是随着南巡讲话,全国开始了下海潮。此时已不满足于读书,开始编书赚钱了。经常是确定一个选题,或给书商打工,几个同学到图书馆借一堆书,大概翻翻,东拼西凑,一本书就出来了。

研究生自由度大,上了一年课,剩下两年就是兼职、调研、旅游、晃悠,有一搭没一搭地谈个恋爱。也读了不少书,但大都不记得了,却因一段感情,记住了当时畅销的《廊桥遗梦》,其实也就是一男一女的四天四夜。

后来工作辗转,从机关到研究所再到媒体兼职,书看得越多,越郁闷,越想改变。想着出国,没有坚持下来,放弃了。做过小生意,没挣什么钱,却心力交瘁。香港回归前进入股市,以后许多年深度套牢。

最终发现自己还是想读书,读博士,当教授,相对自由一点。

1999年辞职后考入清华新建的国际问题研究所。由于承接一个国际合作课题,就定为自己的论文选题,研究美国媒体的中国报道及对中美关系的影响,所以一直坚持看美国新闻网站,那时随便看。

此外就是看国际关系和国际传播的理论书籍、论文文献。这个时代的阅读方式开始变化,水木清华、北大未名BBS经常光顾;《亦凡书库》等网络图书馆,应有尽有。前面提到的《少女之心》以及许多政治历史书籍,就是在电脑上看的。

清华的图书馆很好了,但理工管理类的图书居多。当时上面协调,给我们文科的博士生、教授办了北大的图书卡。这个国内大学最大的图书馆,藏书虽然丰富,但有些书没有,或不给借,远不如网上的多元多样。

2002年进入大学做新闻系老师,教学研究,安身立命,专业书籍和论文看得多一些。05年到伦敦经政学院做了一年博士后,看看人家那图书馆的藏书和服务,就像从国营供销社进了外资大超市。

看是看不过来了,尽量复印、拍照、搜罗一些二手旧书带回国。中文书方面,最难忘的是辛灏年先生演讲后送我的一本签名《谁是新中国》。

这本书最震撼的结论就是,研究了英法德俄各国的共和宪政之路,共同点都是民主革命后建立了共和,但很快专制,或阶级专政复辟,再建共和,再复辟,反复折腾。法国大革命后,一百多年才确立共和。俄罗斯二月革命废黜沙皇,建立共和政体,十月革命复辟,开始漫长的专政制度。直到苏联解体,俄罗斯重回二月革命后确立的制度,走向共和。

想想当年无疾而终的热播剧《走向共和》,中国共和的曲折和方向,其实也没有例外地清楚。

回国后,一边读书整理,一边兴之所至地编译著了几本书。值得一提的是根据博士论文修订出版的《鹰眼看龙——美国媒体的中国报道与中美关系》,为政治传播研究翻译的《政治广告》。当然还有许多论文发表。

尽管成果足够,但副教授做了十年,报了几次正教授,都没有结果,最后还被去了图书馆。

不能做学问了,对都有标准答案的学问也没有了兴趣,就看乱七八糟的书,写乱七八糟的文章。

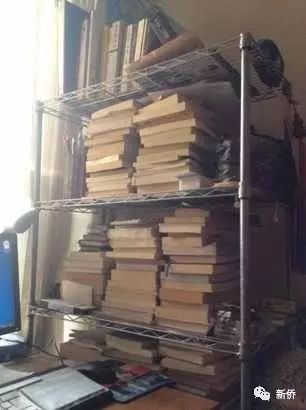

后来图书馆也难容我这种乱七八糟的人,或者说不愿再在乱七八糟的大学里委屈自己,三年后辞职回家。家中虽然也是乱七八糟,但自由心安,不用那些在智识和道德上都不如你的人看管。

无奈家中逼仄,想处理许多不看的书,好清爽度夏。2011年定制的全球限量500个包,还幸存200多个。两千多张个性书签,还残留二三百张。

任意三本书,加一个包和书签,168元。包邮。