骨缺损、感染、坏死,咔咔一顿清创之后发现骨头不够用了,咋办?来来来,

Masquelet 技术

闪亮登场!本文整理了详细操作步骤,供大家参考。

1、Masquelet 技术又被称为「诱导膜技术」

:

是由于特定的骨缺损重建材料植入后,材料刺激周围包裹的组织生成具有生物活性的膜性结构。

这一诱导膜血管化良好,可分泌一系列的生长因子且包含大量成熟的间充质干细胞,使得局部形成一个利于组织再生的微环境。

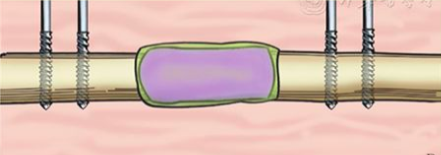

2、Masquelet 技术主要包括体内形成诱导膜和诱导膜内植骨两期:

彻底清创、固定、用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥间隔器(Spacer)置于骨缺损部位。

6 ~ 8 周后诱导膜形成, 确认感染得到控制后,取出聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥间隔器, 并在膜内进行植骨。一般二期手术后几个月骨缺损部位即可矿化/皮质化。

Masquelet 技术示意图

1、一期体内形成诱导膜:彻底清创、固定、填充骨水泥。

修复骨缺损之前应

彻底

清除骨缺损处的感染或坏死组织,消灭死腔,直至骨端出现新鲜渗血。

大段骨缺损清创后需要固定,应根据骨缺损情况选择合适的固定方式。

-

可采用单臂或环形外固定支架固定,可以维持骨折端的稳定性,且能降低感染概率;

-

也可采用髓内钉固定,固定强度较高,可以早期进行锻炼,且有助于减少二期植骨量。

临床一般应用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥间隔器(Spacer)置入骨缺损部位,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥具有良好的生物相容性,是治疗骨缺损的理想填充材料。

间隔器应在其凝固前进行塑形,在不影响软组织覆盖及切口闭合的前提下尽可能大,包裹骨断端 2 ~ 3 厘米,如未包裹骨折端,后期植骨后所植的骨不能与骨断端融合,是骨折不愈合的主要原因。

-

首先起到机械力学支撑的作用,防止纤维组织长入骨缺损区,为后期植骨的生长提供良好的生物微环境;

-

其次,PMMA 作为异物,刺激机体周围形成诱导膜,诱导膜起到生物保护作用,既可以促进植入骨的重建和再血管化,又避免了植入骨被吸收。

PMMA 骨水泥在凝固过程中存在

放热反应

,会造成周围组织损伤,严重时可导致骨坏死,因此,将骨水泥填充至骨缺损处时,

应采用大量生理盐水冲洗,减少热损伤。

填充骨水泥时,注意

增加骨水泥与骨的接触面积,但应确保软组织能够完全覆盖骨水泥,

便于无张力缝合切口。

若软组织条件较差,无法完全覆盖骨水泥,可采用负压封闭引流技术或游离皮瓣移植术解决问题。

若软组织条件良好,可填充较多的骨水泥,为二期手术提供足够的植骨空间。

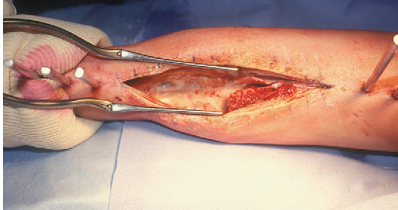

2、二期诱导膜内植骨:置入 PMMA 6 ~ 8 周后,确认感染控制,取出骨水泥,进行膜内植骨。

6 ~ 8 周后骨水泥周围诱导膜形成, 确认感染控制

二期手术前最重要的一项内容是检查骨缺损处感染情况,尤其是感染性骨缺损患者,二期手术之前应常规进行各项实验室检查(CRP、ESR、WBC,PCT 等),确定感染得到控制后再开始手术。

取出骨水泥时应谨慎操作,必须仔细保护填充物周围形成的生物膜,避免损伤诱导膜。切开部分生物膜,取出其中的水泥填充物,而其他有血供的生物膜必须完整保留,然后进行骨移植来填充空腔。

❷断端小骨碎片也应剥离,作为自体骨植骨插于诱导膜内。此后所植的骨应位于剥离下的有血管的碎骨片和新鲜化的骨断端之间,有效避免骨不连的发生。

Masquelet 技术中二期植骨可来源于自体松质骨、异体骨或人工骨,自体松质骨是理想的植骨材料。

松质骨植骨材料应塑形成 1 mm 的小颗粒,因为大的骨块不利于血管的长入。

若骨缺损区域较大,自体松质骨量不足时,可用皮质骨、同种异体骨与人工骨替代。

临床通常应用同种异体骨与自体骨混合使用,但由于同种异体骨并不含有干细胞及生长因子,所以同种异体骨的比例不能超过 1/3,否则会影响后期成骨效果。

植骨应密集,但需避免挤压。若不密集植骨,当患者站立,由于地心引力的作用,上端就会变得「稀疏」。

诱导膜是贴着周围软组织的,植骨后进行关闭,建议进行诱导膜腔及皮下组织的引流。

若跳过引流,则有极大的可能发生血肿,继而导致植骨丢失。此阶段,骨的稳定性可通过髓内钉或钢板、外固定支架稳定固定患肢来实现。

植骨固化/皮质化通常需要

4 个月

,此时也并不鼓励患者在无保护情况下进行完全负重。