二十多年过去了,入世与出世、改制与启蒙、统一与民主、独立与依归、超然与介入、正义与生存,不是继续折磨着当代中国的知识分子吗?

许纪霖:《无穷的困惑:黄炎培、张君劢与现代中国》

这本书是我的第一本著作,写作于二十六年前。那个时候,我只是一个刚满30岁的高校青年教师。当年的出版界,与今天的情形大相径庭,如今要出版一本书,有各种基金、补贴赞助,似乎只有写不出的书,没有出不了的书。而在八十年代,不要说一个年轻学人,哪怕是成果卓然的资深学者,要有自己的个人专著,也是可遇不可求的稀罕事。我之所以如此幸运,不得不感谢八十年代中后期那场“文化热”——如今被称为“新启蒙运动”的赐福。

1982年本科毕业留校,系里分配我研究中国民主党派史。现代中国的民主党派人士,大都是名声显赫的知识分子,我个人对民主党派历史本身趣味索然,却对这些知识分子前辈发生了强烈的兴趣。在图书馆坐了五年的冷板凳之后,突然之间大爆发,1987年这一年,我在《读书》和新创刊的《走向未来》等杂志集中发表了6篇文章。“文化热”本身是一场对传统文化的反思,也是对文化的主体知识分子自身思想与灵魂的拷问。在反思的热潮之中,我的那些幼稚之作竟然得到了广泛的瞩目,乎一夜之间暴得大名,约稿不断。

▲

《读书》(1987版资料图)

有一天,我接到了一封信,是上海三联书店的领导欧阳文彬写来的,约我到绍兴路的编辑部见面。欧阳老师四十年代即在桂林新知书店工作,是“三联”的老同志,1949年之后长期担任沪上出版社和杂志的领导工作,当组织决定恢复筹建上海三联书店时,自然想到了她。她既是出版人,又是女作家,有着老“三联”人身上的那些特质:开明、敏感、儒雅,虽然长期身居领导岗位,却不失文化人的书卷气。八十年代的出版界,正是有一批像她这样有着理想主义热情和为信念而勇于担当的“老派共产党人”,才使得当年由青年知识分子主导的“新启蒙运动”有了发酵和传播的空间。欧阳老师经人推荐,注意到我在《读书》杂志的那些文章,她和蔼地问我,是否能为新筹建的上海三联书店写一本有关现代中国知识分子的专著。我受宠若惊,诚惶诚恐地答应了。

▲

欧阳文彬先生

当时我在华东师范大学一边任教,一边读在职研究生,连硕士论文都没有动笔,何论写一部要正式出版的学术专著!在丽娃河畔的第五宿舍,我经常坐在桌子面前,摊着一叠空白的稿子,望着天花板发呆。不知从何下笔。没有老师的指导,只能阅读各种各样的书,寻找可以临摹的母本。终于,有一本书的出现让我眼睛一亮,兴奋莫名:那是黄仁宇的《万历十五年》,那正是我想追求的风格:有性格鲜明的历史人物,却不是人物传记;活生生的人物形象与心理分析,展现了一个时代的政治风情与内在困境。我确定了中间派知识分子当中两个我熟悉的乡贤,出身浦东的黄炎培和出身嘉定的张君劢,通过描述与对比从晚清到民国两人共同经历过的心路历程,来发掘我最感兴趣的现代中国知识分子内在的思想困境。

▲

黄仁宇:《万历十五年》

差不多一年时间,我每天趴在研究生宿舍的桌子跟前,埋头写作。窗外花开花落,冬去春来,我却沉浸在前人的情境之中,与他们一起在历史的风浪之中挣扎、探索、沉浮。稿子出来了,几乎没有修改一字地出版了。80年代上海出版界的宽松与宽容,即使放在今天,也令人无限感叹。这本黑封皮的小书,成为了我的处女作。

▲

《

无穷的困惑

》1988年版

从《无穷的困惑》开始,从此一发而不可收,我出版了《智者的尊严》、《寻求意义》、《另一种启蒙》、《大时代中的知识分子》、《中国知识分子十论》等多种论述中国知识分子的著作。随着对那段历史和人物认识的增长,我渐渐不太满意这本处女作,虽然曾经在陈达凯学兄主持上海三联书店的时候,在1998年重印过一次,但我的内心颇有“悔少作”之感,总想什么时候得空了,按照新的思考和认知,来一个大删大改。

▲许纪霖

《

智者的尊严

》

▲许纪霖

《

大时代中的知识人

》

我忘记了这本“少年之作”,然而读者却没有忘记它,尤其是热情的年轻朋友们。好几次公众演讲之后,听众一拥而上请我签名,递上的拙作之中,竟然有这本《无穷的困惑》,而且还是1988年的黑皮初版本。我看了一眼那张年轻得令人羡慕的脸,不由好奇地问:你是从哪里找到这本书的?他告诉我,是从孔夫子旧书网上面好不容易淘来的。

为了写这篇再版前言,我将尘封多年的旧作又浏览了一遍,我明白了为什么这本相隔了一代人的“少作”,还能赢得那些青年读者的喜欢。的确,它的笔触比较稚嫩,缺乏今日之我的深度与厚度,然而,它充满了青春般的热情和奔放,一如诞生它的八十年代。那是一个理性主义的时代,也是一个浪漫主义的时代。理性与浪漫的混搭,构成了这本“少作”的叙述基调。过了将近三十年,我很惊异当年的我,文字如此华丽,以至于有点过度修辞。

假如一切可以推倒重来,我会怎样地重新构思,重新理解黄炎培和张君劢不同的历史抉择?囿于八十年代的认知氛围,我将他们位在1946年是否参加国民党一党主持的国民大会为起点的分道扬镳,到1949年的北上与外走,视为一个选择了光明,另一个选择了沉沦。三十年的风风雨雨之后,经历了从追求民主到呼吁宪政的种种曲折之后,我终于意识到,在1946年和1949年这两个历史转折关头,黄炎培和张君劢所代表的,乃是现代知识分子对民主与宪政的两种不同的坚守。黄炎培所理解的民主,乃是一种颇具中国历史特色的民主,即由人民自己当家作主的民粹式民主。1945年他访问延安,与毛泽东的那场关于如何走出历史治乱循环的“窑洞对”,让他在国共之间最后选择了共产党。是毛泽东那番关于民主的豪言壮语,给黄炎培这些具有强烈民本关怀的儒家知识分子,带来了对未来无比兴奋的想象空间。可以说,黄炎培的选择,正是从这一刻开始奠基的。而作为自由主义政治学家的张君劢则不同,从晚清开始,他就视宪政比民主更重要,一生以“制宪”为己任,当1946年国共分裂、蒋介石以采纳他所拟定的“宪草”为诱饵动员他参加一党垄断之国民大会时,张君劢相信,只要有了一部宪法,就是宪政的开始;重要的不是权力属于谁,而是权力这头老虎是否能够关进笼子里面,得以限制和规范。

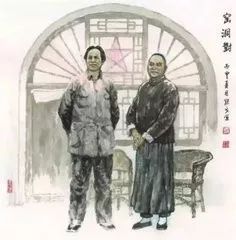

▲“窑洞对”资料图

两个民国知识分子在历史转折关头的分野,其背后乃折射了现代政治秩序正当性的内在紧张与困境。我在前几年的一篇研究政治正当性的长文里面如此分析:

民主的正当性与宪政的正当性,构成了自由主义和民主主义的分野。在西方,自由主义与民主主义的历史结合,纯属历史的偶然,而在现代中国,民主与宪政在理论上也是内在结合,相互补充的。不过,一旦落实在政治实践层面,便立刻显示出内在的二歧性:民主派注重人民主权,相信只要权力来源于人民,政治的正当性便在其中。而宪政派则认为,最高权力究竟来自哪里,这并不重要,重要的是立宪,权力要受到宪法和法律的限制。

现代中国的悲剧在于:无论争论如何激烈,最后的政治结局总脱逃不了民主压倒宪政、威权压倒自由。五四新文化运动,最初提出的是人权(自由)和科学,曾几何时,在日渐崛起的民主主义思潮压迫下,自由被悄悄地置换为民主。从三十年代到四十年代,中国也有过几次影响非常大的民主宪政运动,民主与宪政一开始并行不悖,然而,到

1946年,民主与宪政在残酷的政治现实面前,却发生了分化。最典型的例子要数梁启超门下的“二张”之分手:张君劢相信,比较起民主的广泛参与,通过宪法、建立宪政更重要;而张东荪认为,如果国家的权力缺乏广泛的、具有代表性的实质性参与,即使在形式上是宪政的,也不具正当性。显然,前者所秉持的是自由主义的民主观,而后者坚持的是共和主义的民主观。由于“二张”所秉持的民主观的不同,两位有着四十年交谊的政治朋友,在是否参加国民党一党召开的“国民大会”问题上,最后分道扬镳,各归前程。民主宪政运动的归宿,最后与五四新文化运动一样,也是民主压倒了宪政。

在一浪高过一浪的汹涌的民主大潮推动之下,

1949年所建立的共和国并非一个以宪政为其制度正当性,而是以人民主权为特征的国家。从思想史的角度观察,现代中国的这一历史结局绝非偶然,可以说是晚清以还政治正当性观念演化之趋然。

在这里,如果将张东荪置换为黄炎培,亦完全成立。凡是存在的总是有其内在的合理性,很难说谁选择了光明,谁选择了沉沦。不同的选择背后,乃是历史本身二律背反的人格化展现,因而才有了现代中国知识分子无从解脱的“无穷的困惑”。二十多年过去了,当年我在全书的结论中所归纳的那几重困惑:入世与出世、改制与启蒙、统一与民主、独立与依归、超然与介入、正义与生存……不是继续折磨着当代中国的知识分子吗?

▲

张东荪先生

只要这些深刻的历史问题依然是当下的困境,书就不会过时,依然有其存在的意义。于是,当三联书店计划出版我的作品集时,我再三考虑,决定将这本“少作”拿出来重新面世,一字不改,保留它原来的面目——这既是我个人走过的心路历程,也是八十年代留下的时代印记。

是为重版序言,望识者教之。

许纪霖

2013年早春于华东师范大学

2014年3月修订

引语 历史宛如一座迷宫

大变动时代的两个弄潮儿(1978—1912)

洋学堂的文化产儿:历史的裂断与联结

启蒙与改制:救国主潮的初择

掺合着感佩与屈辱的留学生涯

会聚于立宪的旗帜下

变中之不变:安定至上、秩序至上

政海与学海:进退维谷的困境(1913—1930)

黄炎培:浊浪中的激流勇退

张君劢:姗姗来迟的醒悟

进退之间的矛盾与踯躅

万般无奈中的苦痛退隐

历史,设下了布满陷阱的迷津(1931—1936)

危机意识下的第三度入世

发掘于民族心理的国难反思

中西文化激荡中的迷惘与超越

通向统一的歧径:民主乎?独裁乎?

重庆与延安:两极中的持中与倾斜(1937—1945)

政治天平上的平衡与失衡

独立与生存:淫威下的两难抉择

1943年,人心向背的转捩点

感情的天平指针摆向延安

从独立到依归:不可违抗的必由之路(1945—1949

)

幻觉中的第三条道路

“死马当作活马医”:以喜剧收场的一幕悲剧

“国大”门槛上的人生大曝光

“一念之差”背后的深层动因

旅程的归宿:新生与毁灭

综 论 一条永恒延伸着的困惑长链

撰文 | 许纪霖

特约编辑 | 耐思书店