◆

五四时期,除了大家熟知的德先生

(Democracy)

和赛先生

(Science)

,还有一位非常重要的莫小姐

(Morality)

◆

科举制其实并不能简单地被理解为八股取士

◆

清末学堂教育兴起,从学堂走出的理工男和政法男,是现代中国最早的一批城市流动人口

……

除了众所周知的五四的“这一面”

其实还有为人忽略的五四的“另一面”

赶紧下拉阅读正文!

了解更多民国冷知识

从五四读懂现代中国

©文本根据杨念群老师5月11日在观学院演讲实录整理而成,

转载自观学院微信公众号(ID:guanschool)

文章标题及分段数字系编者所加

■

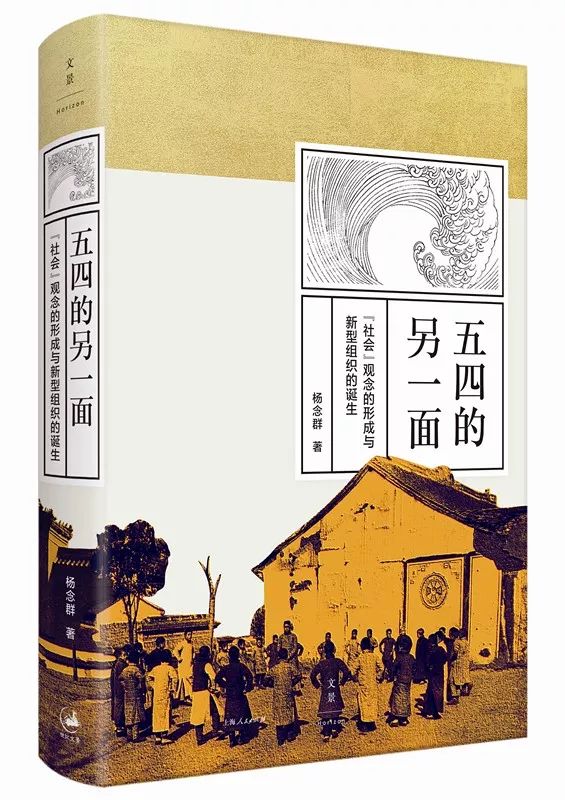

五四的另一面:“社会”观念的形成与新型组织的诞生

杨念群 著

上海人民出版社·世纪文景

01

作为解题,说到五四的另一面,首先要谈谈什么是“五四的这一面”。

■

北大红楼

所谓这一面就是人们习以为常的一面,一说五四,人们脑子里马上就会闪现出“民主

”

和“科学

”

这四个大字。人们对五四的看法通常有四个方面:

一、五四是一场爱国运动。5月4日这天,学生游行到了天安门,火烧赵家楼,反对巴黎和会的协议签订。

二、五四运动是中国新民主主义的开端。

三、1950年的罗家伦,五四运动的中坚份子,说五四相当于18世纪欧洲的启蒙运动,是一场新文化运动。

四、大家最熟知的五四的两个意义——民主和科学,也是我们常说的“德先生

”

和“赛先生

”

,这种人格化的提法是陈独秀在五四时期提出的。

大多数的学者也从这几个方面来论证五四的意义,五四变成了一个寓言、一个符号,民主和科学也变成了承载我们对五四历史记忆的最重要的两个方面。

02

仅仅凭借民主、科学解释五四的宗旨却会造成误解

,为什么这么说呢?理由如下:民主的确是从晚清到民国一些知识人的奋斗目标,到了五四前夕,由于民国政局的混乱,民主的价值已开始受到怀疑。

严复当年是英国君主立宪的鼓吹者,在五四前夕却开始崇拜德皇威廉二世,认为只有集权才是中国的出路。刘师培参加过光复会,搞过暗杀,后来却加入了筹安会,积极拥护袁世凯称帝。粱济则在民国建立七年后选择自杀,以结束生命的激烈方式表达对“民主”的失望情绪。

科学,则是在洋务运动时就已成为中国人向往的目标,只不过那时注重坚船利炮,到了民国初年,更加注重引进社会科学和西方哲学的方法论和认识论,但这仍不是五四最有特色的主题。

第一次世界大战以后,看到西方自相残杀,梁任公已经宣告“科学万能之梦”的破产,表示应该向中国的传统文化复归。紧接着梁漱溟《东西文化及其哲学》出版,开始质疑科学的权威性,即使在“科学与人生观”的论战中,科学也没捞到什么便宜。张君劢说,科学根本解决不了人生问题,这就像诗做的好坏,你能用科学不科学加以衡量吗?这些言论恰恰是反科学的,它们才是五四比较强势的一方。胡适谈“实验主义”强调“科学”方法的作用也是有影响的,但不一定盖过这股势力。

03

除了民主和科学之外,我们还能从五四遗产中发现什么呢?

据我的观察,

至少还有两个关键词,在以往被忽略了:一个是社会,一个是道德。

道德在当时被五四青年叫作“莫小姐”或“穆姑娘”,和德、赛两位先生是并列的。这就是我要想和大家讲述的“五四的另一面”,也可以说是五四的另一个故事。

■

杨教授在观学院发布演讲

04

要想讲清楚这另外的故事,我们需要从两个节点、三个人物入手。其中这两个节点是:

科举制的崩溃和第一次世界大战的爆发。

科举制曾经被长期妖魔化。

我们长期以来认为科举制是一个非常糟糕的东西,一谈到科举就想到范进中举,科举制是一个充满了压抑人、禁锢人们思想的制度。实际上,科举制的废除是中国历史上的最大的一场灾难。

■

游客在宋城体验“宋代科举”

废八股、废科举,是清朝灭亡非常直接的原因。废科举之后,整个官僚体制上下流通循环的选官机制被彻底破坏掉,而选官机制原本是一个非常良性互动的网络。

原本,这批人考中秀才以后,可以留在乡村里,成为乡村文化的根基。考中举人可出任中层干部,当县长。考取进士可以进入翰林院,当大学士,在上层的官僚系统里出任官职。作为一名古代的秀才,考到60岁,都有可能进入中央系统。科举制破坏之后,整体上下流动机制就没有了,导致了士绅阶层的崩溃。

■

南京江南贡院

学堂教育使上下流动的机制失去了它原来的合理性

,大家都去学堂念书,毕业之后都留在城市,没有人愿意回到农村。科举规定了秀才就不能出农村,只能留在本地,而那时城市聚集了大量人才,乡村则空心化了。

学堂教育也导致人文素养的相对的缺失

,理工男学会科技后基本向城市流动,政法男往往在日本留学一年,速成后回到中国,也是往城市流动,成为政府的官员,军校学生成为军阀的最重要的土壤和根基,大量留学欧美的学生,回国后也涌向了城市。

新式教育也使军队与知识精英、知识阶层相脱节。

原来大量的督抚、封疆大吏实际上是从科举中产生的,基本是文人。文人领军从宋之后一直就是中国一个最重要的特点。但在民国初年,大量的军事学堂所选拔出的学生,往往缺乏与知识人的亲近感,成为后来军阀混战的大的源头。

■

北洋军阀孙传芳墓

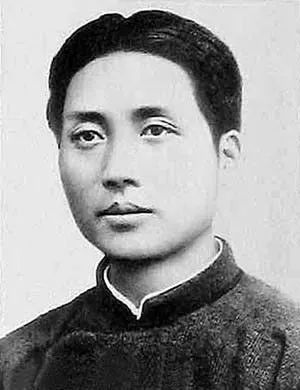

五四的知识阶层身份受“后科举时代”的影响,产生了三代叛逆者。第一代代表人物有蔡元培,第二代是学堂教育如北大和留学生教育的产物,如罗家伦、傅斯年、胡适,此外还有一些边缘人群,如地方院校出身的师范生毛泽东。

■

青年毛泽东

第一次世界大战爆发,使得民国初年,知识分子开始转向集权和专制,西方自相残杀从外部印证了民初民主宪政尝试的失败。

有一大批人觉得民初乱象就是因为缺少一个强人出来收拾局面,他们推崇德皇威廉二世,为袁世凯称帝制造了舆论土壤,袁氏一度被称为“东方的威廉二世”,德皇也被袁氏看作“西方的秦始皇”。

早期的君主立宪派代表人物严复、无政府主义者刘师培加入筹安会,就是因为对民初宪政的失望,才选择了中央集权的道路。

第一次世界大战爆发引起了对中国文化传统重新反思的热潮,

梁启超的西方文明破产,轮到东方文明拯救西方的论调,影响了一大批五四青年。第一次世界大战为“三十年河东,三十年河西

”

的文化论提供了背景条件,“文化”讨论,而不是弘扬民主、科学,才是五四的一个重要基调。

五四前后有着三种非常重要的思潮:以刘师培为代表的无政府主义,以胡适为代表的自由主义,以毛泽东为代表的社会主义。

先看刘师培,刘师培身份十分复杂,早年是革命党,参加光复会,暗杀湖北巡抚王之春,又创办了无政府主义报纸《天义报》,在报上发表过《共产党宣言》节译本。组织社会主义讲习会,早期无政府主义与社会主义在宗旨上很难区分,以至于一些共产党人早期都是无政府主义者。