定增并购圈 • 资本市场创新服务平台

圈子对了,项目就成了!!

加入微信社群,实时互动:

点我加入圈子

可以实现

人脉拓展、项目对接、线上分享、线下研讨...

导读

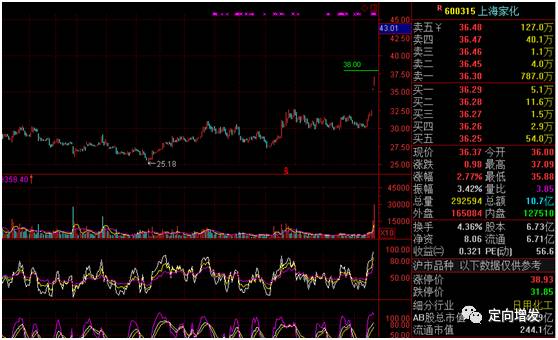

上周(2017年10月13日),带着溢价18%的要约收购复牌的上海家化,果然不负众望一字涨停,股价达到35.39元,今天(2017年10月16日),二级市场股价更是进一步摸高至37.09元,离38元/股的要约收购价仅一步之遥。

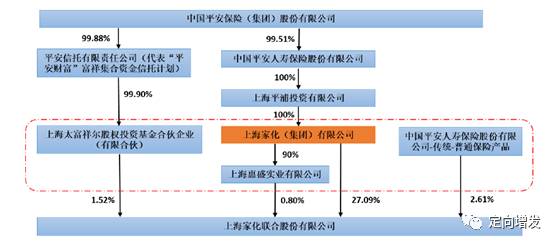

上周四晚(2017年10月12日),上海家化披露了一份诚意满满的《要约收购报告书》,向除平安人寿、惠盛实业、太富祥尔以外的上海家化股东发出的部分要约,要约收购股份数量为1.35亿股,股份比例为20%,要约收购价格为38元/股,较之停牌前股价32.17元溢价约18%,所需最高资金总额为51.18亿元。若此次完成要约收购,家化集团及其关联方将合计持有上海家化52.02%的股权。

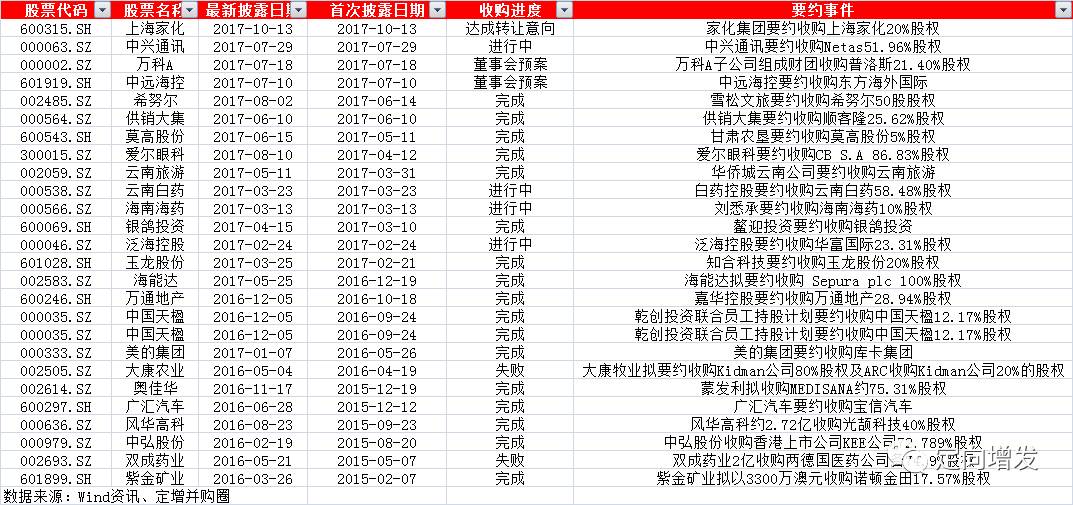

实际上,今年以来要约收购愈加火爆,不到11个月的时间已出现11家,不但数量增长,概念股股价表现也很突出。

本文从要约收购市场概况,要约收购的类型与目的,要约收购的核心条款,要约收购的特定关注事项,要约市场展望等几大方面,详细解读要约收购在上市公司收购中的应用。

要约收购市场概况

近期,一些媒体曝光率颇高的收购案例引起了投资者对国内市场上要约收购的更多关注。

例如,广州基金发起部分要约,预定收购爱建集团(600643)的30%股份,以取得控制权;白药控股因国企混改导致股东结构发生重大变化而对云南白药(000538)发起全面要约,以赋予投资者充分选择权;中国天楹(000035)通过部分要约的方式进行员工持股计划安排;以及因协议收购或间接收购超过30%而对上市公司发起的全面要约(如恒大地产因间接收购而对嘉凯城(000918)发起全面要约、和谐恒源因协议收购而对四川双马(000935)发起全面要约等)。

实际上,就A股上市公司的收购而言,与市场主流的协议收购或间接收购相比,国内市场的要约收购案例并不十分常见。

根据沪深交易所的数据,自2003年至2017年6月期间发生的要约案例不足90起;其中,自2013年起的近五年以来发生的(含2017年正在进展中的)要约案例有近40余起(包含3起B股要约收购),占最近十五年要约总数的近半。

然而,随着2014年11月证监会取消了对要约收购的前置审批程序,结合近段时间针对常规收购方式的监管趋严,以及考虑到其他市场因素等情况,近三年以来要约收购案例有明显增多迹象。

尤其是,根据沪深交所公告信息,2017年上半年已完成及进展中的要约案例就有11起,接近往年全年平均数的近两倍。

值得一提的是,除了因收购超30%而强制触发的全面要约以及为巩固控制权而进行的溢价部分要约等常规的要约收购以外,近期市场的要约案例出现了一些新特征或新情况。

比如,广州基金针对爱建集团(600643)所发起的部分要约,其目的是为了收购控制权。对此,上市公司则有不同的看法,并采取了一系列的防御性动作。

与其他控制权争夺案例中的常规做法(通过二级市场举牌、一致行动、表决权安排或认购定增等方式)相比,通过直接发起部分要约争夺上市公司控制权在国内市场上还是比较罕见的。

另外一方面,在常规的部分要约中,通常要约价格与市场均价相比需要有一定的溢价方能吸引二级市场股东出售股票以确保要约成功。

而在近期的部分案例中,比如中国天楹(000035)以及玉龙股份(601028),要约价格与法定期间(要约摘要公告前20交易日)市场均价相比没有任何溢价或者只是象征性略微溢价以取整,但最终仍成功收购到了预定数量(或只是略微低于预定数量)的股票。

这类案例中,通常会有特定的股东在要约开始前与收购人事先签署了预先接受要约收购的协议。此类案例中的要约收购或许只是相关当事方基于特定商业目的而选择的一种合适的交易方式,与针对不特定的二级市场股东所发起的常规要约收购可能还有些差异。其动因及交易优势值得思考借鉴。

要约收购的类型与目的

国内市场的要约收购有全面要约和部分要约两种。就2013年以来的39宗要约收购案例(含3例B股要约)来看,其中19例为全面要约(含2例私有化目的自愿发起的全面要约),20例为自愿发起的部分要约,部分要约占比已过半。

简单回顾一下,在早期的《证券法》及2002年颁布的《上市公司收购管理办法》项下,只有全面要约一种要约收购方式。

而部分要约,即只收购上市公司的部分股份而非全部股份,则是在2005年10月修订《证券法》以及2006年7月重新颁布《上市公司收购管理办法》(简称“《收购办法》”)之后才明确允许的。

需要特别强调的是,无论是全面要约还是部分要约,都必须向上市公司的“所有股东”发出(《证券法》第88条;《收购办法》第23条),而不能选择只向特定股东发出。这是因为,要约收购的一个基本原则要求是,“购人应当公平对待被收购公司的所有股东。持有同一种类股份的股东应当得到同等对待。”

当然了,实务中,收购人的关联人或一致行动人通常会书面承诺不参与要约收购,这种行为属于特定股东的权利放弃,不涉及收购人不公平对待所有股东的问题。

关于全面要约,市场上比较常见的是因强制要约义务而触发的,即由于收购人因其他交易(如协议收购、间接收购、发行股份购买资产、表决权安排或一致行动安排等)而持有或控制的上市公司权益超过了30%,触发了强制要约义务。收购人为了履行法定义务(除非可以获得证监会的要约豁免),而不得不向上市公司全体股东发出全面要约。

当然了,全面要约也有自愿发起的,该类全面要约的目的主要是为了私有化上市公司让其退市。实务中,自愿发起的全面要约案例相对比较少见。近期的私有化全面要约主要有2013年的金马集团(000602)以及2015年的*ST二重(601268)。

关于部分要约,首先要强调的是,部分要约的最低门槛是上市公司总股本的5%。也就是说,收购人如果想通过要约收购的方式收购一家上市公司,其所预定收购的上市公司股份比例不得低于该上市公司已发行股份的5%(《收购办法》第25条)。否则,收购人应选择通过大宗交易或二级市场竞价等方式进行收购。

另一方面,如果由于要约条件比较优越或者其他市场或非市场因素,导致最终预受要约的比例超过了收购人的预定比例,收购人并没有义务收购全部预受要约的股份,而只需要按照同等比例收购直至达到其预定的收购比例即可。

再者,就要约目的来看,绝大多数部分要约是由上市公司现任大股东发起的,其目的主要是为了巩固控制权。实务中,也有部分其他特定目的而发起的部分要约。

例如,在中国天楹(000035)要约中,除了大股东巩固控制权的目的以外,还有部分目的是为了员工持股计划安排;在爱建集团(

600643

)要约中,是由持股5%的小股东为了取得控制权而发起;在贝因美(002570)要约中,则是外国投资者通过发起部分要约实现对上市公司进行战略投资的目的。

要约收购的核心条款

国内市场上,要约收购的核心条款主要包括如下要素:

要约先决条件;

要约期限;

要约价格;

履约担保;以及

要约支付。

首先,就要约先决条件来看,除了法定的政府前置审批(如国资审批、外资审批、反垄断申报以及金融等特定行业的主管部门审批等)以外,要约收购中通常不允许收购人设置一些依赖于收购人主观判断来确定是否满足的先决条件,以避免收购人的主观随意性对上市公司股东造成不公平。

实务中,除了明确收购人的关联方或一致行动人不参与要约收购这类主体限定性质的条款以外,绝大多数要约都是无条件的。

就2013年以来的39宗要约收购案例来看,仅有5例要约(占比13%)设置了先决条件。其中,2例为部分要约,设置的先决条件为预受要约的比例达到一定的股比(贝因美002570为11%;重庆啤酒600132为20%);1例因间接收购触发的全面要约,东贝B股900956,因该要约收购涉及到管理层收购,所以按照《收购办法》第51条的要求,将上市公司董事会及股东大会的批准列为要约收购的先决条件;而另外2例则是为私有化目的所发起的全面要约(金马集团000602、*ST二重601268),所设置的先决条件为预受要约的比例足够使得上市公司的股权分布不再符合上市条件(即公众持股比例低于25%或者10%(如果总股本超过4亿股))。

关于要约期限,《收购办法》第37条所规定的法定期限是“不得少于30 日,并不得超过60日”。出现竞争要约时,允许收购人延长原定要约期限。但国内市场上似乎还未出现过真正的竞争要约。要约的一个基本优势就是快速高效。实务中,超过90%的要约收购都是按法定最低要求将要约期限设置为30自然日。只有极个别案例考虑到节假日安排等因素,将要约期限设置为了32个或35个自然日。

而就要约收购的整个交易周期来看,由于还涉及到要约信息披露文件的准备、与交易所的沟通、国资外资等政府前置审批的取得或反垄断申报等事项,从最开始公告要约摘要,到取得前置审批而公告要约报告书全文以正式开始要约,直至最终要约期满结束要约并清算交割,通常需要2个月左右的时间。涉及前置审批较多或交易复杂的则需要更长时间。但整个要约交易周期超过6个月的则相对较少,自2013年以来大致有5例要约收购的周期超过了6个月(且多是在2016年以前的案例)。

关于要约价格,《收购办法》第35条所规定的两项基本价格基准包括:

前6个月最高收购价:不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格;

前30交易日均价:要约价格低于提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的,收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前6个月的交易情况进行分析,说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前 6 个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。

实务中,绝大多数要约价格是按照前30交易日均价为基准确定的。自愿发起的部分要约通常会有一定的溢价空间(溢价比例多在10%到20%区间,超过20%溢价的或低于5%溢价的则多是有特别原因或项目背景),以对上市公司股东有一定的吸引力。而在权益超30%触发了强制要约义务所发起的全面要约中,由于收购人通过其他交易已经取得了足够的权益,其通过要约收购再增持额外比例的真实意愿并不是很强。

因此,在后面这类要约收购中,收购人通常只是按照最低的法定标准要求设定要约价格,所设定的要约价格与前30交易日均价相比基本没有溢价或溢价微小。最终,要约期满后,通常不会有股东预受要约,收购人也就无需再支付额外的收购成本。

在此,需要特别提及的是低于前30交易日均价的情况。实务中,有2例是按照前6个月最高收购价确定的定价基准,而该等价格低于前30交易日均价。

其中,在2015年四川双马(000935)的全面要约收购中(因海外母公司合并间接触发),按先前的定增价格(比均价低53.5%)确定了要约价格,财务顾问出具了专项说明阐明该等定价的合理性。

而在2016年万通地产(600246)的全面要约收购中,最初也是按照先前的定增价格(比均价低78.47%)确定的要约价格。但是,在后来的上交所关注函中,上交所特别问询,按定增价格(针对限售流通股)确定要约价格(针对无限售流通股),二者是否属同一种股票,要约价格明显低于均价是否合理。在其后的反馈回复中,收购人最终按照前30交易日均价(略溢价1.7%)修订了要约价格。

关于履约担保,按照《收购办法》第36条的要求,在公告要约摘要的同时,收购人应提供如下安排之一以保障其履约能力:

不低于要约收购价款总额的20%的现金保证金;

全部对价证券托管;

银行保函;或者

财务顾问书面承诺。

实务中,在绝大多数的要约收购案例中,收购人都是提供了20%的现金保证金。仅有2例通过其他方式提供了担保。

其中,中江地产(600053)的全面要约收购中,系由财务顾问提供了书面承诺;而在云南白药(000538)的全面要约收购中,则是提供了银行保函。

最后,关于要约支付,虽然《收购办法》第36条明确允许收购人以现金、证券或者现金与证券相结合的方式支付要约价格,但2013年以来的39宗要约收购中全部是以现金支付的要约价格。

实务中,只有早期2007年东电集团是以所持东方电气(600875)股票换股要约收购并私有化东方锅炉(600786)。

按照《收购办法》第36条的要求,对于以证券支付的,应提供对价证券发行人近3年审计报告、证券估值报告;以上市债券支付的,可交易时间不少于1个月;以非上市证券支付的,还应提供现金选择权。

而另一方面,对于现金支付的,可以是收购人的自有资金,也可以是其对外筹措的资金或者其股东/合伙人认缴的注册资本或提供的股东贷款,或者通过其子公司或其他关联方对外筹措(包括关联方无息或低息贷款等)。但是,需要强调的是,收购人的收购资金不得来源于被收购的上市公司或其关联方。

另外,结合近期的案例来看(例如英力特000635;齐翔腾达002408;希努尔002485;爱建集团600643),监管机构特别关注收购人是否存在利用本次收购股份质押融资、杠杆融资结构化设计产品或其他结构化安排/分级安排等结构化融资的情形,尽管在海南海药(000566)的要约收购中,收购人利用了信托融资的安排。

特定关注事项

在目前正在进展中的广州基金针对爱建集团(600643)的部分要约收购中,由于涉及控制权的争夺以及一些新问题,该案例也引起了上交所的多次关注。

其中,一个重要问题是关于《收购办法》第33条的规定:“收购人作出提示性公告后至要约收购完成前,被收购公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外,未经股东大会批准,被收购公司董事会不得通过处置公司资产、对外投资、调整公司主要业务、担保、贷款等方式,对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响。”对此,收购人广州基金在要约摘要中提示风险,“爱建集团仍于 6 月 9 日发布《重大资产重组停牌公告》,涉嫌违反相关规定。该重大事项可能会对本次要约收购造成不确定的影响,甚至导致要约收购未能启动、终止或失败”。而上交所在2017年6月发出的上证公函【2017】0747号关注函中要求上市公司“依据有关法规,说明在要约收购期间,筹划重大资产重组的合规性和应当履行的决策程序。”

对此,上市公司爱建集团答复称,“公司对《上市公司收购管理办法》第三十三条规定的理解是,在要约收购期发生的重大资产重组,经股东大会批准后,可以予以推进和实施。[…]。判断上市公司董事会决定开展的事项是否违反《上市公司收购管理办法》第三十三条的规定,应当考察上述事项是否是纯粹资产转移的行为,是否会对上市公司的利益造成侵害。公司本次重大资产重组,是基于公司发展的考虑,与广州基金及其一致行动人的要约收购行为无关。从目前初步筹划的方案看,公司本次重大资产重组为资产收购行为,交易对方为独立第三方,不涉及本公司资产转移行为,不会对上市公司的利益造成侵害。[…]。

另外,公司本次重大资产重组,[…]于2017年5月25日起进入程序。[广州基金]的收购报告书摘要的提示性公告于公司启动重大资产重组程序后的2017年6月3日作出。对于延续到要约收购期间的重大资产重组行为,《上市公司收购管理办法》并未有明确的禁止性条款。从公平监管的理念去理解,既不能因重大资产重组而侵害要约收购的利益,也不能因要约收购而侵害重大资产重组的利益。”

另一方面,在爱建集团(600643)这个案例中还提出了一个比较实务的问题,就是在停牌期间是否可以进行要约收购的问题。对此,上交所在上证公函【2017】0747号关注函中要求上市公司说明,“就广州基金披露在公司股票停牌期间可以实施要约收购行为,你公司在相关公告中提出质疑。请公司依据有关法规,就停牌期间可否实施要约收购提出明确意见,并说明理由。如要约收购须在股票交易期间实施,你公司应当明确后续停复牌安排。”

对此,上市公司进行了答复,援引《收购办法》第三条、第六条、第二十四条、第三十五条、第三十七条的规定,认为“要约收购制度的目的与功能旨在通过股票二级市场的价格形成机制,产生合理的收购价格;同时,通过二级市场股价与要约价格的比较和选择,从而有利于维护广大投资者利益,体现公平公开公正的收购原则。

若允许在停牌期间实施要约收购,则意味着剥夺了中小投资者在要约收购与二级市场间自由处置股份的权利,将中小投资者陷于不利的交易环境下,不利于保护中小投资者的利益,与要约收购制度的目的和功能不符。[…]。

若允许在停牌期间实施要约收购,则会导致现有要约收购制度自相矛盾不再具有可操作性,整个要约收购制度将无法起到规范上市公司要约收购行为的作用。[…]。

因此,在上市公司因实施合法的资产重组行为而停牌期间,若同时竞合存在要约收购行为,应以重大资产重组为先,待重组预案拟订并对外披露后复牌,使二级市场形成合理的价格后,方可实施要约收购行为。”对此,究竟是应该按照上市公司的理解,先进行重大资产重组然后复牌后再开展要约,还是应按照有利于要约收购人的角度允许在停牌期间进行要约,甚至为了要约收购的可操作性而强制要求上市公司复牌,都是值得进一步观察和思考的新问题。

要约市场展望

考虑到2016年此起彼伏的二级市场举牌现象,在2017年4月人大常委会审议的《证券法》(修订二审稿)中,曾有一项条款,要求收购人每增加或减少1%的股份都要通知上市公司并进行公告,这与现行的每增减5%的幅度才需要公告的要求相比大大降低了门槛。

该等调整(若获得通过或者证监会或交易所发布相关规范予以执行),势必会对二级市场举牌的收购方式产生一定压制作用。对于仍然有收购需求的投资人来讲,可能会更多的采用要约收购方式。

另一方面,从2017年上半年要约收购案例明显增多这一迹象来看,尤其考虑到其他并购重组方式受到从严监管以及减持新政的颁布等大背景,要约收购这一上市公司收购交易中不曾被太多关注的方式或工具,在未来的市场交易中其特有的交易功能和优势值得进一步发掘。

另外,要约收购在新应用(比如作为员工持股计划安排或特定股东减持目的或控制权争夺目的等等)中的新问题、新情况也值得进一步关注和思考。

版权声明

:「定增并购圈」

(ID:PrivatePlacement)

除发布原创案例研究和市场分析之外,亦致力于为圈子小伙伴及时分享交流优秀财经文章,部分稿件推送时未能及时与原作者取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者添加定增并购圈-工作人员微信(ID:invesbanker002)联系删除。本文作者刘成伟,转载自

律商视点(ID:LexisNexisChina),

已获授权

,由「定增并购圈」编辑推荐,敬请关注。

本次研讨会,定增并购圈继续邀请A讲师中国并购公会理事及上市公司委员会副主任、B讲师某上市公司并购业务负责人等,就交易实战中,并购业务的成败因素、项目筛选标准、尽职调查流程、并购标的评估、交易结构设计、谈判策略方法、促成交易经验等九大经验六大案例,来一场最实战的亲自授课,还不约起吗?

【V21】并购重组实务与案例:新规、架构筹划、流程框架、估值、融资

召开时间

2017年10月21- 22日(周六、日)

召开地点

中国·深圳

活动类型

研讨分享+案例分析+互动交流

主办机构

定增并购圈、沃达教育、法询金融

主讲嘉宾介绍

主讲嘉宾A:某大讲师A:某大型券商并购融资部总经理,中国并购公会理事及上市公司委员会副主任,中国并购仲裁委员会委员,深交所讲师。

主讲嘉宾B:某上市公司并购负责人专注战略驱动的并购研究和实战,曾研究过德隆、GE、

思科、长江实业等国内外成功的战略投资集团和经典并购案例;8年TMT行业上市公司和多元化实业集团公司的投资并购实战经验,主导5个战略并购交易;3.5年美元基金VC投资经验,主导或参与的多个投资项目IPO或并购退出。

课程特色

新规下的定增业务发展方向研判;并购全流程、关键节点的深入剖析,及成败因素;注重实战经验、方法、心得的提炼与分享;聚焦战略并购的概念、方法论、商业逻辑和实施策略;几十个经典案例或实战案例的深度解析与专业点评;更实战、更深入、更有用、更多干货……

参会对象

1.商业银行投行部、公司部、资本市场部;

2.券商投行部、资产管理部;

3.信托公司及基金子公司相关业部门;

4.私募股权投资基金、产业基金;

5.实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。

课程大纲(2天)

第一天课程:上市公司并购重组与并购融资实务

一、上市公司并购重组的主要类型

1、重大资产购买

2、重大资产置换

3、重大资产置换+发行股份购买资产(或现金支付)

4、重大资产出售

5、重大资产重组同时募集配套资金

二、上市公司并购重组的主要模式

三、上市公司并购重组之借壳上市

1、什么是借壳上市

2、借壳上市的界定-重大资产重组办法修改前后对比

3、借壳上市审核关注要点——上市公司重组及发行股份

4、借壳上市审核关注要点——上市公司收购

5、如何选取“壳”资源

6、拟借壳上市资产规模要求

7、借壳上市的行业分类

8、案例分享

四、上市公司并购重组之整体上市

1、什么是整体上市

2、整体上市分析

3、整体上市设计要点

4、整体上市特例——存在PE参与的整体上市

5、案例

五、上市公司并购重组之产业并购

1、什么是产业并购

2、产业并购类型

3、产业并购动因

4、产业并购- 审核要点

5、案例

六、上市公司并购重组方案设计

1、估值与定价

2、上市公司并购重组操作流程框架

3、并购中的配套融资使用

4、上市公司并购重组中对赌的安排

5、上市公司并购重组中的会计处理

6、并购交易中的税收成本

7、上市公司并购重组的股份锁定期要求

8、整合与激励

9、交易中的一般核心条款

10、如何避免并购交易误区

七、上市公司并购重组新规

1、上市公司重大资产重组管理办法的修订

2、对并购重组新政的总结

八、上市公司并购融资设计及案例

1、融资方式程序选择

2、并购融资结构安排

3、并购融资和并购支付工具的使用

4、并购基金的业务模式

5、并购基金的操作流程及投资策略

6、投后增值手段

7、案例

第二天课程:

上市公司并购:逻辑、方法、策略——附经验分享与案例研讨

一、上市公司并购成败因素分析

并购失败的典型原因

并购成功的关键能力分析

战略并购 VS 财务并购

二、并购战略的方法论与实战案例

影响并购战略最大的 X:董事长的综合素质分析

并购战略及对应的KSF分析

杰克·韦尔奇和通用电气依据产业演进的战略

三、如何制定并购项目标准

并购项目标准的6大原则

制定并购项目标准的5大策略

采用三套内部标准来筛选项目

四、高效寻找与筛选并购项目

巧用三歩法筛选商业计划书

BP不靠谱的7大特征

BCG战略性筛选项目的方法

五、初歩接触和尽职调查:流程、经验分享

如何做初步尽职调查

初步接触沟通的10大内容

初步接触项目印象不佳的5大特征

六、评估并购标的:系统结构、流程与方法

并购标的评估:成长分析——“分解整个计划”

并购标的评估——战略协同效应分析

并购标的评估——并购的可行性论证

七、交易结构设计:逻辑、经验与案例