昨天被刷屏的是,阿里巴巴砸1000亿元成立自己的研究院——达摩院。

马云说,达摩院要学习IBM、微软,学习贝尔实验室这些伟大的实验室,解决人类未来的问题。

一提到贝尔实验室,我不禁看了看手中的手机。1947年的秋天,两位年轻的科学家在贝尔实验室里发明了晶体管,如今无数晶体管就驻留在我们的手机芯片里。1971年,一个贝尔实验室的团队每晚都在费城不停的测试那些古怪的无线电设备,试图建立第一个手机网络。

从晶体管的发明,到第一个太阳能电池、激光理论、数字通讯、通信卫星,还有首个光缆系统,第一个蜂窝网络电话,以及Unix和C语言的开发等,毫无疑问,贝尔实验室是20世纪全球最具创新力的顶尖实验室,它定义了一个时代——信息时代。

但历史的车轮滚滚向前,总是诞生与衰落并存。今天的贝尔实验室早已辉煌不再,曾经的荣耀也不过留在了老一辈工程师们的记忆里。

我们正迎来一个新的时代。

正如阿里巴巴的达摩院所聚焦的:研究量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等,涵盖机器智能、智联网、金融科技等多个产业领域,为人类未来三十年科技创新储备基础能力。

有幸达摩院这样千亿级、拥有宏伟愿景的研究院揭幕。我们一直感叹基础学科的落后,达摩院这样的科研组织一直是我们的梦想。

达摩院会成为下一个贝尔实验室吗?

马云说:达摩院不应该是Research for fun(为快乐研究),也不应该Research for profit(为利润研究),而是Research for solving the problem with profit and fun(为解决问题研究并带来利润和快乐)。

因为“for fun走得太远,for profit走得太近,都走不长”。

这和曾经的贝尔实验室有相似之处,也有不同的地方。

贝尔实验室成功的关键因素之一,源于垄断时代的AT&T背后雄厚的资金支持,大量的资金用于长期的、基本的、不考虑快速回报的研究。

正因如此,香农才能经常在办公室走廊上玩杂耍似的脚踏独轮自行车,花上数年时间来解决信息理论的难题。

香农曾回忆:我们不必把鼻子贴在生意上,我们是一群自由的而不是面向项目的人,我喜欢这种工作方式。

正因如此,贝尔实验室宽松自由的文化氛围吸引了全球最聪明的人,其巅峰时期有25000名员工,其中约3300名博士。

贝尔实验室在招聘人才上也是独树一帜:只要你是人才,即使没有合适的岗位适合你,也会聘用你。

看起来当年的贝尔实验室更偏于“for fun”,而达摩学院来了一个折中——既要利润也要快乐。

也许达摩院正是吸取了贝尔实验的教训——他们太“快乐”了,以至于一纸反垄断法将AT&T拆分后,加之电信业利润下滑,无法维持贝尔实验室中长期研究,不得不搞起了企业模式,从而走向衰落之路。

但是,利润与快乐是矛盾的,很难平衡;至于远和近,我们很难预测下一波变革性的创新需要多长时间。

严格的讲,贝尔实验室成立的初衷并非指向“解决人类未来的问题”,它是为母公司AT&T服务的。

20世纪初,AT&T有一个“全球连接”的梦想,他们希望创建和维护一个网络,可以随时随地将全球任何人连接起来。贝尔实验室正是为了这个梦想而生。

但是,这个梦想曾让AT&T有些沮丧,它实现得太慢。

从晶体管、手机网络到光缆的诞生,贝尔实验室的创新实际上持续了大半个世纪,才初步实现了将人与人、机器与人规模化连接起来的梦想。事实上,直到今天,这一梦想还没完全完成。从某种程度讲,我们今天仍然受益于半个多世纪以前所做的科研尝试以及成果。

所以,从贝尔实验室的历史来看,我们不难发现:

①一个伟大的实验室背后一定有雄厚的资金持续支持。

②变革性的创新从来都是漫长的。或者说,技术创新很快,但规模化却是缓缓展开的。

与90多年前贝尔实验室成立的初衷有些相似,达摩院的愿景是指向下一个科技时代。正如马云所言,他希望是一个跨世纪的实验室。

马云希望达摩院比阿里巴巴活得还久,也希望达摩院在未来5年有盈利能力。如果历史总是相似,这不免让人怀疑,在漫长的创新之路上,它能解决利润与快乐的矛盾,成为下一个贝尔实验室吗?

不管怎样,这样的眼光和前瞻性值得称赞,这是一个好的开始,关键是,它就发生在我们身边。

今天我们拿起手机上网时,会想到那个曾经辉煌的贝尔实验室。但愿在百年后的今天,我们同样会想起有个达摩院,而它并不是那个菩提达摩祖师修禅练武的地方。

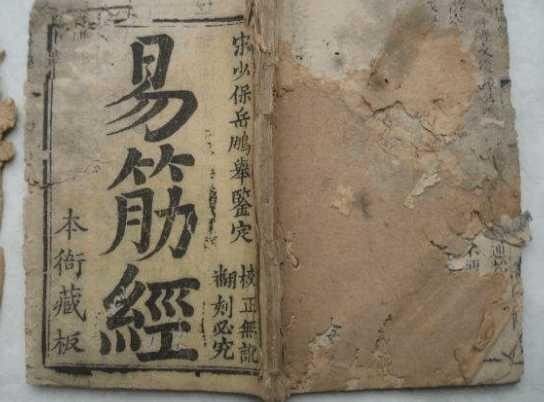

最后,我决定赠与一本本寺收藏多年的《达摩易筋经》…

网优雇佣军投稿邮箱:[email protected]

长按二维码关注

通信路上,一起走!