詹姆斯·瑟伯:普雷布尔先生灭妻记

詹姆斯·瑟伯 著

孙仲旭 译

詹姆斯·瑟伯:普雷布尔先生灭妻记

詹姆斯·瑟伯 著

孙仲旭 译

这周的一针,由主页菌自己推荐,来自詹姆斯·瑟伯的小短篇。

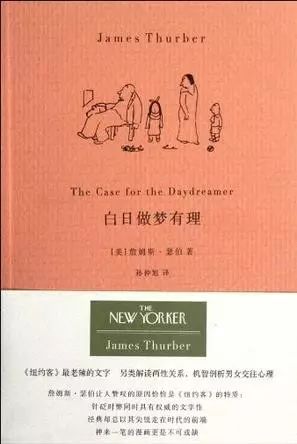

不知理想国读者朋友有多少听说或者读过詹姆斯·瑟伯?他是美国著名幽默作家、预言作家、插画家,同时也是《纽约客》早期编辑,他和更为著名的E.B.怀特一起确立了《纽约客》诙谐、辛辣的文风。而今天的这篇,可谓是其中的典型代表,短短两千多字,几乎全由对话支撑,剧情不断反转,勾勒了一个可恨可怜又可笑的美国中产阶级形象。

顺便要提一下本文的译者孙仲旭先生,三年前他因抑郁症自杀,震动文化界,主页菌曾深受其译笔惠泽,至今每每读到他的译作,都会感佩、遗憾。出自他那杰出译文的作家名单有:乔治奥威尔、雷蒙德·卡佛、理查德·耶茨、J.D.塞林格、伊恩·麦克尤恩、林·拉德纳、托拜厄斯·沃尔夫、西尔维亚·普拉斯、V. S. 奈保尔、E. B. 怀特……

普雷布尔先生灭妻记

文:詹姆斯·瑟伯

翻译:孙仲旭

普雷布尔先生是斯卡斯戴尔市的一位中年律师,身材肥胖,经常跟他的速记员开玩笑说要跟她私奔。“我们私奔吧。”他在口授什么的间隙会说。“好的呀。”她会说。

一个下雨的星期一下午,普雷布尔先生比以往更认真。

“我们私奔吧。”普雷布尔先生说。

“好的呀。”他的速记员说。普雷布尔先生把口袋里的钥匙弄得哗哗响,望着窗外。

“我老婆巴不得没了我呢。”

“她肯跟你离婚吗?”速记员问。

“我想不会。”他说。速记员哈哈大笑。

“你得解决掉你的妻子。”她说。

那天晚上吃晚饭时,普雷布尔先生沉默得不同寻常。喝完咖啡后过了半个钟头左右,他仍然看着报纸,眼睛没抬就开口了。

“我们去地下室吧。”普雷布尔先生对妻子说。

“干吗?”她看着书,眼睛也没抬地说。

“哦,我说不好。”他说,“我们没再去过地下室了,就像我们以前那样。”

“我记得我们从来没有一起下过地下室。”普雷布尔太太说,“就算我从来没下过地下室,我这后半辈子还能过得心安理得。”普雷布尔先生有几分钟没说话。

“我要说这件事对我意义重大。”普雷布尔先生说。

“你什么毛病?”他妻子问,“那里面冷,而且绝对是无事可做。”

“我们可以捡煤块,”普雷布尔先生说,“也许可以用煤块玩什么游戏。”

“我不想去,”普雷布尔太太说,“反正我在看书。”

“哎,”普雷布尔先生说着站起身走来走去,“你干吗不去地下室?看书嘛,你也可以在那里看。”

“下面光线不好。”她说,“不管怎么样,我是不会去的,这件事你最好想好了。”

“天哪!”普雷布尔先生踢着地毯的一角说,“别人的妻子都会下地下室,你干吗从来什么都不想做?我下班后回到家里筋疲力尽,你却连跟我一起去地下室都不肯。上帝知道,又不是很远——又不是好像我请你去看电影还是去哪里。”

“我不想去!”普雷布尔太太叫着说。普雷布尔先生坐到一张长沙发的边上。

“好吧,好吧。”他说,然后又拿起报纸。“我希望你能让我给你多讲一点。这件事——可以说让你想不到吧。”

“这件事,你别再叽叽歪歪了好不好?”普雷布尔太太说。

“听着,”普雷布尔先生一下子站起来说,“我干脆不兜圈子,跟你实话实说吧。我想把你解决掉,好让我跟我的速记员结婚。那有什么很出格的吗?人们每天都在那样做。你没办法控制爱情——”

“我们都谈过那些了,”普雷布尔太太说,“我不准备再来一遍。”

“我只是想让你知道是什么状况。”普雷布尔先生说,“可是你非把什么都这么照字面意义来理解。天哪,你以为我真的想去地下室用煤块玩什么愚蠢的游戏吗?”

“我从来一分钟都不相信。”普雷布尔太太说,“我一直知道你想把我弄下去埋了我。”

“现在你倒是会说了——在我告诉你之后。”普雷布尔先生说,“但是如果我没有告诉你,你永远都想不到。”

“不是你告诉我,是我从你嘴里掏出来的。”普雷布尔太太说,“不管怎么样,你想什么,我总是比你快两步。”

“我想什么,你从来离知道差着不止一英里呢。”普雷布尔先生说。

“是吗?我知道你今天晚上一进屋就想把我埋了。”普雷布尔太太对他怒目而视。

“那可完全是他妈夸张。”普雷布尔先生很恼火地说,“这件事你根本什么都不知道。事实上,本来我从来根本没想过这件事,直到几分钟前。”

“那是在你的内心深处。”普雷布尔太太说,“我想是那位整理档案的女士给你出的主意吧?”

“你不用说话带刺。”普里布尔先生说,“我有很多人整理档案,用不着她去。她对这件事情一无所知,没有参与。我本来想告诉她你去看几个朋友,掉下了悬崖。她想让我离婚。”

“真好笑。”普里布尔太太说,“真是好笑。你倒是可以把我埋掉,但是你永远也别想离婚。”

“她知道!我跟她说了。”普里布尔先生说,“我是说——我跟她说我永远也离不了婚。”

“哦,你很可能也跟她说要埋掉我。”普里布尔太太说。

“没有。”普里布尔先生不失尊严地说。“那是你我之间的事,我谁都不会告诉。”

“你嚷嚷得让全世界都知道,别告诉我,”普里布尔太太说,“我了解你。”普里布尔先生抽着雪茄。

“我希望你现在已经给埋掉了,这件事就完全结束了。”普里布尔先生说。

“你难道没想过你会被抓到,你这个疯子?”她说,“这种人总是会被抓到的。你干吗不睡觉?你只是没事找事兴奋起来了。”

“我不睡觉,”普里布尔先生说,“我要把你埋在地下室里,我已经下了决心。我不知道怎样能给你解释得更清楚。”

“听着,”普里布尔太太说着把书放下。“如果我去地下室,会不会让你满意了,闭上嘴巴?如果我去地下室,你能不能让我清静一下?去了你就别再烦我好不好?”

“好吧。”普里布尔先生说,“可是你这种态度,就破坏了效果。”

“当然,当然,我总是把什么都破坏了。这一章我看一半就放下了,我再也不会知道故事的结尾怎么样——可是这对你来说根本没什么。”

“是我让你开始看那本书的吗?”普雷布尔先生问。他打开地下室门。“过来,你先下去。”

“嘶,”普雷布尔太太走下台阶时说,“下边冷!一年里的这种时候,你早该想到这一点!别的当丈夫的,都会在夏天时埋妻子。”

“这种事情,你不能什么时候想做就可以安排得面面俱到。”普雷布尔先生说,“我是直到秋天快过完时,才爱上这个女孩的。”

“谁都会比你早很多就爱上她。她在那里几年了,你干吗老是让别的男的抢到你前面?要命,这里面脏!你拿的是什么?”

“我要用这把铲子砍你的头。”普雷布尔先生说。

“是吗,呃?”普雷布尔太太说,“嗯,你别那么想了。你想在这个现场的正中央留下一条大大的线索吗,让来调查的侦探一来就发现?去街上找块铁或者什么——不属于你的什么东西。”

“哦,好吧,”普雷布尔先生说,“可是街上根本不会有什么一块铁。女人总是以为随便哪儿都能捡到一块铁。”

“你去对地方就能找到。”普雷布尔太太说,“别去得太久。我看你胆敢去雪茄店待一下。我可不会在这间冰冷的地下室里坐一晚上,会冻坏的。”

“好吧,”普雷布尔先生说,“我会赶快。”

“把门带好!”她在他身后尖叫道,“你是在哪儿出生的——谷仓里吗?”

本文选自詹姆斯·瑟伯《白日做梦有理》,楚尘文化,2012年9月出版。

主页菌和理想国文学中心的七个编辑鼓捣了一个新栏目,名叫 “给你一针”,每周五更新,具体要做些什么,以及什么形式,并不限定,反正就做着玩。

商业合作或投稿

请发邮件至:[email protected]

转载:联系后台 | 微店:点击“阅读原文”