全文约2446字,阅读需约3.5分钟

本文写于

2010年

5

月

4

日午夜

作家洪烛在一篇名为“北京的大院”的文章里写道:

“很久以来,北京市民的居住环境有两种特色:首先是胡同多,据说真正带有土著血统的老北京,大多散落于古色古香、‘一箪食、一瓢饮’的市井生涯;其次,则是大院多。”

据说大院的雏形可以一直追溯到古时候的县衙或州衙,前面是公堂,后面是从大小官员到杂役下人居住的地方,院墙一围,等级森严。而在北京人心目中,紫禁城就是最大的大院。

“最有意思的是这种居住形式在故宫表现得最典型,前三殿后三殿,前三殿就是办公的,后三殿就是皇帝和大家起居的地方,而恰恰新中国成立以后的这种大院正好是由皇城到县衙然后到新中国成立以后的形式,它就是这么演变过来的。”

区别于《茶馆》、《龙须沟》里提到的大杂院,也不同于老百姓的四合院,我们所指的北京大院分为两类:一是党政军领导机构和中央各部委或所属的机关部门,二是科学文教单位。绿化极好的小道、没有挂牌的大门、森严的警卫、高大院墙、成片联结是大院的标志;“小城市”,食堂、澡堂、操场、商店应有尽有,包办吃喝拉撒是大院生活的写真。

我是大院里长大的孩子,对大院的生活有着特殊的感情。

北京大院的分布和形成与北京城市发展的历史变迁相互作用,“大院儿”也成为北京城市肌理的一个重要元素。北京的大院大致分布在城市西南、正北、西北几个区域。大院通常分为两类:一是部队、部委,二是大学、科研院所。这些“大而全”或“小而全”的大院,到

1980

年末,已多达

2.5

万个。

西南片儿主要指:从公主坟一直到北京西山脚下,空军、海军、通信兵、总后、炮兵、装甲兵、工程兵、铁道兵等司令部、国家安全局依次排开。据说这出自1950年著名的“梁陈方案”。为了保护古都,梁思成与陈占祥吸取巴黎与伦敦的前车之鉴,建议把新的行政中心建在西郊。梁陈方案很快被否定,所幸军队大院被留在了城外。

正北片儿主要指:从现在的安华桥一直到北太平庄后转向北延伸到现在北四环健翔桥以内,总参、总后、防化兵、解放军测绘局、国防科工委、工程物理研究院等聚集。这一片的形成比西南片儿大约晚10年左右。

西北片儿主要以大学(即八大学院和民族大学、军艺等)、中科院的科研院所为主。主要分布在从蓟门桥向北至中关村一带,包括魏公村、塔院等地区。

另外,在今天朝阳区红庙、劲松一带,主要是各类工厂的聚集地区,厂区往往配有生活区,于是这一带工厂生活大院也特别多。

现在经常提起大院生活经历的当年的孩子们多为小时候在军队或是科研院所大院里长大的人们。

一个在总后大院里长大的孩子回忆说,

“几乎所有的军队大院都是统一制式,总后大院的布局干脆直接用前苏联‘陆军总部’的图纸。这些大院就像一个个独立的小城市,有自己的办公区、生活区、食堂、服务社、礼堂、俱乐部、游泳池、医院、车队、幼儿园、小学,甚至中学。培英、育英、群英、育红、友谊都是大院的子弟学校。”

“我们院有奔驰车,去外地可以坐飞机。很多东西在地方上买不到,大院里面都有特供,我小时候还吃过

M&M

’

s

的巧克力豆。当时放内参片的除了人民大会堂、军博、政协礼堂,

我估计最好的就是总后的礼堂了”。

这没有什么好大惊小怪的。

“我在美国问了一些台湾朋友,他们的‘眷村’跟我们的军队大院如出一辙。军队系统有其特殊性,自成一体、相对封闭,我们这些孩子的世界观、道德观、玩法也和平民子弟不太一样。”

各个军队大院的孩子,都有自己的身份标志。我印象中,海军的孩子穿一身蓝、白袜子、懒汉鞋(俗称“片儿鞋”)的边是雪白的。自行车也有讲究,卸掉后座,同伴坐在前头的大梁上。陆军的孩子片儿鞋是棕红边、深蓝色袜子,自行车座椅拔到最高,前面带一个,后面带一个,呼啸而过……

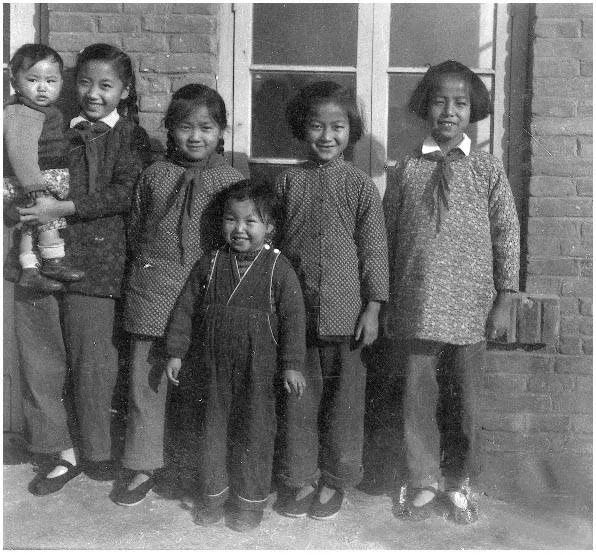

1952年,

12

岁的母亲(左二)和她的五个妹妹

(摄于原崇文区苏州胡同八宝楼10号四合院家内)

我小时候最爱去的是住在玉泉路军政大学院里的伯父家,因为觉得他们大院食堂的饭做得好吃,特别是每次去还能得到崭新的红五星和领章。回家后让妈妈煞有介事地帮我把领章缝在绿军装的衣领上、把五角星缝在军帽上,出去玩“打仗”或是去学校,觉得自己特别有“范儿”。王朔就是这个大院儿里长大的孩子,那时的他真是皮得要命,常被他爸举着笤帚在后面追着打……

我记得这些大院以前多半没有名字,一般都叫××路×号,多是出于保密和安全的考虑。

我小时候住的父母工作的大院也是保密单位。大院分为两个部分,一部分为办公区,也有少量住户,多数人住在纯粹的居住区。办公区的大院戒备森严,门口哨兵荷枪实弹,小时候因看打仗电影多,接近这些哨兵时都是哆哆嗦嗦的。居住区大院在当时也算不小了,也是属于附属设施应有尽有的那种。开始时大约有十几个楼,后来逐渐见缝插针地加盖,演变成了约20多个楼。原来主要的楼都是

5

层的黄色涂料外观的楼,所以在我们那一带又把我们的大院称作“黄楼”。大多数家庭都有南北阳台,北侧因为阴冷,冬天就是一个大冰箱,南阳台十分宽大,除了晒晾衣服外,还能养鸡养鸭。

小孩子们几乎都在院子里从幼儿园上到小学毕业,所以孩子们都是同学,这也就是到今天我们小学同学大都还能聚会的原因。院子里楼和楼间围合出很多院落,是孩子们游戏的天堂。记得那时院子里的树特别大,可以用“参天”来形容……最近回去找人,发现大树被砍得差不多了,院子变得十分狭小,主要的空间被横七竖八停着的车填满……

计划经济的年代里,军队有特殊待遇,改革开放以后这种优越感被逐渐削弱。朱大可用“生命中不能承受之轻”来形容这种“身份归零”带来的真空状态的痛苦。这可能是形容当年军队大院子弟身份创伤的最好语句。

小时候从没想到过大院生活方式后来竟也成为一种文化。从某种意义上说,如今媒体对大院文化的热炒,也是多元文化发展的一种趋势。在当今这个社会市场化、文化世俗化、价值多元化的时代,这也算是当代中国城市对传统文化的一种追忆吧。

而对于我来说,大院生活留在我的记忆里的永远是一个特别安静、安全、纯净、充满着温暖朴素的人与人之间亲情的地方……

毛大庆

,城市规划

与区域经济学博士,优客工场创始人、董事长,优享创智创始人。中国科协八届、九届全国委员会委员、北京市人民政府顾问。

2015年

3

月,创办优客工场,目前在全球

30

座城市布局了超过

160

个场地。优客工场以构建国际一流的共享空间为目标,旨在打造为创新创业企业服务的加速器、科技成果转化及孵化平台,最终成为一个覆盖全产业链的商业社交平台。

著有《城市人居生活质量评价体系研究》、《永不可及的美好》、《无处安放的童年》、《一口气读懂新加坡》,译著《奔跑的力量》、《朝圣波士顿马拉松》、《鞋狗》、《为谁留的空椅子》《凿开公司间的隔栅》等。

爱好马拉松运动,截止2018年

6

月,已经完成全程马拉松

87

个。