文 |

祝勇

人生至极处,不是一个情么。

▍一

恍然间,苏东坡已在汴京住了四年。这四年,对他而言,是神仙般的日子。不仅与弟弟苏辙朝夕相处,重拾“风雨对床”的旧梦,夫人王闰之、侍妾朝云以及两个儿子苏迨、苏过都陪伴身边——只有长子苏迈此时在江西德兴任县尉,不能与全家团聚——此外还有那么多杰出文士从游门下,辇毂之下,人才济济,使苏东坡成为名副其实的文坛萌主。

只是朝廷里那班小人日日不爽,又开始为苏东坡谋划新的罪名,这让苏东坡意识到,这京城蜚言满路,谤书盈箧,并不完全是因为自己那张不安分的嘴,而是因为只要自己身居高位,哪怕一言不发,也会遭人恨。于是,苏东坡屡次请退,朝廷终于在元祐四年(公元1089年)三月,同意任命他以龙图阁学士出任杭州知州,领军浙西。

▲

今杭州西湖苏堤

此番得到朝廷任命,他迅速乘船南下,一刻也不愿停留。但他没想到的是,行至润州(今江苏省镇江市),前来远迎的,竟然是当年“乌台诗案”时,把他往死里整的黄履。当时黄履为御史中丞,审理“乌台诗案”时,他高坐在台上,一副傲慢的神色,对苏东坡这个罪囚,一点也没有留情。而此时,他任润州知州,苏东坡是他的顶头上司,所以那一脸的骄横不见了,变成一脸笑容。小人的生存之术,让苏东坡不寒而栗。

苏东坡一身的鸡皮疙瘩还没落,又一个小人来拍马屁了。此人不是别人,正是“乌台诗案”的始作俑者、骗得苏东坡诗稿拿去检举揭发的沈括。此时,他正在润州赋闲,听说统领浙西六州的最高长官驾临,他不敢怠慢,远远地前来迎谒,那态度是毕恭毕敬、谄媚之极。如此看来,他当年所做的一切,不是跟苏东坡过不去,而实在是跟自己过不去了。

▍二

我们从苏东坡的诗词里看见了11世纪的杭州。半个世纪以后,当金军冲入苏东坡曾经活跃、并被宫廷画家张择端画入《清明上河图》的汴京,将那座灿烂都城的富丽碎锦变成一地鸡毛,整座城市只剩下祐国寺塔和繁塔两座地上建筑,孤寂地站立在一片废墟瓦砾中,历史的追光将把杭州城照亮,这座吴越之都、隋唐大运河的起点,将被命名为临安,成为南宋的国都,并且因此而变得更加繁华鼎盛。而在苏东坡的时代,虽与汴京比起来,还只是一个美丽宁静的小城,但作为东南第一繁华都会,它的繁花美景,仍可让苏东坡流连忘返。

杭州城,夹在钱塘江湾与西湖两片碧蓝的水域之间,像一把打开的折扇。张驭寰《中国城池史》说,杭州城“南之左依凤凰山,东南临钱塘江,西侧与西湖逼临,地势狭长,风景秀丽,此乃天然风光与建筑具体结合的胜地,园林布置其间,使其更具有诗意”。

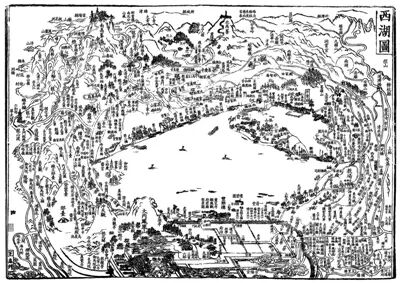

▲

宋版《西湖图》,国家图书馆藏

在中国国家图书馆,收存着一幅南宋时期绘制的《宋朝西湖图》(图1)。它以鸟瞰图的方式,辅以中国画的手法表现西湖的自然风景及历史遗迹,是我国现存最早的杭州西湖地图。有意思的是,在这幅图并没有像今天的地图那样以北为上,而是把地处西湖东南的凤凰山(凤凰岭)放置在最上端。

苏东坡第一次来杭州时,就住在凤凰山上。

我想象着每天早上,苏东坡轻轻推开窗子,眺望这座城市时的那种赏心悦目。向南看,是一泓江水,向北望,则是一潭西湖,那种深邃的幽蓝,如同善良得令人心碎的眼眸。

我曾经在杂花生树的春天里爬上这座山,试图寻找苏东坡当年的遗迹。这座海拔不足200米的山上,寺庙池泉的残迹至今可见,只是苏东坡当年的馆廨,早就没了踪影。时间偷走了它的地址,把他的身影深深地隐匿起来。但站在山上,站在碧梧翠柳之间,我却可以用与苏东坡相同的视角眺望这座城,这让我感觉到他的存在,仿佛他一直站在这里,风中透出他均匀的呼吸。

这座山环水绕、云抱烟拥的城,让苏东坡如入梦境,独赏时空流幻,一时忘记了内心的忧伤与疼痛。有一次,苏东坡和朋友在西湖边上饮酒。开始时天气晴朗,没过多久,竟然下起雨来。细雨横斜中,苏东坡见证了西湖上晴和雨两种截然不同的风光。于是写下文学史上著名的一首诗:

水光潋滟晴方好,

山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,

淡妆浓抹总相宜。

西子,就是战国时代的美女西施。她的身影在西湖出现过,在传说中,与范蠡一起,打造了尘世中的爱情传奇。画美人,不是画得冰寂无味,就是画俗,画艳,甚至画得肉欲迷离。五代周文矩画过一幅《西子浣纱图》(图2),西施的美,被他描摹得轻盈婉转,富于动感,在古代美人图中,算是够着天了。苏东坡诗中,又把西湖与西子相提并论,相互映照,彼此生辉。或许因为这首诗,西湖又获得了一个名字:西子湖。

▲

五代周文矩 《西子浣纱图》

后来南宋亡国,有人把它归咎于苏东坡的乌鸦嘴,因为吴王夫差就是因为贪恋西施的美色而亡的,南宋朝廷的荒淫堕落,与夫差好有一比。在元朝,虚谷写下这样一首诗,苏东坡的这首《饮湖上初晴雨后》算是有了续集:

谁将西子比西湖?

旧日繁华渐欲无。

始信坡仙诗是谶,

捧心国色解亡吴!

苏东坡一生,不知为杭州写过多少诗。这些诗,构筑了那个年代的“城市文学”。早在先秦两汉,楚辞《哀郢》,还有班固和张衡的《西京赋》,都勾勒出那个时代的城市影像,但是在中国人心目中,“城市”这个概念还是过于精细了,以至于它常常从“国家”“天下”这些大词的指缝中漏掉。唐宋变革之后,随着商业文明的兴起,城市才越来越在中国艺术占据显赫位置,中国的文学与绘画,才开始联袂编织起城市的绵密意象,代表性的,当然首推宋代的绘画《清明上河图》和那部名为《东京梦华录》的奇书。这一图一书,分别诞生自北宋与南宋,犹如隔空对话,图史互证,共同描述了对那座盛大都城的形象记忆。到明代刘侗写《帝京景物略》、清代英廉修撰《日下旧闻考》、李斗写《扬州画舫录》时,对城市的空间形象进行文字表达已成一件平常的事,而《清明上河图》这一绘画主题,也一路传承到明清,香火不断,尽管仇英款《清明上河图》(辽宁省博物馆藏)、清院本《清明上河图》(台北故宫博物院藏)等版本,绘制的已不是那座丢失在万里河山之外的汴京,而被替换成了灯火阑珊苏州或者其他城市。

相比于《清明上河图》和《东京梦华录》的喧嚣浩大、诡异迷离,苏东坡诗词里的杭州,却更亲切、更日常化、更有温度。这里既有盛世的风度,也有平民的活泼机趣;既有贵族的骨骼,又不失百姓的强韧顽皮。因此,我们的目光透过纸页看到的那个杭州,不是“一个严肃森然或冰冷乏味的上层文化”,“缺少了狂乱的宗教想象和诗酒流连”,而是一个明媚、跃动,甚至性感的南方水城。

苏东坡相信自己前世曾来过这里,所以他说“我已前生到杭州”。元祐四年(公元1089年),苏东坡第二次到杭州,他已不知自己是在梦里,还是梦外。

这一年八月,他与好友莫君陈在雨中泛舟小饮,吟出一首绝句:

到处相逢是偶然,

梦中相对各华颠。

还来一醉西湖雨,

不见跳珠十五年。

“跳珠”,是指雨珠,雨天里,就会有无数的跳珠在船帮、湖面上乱跳不已;而“十五年”,是说他自熙宁七年(公元1074年)离开杭州转至密州,到这一次重返杭州,刚好过去了十五年。

▍三

苏东坡有时会带着妓女在湖上泛舟,但他并没有迷恋上某个歌妓。正如林语堂先生所说,“他之不能忘情于女人、诗歌、猪肉、酒,正如他之不能忘情于绿水青山,同时,他的慧根之深,使他不会染上浅薄尖刻、纨绔子弟的习气”。

苏东坡其实并不好色,在黄州时,他曾写下“四戒”,认为这“四戒”中,“去欲”最难,所谓“皓齿蛾眉,命曰伐性之斧”。也是在黄州时,他曾与知州唐君、通判张公规同游安国寺,座中谈到调气养生之事,苏东坡说,其他都不足道,唯有去欲最难。张公规说,苏武当年身陷胡地,吃雪解渴,吃毛毯顶饿,被人踩他的背使淤血流出,才救得一命,他一句怨言都没有,但是仍然不免要为匈奴的女子生孩子。在胡地尚且如此,何况是洞房花烛呢?可见此事不易消除。苏东坡听完这段话,忍不住笑了一笑,然后回到书房,将这段话记录下来。

但苏东坡并无道学家的虚伪,对歌妓美人,他从不躲闪,也毫无避讳地写进诗里。或者说,追携着佳人,一叶舟,一壶酒,一声笑,隐匿在江湖间,正合了他暗藏在心底的某种欲念。《湖上夜归》诗中,他写自己喝酒半酣,坐在轿子里昏睡,梦里依然暗香浮动:

尚记梨花邨,

依依闻暗香。

在《与述古自有美堂乘月夜归》中,他又写:

鱼钥未收清夜永,

凤箫犹在翠微间。

凄风瑟缩经弦柱,

香雾凄迷着髻鬟。

每当歌妓向他求诗,他也从不拒绝,挥笔在她们的披肩或者纨扇上写下这样的文字:

停杯且听琵琶语,

细捻轻拢,

醉脸春融,

斜照江天一抹红。

有时游罢西湖,苏东坡会舍舟登岸,一人往山中走去,就像他当年一人在赤壁摄衣而上一样。他走得深,走得远,所以,他才能走到别人走不到的境界,才能看到孤鹤横江、飞鸣而过的孤绝景象。苏东坡去世后,一位老僧曾经回忆,他年轻时在寿星院出家,时常看见苏东坡在夏天一人赤足上山。苏东坡会向他借一个躺椅,搬到附近竹林下,脱下袍子和小褂,赤背在午后的斑驳阳光里昏然小睡。那时他还年轻,不敢走近,只能远远地偷看这位大人物,蓦然,他发现这位大诗人背上有七颗黑痣,排状恰似北斗七星一样。老僧人说,这足以证明苏东坡是从天上下界到人间暂时作客的神仙。

▍四

对于苏东坡的脾性,夫人王闰之是了解的,她信任自己的丈夫,所以从来不去难为他。她虽然不曾读过许多书,但她理解丈夫的苦与乐,对丈夫体贴入微。这个比丈夫小12岁的女人,在21岁上嫁给苏东坡作继室,便随着苏东坡宦游四方,没过过几天安生日子。她陪伴苏东坡,从家乡眉山来到汴京,此后辗转于杭州一密州一徐州一湖州一黄州一汝州一常州一登州一汴京一杭州一汴京一颍州一扬州,最后在汴京去世,“身行万里半天下”,历经坎坷与繁华,阴晴与圆缺。丈夫带回家的,似乎永远是坏消息。她非但从来没有过怨言,而且帮助苏东坡,度过了人生中的惊涛骇浪。

在苏东坡心里,家就是一件干净温暖的棉袍,是屋子中央通红的炭火,和像炭火般璨然而糍糯糯的妻妾,以及香茶和一卷诗书。

当年“乌台诗案”发生时,王闰之眼睁睁看着那两名台卒用绳子把苏东坡捆起来,推搡出门。痛哭一场之后,苏家的责任,就沉甸甸地落到她的肩上,那一年,她也只有33岁。她带着全家数十口,从湖州家中出发,投奔身处南都的苏辙。

王闰之知道苏东坡好酒,她从不阻拦苏东坡饮酒。从杭州到密州后,苏东坡正被王安石的新法搅得心神不宁,孩子们又围着他吵闹不休,烦闷中,妻子说:“你在这里闷坐一天,又有什么用呢?如果实在心烦,我就给你弄点酒吧。”

苏东坡曾说:“予虽饮酒不多,然而日欲把盏为乐,殆不可一日无此君。”又说,“吾平生常服热药,饮酒虽不多,然未尝一日不把盏。自去年来,不服热药,今年饮酒至少,日日病,虽不为大害,然不似饮酒服热药时无病也”。如此看来,苏东坡不可一日无酒,断了酒就天天害病。

苏东坡天天吃酒,酒后稍寐,寐起即便挥毫,或写诗填词,或作文作赋,或写字作画,都笔随意行,如浦泉而出,随地势流淌,时急时缓,时曲时直,时顿时行,行于必行之道,止于不可不上。无论诗词文赋字画,皆若自然天成,无一丝矫揉造作,无一点斧凿雕痕。

元丰五年(公元1082年)春天,苏东坡还谪居在黄州,前往蕲水,夜间山行,途经一酒家,畅饮甚酣,酒后乘月继续夜行,至浠水县城东架在一溪之上的绿杨桥,便下马解鞍,曲肱醉卧。待杜鹃将他唤醒时,天色已晓。他举目四顾,但见“乱山葱茏”,“众山横拥,流水铿然,疑非尘世”,便在桥柱上题了一首《两江月》,后段为:

可惜一溪明月,

莫教踏破琼瑶。

解鞍欹枕绿杨桥,

杜宇一声春晓。

这段故事,最能表现他酒后弄墨的情景。

苏东坡喜饮酒,也喜欢自己酿酒。林语堂先生在《苏东坡传》中称其为“造酒试验家”。苏试一生中自酿过蜜酒、桂酒、真一酒、天门冬酒、万家春酒、罗浮春酒、酴醿酒等多种酒品,还把其酿酒经验加以提炼、总结,著成《东坡酒经》一文,“对酒品的创新和酿制工艺的改进作出了一定的贡献”。

早在熙宁后期,苏东坡知密州,就“用土米作酒”,但“皆无味”。他谪居黄州为生计而开垦旧背地种麦种豆时,也曾动手酿酒。他说,“吾方耕于渺莽之野,而汲于清泠之渊,以酿此醪”。他酿成的洒,有的浊有的清,但比在密州时酿的酒好。他说,“酒勿嫌浊,人当取醇”。他将“浊者以饮吾仆,清者以酌吾友”。其时与苏东坡泛舟赤壁的西蜀武都山道士杨士昌“善作蜜洒,绝醇酽”,苏东坡特作《蜜酒歌》以遗之。苏东坡得酿蜜酒方,试酿之,不甚佳,于是不再去酿。

这一次,出任杭州知州,再返杭州,离京赴杭时特地载运北方的麦子百斛(十斗为一斛)到杭州去酿酒。苏东坡认为,用南方的麦酿不出好酒。

元祐七年(公元1092年),苏东坡已离开杭州,到颖州任职。正月里,王闰之见堂前梅花盛开,月色澄明,就劝丈夫苏东坡邀友人们来花下饮酒。在苏东坡看来,自己的福气比刘伶大多了,因为刘伶的夫人不让他喝酒。

▍五

苏东坡却没有想到,第二年,当他又回汴京,迁任礼部尚书,妻子却在46岁上,溘然长逝。

王闰之的骤然离去,使苏东坡的内心再次被抛入极度的寒冷与荒凉中。他本已看透了官场,谋求平稳走下政治台阶,与妻子同归田园,安然老去,没想到妻子的死,让他美好的梦想失去了意义。他觉得身体里的血液正被抽空,留在世界上的,只是一个空洞的躯壳。

当年自己的原配王弗在27岁上骤然离世,也让他陷入无限的悲苦。十年之后,苏东坡在密州任职,亡妻仍在他梦中出现。梦醒之后,他起身写下著名的《江城子》:

十年生死两茫茫,

不思量,

自难忘。

千里孤坟,

无处话凄凉。

纵使相逢应不识,

尘满面,

鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,

小轩窗,

正梳妆。

相顾无言,

惟有泪千行。

料得年年肠断处,

明月夜,

短松冈。

对国,对家,哪一种爱都令他千疮百孔。

即使今天,我们重读此词,依旧黯然神伤。

苏东坡与王弗的婚姻只有十年,这十年,正是苏东坡千里远行、求取功名的十年,王弗深知丈夫性情直率,因此帮他辨析人情事理,以免丈夫受到伤害。她的眼睛永远温柔地看着苏东坡,仿佛在告诉他:其实,你什么都不用怕。

当苏东坡名满天下,王弗却骤然离去,对苏东坡,是锥心之痛。

苏东坡不仅写“大江东去浪淘尽,千古风流人物”这样的“宏大主题”,他也写个人情感,他在王弗去世十年之后,在梦中回到了故乡,看到了镜前梳妆的妻子,于是在泪梦中,写下这首《江城子》。那份心折,在千载之后,仍能刺痛人心。

有人说:“诗人就是情人。”感情不充沛,无以为诗,而诗人自古以来也从未放弃过寻找和选择一个情爱想象的空间。但唐五代以来,描述儿女之情的词,多是歌席酒筵间的游戏笔墨,将香浓美艳的词汇武装到牙齿,充满了各种化妆品的混杂气味,这样的词,却很少有写给正室的。因为佳人酒女,永远是青春的,妻子却会一点点容颜衰老;闺房儿女永远是浪漫的,夫妻间的岁月却终是平淡的。但苏东坡就有这样的功力,他写自己对妻子的深情,没有一句是不平实的,却在平白中见力量,因为那份情不是矫情,是真情,沉甸甸地,压在他的心底。

苏东坡写情,因为在那份情里,一个艺术家才能更深切、更精微地体验人生。扬之水说:“人生至极处,不是一个情么。”只不过,苏东坡不仅被那份情压死,相反,从那情里,他获得了一份勇敢,可以独自穿越黑夜。所以最后一句,落在了“明月夜,短松冈”,那是他们生生世世见面的地方,也是他超越悲伤的地方。

王弗死时,儿子苏迈仅有6岁。苏东坡的第二任夫人、王弗的堂妹王闰之,不仅在风雨中成为苏东坡可以依凭的靠山,而且对苏东坡与王弗所生的长子苏迈,亦精心呵护、视如己出。苏东坡在给王闰之的祭文中说:“三子如一,爱出于天。从我南行,菽水欣然。”

王闰之去世前,给儿子们留下的遗言是,要用她仅有的一点积蓄,请一位有名的画家画一幅佛像,供奉丛林,受十方礼拜。苏东坡急忙请来了当朝最有名的人物画家、好友李公麟。对于当年自己的“变脸”,李公麟也心有所愧,这一次,他认真地画了释迦文佛及十大弟子像,设水陆道场供养。

那一年,苏东坡已58岁。

▲

今位于四川眉山的苏东坡像

▍六

王闰之去世未久,厚爱苏东坡的宣仁太皇太后也撒手尘寰,整个帝国立刻被一种不祥的气氛所笼罩。朝臣们各怀心事,却不发一语。在这关键时刻,为了延续元祐的政治局面,防止小人们再度逆袭,使帝国自毁长城,苏东坡再次挺身而出,写好奏稿,以期力挽狂澜,没想到等待他的,却是一纸罢免令,罢免他礼部尚书之职,出知定州。

此时,年少的宋哲宗在一群误国小人的忽悠下,开始疯狂打击元祐大臣,四面楚歌的苏东坡又开始了一路被贬的历程。

元祐八年(公元1093年)九月十四,苏东坡前往弟弟苏辙府上辞行。那时已是深秋,小雨淅淅沥沥地下着,让苏东坡备感落寞。他站立在雨中,盯着院子里一株梧桐,看了很久,心想三年来,每次看见这株梧桐时,天好像都在下雨,让他心中升起一种说不出的异样。定州,就是今天的河北省定县,他不会想到,那里不过只是他贬谪的驿站,他将从那里出发,越贬越远,与弟弟苏辙“风雨对床”梦想,越发遥不可及,而他最后的依伴朝云,也将在遥远的惠州,在34岁的华年,死在他的怀里。