2019年是新中国成立七十周年,回顾七十年的艰苦奋斗历程,总结中国发展所取得的伟大成就和宝贵经验,并对我们在发展中遇到的问题加以反思和改进,有利于中国经济理论的持续创新发展。

复旦大学史正富认为,只要举措得当,未来中国经济的平均增长率不会低于8%,并且完全可能达到10%。具体而言,通过将社会总生产性资产分为企业拥有的微观资产和支撑企业生产的更广义的全社会共有的基础性战略性资产(BSA,Basic Strategic Assets),他提出了宏观-战略投资的概念,并认为宏观-战略投资同微观-利润驱动型投资可以互生共持,前者为后者创造需求、要素及技术;后者为前者创造用户与功能拓展。据此,通过打造宏观-战略投资基金体系,进行专业化的基金运作,构建宏观金融工程,用货币供给双轨制对冲市场化金融的失灵,将央行作为国家发展规划的中枢执行机构,他提出了功能货币论的概念,并认为通过这种办法可以确保经济进入高速度与高质量增长的黄金年代。

西南财经大学丁任重系统概括了从马克思恩格斯到毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平五代中央领导集体关于强调发展的经典论述,并梳理了新中国成立七十年来我国理论界和实践界对发展概念认识的演进过程。具体地,内涵层面体现为对增长与发展这两个不同概念的认识的转变;实践层面体现为经济增长方式向经济发展方式的转变;目标层面体现为由追求高速度增长向追求高质量发展的转变。最后他指出,两位数高速增长的时代已经过去,保持中高速增长是当前我国经济发展的最终目标,但是在追求一定速度的基础上要兼顾提高发展质量,仅仅靠高速增长无法满足人民群众对美好生活的向往。

云南财经大学龚刚认为现有对中国经济高增长动因的解释是以改革开放之前的计划经济为比较基础的,着重强调市场在资源配置方面的优势是推动中国高增长奇迹的最为根本的动力。但对市场经济所具备的其它机制,如激励机制等却甚少关心。由于市场经济能为我们提供高能激励,因此我们仍然需要坚持市场经济,坚持改革开放,坚决纠正诸如“民营企业退场论”等错误思潮。另外,考虑到市场经济的缺陷,在坚持市场经济的同时,也应坚持政府对市场经济的合理介入。政府介入有利于弥补市场在资源配置上的失灵,为社会提供足够的社会保障,以减少市场参与者的生存性压力。中国过去四十年所取得的成就就是因为坚持了中国特色的社会主义市场经济,市场的效率并不在于配置资源,而在于激励。

安徽大学荣兆梓通过比较社会主义和资本主义两种经济制度创新红利分享空间的差异性以及社会主义条件下创新红利分割点的移动方向,认为不同的经济制度红利分享空间存在差异,且资本主义经济制度显著低于社会主义经济制度,而无论利益分割点如何移动,社会主义再生产都将朝向提高人民福祉、满足人民群众日益增长美好生活需要的目标。然而,当前的问题是创新红利分配策略面临着公平与效率的两难选择。针对企业成本压力大,生产企业利润率下降难以应对的问题,他进一步指出,一是要协调劳动报酬与劳动生产率的同步增长,努力实现居民收入增速与经济发展速度同步;二是要多方面帮助企业降低成本,化解劳动报酬提高的利润压力,提高市场竞争力;三是要加快推进科技进步、产业升级,完善创新型国家的体制和机制,在国际科技竞争中发挥社会主义市场经济的制度优势,捍卫发展中大国的发展利益,从生产力落后的陷阱中强势突围。当然,要想同时做好这三件事,关键在于发挥社会主义基本经济制度的优越性。

中国经济能够取得巨大成就得益于中国特色宏观调控。东北财经大学庞明川认为健全宏观调控制度体系就是要解决宏观调控制度内生的问题与制度体系的完善问题,从客观上增强宏观调控的科学性。在他看来,中国特色宏观调控的社会主义制度性质表现在:(1)中国特色的宏观调控是在马克思主义指导下形成的,宏观调控作为政府的重要经济职能,也必然会自觉地接受马克思主义的指导;(2)中国特色的宏观调控是社会主义市场经济体制的重要组成部分,产生于社会主义计划经济时期,形成于社会主义市场经济相对较为完善的阶段;(3)中国特色的宏观调控=社会主义基本经济制度+宏观调控,是宏观调控与社会主义基本经济制度的有机结合,基本思路是总量调控+结构性调控(既要解决市场失灵、又要实现公平正义)。

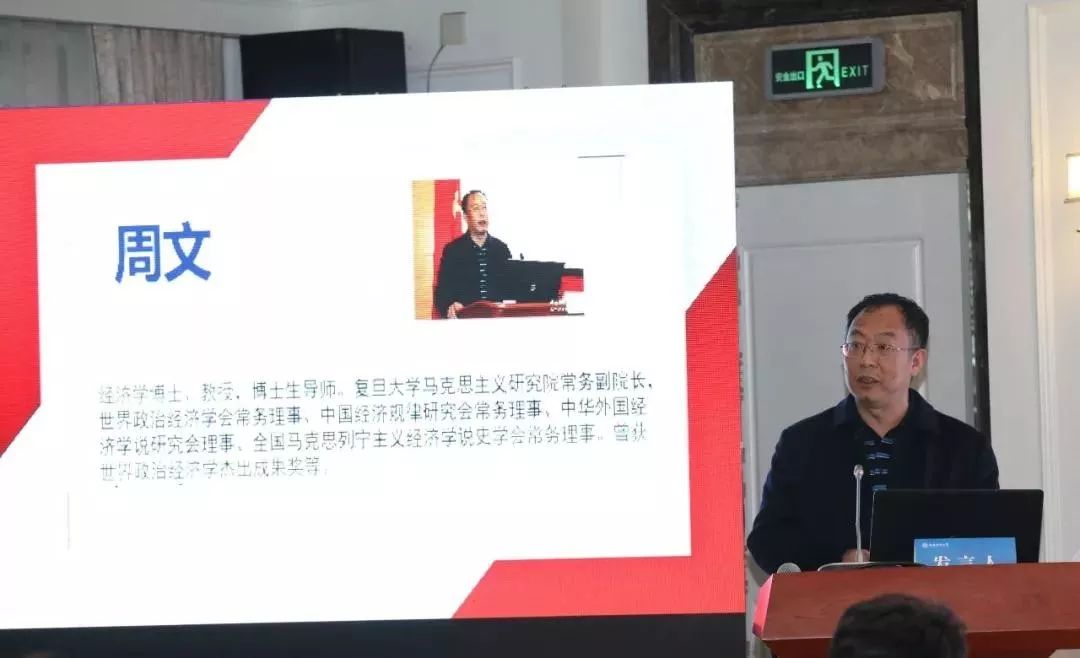

复旦大学周文认为用中国理论阐释中国实践,深刻揭示新中国70年年伟大成就背后的理论逻辑,是当代经济学急需面对的重大现实问题。伴随着中国正日益走向世界舞台中央,为引领中国经济更好发展,中国必须要有自己独立的经济学理论体系。为适应新时代发展的需要,我们的经济学理论研究尤其需要进行供给侧结构性改革,更好推进经济学研究的高质量发展。在他看来,2019年诺贝尔经济学奖的最大警示就是,我们的经济学家们要担当起新时代的历史使命,尽快合力推进探索和总结新中国70成就背后的经济学理论逻辑,用中国理论阐释中国实践。此外,他还强调2019年诺贝尔经济学奖得主没有任何关于中国减贫实践经验的总结和系统化理论阐释,缺乏中国样本,他们的理论最多只能算作隔空喊话。

金融活,经济活;金融稳,经济稳。南京大学范从来认为中国金融改革是经济金融共生型渐进式改革,是以需求为导向的改革。中国的金融改革是经济改革产生市场化的金融需求,在此基础上进行金融改革,并通过金融改革支持经济的渐进式改革,实现了经济金融的同步发展。与主要发达经济体、转型经济体以及其他发展中国家的金融改革实践不同,中国并未简单地遵循金融深化、金融市场化和金融自由化的理念,而是在立足本国国情的基础上,根据经济转型和发展阶段的特定需要来进行金融市场化改革。在金融改革的内容和方式上,中国表现出了不同的特征,并且取得了更好的改革成绩。他将金融改革的中国经验归纳为:(1)金融改革要孕育在经济改革之中,服务于经济改革的需要;(2)金融改革的方式应该视经济发展的阶段、经济转型的程度而定;(3)金融改革要处理好金融效率提升和金融稳定的关系,政府因素和市场因素都不可或缺。

四川大学蒋永穆基于新中国70年的农业发展道路,将中国特色农业现代化探索历程归结为“技术为主阶段”、“技术与制度并重阶段”、“制度为主阶段1”、“制度为主阶段2”,并着重指出:(1)遵循马克思主义认识论的一般规律,在“实践、认识、再实践、再认识”的辩证运动过程中,中国共产党关于农业现代化的认识不断完善,并在若干重大理论问题上实现了突破与创新;(2)“中国特色”农业现代化的形成与完善,既接受了马克思主义农业现代化思想的指导,又与我国基本国情和具体农情相结合,同时积极跟踪世界农业现代化发展的趋势,是多方面因素综合作用的结果;(3)总结70年来的实践探索和理论创新,“中国特色”农业现代化朝着科学、全面和系统的方向演进,其根源在于中国共产党的坚强领导,坚持走中国特色发展道路,积极解放和发展农业生产力,调整和完善农业生产关系,不断探索和开拓中国特色农业现代化发展路径。