文 | 蒋敏

晚年的白居易退职以后,将自己早年为应试而制作的“拟判”挑选了一部分辑录成书,这就是如今流传下来的《甲乙判》。

这部作品中没有具体的时间、地点,案件中的人物也都是以甲、乙、丙、丁来称呼,故名为《甲乙判》,载于《白氏长庆集》第六十六、六十七卷。又因为判词共有一百道,所以又称为《百道判》。《甲乙判》实际收录了一百零一道判词,多出的一判,是白居易将他在贞元十八年“书判拔萃”考试的答卷收录进去的缘故。白居易贞元十八年参加的考试,十九年便成功登第,其所制作的“判”也成为了众多学子竞相效仿的范文。

古代判词从不同的角度划分,可以有不同的类别。若从功能运用角度划分,判词又可分为

科判和案判

;若从制判主体角度划分,判词可分为

拟判和实判

;若从语体角度划分,可分为

骈判和散判

。

“科判”

是指应试举人为了应对科考的练笔之作,“

案判”

是指司法行政官决狱断案的判词;

“拟判”

是指以假定的拟判事实为依据制作的判词,它不具备真正的司法功能,

“实判”

是指司法机关针对具体案件作出的判决文书;骈判即骈体文的判词,

“散判”

则是以散文语体为主的判词。白氏判词属于骈判、拟判和科判。

白居易的《百道判》是唐代骈判的代表之作,其语言艺术是中国古代判词语言的一个阶段性标志。无论是引经据典、四六对称,还是一定的语用格式,都是依据法意和伦理纲常的需要。同时,《百道判》所体现的礼法精神,也具有一定的现代价值。

为什么白居易应试要制作“拟判”?

那就必须说到唐代的科举考试。唐代开始,科举取士,除进士、明经外,又增设了明法、明字、明算、俊士、秀才诸科,其中明法科是专门考查对国家现行法律掌握运用情况的考试科目。

(原来在唐代考个公务员这么难哪,个个都必须精通法律条款;不仅精通,还得会灵活运用,会判案;不仅要会判案,还要把判决书写得简洁,且文彩斐然。)

唐代无论是礼部选官,还是吏部考课和制举考试,都要考核判词的制作。只要判词文笔优美,就可以不拘格限而授官。

这种促使文人们在判词的语言运用上下大功夫的做法,就必然水涨船高,造成了拔萃取人的标准严苛,录取人数极少的现象。唐代举子,如不应宏辞、拔萃之试,还可以通过吏部的“身、言、书、判”考选,取得六品以下官位。可以说,在唐代入仕之途上,制判是无论如何也逾越不过的一道坎。

对唐朝知识分子而言,不会判词制作,就不容易过关登第;不精于判词的制作,更难以在仕途上有大作为。由于制作判词与科举考试有关,因此,制判者力求文词简练、表达准确、说理充分,因而又形成了骈体判词。骈判在中国古代判词的语言风格方面,影响至深,唐代骈判的重要成就之一,即是形成了语言庄重、凝练,表达准确、铿锵有力等中国古代判词的重要风格。保存下来的唐代判词,篇目不少,有张鷟的《龙筋凤髓判》、白居易的《百道判》等专集。

《百道判》的案件涉及面广,包括家庭、婚姻、工作、政治、经济等方方面面的各类矛盾、纠纷,特别是民事纠纷关系最多。他的每道判词都先引经据典对制判事实的事由,做出全面的论证和分析,然后则用一两话简明扼要作出裁决,充分展示出白居易的博学多识和文典语美的语言艺术。

下面欣赏一则案例。

判词欣赏:三年未娶的未婚妻嫁给别人了,男方可追回彩礼吗?

乙判得:景定婚讫,未成而女家改嫁,不还财。景诉之,女家云:“无故三年不成。”

翻译

:景与一女子已经定婚,但未结婚而女家另嫁了,且不退还财礼。景告官,女家回答说:“无缘无故三年不来成婚。”

判词

:义敦好合,礼重亲迎,苟定婚而不成,虽改嫁而无罪。景谋将著代,礼及问名,二姓有行,已卜和鸣之兆,三年无故,竟愆燕婉之期,桃李恐失於当年,榛栗遂移於他族。既闻改适,乃诉纳徵同。揆情而嘉礼自亏,在法而聘财不返。女兮不爽,未乖九十之仪,夫也无良,可谓二三其德。去礼逾远,责人斯难。

翻译

:婚礼之义在于百年好合,礼数重在亲自按礼迎娶。倘若男方定婚而不娶,女方虽改嫁而无罪。景谋划要娶此女,婚礼只进行到第二步“问名”便无下文。双方家族都同意这门亲事,且占卜是夫妻和睦的吉兆,三年过去了也没有什么缘故,就这样拖着不娶贻误了人家燕尔的好日子。桃李花开及时,是怕失去当时的好机会,榛树栗树你不要,于是就栽到别人家。一听说姑娘另嫁,才来告状说已纳过彩礼。从情理上揣度,就是你的礼数有亏欠,在法律上可以不返还聘礼。女方没有过错,准备的礼仪也不差,男方存心不良,可谓三心二意。男方失礼太多,责人退还彩礼,不予!

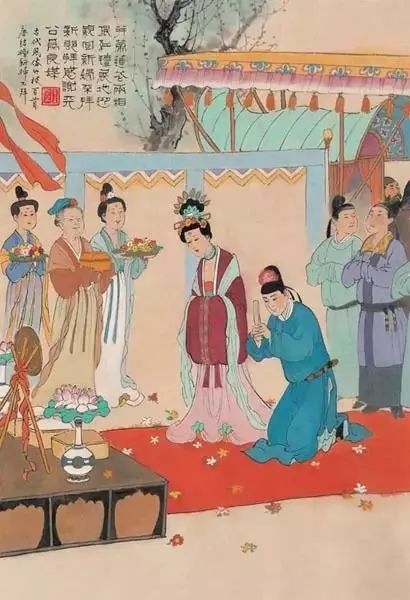

原来古代也有“新娘结婚了,新郎不是我”的故事,而且新郎为这事告状了,判决的是大名鼎鼎的诗人白居易,且看千古“诗王”老白怎么说。

一般来说,这样的新娘是因为种种原因最终嫁给了别人,只是这个案例的新娘不是想另嫁别人,而是左等右等啊,等不来他迎娶自己,而女方家为了自己家族尊严,不会问着求着说快来娶我吧,于是,三年后家里决定嫁到别人家了。

等到木已成舟,原男方就跳出来告状,说人家改嫁,要求退还彩礼。这时候,女方只说了一句:因为你家三年过去了,无缘无故的拖着不娶。

双方都发言了,看来这男方想悔婚,或想另外高攀哪个美女,又不想主动提出解除婚约,失去原来给的聘礼,就玩了个不光彩的手段,拖着你,不娶你,让你自己等不起,嫁给别人了,我再来告状,希望自己那点财物可以被判决拿回来。

他这样做是因为唐朝法律有规定,专门查了《唐律疏议》卷13《户婚》第175条:诸许嫁女,已报婚书及有私约,约,谓先知夫身老、幼、疾、残、养、庶用之类,而辄悔者,杖六十,男家自悔者,不坐,不追聘财。……(女方)若更许他人者,杖一百;已成者,徒一年半。后娶者知情,减一等。女追归前夫,前夫不娶,还娉财,后夫婚如法。

意思是啥?有了婚约,如果男家悔婚,可以无罪,但是,不能追回聘财。如果女方已经许配了一人,又另外许配他人(但是还没结婚),后夫杖刑一百;已结婚了的,后夫徒刑(拘禁使服劳役)一年半。后娶的男的如果知情,罪减一等。女的要被追讨回来还给前夫,前夫如果不想娶她了,女方就必须返还娉财,后夫的婚姻就合法的。法律是这样规定的,看来景和他家人真是心理不阳光不善良的。

我们的诗人搞清楚了事实,在判词中,开头就点明,婚礼要义在于有礼数,按礼迎娶。你男方定婚又不娶,女方改嫁了当然无罪。你们的婚礼只进行到第二步“问名”便无下文了,双方家族都同意这门亲事,且占卜是夫妻和睦的吉兆,人家没有哪点不好,你三年里无任何理由而不娶,想象一下,在古代那个慢节奏的生活里,一个人家默默无语等你结婚三年,想想都是好漫长的时间。你家在这三年里,忍得住腿和嘴,没有到她家有任何来往,说一句只言片语。

为了进一步让大家明白

姑娘的青春不可耽误

的重要,老白诗意大发,说:“桃李恐失於当年,榛栗遂移於他族。”