作者|

阿慕

疫情仍在继续,餐饮业受到的冲击是有目共睹的:

西贝

餐饮董事长贾国龙称账上现金流扛不过 3 个月;

外婆家

餐饮创始人吴国平说“天一亮就要支付250 万元”;在港股上市不到一个月的“

九毛九

”市值蒸发已超过 30 亿港元;

海底捞

内地所有门店暂停营业;

星巴克

中国目前也已临时关闭 2000+ 门店…

餐饮龙头纷纷主动休市,不同的是,麦当劳和肯德基除了关闭湖北多地的门店外,并没有像其他餐饮品牌一样暂停门店业务,而是开门营业。

往年一到春节,小编所在的这座广东新一线城市就会变成空城,今年加上疫情的影响各门各户更是大门紧闭,街上鲜少有行人。整个春节期间,阿慕也是一直“怂在家”,几乎没有在外用餐,期间唯一吃过的外食只有麦当劳。

△ 图源:pexels.com

不过不是堂食,而是在车上用小程序点餐,手机收到取餐通知时戴好口罩进店,拎走立刻上车回家,尽量减少与人接触。

在这场生死博弈中,麦当劳餐厅里无论是工作人员还是顾客都戴紧口罩严阵以待,但必须说依然有不少人正在排队点餐、等待取餐,并且也有很多外卖订单。

人流量肯定比不上平日,但考虑到这是疫情非常时期,店面也并没有想象中那般冷清。

跟重庆的同事聊起这件事时,她也提到疫情早期有一次因为在家太闷,想说戴好口罩出门到就近的麦当劳写稿。当时店内顾客也并不止她一个。只要顾客取餐离开,清洁员就拿着消毒液喷洒、擦拭桌面。

没有了往日热闹的气氛,人与人之间除了大眼瞪小眼没有任何交流,但一切就在无言中有条不紊地运转着。

非常时期,大部分餐饮门市都被劝停,更真实的状况是“即便敢开店,也不一定有人敢去吃”。小编不禁想,为什么几乎所有餐厅都暂停营业的时候,麦当劳

(以及肯德基)

还在坚持营业?那些进到店里的顾客,又是谁给了他们勇气?

麦当劳一向以“标准化生产”著称,号称“全世界的麦当劳都是同一种风味,同一种口感”,每一道生产工序都被严格把控。

通过统一标准、操作量化把过程复制并落实到每一个执行岗位上,可以说这是麦当劳一向擅长的技能点。

当品牌做出与个性相符的品牌行为,对消费者才更有说服力。反之,缺乏个性支持的品牌行为,消费者的信任度也会大打折扣。

麦当劳的内部管理向大众展示了“死磕标准”的一面,这也让麦当劳在疫情蔓延的非常时期,让大众更容易相信它会把“严谨”的品牌个性应用到卫生清洁方面。

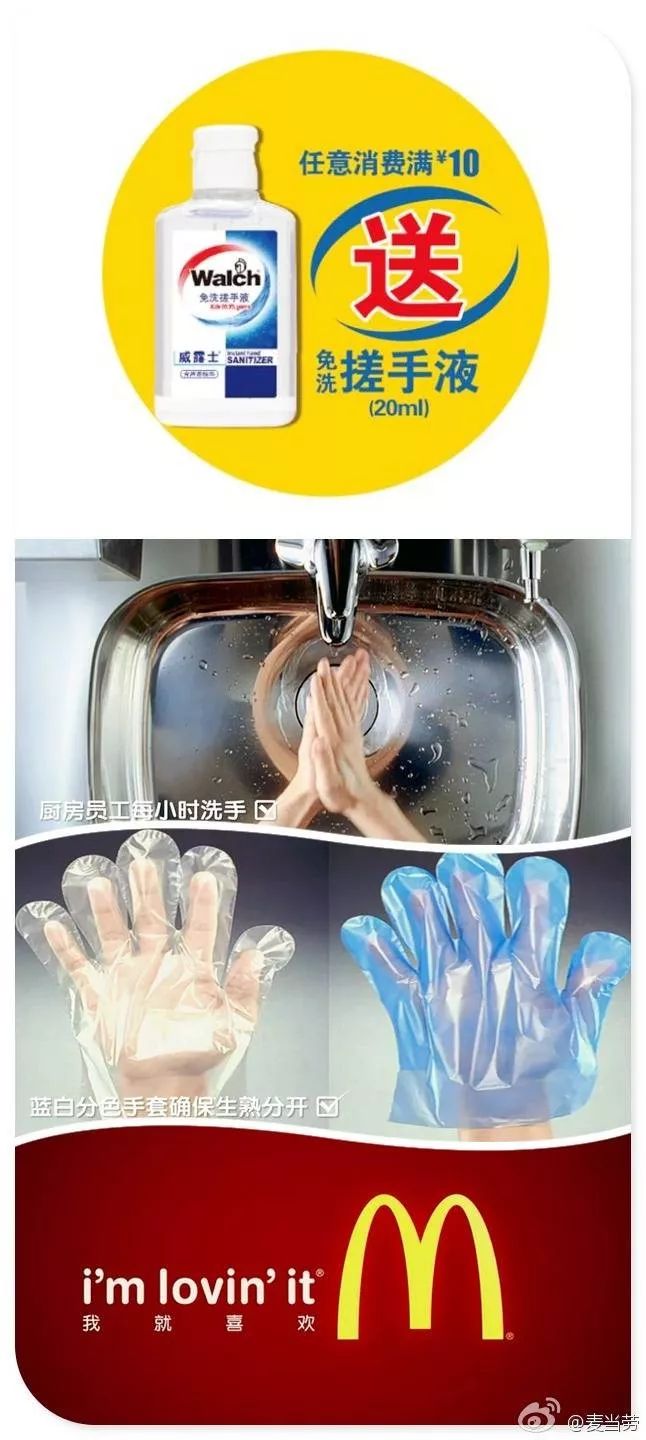

网上资料显示,2003 年非典肆虐,仍在坚持营业的麦当劳除了继续保持原有的每日清洁、消毒步骤,还增加了许多应对措施,例如:

• 严格规定员工洗手使用杀菌洗手液揉搓 20 秒以上;

• 厨房工作人员采用蓝色手套处理生、冷半成品食物,采用白色手套处理熟食;

• 餐厅不同区域使用不同颜色抹布,清洗后的抹布浸泡消毒水,消毒水 2 小时更换一次;

• 大堂用餐区域采用“一客一消毒”,卫生间、洗手池、地面也是随时消毒;

• 容易被忽视的门把手、楼梯扶手至少 30 分钟消毒一次;

对内要求餐厅员工严格执行每一个清洁细项,对外在顾客方面加强了外卖配送力度方便大众,购买了 50 多万口罩免费赠送给到店顾客,派发预防非典的常识宣传单,“亲善大使”教导小朋友如何正确、有效地洗手…

在那个信息网络不发达的年代,

麦当劳一方面主动带头提高公众对预防非典的意识,一方面加强自身的卫生管理并向大众展示“一丝不苟”的一面,这些都与维系大众信任度息息相关。

而在这次新型冠状病毒疫情期间,麦当劳暂停了湖北多地的门店,

全国仍有接近 3000 门店在营业中,接待普通顾客的同时也为一些定点医院的医护人员提供餐食。

有过非典经历的麦当劳,同样地,店内测温、洗手、消毒、戴口罩一样没落下。

另一方面,这段时间为了减少人员接触,美团外卖率先推出“无接触配送”服务,顾客在线上点单,备注要求骑手将产品放在指定位置,送达后骑手通知用户自行取餐。

“无接触配送”虽然是个新概念,但麦当劳在这个事情上的发言权并不少:

其一,供应链和员工管理标准化,运营稳定。

拥有独立外送团队的“麦乐送”进一步升级为“放心送”,门店与外送员之间可以更好地打“配合战”,食品安全、人员卫生健康管理、餐箱消毒、无接触配送等措施迅速到位。

其二,麦当劳很多用户已经习惯“自助点餐”,小程序下单、自助点餐机点餐都可以有效地减少人员聚集和接触。

这得益于麦当劳近年来为了减少餐厅运营支出,提高效率,减少顾客等待时间,有意识地对顾客培养“自助点餐”的消费习惯。

同时,为了保障民生供应,减少人员聚集,多地政府支持外卖业务。

而麦当劳做的快餐速食就是适合一人食的单独包装,与火锅店、中式快餐的食品形态不同,可以避免围桌共餐,更适应“外卖”、“打包”场景。

其三,

麦当劳旗下的“得来速”汽车餐厅在这个时候也发挥了很大的作用,

从点餐到取餐顾客无需下车,点单员通过对讲机确认订单,减少了食物在外送这一环以及取餐时与餐厅其他顾客接触而被感染的风险。

“管理严谨”的品牌个性,加上在“无接触”这一点上布局的战略优势

,这些动作原本并不是为“防控疫情”而准备,但恰好在这个时间大大派上用场,也许连麦当劳自己都没想到。

当然,冰冻三尺非一日之寒,

大众对品牌的信任不仅源于非常时期的非常做法,更是建立在日常与品牌每一次接触时,能够感知到的品牌细节之上。

不妨回想一下,平日里,麦当劳又是从哪些地方下手来建立消费者信任感的?

一个勤俭节约的上班族,也许平日里每天早餐都是地铁站旁的煎饼摊,但如果遇上重要的考试、面试或会议,那么很大概率当天会转向麦当劳,尤其是它还推出 6 元特价早餐的时候…因为我们并不希望重要时刻,会出现拉肚子这类情况。

这正透露出在我们的潜意识里,麦当劳的品牌效应正在发挥作用,让我们倾向相信它更干净和卫生,拉肚子的可能性更小一点。

不过也必须说明的是,这里谈的并不是麦当劳食品绝对安全、也不是说麦当劳没有在卫生问题上栽过跟头,而是指麦当劳给消费者营造的整体品牌形象。

例如,细心观察麦当劳的店内就可以发现,与传统餐厅遮遮掩掩的“后厨”大相径庭的是,麦当劳会故意敞开“厨房”给消费者看。

在点餐台可以直视厨房内部,流水线的生产过程,带着帽子、口罩、手套的厨房工作人员,没有积水和污垢的地面…品牌不用自说自话,为“卫生问题”争得面红耳赤,通过把厨房透明化,一切不言而喻。

又比如,早些年流传过一个说法:麦当劳/肯德基=中国人的公厕。

尤其是旅游景点处,很多游客内急时的第一反应总是:先看看附近哪里有麦当劳/肯德基,而不是去留意哪里有洗手间标识。

之所有会有这种习惯,离不开麦当劳/肯德基总是给顾客留下干净整洁的印象。有个朋友还跟小编分享过一个真实故事:她和妈妈在外游玩时,绝大部分景点都会“自带厕所”,但朋友的母亲大人却永远都要执着地寻找麦当劳/肯德基的厕所,因为在她心目中,其他都比不上这两家的干净程度。

△ 图源:豆瓣@Maurice Moss

麦当劳对于厕所的维护,可能离不开它扫厕所出身的 CEO 查理·贝尔。他第一次去麦当劳进行打工面试时才 15 岁,经理原本并不打算聘请,查理·贝尔当时说了一句话:

“店里厕所的卫生情况不太好,没准会影响生意,不如就安排我来打扫厕所吧”。

这句话改变了经理的想法,事实也证明厕所的清洁,确实对顾客体验有了很大的提升,之后的查理·贝尔也一路晋升,后来成为麦当劳史上最年轻的 CEO。有人说:

麦当劳的厕所,比某些餐厅的厨房还要干净。

从营销角度来看,可能很多餐厅投入巨额广告费都吸引不了潜在顾客走进店内,

但麦当劳凭借一个干净的厕所,甚至能让大众在选择众多的大街上锁定目标并主动搜寻。

即便你的初衷只是进去上个厕所,而一旦进入店里就已经难逃麦当劳的“狩猎”,弥漫的食物香气,令人垂涎的视觉图片,其他顾客津津有味的食相,都让你心甘情愿地加入点餐的队伍。

除了店内环境的维护,也有一个不容忽视的小细节是,即便不在疫情期间,平日里麦当劳也会在店内配备“洗手液”提醒顾客注意清洁双手。

小编还在麦当劳微博上扒到一张 2013 年“早餐消费满 10 元送洗手液”的活动图片,

虽然这些“小动作”并不意味着就把餐饮品牌与卫生划上等号,但会在消费者潜意识中释放信号

,至少让人感觉这个品牌是“注重卫生”的,甚至不自觉就把品牌与“干净卫生”这标签捆绑在一起。

相反,如果平时没有这些“铺垫”,特殊时期人们对任何品牌信任度都急剧降低时,更难让人相信其突然就能把防疫措施做到位。

世界著名品牌战略研究权威、现代品牌之父戴维·阿克,曾在其所著的《品牌大师》一书中,指出品牌接触点理论:用户面对品牌信息的情景,就会产生品牌接触点。