看点

在物质丰富的今天,孩子成为了家庭的中心。

如何让孩子具有正确的金钱观念,是广大家长一直苦恼的问题。

金钱真的在摧毁孩子么?

今天外滩君推荐的,是连续三年荣登美国亚马逊财商教育畅销榜的亲子家教书——《反溺爱》。

本书通过9堂财商课,将数十种培养建议与案列相结合,完善孩子的金钱观,为家庭财商启蒙提供有效的解决方案,让孩子远离“败家”。

前段时间荆州一位12岁熊孩子打赏游戏主播,败光母亲辛苦积攒近万元手术费的新闻刷屏朋友圈。

事实上这样的“打赏门”事件已经不是偶然。

在更早的新闻中,孩子拿父亲的手机打游戏买装备,短短数月就花掉近8万元。

在我们感叹孩子价值观扭曲的同时,我们也看到了父母监管责任的缺失。

由于缺少对金钱的了解和良好的财商教育,这些家庭已经付出了惨痛的代价。

有趣的是,我们的孩子是没有机会接触钱吗?

为什么没有人教他们关于金钱的知识呢?

在一张登上热搜的《全国压岁钱地图》中,福建、浙江、北京成为压岁钱支出水平最高的地区。

福建孩子收到的平均单个压岁钱红包已经高达3500元,而浙江、北京也紧随其后,分别是3100元和2900元。

在物质丰富的今天,孩子们在小小年纪就会接触钱、成为家庭宠爱的中心已经是不争的事实。

但是我们还要延续上一辈见到压岁钱就没收、从小让孩子远离金钱的做法吗?

虽然压岁钱只是中国家庭金钱教育的一个典型缩影,却是很好的试手机会,可以当作家庭财商启蒙的第一课来跟孩子好好谈谈钱、讨论钱的合理支配方法、让孩子试试自己管理一笔钱。

因为各种各样的原因,财商教育在我们的教育中被一直忽视。

但是

一个人在经济社会中的生存能力直接取决于其财商的高低

,而无数个人在经济社会中的生存能力就会关乎到一个国家的未来发展。

这就是为什么当今世界发达国家政府无不重视青少年财商养成的原因。

据统计,截至2015年,全球有49个国家已制定或正在制定财商教育计划,其中英国、挪威、西班牙、澳大利亚和芬兰都位列其中。

理财能力已经被视为现代人应该掌握的最基本的能力之一。

财商教育与科学、文化、艺术的学习一样重要而且刻不容缓!

今天我们要推荐的就是连续三年荣登美国亚马逊财商教育畅销榜的亲子家教书——

《反溺爱》

。

下面就让我们一起来看看这本书是怎样提供家庭财商启蒙解决方案的吧。

比起那些教孩子如何在虚拟环境下进行投资理财、空中楼阁般的财商课程,这本书让财商教育回

归家庭,更

通过

60

个真实的案例分析,探讨每个家庭都会遇到的实际问题。

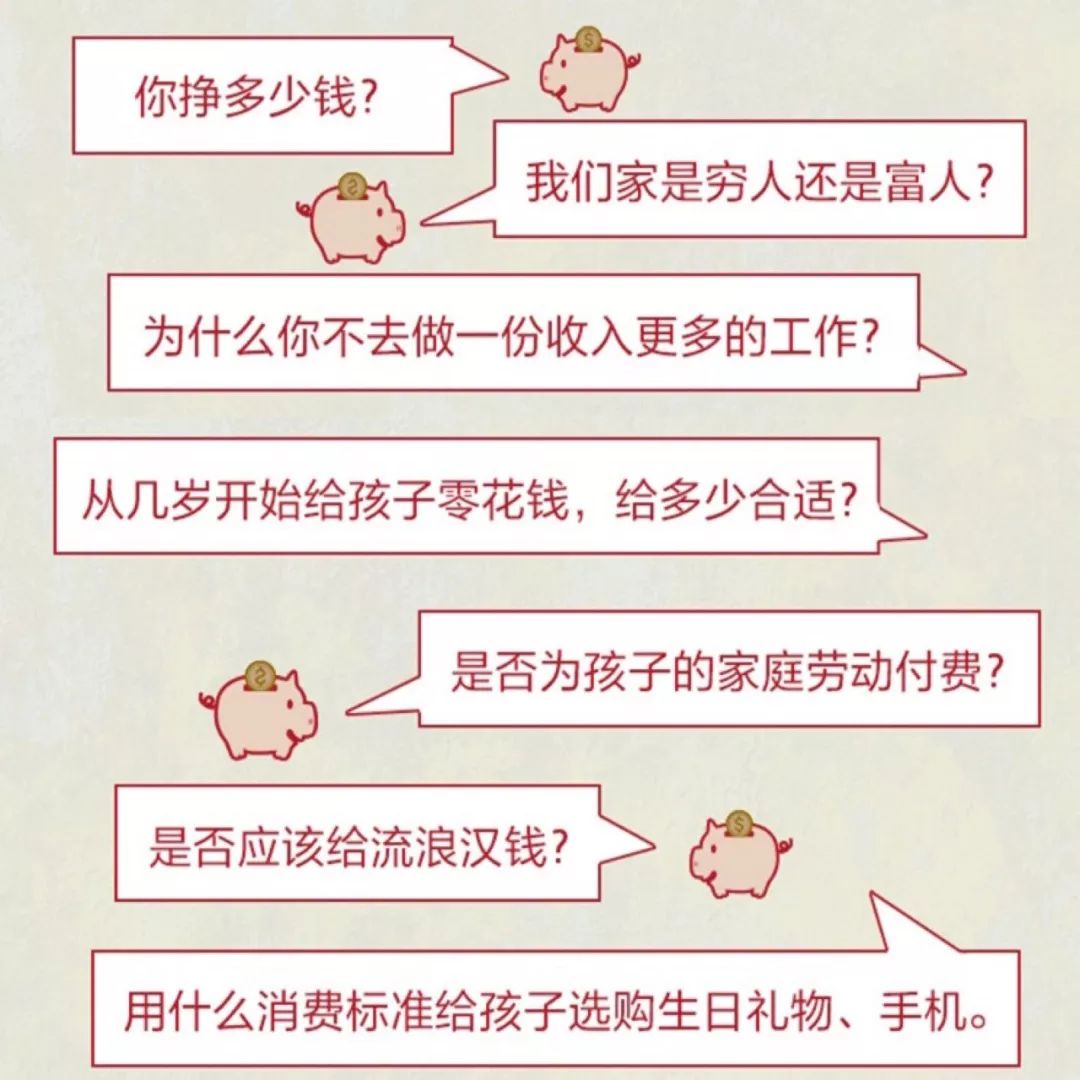

零用钱怎么给、生日礼物如何选、应该给孩子买什么样的手机、是否为家务劳动付费、何时给孩子开立银行账户、是否鼓励孩子打工、如何安排孩子才艺培养的花费……你都会在书中找到答案。

书中有一个让人记忆犹新的例子,从事房地产工作的帕克通过把收入和支出实体化,成功加深了孩子对钱的印象。

一天,他到银行把约12000美元的月薪全部换成了1美元的钞票。

将这些钱每100美元捆一捆,在自家的餐桌上码了好大一堆。

然后,他开始把钱分成了好几份,让孩子们知道每个月的各项开支(房贷、保险、水电燃气费、汽车开销、生活用品开支)分别需要几捆钱。

孩子们会发现,刨除所有开支,到最后,一大堆钱其实没剩下多少。这样直观的一课,让所有孩子全程张大嘴巴,

他们终于对钱、对财务管理第一次有了概念

。

在市场经济的今天,“钱”成为家庭中备受关注、无法回避的话题,但该如何跟孩子谈钱却让家长无比头疼。

《反溺爱》试图纠正一个认知偏差:家长以为钱最容易宠坏孩子,困惑如何教孩子花钱,不好意思与孩子谈钱,但其实

钱是中性的,而且是一种重要的教育工具,可以用来培养孩子的价值观和优秀品格。

作者罗恩一次次向我们证明:

好奇心、耐心、自控、乐观、节俭、慷慨、毅力、主见、消费观、职业观、财务复利的概念、取舍的思想,这些美好的品质和重要的价值观都可以通过财商教育获得。

用钱可以培养孩子的耐心吗?

是的,通过给孩子零用钱,教给他一套妥善管理金钱的办法就可以。

当他需要存一笔钱去完成一件大事或是买一件东西,他就能学会等待、延迟满足。

罗恩在《反溺爱》中指出,

耐心与孩子成年后的良好财务状况有很大的关联。

2011年新西兰发表的一个调查,追踪了1000个人从出生直到32岁的情况。

从这份调查中可以明显看到,孩提时无法控制自我的人,比起其他自制的人,较难存钱、准备退休账户或是拥有房产与股票。

用钱甚至可以培养孩子的创造力。

书中给出了一个很独特的案例,可以帮助拓宽家长对“钱”这种教育工具的认识。

广告人杰克发现如果让孩子靠做家务赚钱,他只会追求尽快完成工作,而且完全不会感觉这些活儿有什么意思。

而他家的做法是:

做基本的家务时孩子不会赚到钱,但如果他发现问题,并解决问题,就可以赚到钱。

“我看到他已经有了热情,把赚钱当成是可以解决问题的项目,而不是把时间卖给别人。

我仿佛看到他慢慢变成一个创业思考家,未来不管他做什么,这种思考方式都会让他脱引而出。

”

针对聪明的消费,书中给出了很多机智的教育方法。罗恩指出,

要让孩子学会理性消费,教孩子认清“需要”与“想要”的界限是第一步。

举个例子,买一双雨鞋应该是“需要”,但如果孩子想买的是某个时尚品牌的雨鞋呢?

罗恩自己的做法是:

用父母能接受的品牌价格锚定参考价格,划定那条界限。

他们家用的是一个中等价位的商店Lands’ End作为参考。

也就是说,如果一双雨鞋在这家店大概是卖50美元,那么低于这个价格的雨鞋就都可以视为“需要”,超过这个价格的就要视为“想要”。

为了不让孩子变成慵懒度日的啃老族,就要教会他工作的意义。

不用担心孩子会抗拒工作,恰恰相反,罗恩指出不少孩子会被收集瓶瓶罐罐这件事吸引,就证明孩子喜欢工作赚钱,

因为通过这种最基本的经济行为,他们收集越多就赚得越多,赚钱让他们觉得自己像个大人。

而家长的责任在于激励这种工作赚钱的本能,并观察天生的勤奋会带孩子走多远。

我们当然不用鼓励孩子去收集垃圾,还有许多其他更好的例子。

比如犹他州的6岁泽比和兄弟们在自己家的农场工作,就有薪水可拿,他们赚的薪水用来买所有他们需要的东西。

莱恩雇自己的儿子马克来维护湖边的房子,马克很快成为维修二手水上摩托车与各式各样装备的专家,还自己出钱请顾问帮自己申请大学奖学金。

在《反溺爱》中,作者罗恩利用自己专栏作家的身份,广泛搜集读者和粉丝的财商教育好点子。

书里给出了几十个财商培养的好办法和小建议:

三个储蓄罐零用钱管理法、“需要”与“想要”清单、超市预算法、“趋利避害”原则、快乐产出比原则、杜威原则等等。

比如玛丽・马修森让孩子把消费变成投资概念,要求孩子预估,花在任何想要物品上的每1美元会提供几个小时的快乐感受。

这个计算快乐比例的方法对于想要的东西(而不是生活必需品)特别管用。

孩子已经意识到了,最贵的玩具,比如机械狗虽然一开始很感兴趣,但是很快就不觉得好玩了。

而基本款的费雪牌收款机却可以玩儿上好几个小时。

根据快乐产出比公式,收款机在所有玩具中排名第一。

对于如何回答“我们家有钱吗?

”、“你为什么要做现在的工作,而不是像小明妈妈一样做一份赚钱更多的工作?

”、“我用自己的钱买东西为什么不可以?

”这样的难题,作者也给出了建议。

作者告诉我们当孩子问这些问题的时候多半是想要获得有安全感的回答(想要确认家里的财务情况是良好的),或是他们和同伴说到了关于金钱的话题,好奇自己与同学的差异。

而作者建议在处理任何金钱问题时,你都可以反问孩子:

“你为什么会这么问呢?

”

通过这样的反问,家长就有机会找到孩子焦虑的源头,并获得时间准备相应的答案。