照片摄于 法国 吉维尼小镇 莫奈花园

这是「

我日

」公种号

第

153

篇文章

欢迎点赞分享,谢绝擅自转载

授权私聊,注意节操

引子

嘿嘿,标题玩了一个梗:既是要给你分享我这喜悦的一日,同时我今天很喜悦所以我本人就是喜悦的一个日日。

连这么无聊的梗都要玩,还要叭叭解释,你看,我相当喜悦。

最近状态有所回升

,我觉得原因是各方面的。

如果直接给你坦白我认为的原因呢,太像是认罪书了,索然无味,是吧。

当然,你觉得认罪书才够味呢,也没用,反正我不写,哈哈。

之前一段时间,我陷入了一个恶性循环:

-

每天晚上不想睡,因为觉得一天什么也没干

-

所以早上也起不来,睡太久醒了腰酸背痛

-

身体不舒服就懒得动,工作效率也很低

-

连工作都不想做,更没意志力去健身运动

-

不运动就没脸吃东西,更别说吃大餐

-

其实一天下来就是打游戏,最多看本书

-

天又黑了,毫无成就感,所以不想睡

完美啊这个闭环,我都忍不住要给自己点赞。

一个良性循环,人人都知道是什么样的——

早睡早起、高效工作、规律运动、节制饮食、看书刷剧、适当游戏。

这都是废话,

「知道」但不能「做到」,还不如不知道呢。

不知道还可以假装自己蠢,知道了却做不到只能谴责自己懒。

但我发现了一个办法,帮我打破恶性循环,并且回到良性循环上来。

解题首先要找到题眼,题眼是什么呢?

之前我在喜马拉雅的读书专辑

《精读职场晋升 30 本好书》

里分享过一本书,叫《为什么精英都是时间控》,日本作者写的,名字有点鸡汤鸡血,但内容非常值得一看。

书里有一个核心观点就是:

时间有长度、高度和宽度,它不是一维的,是多维的。

我觉得作者的观点非常好,但还有一些可以补充和提升的地方,所以我结合其他几本书(比如《暗时间》《精要主义》等)拓宽了对时间管理的看法。

简单解释一下:

-

时间的质量 = 密度 * 体积

-

时间的体积 = 长度 * 宽度 * 高度

-

时间的长度 = 早起 + 好睡 + 多运动

-

时间的高度 = 现有 + 减负 + 重启

-

时间的宽度 = 精要 + 暗时间 + 碎片化

看这个方程组,能不能找到题眼?也就是

解题的关键切入点。

-

质量同时受密度和体积影响,「密度」更多和智商相关,这不是我们可控的变量,主要看「体积」。

-

「体积」是长宽高的乘积,三个维度都很重要。

-

先看最后的「宽度」,「精要」就是优先做最重要的事,「暗时间」就是把等车、洗澡、通勤的时间都用来思考,「碎片化」则是利用好不成块的时间、像抢着打游戏一样抢着做事情。这都是方法论层面的东西,执行的时候肯定需要有意志力来支撑。

-

再看中间的「高度」,「现有」就是你现有的专注时段,「减负」则是通过把生活中不那么重要的事情给流程化标准化、尽量不要反复占用你的认知资源,「重启」则是在身体和大脑疲惫之后、通过打盹或运动的方式重新精神起来。

-

最后看「长度」,「早起」不用多说了吧,「好睡」就是好好睡觉,「多运动」则是通过规律运动让自己整体上精力更好、于是一天中清醒的时间自然就变长了。

这么一拆解,其实答案自然就跳出来了——

题眼就是「运动」,因为它是所有可控变量里,最有效的。

-

与「宽度」相关的方法论的东西,你得有意志力来支撑,运动增强精力之后,自然会有更多意志力帮自己做出改变。

-

与「高度」相关的因素里,你精力越好「现有」时间越高效,而你在运动的过程其实也就是「重启」的过程,即使暂时做不到「减负」你也可以靠总的精力的提升来对抗熵增。

-

与「长度」相关的因素里,「多运动」直接就是要求你运动,而充分的运动自然能保障「好睡」,睡得好自然就能「早起」。

一下就全部串起来了,所以重点是「运动」。

然后悖论就出现了——规律运动能增强我的意志力没错啦,但我首先就需要有很强的意志力才能开始规律运动啊!这不又是废话么?

我想起在《精读职场晋升 30 本好书》里分享过的另一本书,叫《微习惯》,它简直是拖延症的良药。

我们平时总是拖着很多事不做,是因为我们喜欢假装自己是个完美主义者:

我要做就要做好!现在我觉得我做不好,所以我干脆不做了,嘿嘿。

真不要脸呀。

但《微习惯》的主张是,我们不可能一下就做好,我们也不打算一下就做好,我们只是开始做了,只做一点点,根本不指望做好,仅此而已。

比如作者自己是个肥宅,根本不可能规律健身,怎么办?每天坚持做一个俯卧撑,就做一个,多的不做。我不可能天天去健身房练一小时,但我每天花 5s 趴地上做一个俯卧撑总可以吧?就这么坚持了半年多,作者说自己从肥宅变成了标准体型,励志了。

是啊,只要开始做,总比什么都不做好。而且最棒的是,一旦你开始慢慢做了,你会发现既然都开始做了,不如努力做得更好一些吧。最后,你做得越来越好,因为你

通过一点一滴的进步,修改了你心里的默认值。

再对比一下:

屁话说完了,开始分享真正能带来改变的骚操作。

首先,我买了一台

椭圆机

。

大概就是这么个东西,占地面积大概不到 2 平米,因为只有前后小幅震动,所以可以很方便地随便塞在家里什么地方。

但我个人推荐哈,你还是放在客厅的电视机前面,方便

边跑步边看电视

。

为什么要边跑步边看电视呢?因为跑步很无聊,而看电视相对有趣。同时只看电视太颓废,边跑步就励志了。

重复上面的思路对比:

当然,

现代年轻人基本上都不看电视了,喜欢玩手机、看视频。

简单,我安利你另一个宝贝,叫「电视果」,可以把你手机 app (包括但不限于 优酷、土豆、爱奇艺、bilibili)上的视频,直接「投」到电视上播放。

原理很简单,其实就是电视果和你的手机都连了你家的 wifi,通过同一个内网传输信号,电视果就会自动下载你选中的视频并且在线播放,视频信号通过电视呈现出来。

电视果很小,直接插在电视后面就行了,我随便搜了一张网图。

一句话概括,就是

你可以用手机点播在线视频,并且用超大的液晶电视直接观看。

爽,真的。

于是我们构建了一个场景:

可以在家边跑椭圆机健身,边用电视果在电视上刷视频看剧。

这个场景非常梦幻:

-

首先,这是一个

放松

的场景,你累了一天了,看看剧。

-

其次,这是一个

健康

的场景,你用了一天脑,轻微体力运动就是缓解压力,内啡肽对于目前暂时不想过性生活(或者没机会过性生活)的你,是一种免费的娱乐替代品。

-

最后,这是一个很

容易坚持

的场景,既居家、又养生、既放松、又健康,特别适合养成「微习惯」,每天跑个一小时或者十分钟,随意自如。

这时,你就已经走完了第一步。

我们真正要做的,是下面一步。

你现在已经有了培养运动小习惯的心态,也理顺了逻辑,甚至买了椭圆机和电视果准备开始执行了,然后你就接近了问题的核心——

真正改变我们生活的,不是生活习惯这种小东西,而是更宏大的事物,即生活方式本身。

这又是一句废话,能够改变我们生活的就是生活本身,哈哈。

上面我们通过分析,已经发现了时间管理(其实也就是自我人生管理)的关键切入点,是「运动」。

现在就需要继续剥洋葱,找到「运动」的关键切入点,是什么。

你可能以为是找个离家近的健身房,或者找个靠谱的私教,又或者找份离家近少加班的工作,甚至是制订一套完善的健身计划,其实都不是。

所有运动的人都知道一个真理——

三分练,七分吃。

没错,你最后能不能坚持运动,或者说你能不能真的通过运动这个切入点彻底改变你的生活方式,重塑自己的人生管理,取决于你运动的同时都吃些什么。

吃,对于一个人有多重要呢?

假如非要做伪两难选择,在光吃不练和光练不吃之间去比较的话,永远都是光吃不练胜出。

这里的光吃不练,不是说咣咣猛吃、坚决不锻炼,哈哈哈,而是说只在意饮食、却不去运动。

为什么这么说?要怎么证明?直接看你身边人就知道了。

中国人普遍没有运动的习惯,但是并不是满大街的胖子,对吧?虽然很多人体脂率也不低,体重不大但身体很虚,看起来「面团瘦」,但毕竟没有超重更没有肥胖呀。

为什么?因为中国人整体的饮食结构里,高油高盐高糖(或者干脆说高热量)的食物并不是非常多。你看,中国人整体上饮料习惯没有特别不健康,所以哪怕全民不运动,也不像美国那样肥胖问题那么严重。

反过来,逻辑清晰了:当我们自己更加注意饮食之后,哪怕稍微比别人多运动一点点,也能立竿见影地体型美好起来。

当然,这里的立竿见影,不是物理学上光速般迅猛,怎么也得 4 周起。万一你基因不太走运(像我一样容易胖),那你可能还得 3 个月见效,哈哈。

可是体型美好有什么用呢?这和人生管理有什么关系?

人生中最重要的事是什么?

你可能会说是颜值,或者是财富,但我觉得显然应该是健康,对吧。

因为我们用来感受这个世界的基础,是我们的肉体,是物质的,物质决定了意识。

当我们的

身体变得更健康更有力之后,我们感受世界的方式都会发生变化。

而且更有甚者,因为智人这个物种自我欺骗和洗脑的能力太强了,所以哪怕你并没有肉眼可见地变健康,你只是开始实施健康的生活方式了,你就已经隐约觉得自己好像变健康了,你的人生已经在发生改变了。

坚持健康的饮食,否则你就对不起每天跑的那几十分钟步,或者对不起你在健身房流的那些汗,更对不起你边运动时边刷的那些剧,对不对?

你瘦了,更重要的是你紧了(别想歪了,我说的是皮肤紧致)。从小父母就教育我们,做人呐,身体要紧,现在我们终于对得起父母的教诲了。这时你不管干什么,都会更有自信。穿衣服也好看,挤地铁也带感,甚至工作时间偷偷跑去蹲马桶,你都感觉核心深处的腹横肌在帮你通便。

这一切,离你现在,就差 4 周时间。

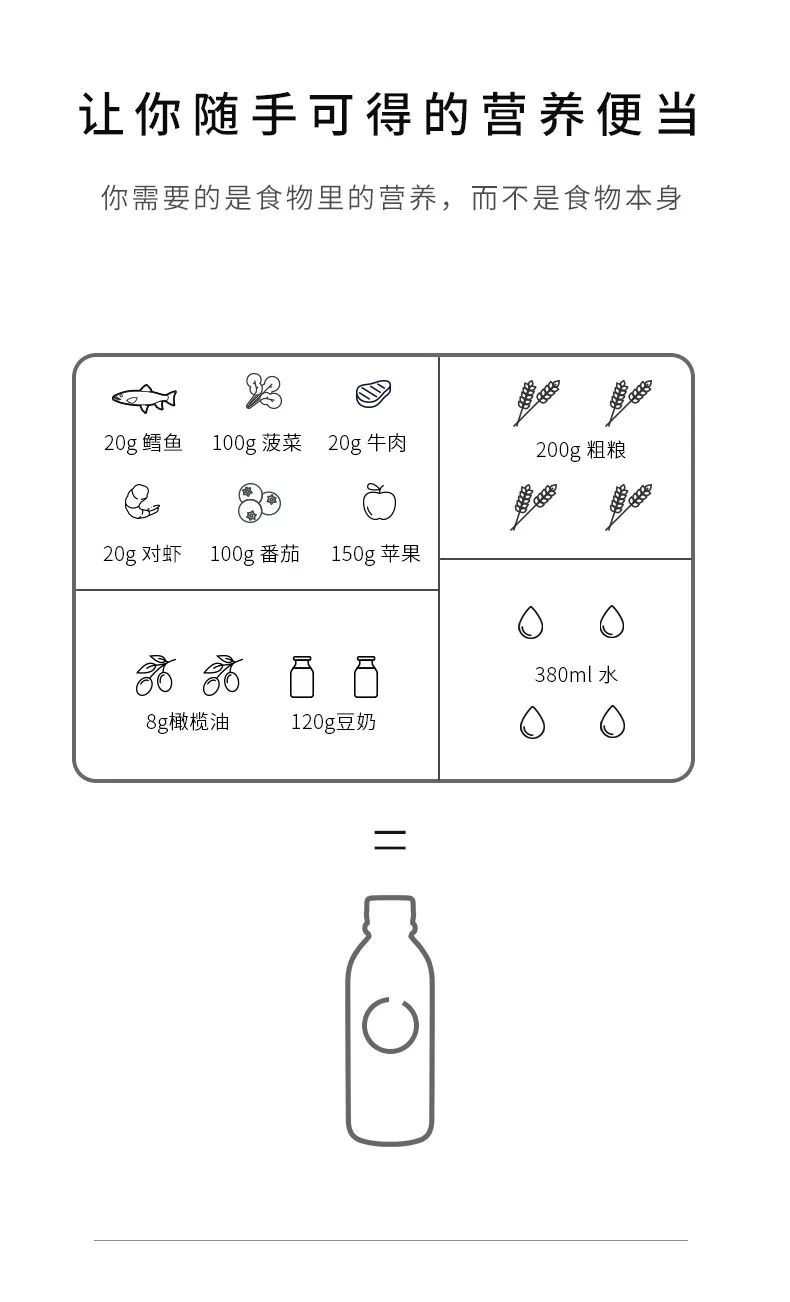

吃什么?哈哈哈,这是我日本日今天安利给你的第三个神器(前两个是啥还记得不!椭圆机!电视果!这就 90W 了!)——液体便当!

说实话这东西一开始我是拒绝的,他妈的这不是「消费降级」么?感觉只有废土科幻或者核战后反乌托邦里的惨兮兮的人类幸存者,才会靠这种调和出来的战备食品充饥谋生。

然而!Mais!我发现了一个更严峻的问题——

「今天吃什么」居然是我每天负面情绪的一个重要来源!

真的,说起来全是泪。

以前我上班的时候,每天中午都要和同事一起纠结,咱们该吃啥。

所以我们部门人缘最好的一个小伙伴,是一位特别爱四处发掘美食的胖哥哥。他总能每周至少提名 2 个新的美食小馆,大家普遍表示满意,以至于在公司里如何和他开会 pk 时,大家都会优先站在他那一边。

——嗯,稍微扯远一点,这也是办公室政治的一个套路,你可以考虑采用。

但我是尤其纠结的那种人,即便有人已经确定了要去哪儿吃了,我进去坐下之后也会开始新一轮纠结——我要点哪个套餐?

所以那会儿我特别期待中午开会,甚至还很喜欢晚上加班。因为只要公司的任务要占用员工的用餐时间,领导就会用团队经费给所有人点盒饭。你看,我根本就没机会提出需求,饭已经送到了,送来什么吃什么,哈哈,开心。

现在我不上班了,每天也不出门,完蛋了。

一到中午,其实还没到中午,上午 10 点半,我已经在发愁了:今天中午吃什么。

打开外卖 app 刷一刷,附近没什么好吃的,不是味道不喜欢、就是已经吃腻了。离远一些的店吧,又担心送不到、或者送来就凉了,难过。

就这么纠结半天,最后

一般都是点了早就吃腻但味道还能接受的某一家外卖,带着一种吃垃圾的心态把自己喂饱,情绪低落地开始下午的时间。

后来我就尝试自己在家做饭,嗯,健康卫生多了,口味嘛,总归能做出自己喜欢的菜品。

可是时间一长(具体来说是坚持了 2 天)我就受不了了。做饭不是炒菜那么简单啊,还要出门买菜!还要提前想好买什么菜!还要提前提醒自己你要想好自己买什么菜啊!当然了,也有小伙伴表示受不了刷碗,我倒还好,不排斥,而且大不了搞个刷碗机嘛。菜买回来还要洗!洗完还要切!有的切完还要煮!它们怎么就那么不自觉,不能直接跳锅里让我吃?

生活太难了。

然后我四处询问了一下,意识到找一个做饭阿姨来家里也并不现实。

倒不是价格问题,而是做饭阿姨作为陌生人出现在家里我会很别扭,而且万一阿姨做得菜我也不爱吃怎么办,还得来回换阿姨,啊只是想想我就要疯了。

最后,死马当成活马医的心态,我买了一份别人推荐给我的好吃吃。

若饭,好像是饭。

这东西目前有两个口味:

这是我在网上找的图,说实话我觉得包装的审美情趣我不是很喜欢。

你说它好不好喝呢,我觉得是不难喝。而且我本身对口味没有任何期待,不就是能量粉让自己不饿么,怎么方便怎么来,笑话了,军用压缩饼干我都吃得下去……

求你帮我解决吃饭问题就行。

在这样的心态下,不吹不黑,还可以!哈哈哈,我还挺爱喝的,两种味道都还行。

非要选一个的话,我选咖啡味儿的,因为它是已经冲好的密封瓶装的,省得我自己冲。哈哈,太懒了。

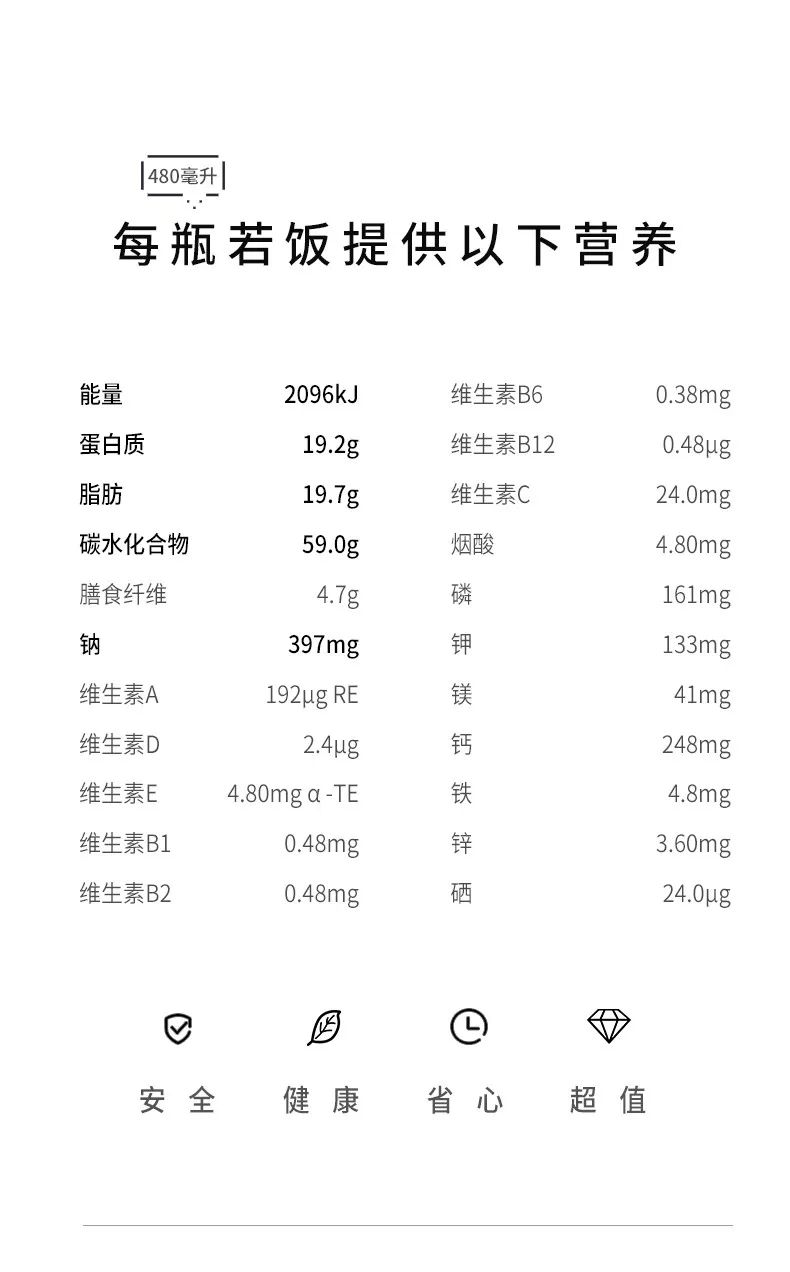

我看了它们官网提供的能量数据表,感觉还是可以的,该有的基本上都有,不该有的也都没有。

结果,这个液体便当还衍生出了几个额外的好处。

-

一是我中午更愿意做饭了,

吃得也更香了

,毕竟一天就这么一顿饭(早饭酸奶或香蕉,晚饭一瓶若饭)。

-

二是我发现自己比之前

更喜欢吃各种水果了

,因为若饭的饱腹感只维持 4-5 个小时,晚上临睡前饿了再吃主食也不合适,正好来点火龙果和车厘子什么的。

-

三是我

真的开始逐渐早睡早起了

。妈的,晚上不早睡,是真的饿啊。太饿了就会想要吃主食,一吃就充满了负罪感,不光晚睡还吃夜草,双重打击。怎么办,只能强迫自己早睡,睡早了醒得就早,早起就干很多活,一般到中午的时候,这一天的文章就已经写完了。下午好空虚啊,怎么办?没事干,那要不去健身吧!健身回来好累啊,不太想吃东西,更不想去想要吃什么。喝一瓶若饭,美滋滋。反正今天也运动了,热量配额还有空缺,晚上吃点自己喜欢的水果,嘿嘿,满足。赶紧睡吧,不然又饿了,晚安。头发都多起来了!

不行了不行了,我在排版这段文字的时候,觉得自己语气特别像二傻子,我要打住了。

总之吧,这 3 个宝贝目前给我带来了挺大的变化,我挺喜欢这样的状态。

小结一下收尾了,要不一高兴了就废话说好多。

人生规划要多思考,但

实际执行的时候,需要有好的时间管理方案。

时间管理里,最重要的切入点,其实是运动。

因为它不光让你每天清醒的时间更长、效率更高,还能带来你身体的改变,让你更有动力坚持下去,彻底改变生活方式,从而真正改变生活。

这里我推荐

椭圆机

和

电视果

,作为你建立运动微习惯的起步场景,改变你对自己的默认值定位——从一个「我要么就好好健身要么就瘫着不动」的伪完美主义者,变成「我就是随便运动一下先试试看」的实干派。

运动这个领域里,

最核心的其实不是流汗和卖力,而是控制自己的饮食。

尤其考虑到你可能也是「时间焦虑症患者」每天没有太多精力去分心考虑我工作餐吃什么,所以很可能会因为「无意识进食」或者「自我放纵」而摄入太多不该吸收的热量,让运动成果打水漂。

三分练,七分吃,坚决不吃垃圾食品可比一周三趟健身房的效果还要明显。这里我推荐液体便当,我自己吃的是

若饭

,味道还行。

最后是一个小彩蛋:平时少吃高油盐的食物,到了周末聚会可以放开吃欺骗大餐的时候,那个刺激,嘿嘿,不足为外人道也。

「若饭」好像之前还在北京海淀区创业大街的巨幅液晶广告牌上做过宣传,哈哈。我以前也在那附近上班,所以就托人问了一下这家公司能不能给我打个折,哈哈。

后来简单沟通之后我才了解到,创始人自己是程序员,最初开发这个产品是为了给自己解决吃饭的纠结困境。笔芯!技术 GG 动手能力就是强!虽然我不是程序员(而且我头发还很多!)但我还是强行勾搭了一下子~

私下勾搭的结果还蛮好的,不光给我打了九折,如果你从我这里买,

9 月 5 号之前,也能打九折。

点击

「阅读原文」

就能在微信里直接购买,假如你需要的话,不妨试试。

喜悦的一日又到了晚上的时间,今天的事忙完了,准备看会儿书。边看书边喝咖啡味儿的若饭,都不用离开书桌,美滋滋。

< 长按图片 - 识别二维码 - 关注 >

sunplantist

/ sun-plant-ist /

/ 太阳-种植-家 /