辛亥革命之后,大清帝国倒台,无数八旗子弟因为复辟与生计出卖家产。

北京的恭亲王府也不例外,整日家里人影绰绰,进进出出的人们携带着包裹得意而去。

在包裹里,藏着不少恭王府珍藏的宝贝。

恭亲王奕昕的孙子溥伟和溥心畲,看着祖父珍藏的宝物被纷纷出卖,无可奈何地跺脚叹气。

也就是在此时,恭亲王府里流失了大量国宝,如颜真卿的《自书告身帖》、宋徽宗的《五色鹦鹉图》、陆机的《平复帖》等。

恭亲王府大卖宝贝,引来了无数收藏爱好者。

民国高官朱启钤就是其中之一,朱启钤祖籍贵州开阳,乃是世代书香门第之家。

朱启钤当时任交通总长,颇有实权,又是一个古董专家、文物痴。

在得知恭王府甩卖古董宝物后,他果断结束在外地的考察,连夜赶往恭王府购宝。

然而,朱启钤还是晚了一步,恭王府里有价值的东西大多已经卖完,剩下的一些小物件他是看不上眼的。

朱启钤大失所望,连连叹息,就在他起身准备回寓所时,恭王府的家丁抬着一筐发霉的“破布”走了出来,家丁们将“破布”丢在了侧门边的垃圾池里,转身走进了屋里。

也许是出于好奇,朱启钤随手捡起一张破布,擦掉上面堆得厚厚的灰尘端详起来。

朱启钤定睛一看,惊讶得合不拢嘴:

“此乃国之瑰宝,怎能如此糟践,恭王子孙实不肖也!

”

原来,朱启钤捡得的正是一幅南宋的缂丝珍品《山茶蛱蝶图》,珍贵无比。

缂丝是中国的古老技艺,又被称之为“刻丝”,通常采用“通经断纬”的织法绘制图案,使其具有镂空之神韵。

这项技艺早在南北朝、唐代就已经出现,在宋朝时达到顶峰,宋徽宗尤其喜欢此技。

朱启钤立刻将这一筐破布捡起,又找到小恭王溥伟用100块大洋买下了剩余的200件缂丝珍品。

这些缂丝大多为历代皇帝所赠,年代最久远的可以追溯到宋徽宗时期,极其珍贵。

朱启钤捡来80件缂丝珍品,加上买来的200件,一共有280件。

朱启钤对这些珍品爱不释手,专门写了一本研究此物的书籍《存素堂丝绣录》并将其于1928年刊行。

朱启钤获得这一批缂丝珍品后,立刻成为了当时缂丝的收藏第一人,收藏界纷纷赞誉“朱家缂丝甲天下”。

朱启钤坐拥280件珍宝,自然引来了无数收藏家的垂涎,无数收藏者纷纷登门以重金求购,这其中最积极、也最下血本的就是日本人。

1924年,日本实业巨头、东京十大首富之一的太仓喜八郎,专程从日本赶到中国与朱启钤见面。

太仓喜八郎表示,愿意以100万现大洋求购这批缂丝珍品。

朱启钤此时已经下野,收入仅靠营造学社的经营,但他断然拒绝了日本人的高价收购:

“这是中华国宝,要卖也只能卖给中国人!

我这里没有日本顾客。

”太仓喜八郎闻言,只得带着遗憾和不满离开了朱家。

1929年,朱启钤开办的营造学社资金周转困难。

不得已之下,朱启钤将此物出售。

最终,张学良以20万大洋将这批宝物买下,存入了东北边业银行的金库之中。

“九一八”事变后,东北沦陷,这批缂丝珍品落入伪满洲国手中。

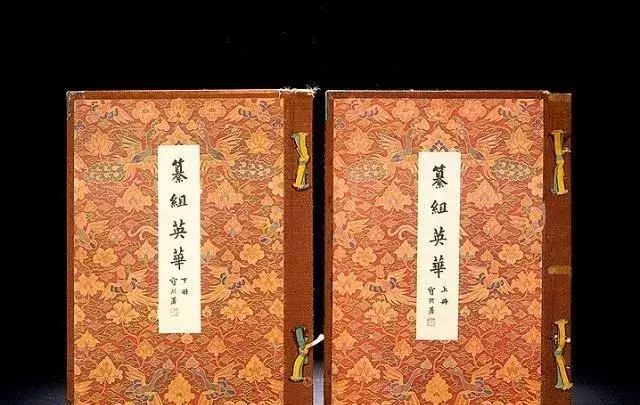

伪满洲国将其定为“国宝”,组织大量中日专家进行研究,并出版了巨型豪华画册《纂组英华》300部,每部重达44斤,准备万世传承。

1945年8月,日本战败投降,日军在撤离之前大肆毁坏、劫掠文物。

这批缂丝珍品颠沛流离,无数人为保护它而流血牺牲。

最后终于在宋美龄、宋子文等高层的亲自过问下,派出一个营的部队赶赴长春护送,才将此物完好无损地运回了故宫博物院。