如何看得懂?

张宗宪自己看这么几点:

第一是

真假

,第二是

好坏

,第三是

完整

。

收藏是个深井,有人做了一辈子,在真假上还是会失手。张宗宪的原则是

不懂的不碰

,

“情愿错过,绝不买假”

是他的座右铭,“假的当真的买,隔一百年还是假的。但是真东西一年不涨,五年不涨,十年总会涨”,错过还有机会,假的却永远是假的。

东西是真,

不好不整也不要

。

“真的值 100 万,破的 10 万都不值。”文物都是经年累月保存下来的,能够完整不容易。特别是瓷器,打破的概率太高了—天灾人祸、战乱流亡姑且不说,家里小孩子打翻了,打扫的仆人碰倒了,一个裂纹一角缺口,这就不完整了。

鸡缸杯拍出天价后,张宗宪曾接受电视台采访发表自己的看法。

他说,有人觉得这个鸡缸杯卖得贵,但我不这么看,因为物以稀为贵嘛!

如果有许多跟它一模一样的杯子,卖这么贵就是胡来,但鸡缸杯原本就少,保存四百年更不容易,能在市面上见到的更是寥寥无几。

卖到天价,或者成了无价之宝,正是古董的价值所在。

▲张宗宪,背景林风眠《敦煌仕女图》,是其最欣赏的画作之一

看懂了好坏,还要买得到。

行内人有眼光的不少,有下手魄力的不多。谁都希望马儿好,最好还要不吃草,但是天下哪有这样的好事?所以张宗宪总结,

天下无“漏儿”可捡,该买就买

。

跟他打交道多年的拍卖行朋友说,他买东西讲规矩,堂堂正正地在

现场出价

,背后绝对不会去打探什么情报,想捡个漏儿。他信奉的是,好东西多少钱也值得。有的新藏家想跟他学门道,他都回答没有,到规矩的拍卖行去买就是门道。

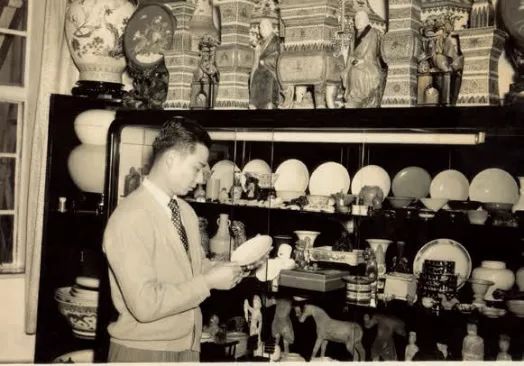

▲张宗宪,摄于永元行香港大酒店(今置地广场)分店,1956年

好货到手后,还要

捂得住、藏得住

。

在这一点上张宗宪体会更深。

藏家一般有两种,一种是

以商养藏

,靠其他产业的钱来做收藏,有的做地产,有的做金融,有的做实业,赚了钱买古董;还有一种是

以藏养藏

,像张宗宪这样,要靠卖掉收藏品的钱来买新的。

张宗宪这么多年苦心经营,靠买卖慢慢赚出本钱,刨掉所有的开销赚到利润,才能够再多买一件。要藏得久,既要有足够的钱买入,又得没有变现的财务压力。很多大藏家也是在有钱的时候买进来,等到年纪大了,生意不好了,事业失败了,才不得不卖出去。

“捂得住”

这句话其实比一般人想象的要难得多。张宗宪曾收藏了一件南宋官窑菱花口小瓶,后来他在香港遭遇厄运,首饰店被打劫,损失惨重,就不得已卖掉这件南宋官窑,只30 万港元就让给了台湾鸿禧张氏家族 ;他还有一件哥窑葵花菱口洗,也因故让给了日本的茧山龙泉堂,如今在他们出版的图册里还能看到这件藏品。

“捂得住”还有另一层意思,就是

行情不好的时候要等得起

。好东西不是今年买了明年就卖,买了想立即涨价是不行的。张宗宪始终坚信,只有藏上若干年,等到大家几乎都忘了的时候再拿出来价钱才会更高,如果买卖间隔太短,这个市场也就差不多到头了。

捂得住,还得

“卖得掉”

。在卖古董这件事情上,张宗宪的选择很简单,就是

委托拍卖行

。直接、方便、不用求人,比开古董店容易多了。“卖东西这也不是多大的学问,都得靠经验。你见过的我都见过,你没见过甚至没听说过的我也都知道。”他七十多年的经验是花钱都买不到的无价之宝。

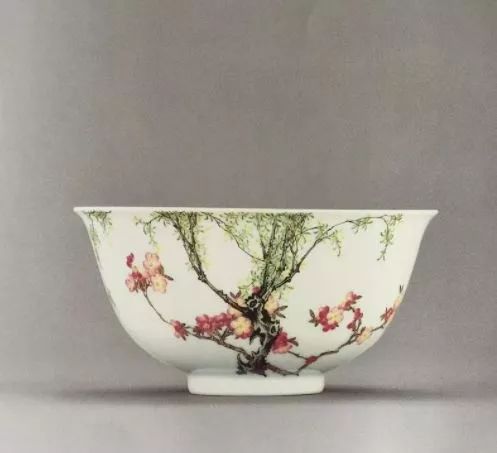

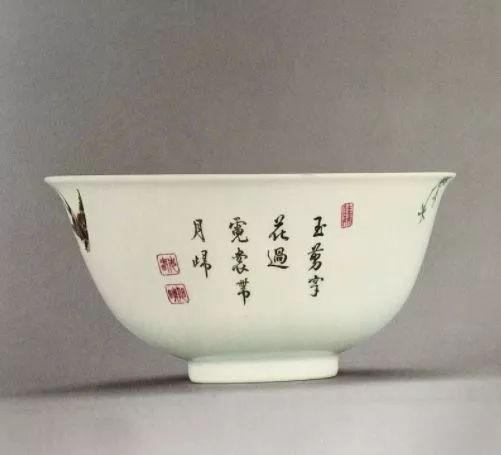

▲清乾隆御制珐琅彩杏林春燕图碗双框《乾隆年制》蓝料款碗,张宗宪云海阁旧藏

张宗宪从事收藏超过半个世纪,可以说见证了中国艺术品的一路涨势,也感受到艺术市场的今昔巨变。

他总说做生意讲利润,还是古董最高

:1980 年北京的一套房子5 万元,现在 500 万,翻了 100 倍 ;而那时候一张齐白石的画卖100 元,现在能卖到 1000 万,有什么生意能比得上这种一本十万利?2011 年他在北京匡时送拍一张齐白石1945 年作的《牵牛竹鸡》,成交价 2875 万元,而他买入时只花了 17 万港元 ;还有齐白石画给啸天将军杨虎的《虎》,50 万港元买入,2010 年在香港苏富比以 3202 万港元成交……

张宗宪说起来很得意,不过

他并不鼓励人人都去做收藏

。

收藏对专业和财富的高要求,注定它是个小圈子的事。

现在有不少电视台做关于文物鉴定的节目,张宗宪看了哈哈一笑,说当不得真,只能作为娱乐,让千千万万人都做着捡漏儿的美梦罢了。

张宗宪的每一步,是机遇,也是选择,客观主观都有很多旁人所不能及之处。比如他古董商家庭的出身,他开始经营古董的天时,他 20 世纪 60 年代末踏出国门辗转欧美获得的视野和格局,他身处香港这样一个艺术流通大都会的地利,以及他早早携资进入内地获得的资源……

从今天的视角回溯,每一步都对,但在当时,每一步都是冒险。他对中国清三代官窑瓷器的推动,对中国近现代书画的追捧,在别人未下手之前就瞄准尚未被关注的领域深耕细作,每一次都是超前。他对趋势的精准判断,有卓越而独到的敏感。业内有人感慨,

论财力,张宗宪不算最有钱的;专业,张宗宪基本是靠自学的;但论他达到的成就,实在是收藏界的传奇。

▲清乾隆天蓝釉长方花盆,张宗宪天海阁旧藏

2015 年 1 月 22 日,在苏州到北京的高铁上,张宗宪信手写了这样一段话 :“

凡事要

多看看、多问问、多听听

,对做人及收藏均有好处

,收藏一件精品不光靠有钱,还要有智慧、有头脑,耐心等待,有思考、有胆识,不能冲动。最后才拿出勇气去争取,没有这几点,将永远失去最佳机会。

我一辈子做事或做生意量力而为,从不冒险,不打没有把握的仗,虽没有大的出息,可也立于不败之地,这当然是我一贯的风格和宗旨。”他还说,自己不是学术专家,不过是多少年来积累了些经验,赚了些小钱度过平淡的生活,也就是为博一乐。这当然是自谦之辞,但从中我们也能看到他看似勇猛的表象之下,务实谨慎的操作原则。

他用自己的经历鼓励别人:“好长一段时间里,我都不具备举牌的资格,但这没有难倒我。我去认识那些对我有帮助的人,帮他们做点事情,直到自己长满了羽毛。”

收藏的特殊性在于学问很深,不是三两年就可以磨炼出来的,

张宗宪的建议是要虚心请教,多听听别人的意见,经过多年的专业累积,眼光自然就出来了。

同时也要多看多买,在做的过程中学习,收藏没有十年八年的经历是做不成的。

做了多年古董生意,过眼千千万万,不少惊心动魄。张宗宪说做收藏的都有佛法里说的“贪”,有时候他看到现在的行情,回头想想以前自己卖出去的东西,心里也是感慨万千,“留几件多好”,但再想想,留又能怎样?“我能活多少年,还能享受多少年?所以对自己说,不要回头了,还是向前看。向前看风平浪静,退一步海阔天空。”

所有藏品都是身外之物,所有收藏都是

“暂得”

而已

。银行家、瓷器大藏家胡惠春把自己的堂名起作“暂得楼”,是用了王羲之《兰亭集序》里的典故 :“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。”乾隆皇帝也有个暂得楼,普天之下,莫非王土,可谁也想不到,纵使是皇帝的珍藏,有一天也会流落四方。

张宗宪以前藏的瓷器卖了不少,留了一点。画也是如此,题材普通的卖了,好的自己留在手里,可终归还是要卖出去的。“差别不过是这个人收了二十年才卖,那个人藏了三十年才卖。否则市面上的货哪里来的?”世界就是流通的,张宗宪的态度一直如此—

放着不卖,想买的人永远买不到,再好的宝贝永远藏在家里也是沉寂的,“我的宝贝也曾经是别人收藏的,后来卖了才能被我买到的嘛,是不是?”

无论是经营古董店,还是做艺术经纪人,抑或自己把玩收藏,

张宗宪鲜有失手或看错的时候

,他精准的眼力始终为人称道。这其中究竟有什么秘诀?

他收藏的眼力是怎么修炼出来的?

▲张宗宪在坚道仓库,1960年

从前古董行里学徒学东西,也就是跟着店老板跟着师傅。老板买几件东西回来,学徒跟着洗洗擦擦,老板肯讲就说说,这是什么,多少钱买的,能卖多少钱。张宗宪没学过徒,没拜过师,也没看过书,他的知识都是在自家店里看来的:小时候一家人住三楼,一楼、二楼摆的都是古董,店里收货回来,父亲要配个底座,做个盒子;有客人来了,买什么东西给多少两金子,张宗宪就在旁边听着看着,一来二去就学会了,也就是所谓的耳濡目染。