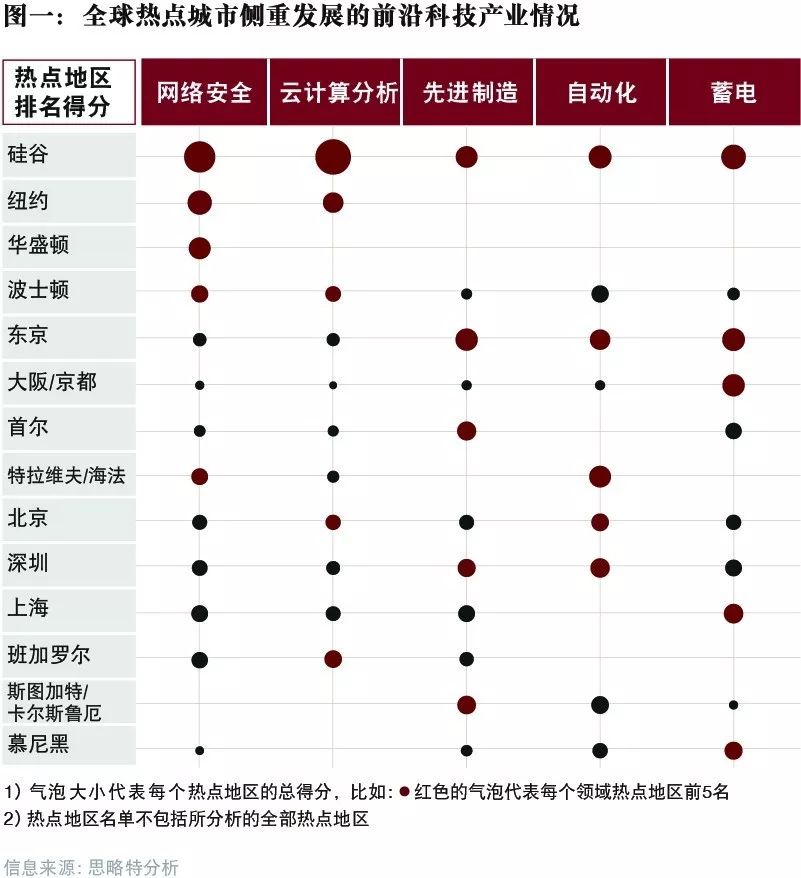

在全球经济发展的全新格局下,各大城市都在探索产业升级之路,通过系统化的产业转型和重新定位等方式,逐步将科技创新类产业作为未来发展的重点领域。根据普华永道思略特咨询公司对全球城市的机遇研究可见,各类热点城市在主要前沿科技产业上均有所侧重,以确保城市在未来长期发展中可保持更强的竞争能力(图一)。

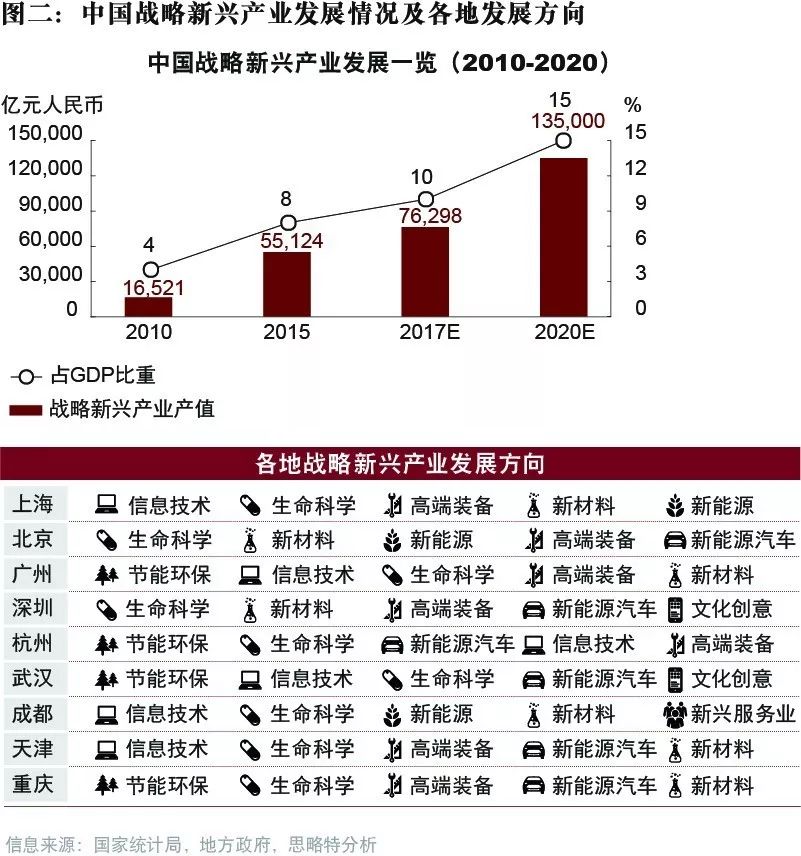

作为世界第二大经济体,中国的科创产业发展也紧随全球潮流,在“十三五”规划中将优化现代产业体系纳入发展战略的重点,产业结构升级的必要性不言而喻。创新驱动将成为未来发展的主基调,而“支持战略性新兴产业发展”则被视为科创战略的重要支撑。2010年起,中国战略性新兴产业总产值在5年内自16521亿元增长至55124亿元,占国家GDP比重从4%增长至8%。预计2017年战略性新兴产业的GDP占比将增长至10%,2020年目标达到15%。各大城市地方政府也纷纷出台战略新兴产业名录,通过各具特色的行政手段支持相关产业发展(见图二)。

在产业升级的热潮中,各地政府认识到,传统的产业园区类载体已难以满足战略性新兴产业的发展需要。各地纷纷推出科技园区、科技新城等新概念,诸如钱江新城、珠江新城、长江新城等产城新模式走上舞台。2017年4月,雄安新区的应运而生,更是彰显了中央政府对探索新型产业与城市发展模式的决心(见图三)。然而,地方政府依然在摸索中前行 —— 原有的产业空间发展模式如何改造升级?全新的产业新城模式如何构建?

新加坡纬壹和美国尔湾是全球范围内最近20年来成功实现科创产业升级的两大代表,前者在原有产业基础上嫁接新产业载体,后者则通过合理的新城规划承接前沿科创产业。思略特认为通过对纬壹和尔湾进行研究,可为中国城市发展科创产业空间提供借鉴。

发展背景

新加坡作为亚洲最早实现现代化发展的城市之一,在创新产业发展上执区域牛耳之势。自政府提出“自动化、机械化、电脑化”的发展方针以来,电子信息产业一直是新加坡传统支柱产业,在其城市制造业总产值中比重较高,一度达到47%。

然而,1998到2000年前后,受金融危机等多重影响,电子信息产业遭遇沉重打击,对新加坡经济带来增长负担。新加坡认识到,单一的产业结构将增加经济的不稳定性,于是政府开始探索各类新兴产业的发展机遇。为改变对电子信息产业的依赖,新加坡决定在原有基础上打造全新载体,以发展多元新兴产业集群。

渐进发展

新加坡政府通过对本土人才结构、产业基础及需求进行研究后,确定以生物医药产业为新的发展重点。考虑到主城区内的土地供应及产业现状,新加坡政府主动将目光拓展至外部圈层,在城郊处打造了纬壹科技城,发展至今已超过200公顷。

基于生物医药产业侧重研究、培育期长的产业特点,政府在初期给予了大量支持,一方面通过搭建亚洲领先的公共研究平台,吸引行业企业集聚;一方面则通过政府基金及相关企业资源,提供了约合人民币过百亿的资金支持。强有力的研究服务与资金支持迅速吸引了包括诺华、葛兰史素克在内的多家企业龙头,快速实现了产业集群效益。

待先期产业氛围及生活配套完善后,政府在二期及三期的发展上,进一步以Fusion/融合为主题,发展TMT(Technology,Media,Telecom)等创新产业,形成多元产业集群以及构建科创服务生态体系。政府通过对TMT产业分析后,将主要精力倾注于环境和配套打造上,通过优质的产业环境吸引城区及周边的产业进行转移,逐渐将皮克斯、Solaris等精品企业纳入囊中。

合力运营

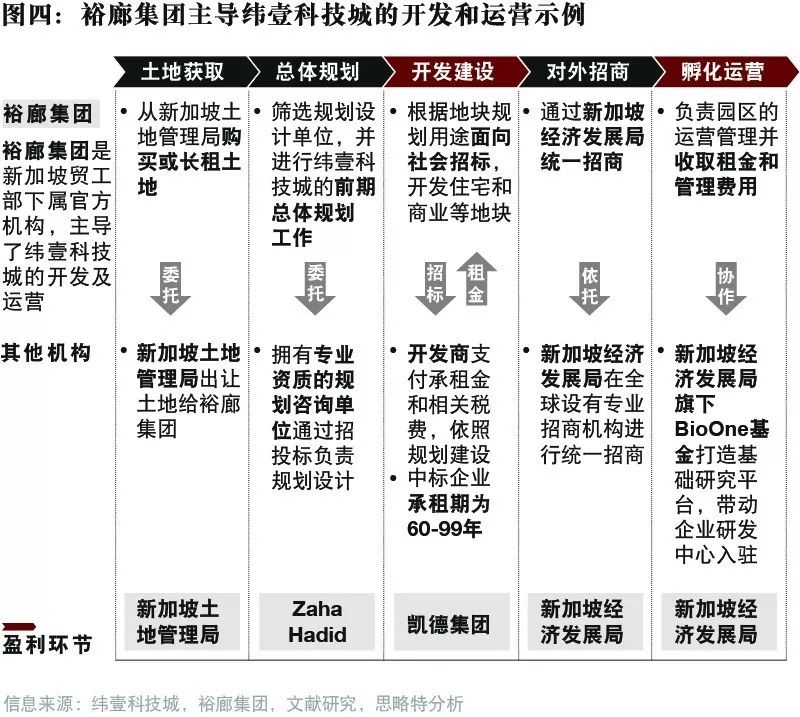

建设新城产业之初,新加坡政府对具体开发和运营模式进行了分析研究。在产业端和服务端,新城都被设计为具备复合业态的大型产业空间,与传统的小型园区差异巨大。最终,政府以官方机构裕廊集团为主导,经济发展局为监督,共同推进纬壹科技城的开发和运营工作(见图四)。

以国有企业持重资产模式开发并运营新城,在最大程度上平衡了政府和企业两方面的利益诉求。对于新加坡政府而言,强势引导目标产业、精准投放企业资源、长期运营精品项目,要求主导方必须建立与政府长线合作、沟通的机制。而对于入园企业,裕廊集团相较于政府可提供市场化的产业服务,同时企业间行为较政企交互更便于利益划分。

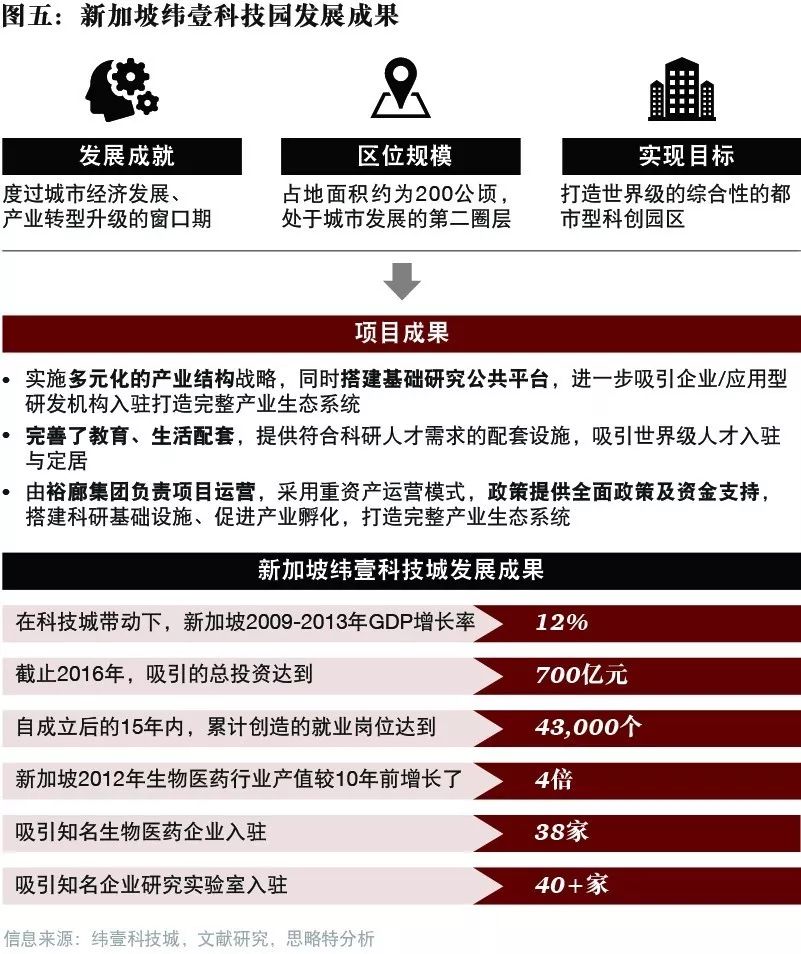

项目成效

通过基于产业特色的分析,新加坡政府制订了不同节奏和模式的产业发展思路,并通过国有企业主导的开发运营模式满足了政府和企业的双边发展诉求,成功推动了当地科研创新发展和产业结构升级,为本地经济带来活力(见图五)。

发展背景

成立于1971年的尔湾市在美国加利福尼亚州城市群中相对年轻,有限的城市规模和较晚的起步让尔湾一度处于竞争劣势。经历了近40年的发展,尔湾凭借弹性的空间规划及高端的配套支持,成功打造了一座充满经济活力的科技新城,成为加州海岸城市中的核心科技港湾,被美国人称为“第二硅谷”。

弹性规划

由于尔湾在发展初期是一所围绕大学资源发展起来的社区型城市,尔湾政府较早便意识到了城市规划对于长期发展的意义。政府聘请著名的规划师威廉·佩德拉与尔湾公司一同对标研究了加州的主要城市规划脉络,确定了尔湾“弹性增长、持续发展”的规划理念。

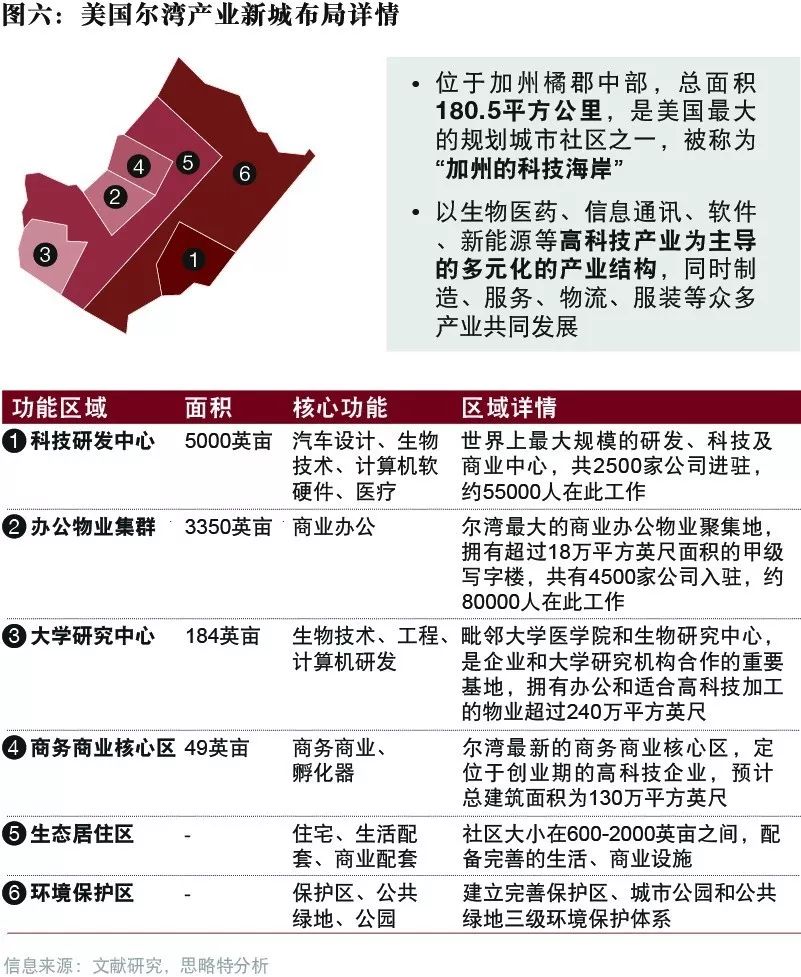

在这一理念的指导下,尔湾市进一步确定了包含工业区、商业区、休闲区及绿地的整体空间业态。根据城市的发展阶段,规划方案设计了大学社区(10万人)、中型社区(50万人)、大型城区(100万人以上)等多个时期的空间计划。对于企业而言,尔湾的空间规划合理,各类功能区紧密结合,员工与产业的需求可得到较好满足,加之具有弹性的用地规划政策,故而吸引了大量自身处于高速发展的企业在此聚集(见图六)。

高端配套

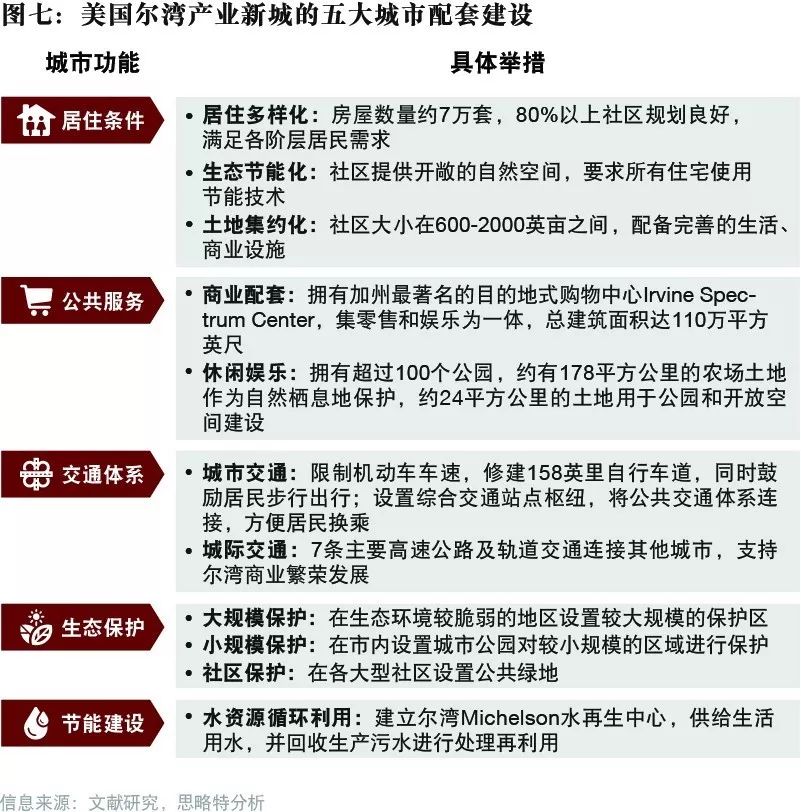

尔湾政府通过对高科技产业进行需求分析,判断其发展的主要原动力在于人才,而高端人才对于城市配套功能的品质要求极高。为了保证配套到位,尔湾政府与加州大学尔湾分校合作对湾区企业进行了全面研究,确定了居住空间、公共服务、交通体系、生态保护和节能建设五大配套重点。在尔湾政府的努力下,城市长期位列全美最佳居住与工作城市前列(见图七)。

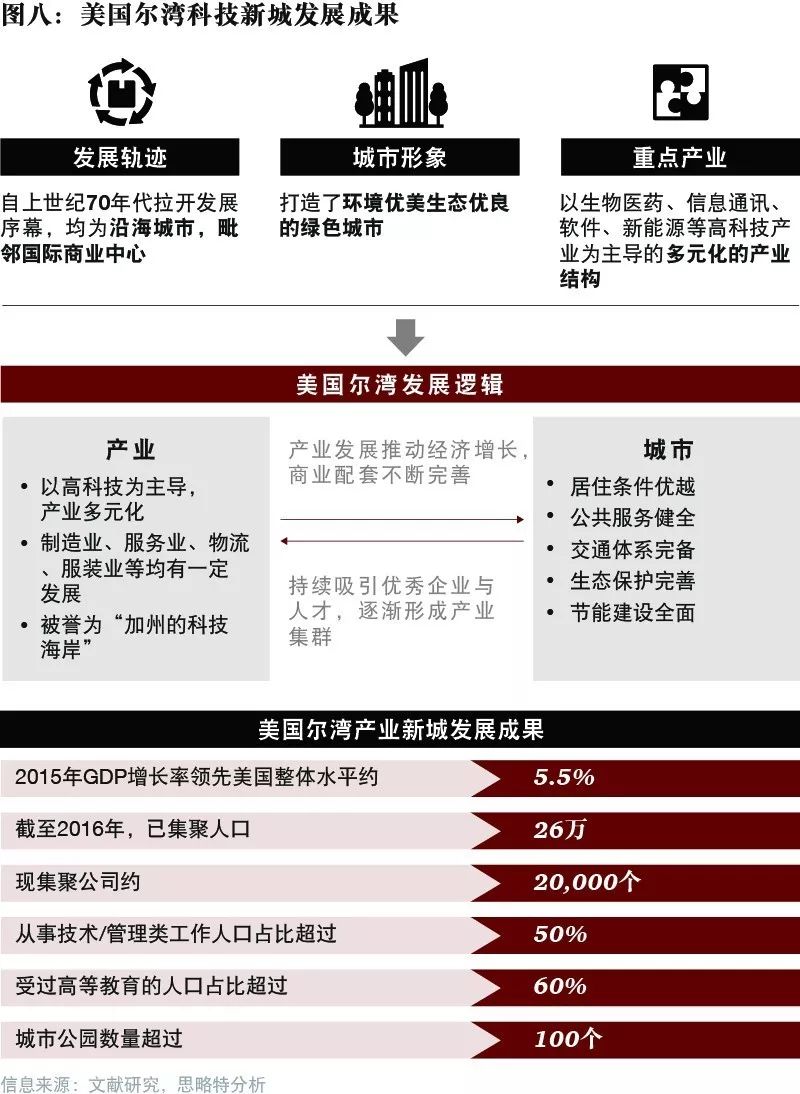

项目成效

尔湾政府通过分析加州企业对空间及配套的需求,在后发劣势上借助弹性的空间规划和高端的城市配套吸引大型科创类企业。政府的各项战略举措务实,旨在通过解决企业和人的需求实现聚集效应,从而在较短时间内实现了产业与城市的融合发展(见图八)。

统筹规划产业要素资源及产业服务,构建产业培育的内部生态

科创产业多关注高端产业和产业高端环节,产业形态本身具有集聚和辐射效应,与其他相关产业的交互也较为密集,有规划的要素资源集聚是产业发展和形成集群的关键。尔湾在发展电子与通信产业集群时,主动导入了部分高端材料产业,从而在硬件端支撑核心产业的发展。另一方面,科创产业要求更高效配置人才、技术、资本等关键生产要素,对产业服务体系要求较高。纬壹正是通过提供专业的临床试验、研发融资等特定服务,助力生物医药产业实现尖端创新。

提供多样化的空间形态与功能,满足企业成长的需求

在传统的办公楼宇、生产厂房等产业空间之外,科创产业载体还将根据企业需求及产业所处阶段提供众创空间、中试平台、生态办公等多元化业态。因此,在空间布局上应展现动态的一面,不应局限于二维的土地属性和用地规模界定。尔湾之所以能在诸多加州城市产业发展中脱颖而出,很大程度上得益于政府的弹性规划可保证企业在不同发展阶段获得适应的土地空间及组合式的各类业态。同时,优质的城市功能服务加强了人才与产业的粘滞性,实现了从吸引人才和企业到留住人才和企业的转变。

发挥对人才和资金的全面支持,打造长期运营服务体系

思略特认为,长期的人才和资金支持是科创类企业运营服务的核心诉求。在人才端,高端人群对产业环境及围绕非工作时间的“衣食住行康育娱”均具有较高的品质要求;而在资金端,科创企业技术突破及较长的产业培育期都对金融支持存在需求。纬壹科技城的发展思路是通过国有企业裕廊集团长期主导运营服务,规避私营企业“唯利是图”的弊端,通过政府拨款、基金等多种形式保证资金支持到位。裕廊作为政府意志的执行者,以企业为平台寻找衣食住行等领域的合作伙伴,为运营服务品质提供保障。

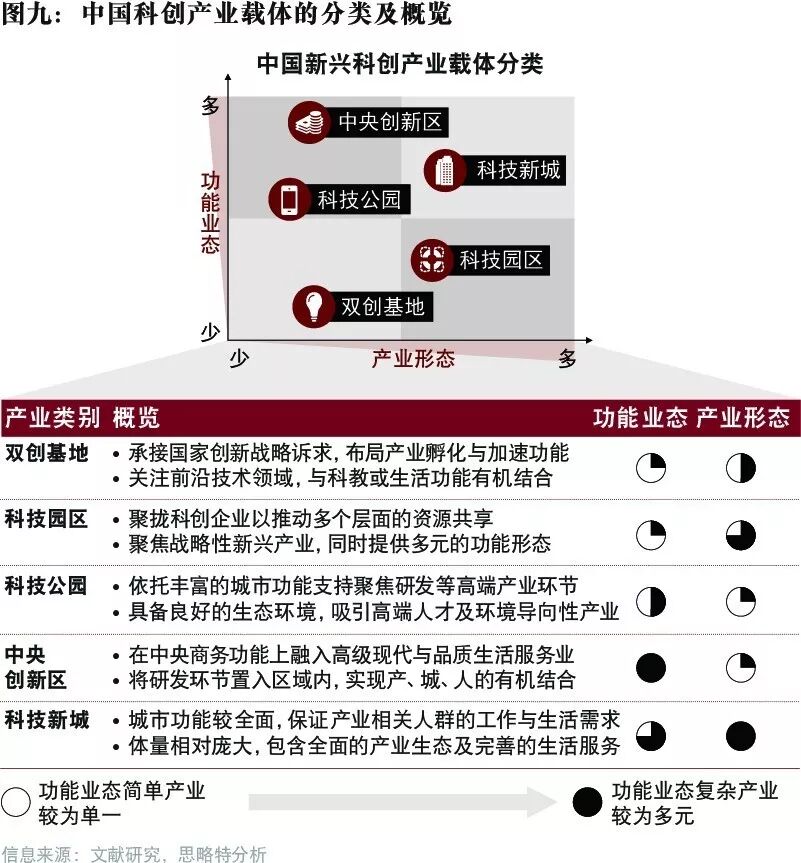

在目前的中国产业发展趋势下,思略特梳理了国内的各类科创产业载体特色。与传统的产业园区相比,新载体对产城融合这一概念进行了探索,其特色可概况为打造产业生态、建设智慧园区、促进企业共享、加强周边辐射及提升区域联动(见图九)。

思略特认为,在目前科创产业载体的建设过程中,政府和国资企业基于其使命、独特的资源与模式,将成为未来较长一段时间内打造新型产业空间的重要破题者。政府作为地区产业与空间规划的主导者,肩负行政力量,与市场化资源存在互补作用。国资企业是政府和市场二者间的桥梁,其既是政府之手的延伸,也是市场之手的体现;积极与政府合作、围绕规划长期投入发展产业体现了其功能性的特征,而充分调动资源的商业化运行模式也体现了其市场性特点。

以中国当下最火热的科创新区雄安为例,中央政府在初期便确定了政府主导、政企协力的基调,并积极协调各大央企及地方国企资源,为千年大计下的科创新城建设理顺了顶层设计。当然,明确主导机制仅是第一步,雄安与中国诸多地方政府意图打造的科创产业空间面临同样的战略思考——产业如何发展,空间如何规划,运营如何持续?

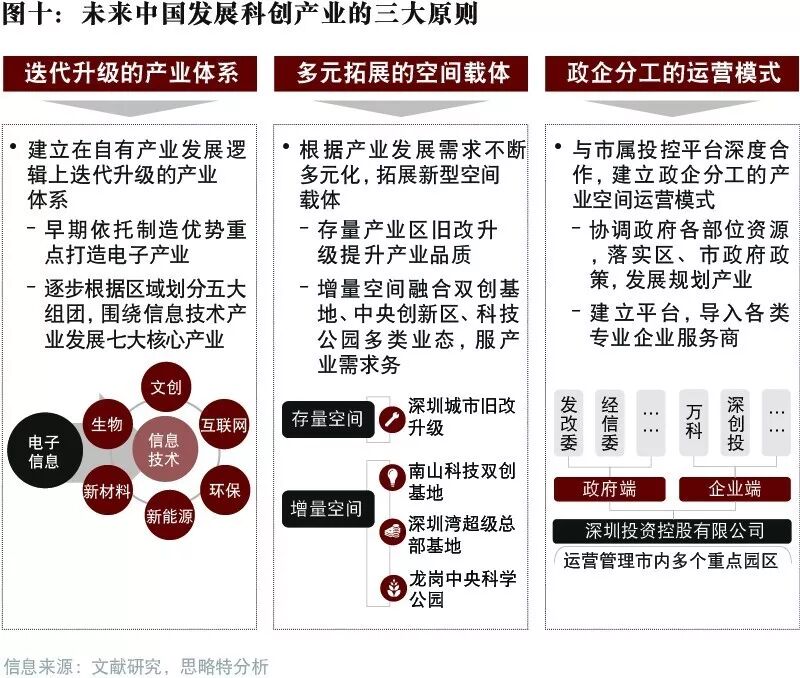

针对科创产业载体面临的发展难题,思略特通过对中国创新都市中的领跑者深圳市进行深入研究,结合其与地方长期合作探讨的积累,为中国政府总结出了未来中国发展科创产业载体、推动城市创新升级亟需明确的三大原则(见图十)。

产业层面上,必须构建科学设计的产业体系,围绕有机增长、辐射转移和资源导入三大路径规划产业生态。产业的发展不是无根之水,而应根据本地根基、周边资源与政企力量特色打造:选取基础扎实的本地产业进行产业链或技术环节的提升,评估周边强势产业进行辐射迁移的承接,并通过政府主导下强有力的政策和空间资源吸引直接导入的新产业。

空间层面上,政府及企业应提供综合立体的空间规划方案,通过圈层、组团的形式保证产业的集聚效应,同时建立高品质的城市功能服务高端产业所需人群。对于全新的空间规划区域,政企应设计有弹性、可升级改造的产业区域方案,确保产业空间随不同发展阶段可优化调整,并落实各项城市服务;对于有一定产业基础的区域,需要动态思考空间的布局,对低效率的存量空间进行改造升级。

运营层面上,科创产业载体具有较高的运营品质需求及精细化的运营内容需求,长期优质的运营支持难以通过政府或一两家企业实现。在运营模式上,建议以政府为运营监管者,国有企业作为运营平台的统筹方,在各个细分领域对接市场化专业机构,打造开放共享的运营系统。在运营机制上,主导企业应积极与政府及服务商沟通,针对科创载体注重的人才和资金提供特色解决方案,奠定长期运营的基础。

实现城市化是中国进入发达经济体的基本前提,而现代化产业布局是推进城镇化发展的先决条件,推进新型城市化必须构建创新型产业集聚。时临全球经济变化格局下的中国城市正在逐渐意识到科技与创新带来的巨大冲击,传统的粗放式产业与空间规划模式对于新时代的中国都市而言并不适用,基于特色产业与长期运营的动态规划方能打造国际级的科技创新产业空间,从而引领城市产业升级。

未来中国发展科创产业载体、推动城市创新升级,有效的产城融合,亟需关注打造产业生态、建设智慧园区、促进企业共享、加强周边辐射及提升区域联动等。换而言之,城市与产业的关系在中国从来没有如此密切过——或许它们曾经是两条彼此守望的并行线,但在世界都市群竞争大洗牌的今日,城市与产业需要一个发展的交点。

如果您对此话题感兴趣,可以联系本文的作者。