《华为崛起》讲述了华为三十年的奋斗历程,从最简单的零件组装起家,以客户为中心,以奋斗者为本,一步步赢得市场认可,成为一家国际化ICT巨头。华为并不是一个人在战斗,而是打造以华为ICT技术为核心的“联合舰队”,建立最广泛的“统一战线”。

华为为什么能走到今天?

任正非将中国传统文化中的精华以及毛泽东理论与商业实践相结合,同时吸收西方商业实践中优秀的部分,走出了一条中西合璧的特色之路。

本文接上一篇:

世界观革命的历程(五)——什么是存在巨链?

上一章提到的法国博物学家居维叶,在科学史上是一个很矛盾的人物,简直让人怀疑他是不是得了精神分裂。

他的一生都在坚定地反对拉马克的生物进化学说,认为物种间的区别是绝对的。但是他自己在比较解剖学、系统学和古生物学方面的研究成果,提供了大量物种间演化的证据,为后来坚信进化论的人们捍卫进化论,提供了最有价值的弹药。

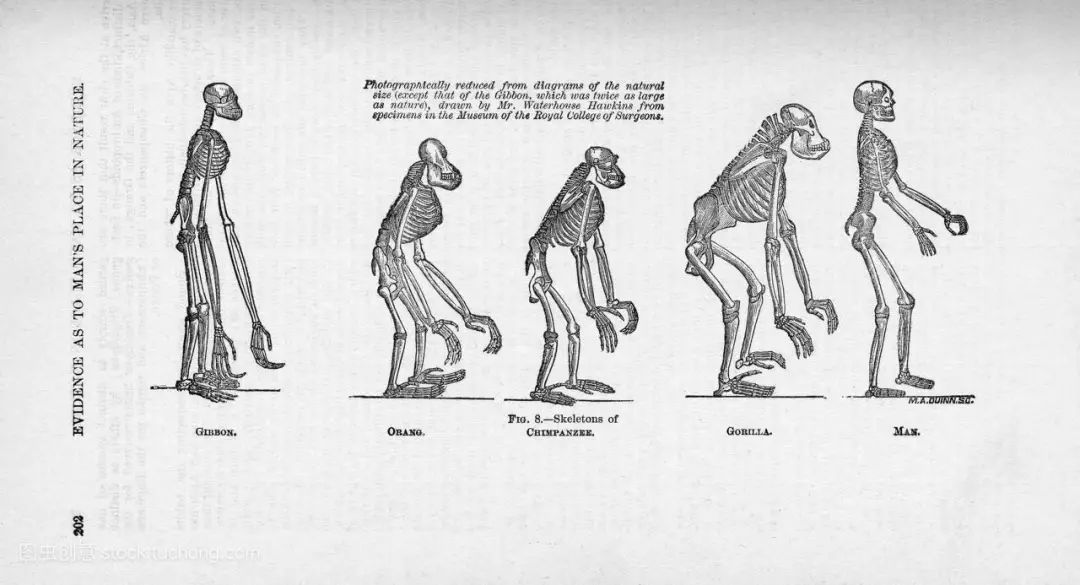

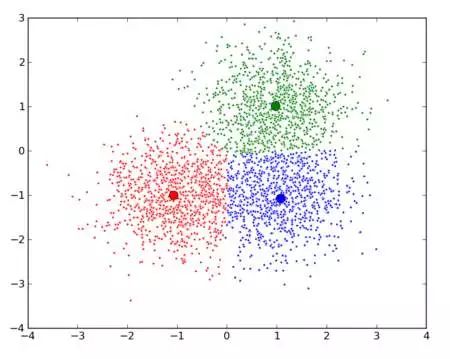

人与猿类的骨骼比较

来自托马斯·亨利·赫胥黎1863年的文集

例如,上面这副图就是居维叶的研究成果,在

进化论的坚定捍卫者

托马斯·亨利·赫胥黎看来,这毫无疑问提供了从猿到人进化的有力证据;但是在居维叶看来,这是上帝创造的“存在巨链”的严密与完美性的最佳证明。

这能说明居维叶愚蠢吗?

恰恰相反,居维叶是很聪明的人,所以他才能做出许多建树,并提出灾变论。

这恰恰说明了世界观对于人的思维的影响是多么深刻。世界观就是人的思维操作系统,人们只能在自己的世界观中对世界进行解释。

对于绝大多数人来说,其实没有什么“眼见为实”,你的思维方式不是“因为看到,所以相信”,而是“因为相信,所以决定你能看到什么”。

一个人的世界观是在青年时期形成的。此后,绝大多数人都生活在他自己的世界观所打造的囚笼之中,难以再越雷池一步。

罗胖去年的跨年演讲中引用英国科幻作家格拉斯·亚当斯的“科技三定律”,生动诠释了世界观对于人们观念的深刻影响:

任何在我出生时已经有的科技,都是稀松平常的世界本来秩序的一部分。

任何在我15-35岁之间诞生的科技,都是将会改变世界的革命性产物。

任何在我35岁之后诞生的科技,都是违反自然规律,要遭天谴的。

这也是为什么大多数卓越的科学进步,都是在科学家本人三十岁之前完成的,孔子云三十而立,说的是人到三十岁左右形成自己的世界观,而在三十岁前世界观还没有定型,还存在突破的可能。

牛顿、爱因斯坦、达尔文这些人莫不是如此。居维叶则从相反的方向支持了这个论断。尽管他在三十岁之后做了许多开拓性的工作,但是只能用之前所形成的世界观来解释他的发现,导致了他面对大量可能支持进化论的证据,却完全无视。

当然,世事无绝对。华为创始人任正非就是在六十岁之后实现了世界观的转换,居维叶的论敌,进化论的先驱拉马克,也是在知天命之后才开始显露出他的“异端思想”。他的代表作《动物哲学》发表之时,已经是六十五岁高龄了。

拉马克

拉马克年轻的时候曾是政治哲学家卢梭的学生,后者对他的思想产生了很大的影响。大家都知道,卢梭的《社会契约论》成为法国大革命的思想基础。但人们鲜为人知的是,卢梭在植

物学方面有很深的兴趣和研究,卢梭经常带年轻时代的拉马克到自己的研究室里去参观,并向他介绍许多科学研究的经验和方法,使拉马克对植物学产生了浓厚的研究兴趣。

拉马克从此掉进了科研这个大坑里,没有追随他的导师去闹革命,也就保住了脑袋(法国大革命:断头台前人人平等)。

从此,拉马克花了整整26年的时间,系统地研究了植物学,在任皇家植物园标本保护人的职位期间,于1778年(卢梭在这一年去世)写出了名著《法国全境植物志》。巴黎皇家植物园园长布丰对此书很是重视,举荐拉马克为巴黎科学院院士和皇家植物学家。

法国大革命后,拉马克提议将皇家植物园改成“国立自然博物馆”。这一提议得到国民议会批准,若干讲座教授职位也得以增设。但奇怪的是,在植物学领域做出卓越贡献的拉马克,并未得到他本应获得的植物学教授,只能补缺无人问津的无脊椎动物学教授。

一门心思搞学术的,比不上钻营政治的,这可能也是国际惯例吧……

一般人经历这样坎坷的职业生涯,可能会倍受打击,心灰意冷。但是这次尴尬的转行,反而成为拉马克进行跨学科思考的契机。他对如火如荼的革命形势置若罔闻,潜心研究无脊椎动物学,于1801年完成《无脊椎动物的系统》一书,此书中他把无脊椎动物分为10个纲,由此成为无脊椎动物学的创始人。

拉马克数十年的研究,积累了大量植物学和动物学方面的资料,促使他越来越质疑学界广为流行的“本质论”和存在之链。

上一篇说过,本质论来自古希腊哲学家柏拉图,柏拉图认为,本质是恒定不变的,不依赖实体而存在。这种思想对欧洲的影响是如此地深入,有人曾说过“对欧洲哲学传统最保险的一般描述是,它存在于对柏拉图的一连串注脚中。”

在牛顿那个时代,科学还被称作“自然哲学

”

,可以想见,这帮科学家基本各个是柏拉图的忠实信徒。

伽利略将本质归结为数学。这看上去很显而易见,数学的那些定理都是超越时间的存在。伽利略曾说过:“宇宙这本大书是用数学语言写成的,他的文字是三角形、圆和其他几何图形;没有这些,人类就根本无法理解这本大书中的任何一个单词,没有这些人们就只能在漆黑的迷宫中徘徊。”

本质论思想认为,所有的表象背后都有不变的本质,这使得人们认识世界成为可能,十七世纪的科学革命本质上是一场物理学革命,而牛顿等人在物理学做出的贡献,无疑是进一步支持了本质论思想的盛行。

在那个时代,物理学看上去就像一个“本质论”的大本营,绝大部分物理规律都是超越时空而存在(只有热力学第二定律除外),微观粒子,无论是质子、电子还是夸克,都是全同粒子(也就是说,你完全无法分辨任何两个电子有什么不同)。

牛顿的不朽名著的名称就叫做《自然哲学的数学原理》,很显然他也赞同伽利略的话。

德国哲学家康德进一步总结为:“在自然科学的各个领域中,只有在包含有数学的那些领域才能找到真正的科学”。

事实上直到今天,以数学为基础的本质论仍然被许多人奉为圭臬,科学界尤为如此。根据距离数学的远近,人们的观念中产生了一条根深蒂固的“学科鄙视链”。

数学家雅克布·布洛诺夫斯基在1960年的时候说到:“时至今日,我们对任何科学的信赖程度和它运用数学的程度成正比……我们认为物理学真正是一门科学,而化学则多少沾染有烹调手册的怪味(和污名)。当我们进一步转向生物学,随后是经济学,最后到社会科学,我们就很快地滑落到偏离科学的泥坑中去”。

这种“数学物理帝国主义”思想的影响无处不在。二十世纪物理学两大重要突破——相对论和量子力学,都是首先建立了数学模型,然后才用实验加以证实。更使得人们对于宇宙的数学本质深信不疑。

许多生物学家、经济学家、社会学家在面对“数学物理帝国主义

”

时,心理多多少少有些自卑,为了证明自己的学科不是一门“劣等科学”,大量地在学科中使用数学模型,仿佛只要跟数学扯上关系,立马就摆脱了低微的地位,变得高大上了。这种不合时宜地滥用数学模型的倾向,在经济学中表现得尤为明显。

很显然,无论是拉马克还是达尔文,他们的进化论思想与数学扯不上任何关系。特别是在进化论诞生的十九世纪中叶,人们对于数学的盲目崇拜达到了顶峰。

因此,一个让人大跌眼镜的结论就出来了。

阻碍人们接受进化论的最大阻力,其实并不是教科书里所说的宗教神学,而是自然科学的长子——物理学,以及它的好基友数学。

不知道大家是否疑惑,十六世纪已经发生科学革命,为何到进化论诞生的十九世纪,宗教势力仍然昌盛?

在此特别声明,作者并不是抨击数学本质论,事实上,作者本人认为,宇宙最本质的规律就是数学。但是,数学对世界进行阐释,发挥真正威力依赖于算力,也就是数据处理能力。

在计算机技术乃至量子计算机成熟之前,人们掌握的算力都是严重不足,为了得出结果,不得不进行各种简化。

问题就出在不恰当的简化上。

这种不恰当的简化,在笛卡尔那里得到了最集中的体现。

笛卡尔也是法国人,与伽利略是同一时代。他提出“普遍怀疑”原则。这一原则在当时的历史条件下对于反对教会统治、反对崇尚权威、提倡理性、提倡科学起过很大作用。笛卡尔堪称17世纪及其后的欧洲哲学界和科学界最有影响的巨匠之一,被誉为“近代科学的始祖”。他在古希腊演绎方法的基础上,创立了一种以数学为基础的演绎法:以本质论为根据,从自明的直观公理出发,运用数学的逻辑演绎,推出结论。

笛卡尔的这种思考方式,除了将本质论置于至高无上的地位之外,还奠定了心物二元论的哲学地位(二元论的源头也是柏拉图)。

以本质论的思想研究生物学,会得出怎样的结论呢?十八世纪的法国博物学家布丰在他的《自然史》中提到:

自然界中每一个种都有一个普遍的原型(Prototype),一切个体都是按照这原型塑造的。然而个体在其现实过程中依据环境而改变或改进过。对于某些特征而言在个体的世系中会不规则地出现,然而将种作为总体来说,它同时又具有明显的恒定不变性。第一个动物,例如第一匹马,就同时是外部模型和内部模型,由之产生了过去的、现在的、和未来的马。

布丰

比布丰稍晚一点的林奈则说道:

“在世界之初每一种生物只有一对性配偶被创造出来……这里所说的一对性配偶是指个体有性别差异的每个物种中的一雌一雄。但是有某些动物是天然雌雄同体的,在这种情况下最初每一种只形成一个个体”。

根据本质论的思想,由于不同的物种具有不同的“本质”,因此他们之间的差别是绝对的。物种具有以下四条基本特征:

(1)物种由具有共同本质的个体组成;

(2)每一物种按明显的不连续性和其它物种分形;

(3)每一物种自始至终是应定不变的;

(4)任何物种对可能的变异都有严格限制。

做个类比,在本质论者看来,世界仿佛有个神通广大的工匠,给每个物种设计了一个标准的设计原型,现实的生物都是按照这个设计图"生产"出来的,个体之间的差异,可以看做是相对标准设计图的畸变。

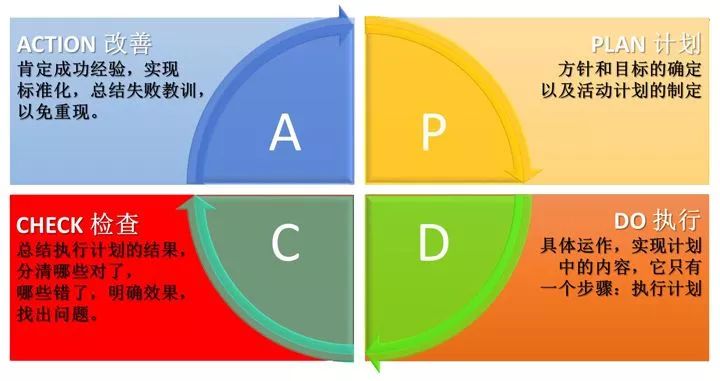

制造业中的质量控制(QC),就是依照本质论的思想,严格控制每个零件的畸变(术语叫做“公差”),使其尽量接近标准的设计原型。管理学中常用的PDCA循环,就是来自质量控制理论。

本质论主导生物学研究已经是一百多年前的陈芝麻烂谷子了,为什么我还不厌其烦地赘述这些历史陈迹呢?因为本质论的思想不仅在历史上严重阻碍了进化论的诞生,如今仍然无所不在,如今的主流经济学仍然采用本质论思想,对当今世界产生极为深刻的影响。

在主流的自由主义经济学家们看来,无论是对于企业还是个人,存在与本质完美符合的理想原型,个体的特异性是内在本质不完美的表现,真正的变化只有通过新本质的跳跃式出现才有可能。

在这样的哲学基础上,才产生了自由主义经济学最基本的逻辑基石——所谓理性经济人假设。

基于本质论,可以很容易得到如下结论:

理论上存在完美正确的个体样板;

表现是本质的外在体现,如果要改变表现,首先要改变本质。

基于上述结论,他们将英美代议制民主和经济制度作为最完美的制度(英美实际实行的制度其实也与“理想情况”有所偏差,他们将英美表现的不尽如人意归结为这些偏差的存在),完全私有化和自由化才是内在本质的完美要求。他们认为其他国家之所以表现不好,是因为距离完美制度有所偏离。要想经济发展得好,就要首先改变制度,最好一步到位。

这种思想完全否认绝对的计划经济和英美式市场经济之间存在其他可能性,甚至把日本和德国的体制看做一种偏离或畸变。这种思想在世界各国培养了大批信徒,也就是自愿的“带路党”。这就是各国发生“颜色革命”的底层根源。

上世纪九十年代苏东地区出现祸害深重的“休克疗法”,归根及底,也是源于本质论思想。

被本质论支配的生物学,如何进行分类呢?

按照如今的看法,生物学的分类其实很像大数据中的“聚类算法”。也就是将各种生物个体的基本特征提取出来,按照相近程度进行聚类,最终会形成界门纲目科属种的分类。分类的位置表示了不同物种在进化史上的亲疏远近。

这种分类是从具体的个体出发,自下而上地归纳,进而得到整个分类体系。

然而,被本质论支配的学者们却不这么看,他们是按照逻辑学对物种进行自上而下的分类。

这种分类方法,据说来自柏拉图的高徒亚里士多德。

(未完待续)

世界观革命的历程