重型反坦克炮的移动难题:

1944年初,德国陆军军械局的沃勒曼上校(Oberst Woehlermann)和克虏伯的代表开会,会议中讨论的一个重点是“重型反坦克炮的移动问题”——1941年德军在遭遇T-34危机之后,开发了一系列大威力反坦克炮,随着威力提升,体积和重量也与日俱增。1943年出现的PaK 43反坦克炮重量已经超过4吨,体积也和重型野战炮相仿。它们必须要用中型以上的卡车或牵引机具进行牵引,紧急情况下很难转移阵地,令人非常恼火。

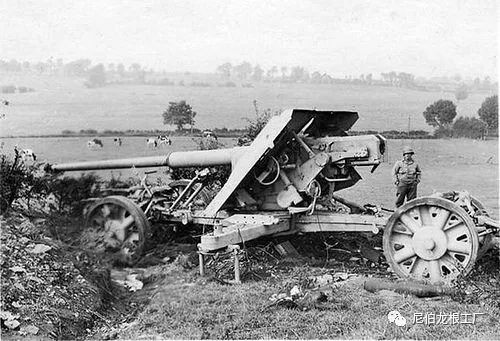

根据德军在东线的战斗详报,由于没有足够的牵引车辆,有超过70门Pak 43/41火炮在一弹未发的情况下被迫自毁,这引起了元首的愤怒。沃勒曼上校转达了希特勒的命令,他要求目前所有型号的重型反坦克炮都必须实现自行化。

PaK 43其实有两种,其一是克虏伯设计的PaK 43,采用和重型高射炮类似的360°旋转摇架,十字大架和前后双轮架承载结构,炮尾为立闩。其二是莱茵金属设计的PaK 43/41,采用类似于野战炮的开架结构,部件取自若干款既有野战炮,炮尾为横闩。两者区别相当大,通用部件不多,但弹药是通用的,弹道性能基本相同。

莱茵金属的PaK 43/41事实上是一个应急方案 ,1944年8月就停产了,一共生产了1107门。

克虏伯的PaK 43,结构更复杂,但一直生产到1945年3月,最终产量为2094门。

从1943年开始,一些装备PaK 43的战斗车辆陆续出现,如犀牛、斐迪南德和黑猎豹等反坦克车辆。作为虎式坦克的后继者,虎王坦克也装备了脱胎于PaK 43的KwK 43坦克炮。不过,这些战斗车辆的数量稀少,靠着它们充当救火队去阻挡苏军和盟军的钢铁洪流根本不现实。德军需要的是让拖曳式反坦克炮具备机动性。猛一看,犀牛自行反坦克炮似乎是一个现成的答案,但它本质上是个三号、四号坦克混合的产物,成本太高,产量有限。所以,为了完成元首的命令,工程师们还要创造出更为廉价、简易的解决方案。

这幅德语漫画形象地表达了“越重越难移动”的道理。PaK 43虽然已经通过犀牛自行反坦克炮实现了自行化,但德军没有能力让每个重型反坦克炮营都装备犀牛。

犀牛自行反坦克炮主炮型号为PaK 43/1,其实就是取自PaK 43/41的主体和摇架部分。它的装甲看似寒碜,但在实战中足以抵挡住大部分轻武器攻击和弹片溅射。

这里请注意,“让一门火炮动起来”的想法,本质上就是所谓的“武器运载车”(Waffenträger),类似的概念很早就出现了。作为二线车辆,它的性能并不需要多么屌炸天。参照之前德军以RSO底盘搭载PaK 40反坦克炮的车辆,以及一系列基于半履带车辆和坦克的“自行炮架”(Selbstfahrlafette),说白了,这就是一种“性能还过得去的便宜货”。它应该是一种廉价的全履带车辆,轮廓低矮,能够选择搭载多种不同类型的火炮,且能保证大仰角和360°射界,机动性能和坦克差不多(公路最大时速35km/h,对地压力0. 7 kg/cm2,最大行程140-200km等……),最大装甲厚度20mm,乘员4-5人,弹药基数50发,同时具备直瞄和间接瞄具,装备机枪、电台、发烟器,备有轻武器射击孔。总之,这货装上反坦克炮就是坦克歼击车,装上野战炮就是自行火炮,装上高射炮就是自行高炮。鉴于德军野战炮兵火力不足,武器运载车的设计应该允许反坦克炮以大仰角发射,临时承担间接射击任务。德军希望在武器运载车投产后,可以逐渐停产重型反坦克炮和各类野战炮的拖曳型号,以及犀牛、野蜂这类车辆。

Pak40和RSO的组合,这才是“武器运载车”的雏形,它比脱胎于中型坦克的犀牛要简陋多了。这种反坦克车辆太高、太慢、太脆,实战表现非常糟糕。

负责炮兵武器的武器局4处将武器运载车分成两种:

标准大型武器运载车I型(Einheits Waffenträger Größ I )

适用武器:

·7.5 cm PaK 40 L/46反坦克炮

·7.5 cm PaK 44 L/70 反坦克炮

·10.5cm leFH 18/40野战炮

·12cm重型迫击炮

·“球形闪电”旋转炮塔

·3.7cm高射炮

·火焰喷射器

标准大型武器运载车II型(Einheits Waffenträger Größ II )

适用武器:

·8.8cm PaK 43 L/71反坦克炮

·15cm sFH 43野战炮

·10cm K18加农炮

·12.8cm K43加农炮

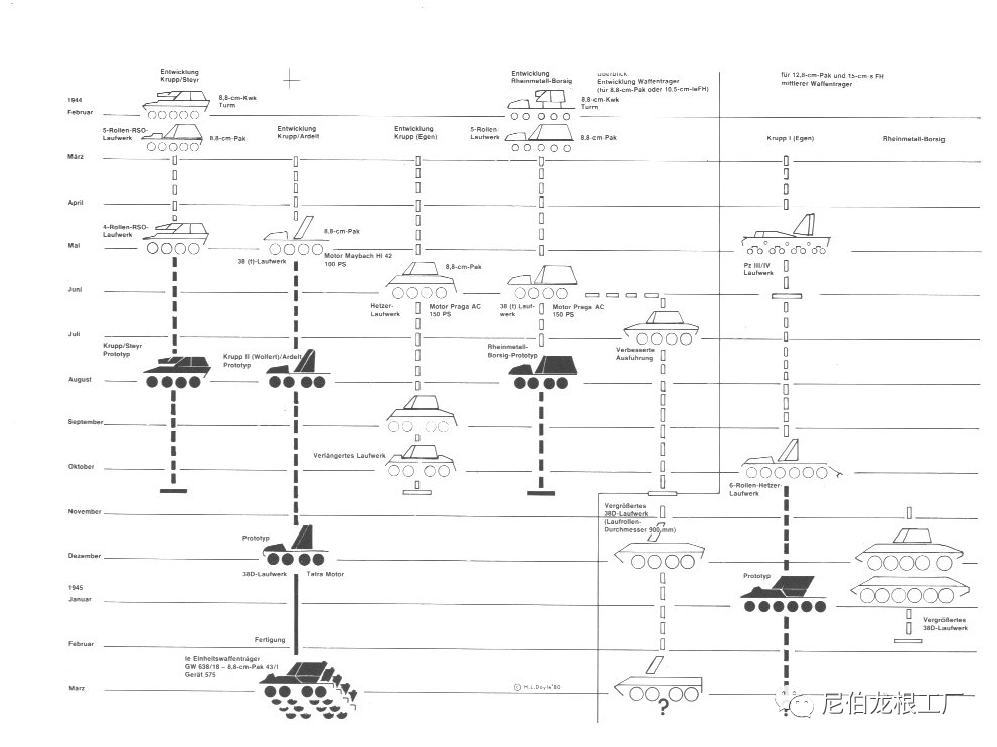

随后,“武器运载车”的方案被各个厂商进一步讨论研究。主要参与者包括克虏伯、莱茵金属两大传统火炮厂商和斯太尔(Steyr)、阿德尔特(Ardelt)两家军工厂商(后者主营业务是起重机),提出的设计方案颇多且杂乱。据后人整理,这些设计方案主要可以分成6条主线:

搭载8.8cm反坦克炮或10.5cm野战炮的型号:

·克虏伯/斯太尔合作案(RSO行走装置)

·克虏伯/阿德尔特合作案(38t行走装置)

·克虏伯方案(艾根项目,追猎者行走装置)

·莱茵金属方案(5对小负重轮,或38t/38D行走装置)

搭载12.8cm加农炮或15cm重型野战炮的型号:

·克虏伯方案(艾根项目,先后计划采用三号/四号坦克行走装置,或每侧6对轮的追猎者行走装置)

·莱茵金属方案(长短底盘,长型每侧6对轮38D行走装置,短型同8.8cm火炮搭载型)

战局所限,这些武器运载车的开发多数都是徒劳无功的,但仍然不失为德国在自行火炮底盘廉价化、通用化方面进行的一次有益尝试,也为后世的武器开发提供了宝贵经验,当然,也为游戏和模型贡献了不少IP。

斯太尔-克虏伯武器运载车:

1944年2月,斯太尔拿到“武器运载车”合同之后,同武器局的代表进行了深入讨论,得出的结论是,他们无法用现有的载具和火炮简单组合,搞出理想中的武器运载车。武器方面,PaK 43/41即将停产,首先被排除在外。如果直接使用PaK 43,那么就只能把它固定在枢轴上面,在安装装甲构件之后,其方向射界无法达到左右各70°的最低要求。而PaK 43/3也存在类似的问题。所以,将原本用在虎王坦克上面的KwK 43火炮整合进一个可以360度旋转的炮塔里,似乎是解决问题的好办法——不过这么一来,就和“武器运载车”的初衷完全背道而驰,设计出来的战车不再是“运载火炮的工具”,而是围绕战车选择火炮了。

斯太尔-克虏伯武器运载车的KwK 43火炮摇架和炮盾是专门设计的,炮盾前端带有较长的护套,其耳轴直接靠重力连接在炮塔正面装甲上,没有单独设计摇架。耳轴的安装位置基本与全车重心位置重合,这可以减少行军时火炮重量对高低机形成的压力。为了改善全车在射击时的稳定性,火炮后座距离延长至大约700mm,后坐力调整为7.5-8吨。

斯太尔-克虏伯武器运载车的全尺寸木制模型,1944年5月。该车的车体由斯太尔设计,炮塔由克虏伯设计。

斯太尔公司试图在底盘上尽可能使用自己研发的RSO牵引车的部件,包括发动机和行走装置。但武器局要求武器运载车底盘的推重比不低于每吨10马力,以RSO几十马力的发动机无论如何也做不到。为了可以容纳下大威力火炮,车体尺寸也要比RSO更长,更宽。因此,斯太尔的底盘几乎等于重新设计,能用到RSO的部件寥寥无几。在发动机的选型上,斯太尔一开始提出的是12缸140马力水平对置发动机。但这种“巨型摩托车发动机”本身还在测试研发之中,缸数也没法继续增加了。武器局提出用捷克产的180马力布拉格发动机代替,它是追猎者发动机的改进型,产量是有保障的。再不济就换装KHD的8缸140马力柴油机,或者迈巴赫的某种汽油机。斯太尔对此并没有明确答复。如果改用其他型号的发动机,那么配套的传动装置,转向系统,转接器等都得跟着一起改。

早先,斯太尔曾经提出过另一个武器运载车方案,计划将两台RSO底盘并联起来,充当7.5cm StuK 40加农炮的实验平台。该车曾在1944年1月26日时向希特勒展示。

除了发动机,武器局反复强调的一点是,武器运载车的转向装置重量不能比RSO更重,另外,不管武器运载车用什么发动机,RSO自己的发动机肯定是不行的。按照斯太尔的本意,该车的传动和转向装置应当全部照搬自RSO,或是在RSO部件基础上进行加强。武器局方面认为,RSO原来的变速箱结构过于简单,如果不装个转接器,直接和新的发动机连接的话,那么越野时候可能就经不起折腾。另外,斯太尔准备连RSO的履带也直接照搬,但武器局认为这种履带可能承受不住35km/h的车速(RSO车速非常低),建议他们换装四号坦克的400毫米履带。最终装车的履带与RSO原本的履带类似,但增加了接地筋,两侧延展出侧翼。该车的诱导轮和主动轮沿用了RSO的原有部件,悬挂也和原来的差不多,但负重轮是重新设计的大直径钢缘轮。

至于炮塔和主炮。既然都已经用上虎王坦克同款主炮了,克虏伯想在斯太尔的武器运载车炮塔上用和虎王一样的炮塔旋转机构,炮塔座圈齿环的齿朝向内侧,但大直径炮塔齿环的产能已经被虎王坦克完全占用了,因此斯太尔的武器运载车只能退而求其次,在计划建造的四辆原型车中,有两辆的炮塔齿环是用若干个弧形构件拼成的,齿圈朝外(事实证明,无论齿圈布置在外侧还是内侧,加工成本其实都差不多),另外两辆计划使用一种链条传动装置驱动炮塔旋转,这种装置没法连续回旋,旋转720度后就只能往回转。该车的炮塔转速有快慢两档,可以用快档将炮口转向目标位置,然后用慢档进行精瞄。

克虏伯希望这款武器运载车的主炮可以连同炮塔一起拆下,放置在地面充当固定火力点,或是转移到其他的底盘上面。为此配套设计了专用的支架和轮架。如武器局对这种能力没有硬性要求,那么支架和轮架就可以转移到专用的弹药输送车上,大约可以节约450kg的车重。拆装作业借助弹药输送车的起重机完成。

总之,斯太尔-克虏伯武器运载车设计得太过匆忙,问题很多,甚至连一些关键总成到底应该用什么,都没有确定下来。当武器局勉强同意斯太尔继续开发下去之后,斯太尔造了一个木制模型,并在1944年中(大约是6-9月间)造好了第一辆原型车,车造好了,但水平对置发动机连样机都没造出来,斯太尔建议给这辆车配上RSO的发动机,好歹先让它动起来。随后,这辆车被送到梅彭(Meppen)进行射击测试。实际上,斯太尔-克虏伯方案的综合性能可能是几个方案当中最差的。

斯太尔-克虏伯武器运载车方案可能只完成了一辆样车,与RSO不同,该车的主动轮放在前面,大直径钢缘轮增强了行走系统的承载力,也有利于车速的提高。它的设计允许火炮在朝向任何方位时,都可以用最大仰角或俯角射击。

小号手的模型封绘,斯太尔-克虏伯武器运载车。此车看似很先进,但结构其实非常简陋。

1944年9月,武器局要求斯太尔-克虏伯,阿德尔特-克虏伯和阿德尔特-莱茵三个方案的武器运载车在10月9日前做好准备,参加对比展示,届时元首将出席。从资料来看,这次展示可能并没有进行。

斯太尔-克虏伯武器运载车

如今

只留下了一些残片。

未完待续

原创作品,未经授权严禁转载。欢迎各位军事爱好者关注考证与战史专业公众号:尼伯龙根工厂(Niwerke)。

本公号目前对外提供的资料目前仅限如下几项:

1.“尼伯龙根工厂”公众号日常推送图文。

2.公众号作者或管理组成员主讲的讲座相关内容。

3.公众号作者或管理组成员录制的多媒体文件。

4.公众号参与或主办的特定活动中提供的纪念品或奖品。

5.其他公众号或媒体在获得本公众号授权后转载的本公众号内容。

除此之外,其他内容的实体或电子资料一律不对外提供,请勿发信索取。