为了方便各位同学交流学习,解决讨论问题,我们建立了一些微信群,作为互助交流的平台。

2.告知:姓名-课题组-研究方向,由编辑审核后邀请至对应交流群(生长,物性,器件);

欢迎投稿欢迎课题组投递中文宣传稿,免费宣传成果,发布招聘广告,具体联系人:13162018291(微信同号)

二维半导体作为集成电路亚1nm节点的变革性技术之一,正处于从实验室研究到工业制造生产过渡的关键临界时间点。因此,目前亟需设定符合半导体行业要求的标准,并建立与标准晶圆厂制造工艺兼容的二维晶体管架构以及芯片集成策略,为二维电子技术迈向芯片产业化应用提供指导。

近日,北京大学电子学院彭练矛院士与麻省理工学院电子工程与计算机科学系孔敬教授(Prof. Jing Kong)/姜建峰博士应邀对二维电子学从实验室到工业化生产(

Lab-to-Fab

)的发展进行论述和展望,相关成果以题为“Towards fab-compatible two-dimensional electronics”的文章,于2025年1月2日在线发表于电子学顶级期刊《Nature Reviews Electrical Engineering》。电子学院毕业生、麻省理工学院博士后姜建峰博士为第一作者,电子学院助理教授、海外高层次人才计划青年项目入选者吴朋研究员为第二作者,电子学院博士研究生刘一凡为第三作者,彭练矛院士、孔敬教授和姜建峰博士为通讯作者。

以集成电路芯片为核心的现代信息处理和人工智能对计算能力的需求愈发迫切,随着晶体管小型化的继续和超大规模集成电路(VLSI)的发展,系统级芯片需要将各种功能—逻辑计算、存储、传感、显示与模拟射频通信等模块通过三维先进堆叠的方式集成到一个平台上,以提供现代信息应用所需的多功能灵活性。然而,国际半导体技术路线图预测硅基互补金属氧化物半导体(CMOS)技术接近其物理极限。

二维半导体技术已经被证实在性能和能效方面具有超越硅基的巨大潜力(Nature, 616, 470-475, 2023)

,受到了全球领先的半导体芯片制造公司英特尔、台积电、三星、欧洲微电子中心等的高度关注。此外,由于具有更丰富的材料选择(可面向沟道,电极,介质层,通孔材料,间隔层,阻挡层等)、更低的工作电压和更低的加工热预算等显著优势,将二维技术应用于先进的单片三维集成架构中有望实现突破,在器件尺寸、系统能效和整体性能上带来革命性的发展。因此,

开发与晶圆厂标准半导体制造工艺兼容的先进二维晶体管架构和三维芯片集成策略,并建立符合行业标准的基准,是将二维电子学从实验室研究推向工业应用的关键先决条件

。

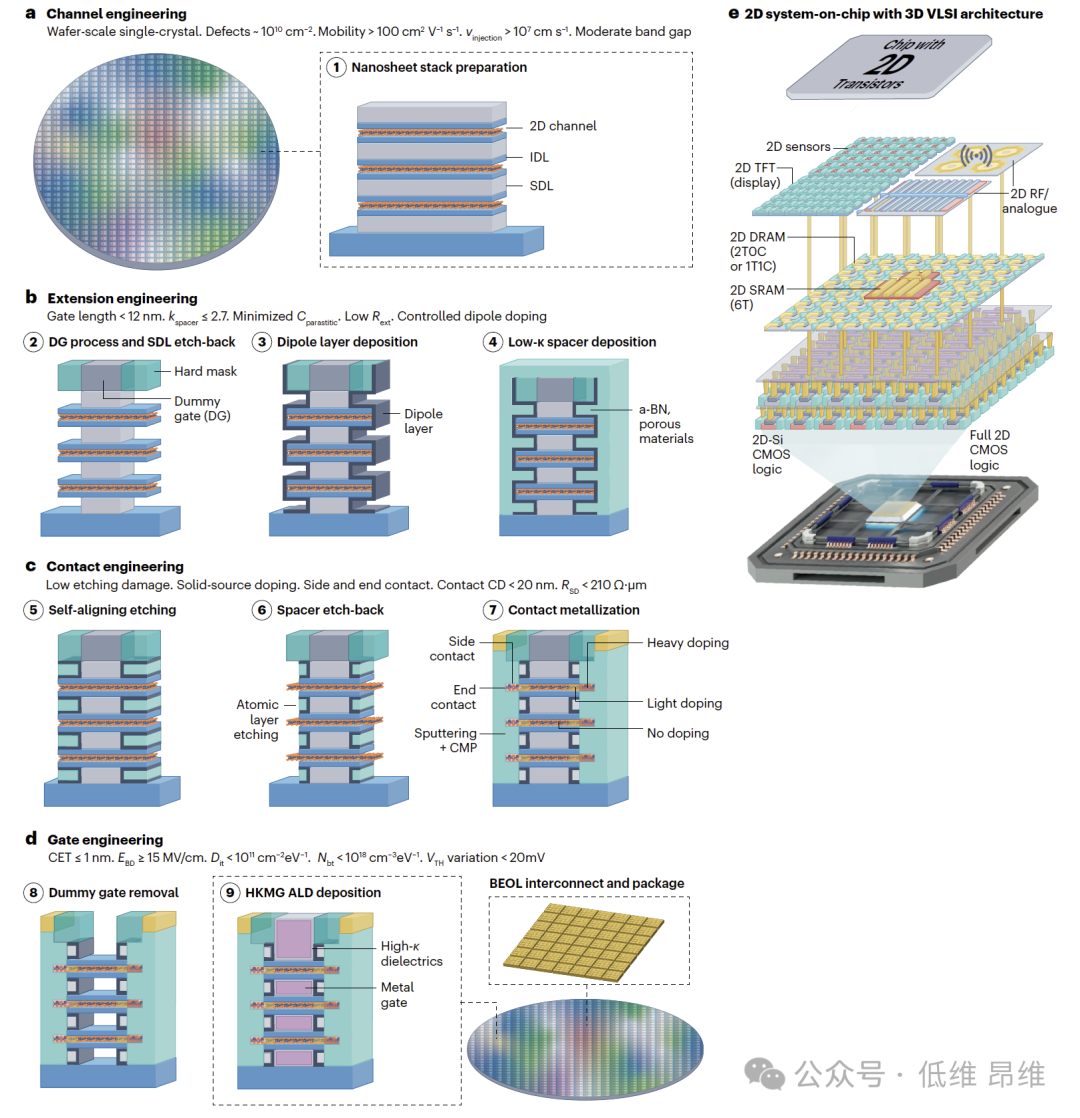

实验室对于二维原型器件的研究通常聚焦于解决孤立的科学挑战和单一性能参数的优化,而商用芯片对晶体管的具有更加严格的要求,需要在多个关键领域进行协同优化。在本文中,本文重点讨论了感存算一体、数模混合的单片三维集成架构的全二维半导体系统级芯片在晶体管方面的关键技术需求,在面向大规模集成电路的沟道材料要求、延伸区策略、接触工程、栅极堆叠技术这四个核心方面进行深入论述,设定满足VLSI要求的标准,并提出了晶圆厂兼容的多桥通道二维晶体管的加工流程和范式,为二维电子学的工业化道路提供可行的参考。

图1. Nature Reviews Electrical Engineering官网截图

图2. 与标准晶圆厂半导体制造兼容的三维多桥通道二维半导体场效应晶体管的工艺流程图以及感存算一体、数模混合的三维集成架构的全二维半导体系统级芯片的示意图

这项工作在材料-工艺-器件-系统四个方面为二维电子学从实验室研究到工业的生产制造进行论述和展望,为接下来二维技术迈向半导体试线的产业化发展提供了重要指导。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s44287-024-00125-7

值得一提的是,这是吴朋研究员-彭练矛院士团队半年内的第二篇Nature Reviews Electrical Engineering!

图3. Nature Reviews Electrical Engineering官网截图

北京大学电子学院彭练矛院士-吴朋研究员课题组应邀对建立二维晶体管与硅基晶体管基准测试标准进行评述,相关成果以题为“Setting a standard for benchmarking 2D transistors with silicon”的评论文章,于9月12日在线发表于电子学顶级期刊《Nature Reviews Electrical Engineering》。北京大学电子学院吴朋研究员为第一作者,麻省理工学院博士后姜建峰博士为第二作者,彭练矛院士为通讯作者。

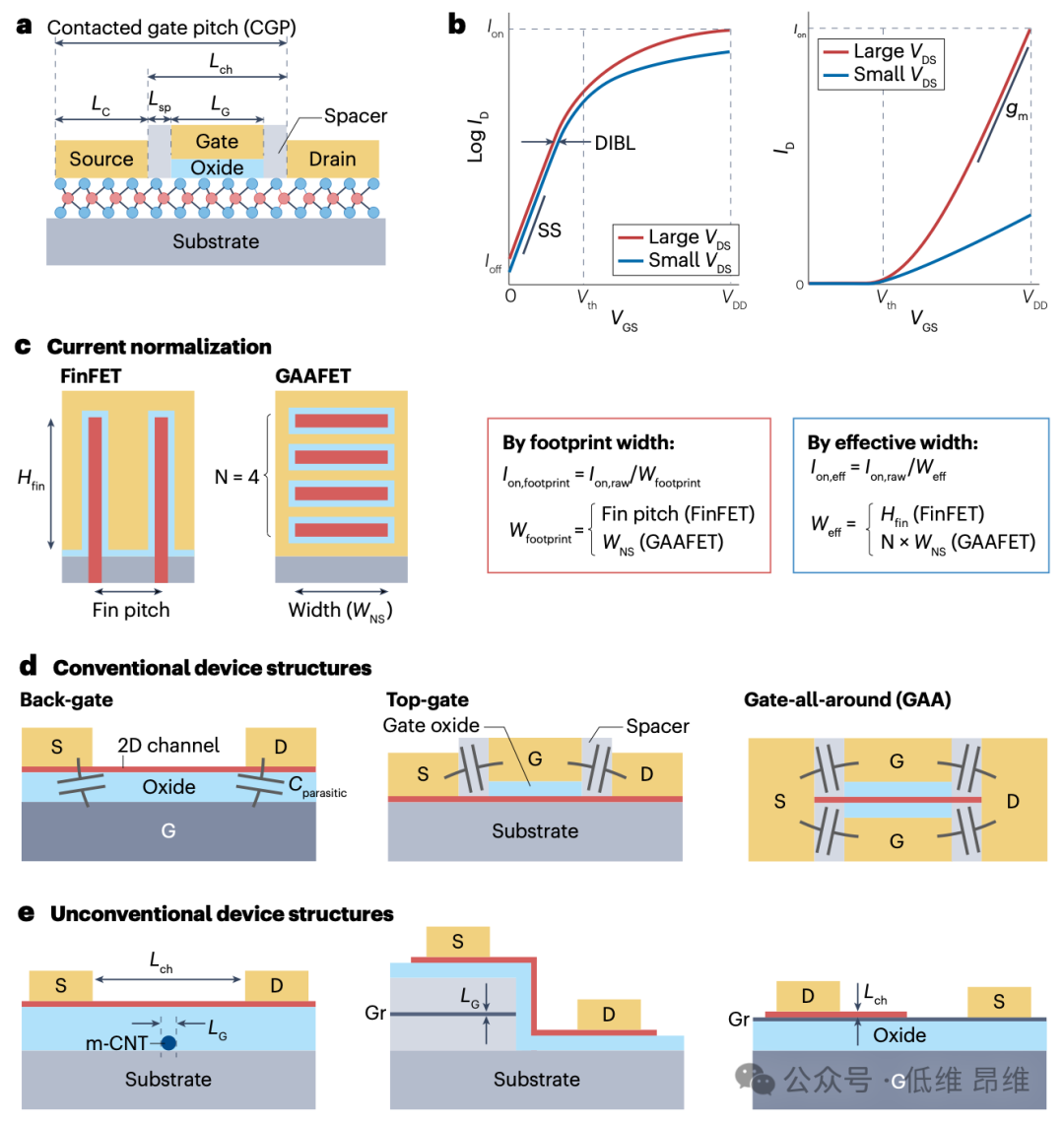

文章提出,随着二维晶体管的发展和成熟,其与商用硅基器件的直接比较是走向产业化的先决条件。逻辑器件基准测试的主要标准为性能(Performance),功耗(Power)和面积(Area),应在这三个方面对二维晶体管进行协同优化和基准测试。在性能方面,推荐使用本征门延迟

τ

和开态电流

I

ON

作为基准指标,并且应在给定供电电压

V

DD

和关态电流

I

OFF

目标的前提下比较

I

ON

,为了公平比较不同器件结构,建议使用有效宽度

W

eff

(图1c)进行电流归一化;在功耗方面,降低

V

DD

和寄生电容(图1d)对降低功耗至关重要,推荐使用给定

I

ON

、

I

OFF

目标下的

V

DD

,以及能量延迟积(EDP)作为基准指标;在面积方面,栅极长度

L

G

和沟道长度

L

ch

是重要指标,也应同时考虑接触和侧墙的尺寸,推荐使用接触栅极间距(CGP,图1a)作为基准指标,而对于非传统器件结构(图1e),应比较器件在芯片上实际占据面积。

图4. 二维晶体管与硅基晶体管基准测试

这项工作为二维晶体管与硅基晶体管的对比提供了一个全面的基准测试框架,涵盖了性能、功耗和面积等关键方面,为未来二维晶体管技术的发展和产业化应用提供了重要指导。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s44287-024-00093-y

团队依托于北京大学电子学院(拥有全球领先的纳米电子器件与系统加工仪器与平台)诚招二维电子学方向(材料生长与合成,器件理论及加工,电路系统与应用等)博士后,此外,团队将提供国内外一流研究机构的交流机会和多元的发展方向,并支持申请各类研究基金,条件优异者鼓励申请国家“博新计划”等博士后项目或北京大学“博雅博士后”项目。

有意应聘者请将以下材料发送至邮箱:

[email protected]

,邮件标题:博后申请+姓名+毕业学校+方向+最快入职时间,申请材料包括:

1.

个人简历,包括:完整的学习工作经历、主要研究工作内容、代表论文论著清单;

2. 代表性论文全文;

3. 个人陈述(英文,1页内)。

团队简介:

彭练矛

院士现为北京大学电子学院教授,院长,材料和电子物理学家。长期从事碳基电子学领域的研究,做出一系列基础性和开拓性贡献。在Science、Nature等期刊发表SCI论文400余篇。1994年获首批国家杰出青年科学基金资助,1999年入选首届教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。2000年当选英国物理学会会士,2019年当选中国科学院院士。相关成果获国家自然科学二等奖(2010和2016年)、入选中国科学十大进展(2011年)、中国十大科技进展新闻(2023年)、中国高等学校十大科技进展(2000,2017和2023年)、中国基础科学研究十大新闻(2000年)。个人获何梁何利基金科学与技术进步奖(2018年)、全国创新争先奖(2017年)等。

吴朋

研究员现为北京大学电子学院助理教授、研究员,博士生导师,博雅青年学者,海外高层次人才引进计划青年项目入选者,清华大学微电子学学士(2011-2015),普渡大学电子与计算机工程博士(2015-2021,导师Joerg Appenzeller),麻省理工学院博士后(2021-2024,导师Jing Kong)。主要从事二维材料与纳米电子器件方向研究。以第一作者在Nature Electronics, Nature Materials, Nature Reviews Electrical Engineering , ACS Nano, IEEE Transactions on Electron Devices等顶级国际期刊上发表论文13篇,担任Nature, Nature Electronics, Nature Communications, Nano Letters, IEEE Electron Device Letters等期刊的独立审稿人。

姜建峰

博士现为麻省理工学院博士后研究员,北京大学理学博士。面向亚1nm节点集成电路芯片,致力于开发后摩尔新型电子技术。以第一作者在Nature, Nature Electronics, Nature Materials, Nature Reviews Electrical Engineering等国际顶级期刊发表论文11篇(含正刊一篇,子刊四篇),目前以通讯作者审稿/返修于正刊与子刊各一篇,以通讯作者受邀在Nature Reviews撰写专用集成电路芯片技术长篇综述(准备中)。一作系列研究获评“中国十大科技进展新闻”(中国两院评),“中国高等学校十大科技进展”(国家教育部评),“中国半导体十大研究进展”,“中国重大技术进展”,“中国芯片科学十大进展”。相关成果被Intel,台积电,IMEC等全球领先的半导体芯片制造公司在国际集成电路和电子器件大会VLSI和IEDM中列为年度芯片器件重大进展,并被Nature Electronics进行专题报道。担任Nature系列综述和多个子刊独立审稿人。

上

海

昂

维

科