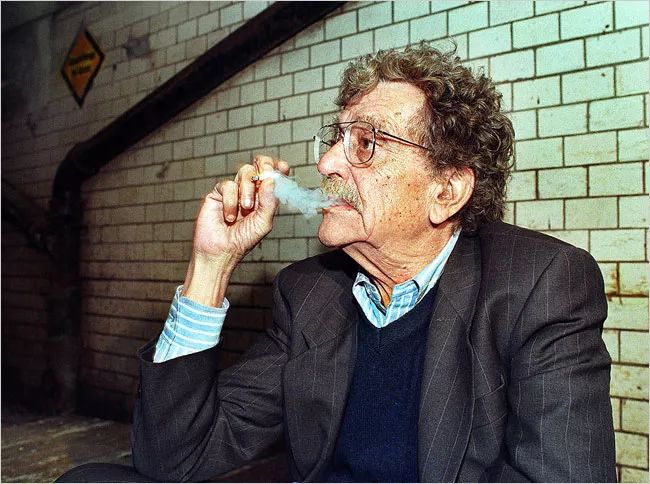

“狗屁的猫,狗屁的摇篮”

——评冯内古特《猫的摇篮》

袁伟

阅读前文:

第一读者|“狗屁的猫,狗屁的摇篮” ——评冯内古特《猫的摇篮》(上)

老冯出道伊始,写了机器,遂被贴上“科幻作家”标签。这在他,倒也无所谓,毕竟有作品面世还是挺有面子的事。可后来发现,“科幻”原来是个很low的标签,特伤自尊,于是不爽起来。好容易熬到那标签磨旧了,忽然一日,老冯正枯坐家中,一口钟形玻璃大罩自天而降,轰然便把老冯盖住。罩上还缀一标签,上写:“黑色幽默”。老冯觉得这名称好“神秘”,又见逃无可逃,便开始做了一番功课。

老冯考证,所谓“黑色幽默”其实就是弗洛伊德描述的“绞刑架下的幽默(gallows humor)”,一种中欧特色的幽默,是无权无助之人身陷政治绝境后发出的笑。在美国这边,它叫犹太人的幽默,是孱弱而慧黠之人身处绝境时的幽默。老冯认为,自己惯常写的可不就是无权之人身陷无可奈何之境的感受吗?大难临头,面对恐惧,还要搞笑,是为绞刑架下的幽默,也就是黑色幽默。

咦,三拐两拐,老冯认了,从了。不管怎么说,这标签可比“科幻”高大上了许多,而且真的相当科幻。

或许还因“家学渊源”吧。

老冯生长在美国中西部的德裔社群,本家曾祖乃自由派思想大拿,周围都是画家并雕塑家之流:热爱艺术,怀疑宗教,挺有文化的一堆知识分子,玩起幽默来却喜欢往残忍的道上走。老冯就是在这种氛围里泡大的。一上手编段子,死亡和灾难都是底料。有道是近墨者不能不黑,这样厮混久了,小冯同学想不黑也难。

也好。不是有批评家一直不拿老冯当回事,说他简单且缺乏“深刻的模糊”吗?

而今冯氏幽默已然发了黑,黑到残忍、浑浊了,就不信你还能等闲一目了然?

老冯只怕躺在玻璃大罩里,偷着乐呢。不出来了,大家都方便。且看尔等批评家还能在俺身上翻出什么花来?

当代著名文学批评家迪克斯坦把六十年代美国的黑色幽默作家分为两类。一类他称之为“语言”(verbal)黑色幽默家,其中就包括引入“黑色幽默”一语的弗里德曼乃至菲利普·罗斯。另一派则以托马斯·品钦、约瑟夫·海勒以及冯内古特为代表,他称之为“结构性”(structural)黑色幽默家。两派人马的共同特征在于打破一切体面和禁忌,作品充斥怪诞、荒谬或异域情调。但“语言”派小说的基本单元不外乎恶趣味的搞笑或单口乱喷的独角戏。这样固然改变了前代小说的调门,却并未拓展其专注个人小天地的狭隘视野。无论就小说的题材还是形式而言,其实并无开拓之举、建树之功。而“结构性”黑色幽默家则大不同。一个鲜明的特征就是其作品呈现出来的强大想象力:情节广博至极、构思精妙至极、文脉复杂至极。荒谬、吊诡或怪诞等元素不止于或主要不在口舌间,而是事物发展的内在逻辑或根本属性。他们或如品钦,重新发明历史小说,或如冯内古特,借时政热点、当代关切,别开生面巧做文。面对一个拿人不当人的疯癫世道,他们强烈要把自我来伸张,唯不同于“语言”派的直接喊叫,他们的伸张是在恢弘的结构里。

老冯觉得如何?还能认出自己不?会不会仰天大笑:俺也能牛叉至斯啊!

上世纪七十年代,有人写书评捧老冯,说他在“笑声里找到了能暂时缓解存在之痛的止疼片”。老冯觉得这话写得漂亮得紧,真这样倒好了,可惜实情未必。他对于笑的认识大抵就是大萧条期间的感悟。大萧条摧垮了美国人的精神,于是大家每天围着收音机,听点幽默段子,得些许鼓励、些许解脱。

不过,晚年的老冯就这样说了:

我真正想干的事就一样:让人笑而松快下来。幽默能缓解疼痛,就像一片阿司匹林。

嗯,很接近了呀。

生活可能变得糟糕透顶,幽默就是一个抵御之法,自保之道。

目睹德累斯顿毁灭前后之状,老冯说自己笑了:

……那是灵魂在寻找慰藉。

提及奥斯维辛集中营受难者的笑,老冯说:

面对恐惧,幽默几乎就是一种生理反应。

老冯的认识提高啦。

本来嘛,老冯是当局者迷,未必清楚自己有多厉害。尼采不是有言——“人人都离自己最远”?如若不然,那一句德尔菲神谕也不会传念至今。

老冯升入文学圣殿,便丧失了自说自话的权利。那是批评家的奶酪。

何况这批评家似乎还言之颇有理。比如他说,写科幻出身的老冯思维精确、缜密,往往爱把事件脉络打散,分成二十来股,末了又干净利落一把收拢。

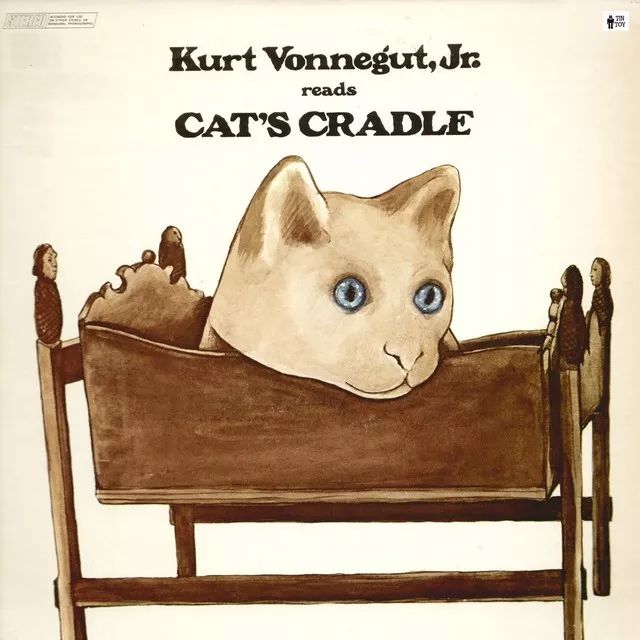

译者在读译《猫的摇篮》过程中,正是这种感觉。章节虽短,事件多头,一次但说一点一滴,可脉络从来不断不乱,而是条条伸展,层层铺垫,待到众人登上飞往圣洛伦佐的航班,已然呈现收拢之势;待下了飞机,上得岛来,前文提及的各色人等显影聚集,一场人类末日的大戏终于开场了。借过老冯的“马赛克”说,直仿佛原先散乱一地的马赛克碎片遽然随风而起,飞向酒店大堂的那面墙,一幅莫娜肖像瞬间而成。

至于在这部小说里,老冯的幽默黑在哪儿、如何黑,循着专家的提点,外加老冯的证言,读者自可品鉴把玩一番。译者在此就不越俎代庖了,免得夺了读者的乐。不过有一列,译者实在按捺不住,哪怕顶着剧透的恶名,也想拿来先与看官分享。原因唯一:这是译者筚路蓝缕途中最觉欢快的一段。且只有乐,没有痛。

背景:博克侬携麦凯布下士接管圣洛伦佐后,虽励精图治,各种改革,却成效不彰。为了维持下去,博克侬先是诉诸自创的专供谎言的宗教,接着又祭出善恶对立法宝,让麦凯布把他连人带教通通打成非法,迫使他遁入丛林,来把圣人扮。二人由此联手,自编自导,开始带领全体岛民玩起了猫捉老鼠的游戏。且听第七十九章开篇老卡瑟给约拿/约翰的讲述:

“麦凯布和博克侬没能把一般所谓的生活水平提起来,”卡瑟道。“生活一如既往,还是贫乏、粗鄙加龌龊,这就是实情。

“只不过,这烂糟的实情,如今不再是老百姓放不下的心头事了。城里有个暴君,凶神恶煞;丛林有个圣人,温文尔雅,如此活生生的一幕传奇就在眼前上演,百姓跟着戏走,水涨船高,简直乐不可支。一个个,说来还都是这出大戏里的全职演员呢。这戏,他们看得懂,随便放哪儿,是人都看得懂,还能鼓掌加油。”

“于是,生活就成了艺术,”我不由一声惊叹。

“是啊。只有一个问题。”

“哦?”

“这出戏的两位领衔主演——麦凯布和博克侬,演着演着,灵魂就遭了大罪。年轻的时候,两人的性情差不多一样,都是天使一半,海盗一半。

“可按戏里的要求,博克侬得把身上那海盗的一半逐渐给抹了,而麦凯布则得把身上那天使的一半逐渐也给抹了。于是乎,麦凯布和博克侬,两人为了人民的幸福,都遭了大罪,付出了惨痛的代价——麦凯布领教了身为暴君的痛,而博克侬则尝到了做圣人的苦。这两人,其实都疯了。”

光阴荏苒,“黑色幽默”的罩子渐渐也旧了,罩子里的老冯大概也疲了。忽一日,又一顶更大的钟形玻璃罩自天而降,把老冯罩上加罩地罩了起来,标签上写——“后现代”。

老冯自此焕然一身“后”系列的行头了:后现代黑色幽默小说家、后现代道德家、后现代人道主义者、后现代丑角、后现代……

老冯怎么看?

老冯怎么看重要吗?

他就以为自己是个段位比较高的段子手,黑点吧,还是不知自己到底多厉害。

元小说技巧、虚构与现实杂糅、体裁混搭、风格戏仿、时空漂移、游戏笔墨等等所谓后现代小说的典型元素——老冯这里应有尽有。

批评家说,身处战后美国后现代的社会文化土壤里,老冯乃是披了后现代外衣的现代派,体现的是二者之间尚未了结的拉锯。

在中国文化和学术界,“后现代”是个指代暧昧的时髦词,一度火烧火燎后,面目似更加暧昧,名声似越发可疑。其实不独在引入中国后方如此,在其发源地西方文化理论和艺术界,“后现代”风行时,意涵已然不清不楚,乃至琳达·哈钦说这是时髦词里“定义最过又定义最缺”的一个词。不过,哈钦同时自己给出了一个声称可以避免泛泛而论从而具体把握“后现代”的抓手。在她看来,所谓“后现代”乃是广布于文学、艺术、建筑、哲学、历史学等诸多领域里的一种矛盾现象,进言之,是质疑既有概念的一种方法:用(use)而滥用(abuse),立(install)而后破(subvert)。在要颠覆的体系内上下其手。——卧底啊?!

这让我想起另一位批评大家引述的常识对所谓解构手艺打的比方:高坐树上,抬手锯自己屁股底下的树枝。

这可不是一般人能干的活。

老冯好像就干了。

传统现实主义小说之为小说有个前提:作品反映现实而读者信其真,有柯勒律治所谓“姑且不疑”(willing suspension of dibelief)的“诗学信仰”(poetic faith)。老冯写小说,写《猫的摇篮》,扉页题记却明告读者:“本书纯属虚构。” 由此破了作者与读者间的传统默契。读者是信还是不信?

然而,这一告示恰似国际政治中的此地无银三百两——“演习不针对任何第三方”——就是针对第三方。

老冯说他虚,其实在炫实。炫的是寓言的真、警世箴言的实,俗称真实的谎言。就怕你不信。

小说开篇,自称约拿的作家表示要以广岛核爆为题,写一本书,取名《世界末了那一日》。然而,一路追踪下来,机缘巧合,却亲身经历了九号冰引发的真正世界末日,还成了寥寥无几的幸存者,于是乎怅然回首,忆往昔,写下《猫的摇篮》这本书,至此,传说中的《世界末了那一日》可说与《猫的摇篮》合二为一,或者说互为别称。

小说开篇还引入了另一主题:宗教。

世间宗教,无不以真理或箴言自居。然而老冯设计的博克侬教却以所谓“福吗”——“无害诓言诈语”立教。教主放言:“某欲告知尔等之真谛,莫非无耻诓言诈语。” 已然皈依博克侬教的亲历述说者约拿更是一语破题:“谎言之上可立务实宗教,谁人不解这一点,纵读本书也枉然。”

末日小说,杂以不是宣教手册的宣教,充斥着哈钦眼中所谓“完美的后现代体”——戏仿:谎言对真理;滑稽小调对圣歌诗篇;脚掌相抵对灵魂相通,更有“卡拉斯”、“格兰法龙”、“万比特”、“博克-玛鲁”、“扎-马-尅-波”等一系列读来怪异的专用语汇;更有嬉皮笑脸、玩世不恭的教主博克侬。

扉页上,教主劝人听信“福吗”——“恪守福吗:人有福吗,神勇健旺;人有福吗,心仁意畅。”

在圣洛伦佐,“福吗”仿佛鸦片,助穷困岛民苦中寻欢熬日子,《博克侬经》也传诵民间,博克侬俨然圣人。然而,等到末日真降临,博克侬唯有叫人服毒自戕,慷慨成雕像,圣人变了伪圣。

小说最后一幕:末日废墟道旁,教主博克侬终于现身,对约拿表示要给《博克侬经》落下最后一笔:

我若年轻几岁,就去写一本人类的愚蠢史;我要爬上麦凯布山之巅,头枕我写的历史,仰天而卧;我要从地上捡几粒蓝白色的毒霜——把人变雕像的毒霜;我要把自己也变了雕像,仰天而卧,一脸狞笑,把拇指贴鼻端,翘展四指,冲“你懂的”摇晃起——嗤-之-以-鼻。

依然嬉皮笑脸,浑身桀骜不驯:上帝老儿,我也死给你看。

这也是《猫的摇篮》的最后一笔。至此,或可说三本书合为一体,或者说互为别名。

《世界末了那一日》读《猫的摇篮》听《博克侬经》=看《人类愚蠢史》。

文学、宗教、历史——人类的种种意义发明、人类的“忙、忙、忙”,一如穷究真理的科学,终究不敌人类的蠢,到头一场空?!——“看见猫了没?看见摇篮没?”

科学——志在祛魅而求知无度,纯而又纯——终致人类灭绝。是为科学之“罪”。

宗教也无能为力,缓解苦难而已,“福吗”效同阿司匹林。

文学——要给人“启迪”、给人“美”和“安慰”的文学,其实也效同阿司匹林。小卡瑟反诘作家约拿:“你怎么就认定作家不是卖药的?”再问:有可以拿来念给“将死之人”或“痛苦不堪之人”去听的书吗?

历史?——“历史!”博克侬立字,“且读且哭吧。”——思想者批阅上下百万年历史,对人类就四个字:“无期无盼。”历史就是历史的终结——人类的愚蠢史。

人就是病人。

所以——

药店配货之手——主宰天下之手。

立国之始,请先立连锁药店,先立连锁杂货店,先立连锁毒气室并立国民运动一项。然后可以立宪。

这或许便是哈钦所谓“历史书写式元小说”(historiographic metafiction)的矛盾特征:一面极力标榜自身的虚构性,一面却抓住历史事件和人物,大力宣示历史或政治的真情实况。

“地球彻底启蒙,却成灾难胜场。”——老冯的小说居然与法兰克福学派也有类似关切,且结论与此正相仿。于是有批评家放言:《猫的摇篮》便是冯内古特版的《启蒙辩证法》——上篇。

厉害了,我的冯。

不过,老冯还是有点儿懵懂。比如,人问他的书何以深受年轻人的喜爱,他给了这样的解释:

……我就是写作而已。或许是因为我谈的是大二学生关心的问题吧,在十足的成年人眼里,都是已有定论的问题。我谈的是上帝什么样?他要怎么样?天堂存在吗?如果有,又是什么样呢?……

高度不够啊。这事还得让批评家来:

后现代小说不同于现代派小说,一如专注于本体论问题的诗学不同于专注于认识论问题的诗学。本-体-论。

老冯,原来你厉害如斯,那个谁知道吗?

博克侬最后那一笔,或许就是冯氏幽默通篇最黑的一抹。一如卡瑟父子和安吉拉大难临头时那轰轰烈烈的死,博克侬的最后玩世不恭同样堪称人类最后仅剩的一丝尊严,却也是对人性绝望的诅咒。这其实就是老冯心中近乎永远的痛。

老冯从不掩饰自己对人性的失望,在访谈中直言,世间绝大多数都是装模作样要活的人,实际却只想作死。他把这一现象称之为生命中心的一大“虚伪”——“骇人至极”、“恐怖至极”、“悲惨至极”。老冯自认是第一个道破此事的人,货真价实的“报丧者”。晚年更自比犹太哭丧先知耶利米。

不过,《猫的摇篮》却也近乎明示,老冯并未悲观到一味把人笑骂,但呈毒舌之快的地步。

耶拿乃犹太小先知,虽然不情不愿,最终还是应了上帝的召唤,去罪恶之城尼尼微发布天谴预警,从而令全城及时改邪归正,得以保全。

在《猫的摇篮》里,名为约翰的末日亲历叙述者,开口便让人叫他约拿,个中意味,无需赘言,因为,照他自己的话,虚无主义并非他的“菜”。当然也不是认定艺术要为社会服务的老冯家的菜。

敌托邦乃“当下投入未来的阴影”,严峻警告意味每每大于嘲讽——加拿大作家阿特伍德谈及乌托邦与敌托邦作品之别,有此一说。美国论者进而指出,这其实说的是个文学传统,《猫的摇篮》就在其间。

美国批评家更挑明,美国人看自己,自来便带了一股乌托邦的劲头,在美国与理想国之间划等号。美国文学可说生来就带了这么一个乌托邦的基因。在制造伊甸园的同时,每每也因现实之弊,走向敌托邦,唱起“美国哀歌”。两邦其实纠缠一处,密不可分,仿佛一枚硬币的正反两面,共同构成美国文化的根基要素。冯内古特的小说便在经营此道。这也是美国小说的一个传统,把乌托邦的愿景变成了美国日常现实的一部分。

所以,当约拿置身香蕉国,满眼末日荒景时,他脑中之眼看着的还是女神莫娜——“和平与富饶,地老天荒”。换言之,唯因老冯脑中有个伊甸园,他才看见了九号冰带来的地狱。

老冯多次对人称,平生最爱“乔治·奥威尔”。除了爱其简洁,还爱其对穷苦人的关怀,爱其社会主义。

比沥青还黑的黑色幽默遮盖的原来是颗柔软的心。一位批评家说,老冯是个“恨世的人道主义者”(misanthropic humanism)。老冯更坦言,自己写的东西都带一种伤感,几乎令人难堪。不过,另一位批评家的说法或许更形象,老冯似也认可:苦衣包糖药。

又苦又甜——这不是“福吗”吗?“恪守福吗:人有福吗,神勇健旺;人有福吗,心仁意畅。”

老冯,你真的是卖药的呀?

阁下就是博克侬?

载于《世界文学》2018年第4期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

qikanzhengding@ssap.cn

投稿及联系邮箱:

sjwxtg@126.com