陈丹青绘《清华国学院》,从左至右为:赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪与吴宓

京都拜赐

上世纪八十年代,笔者再游京都,重会土江澄男先生于朋友书店,承赠有关王国维文物六件。中有:王氏手书邮柬、王氏遗嘱连封套(石印)、 王氏讣闻、挽诗谢启、帛金谢启、王氏遗照。

承土江先生告知,以上六件文物的原持有者是铃木豹轩(虎雄)。以后,铃木虎雄辞世,而铃木的儿子则与土江澄男相善。当中,可觇见六件文物的传承路向。

土江先生是位长者。语云“长者赐,少者贱者不敢辞”。我是拜赐了。

而原持件人铃木虎雄和王国维是异国知己,文物经兵燹沧桑而能保留,中间自有一言难尽的异邦友道。今番土江先生执意相赠,是古道热肠的“义”而外,更有一个“理”字在考量。

首先,我与土江的相识早在七十年代,我初到东瀛,由京都大学的日比野丈夫先生挈携到书店,介绍土江认识。日比野丈夫的老师小川琢治正是王国维的好友,这是一种渊源。再者,小川琢治的儿子小川环树、贝塜茂树,以及内藤湖南的儿子内藤戊申,亦与笔者有数叙之雅,这又是另一渊源了。在中土,罗振玉幼子罗福颐先生与笔者交定忘年。至于笔者师事的容庚先生,又是王国维的入室弟子。凡此种种,是盘根交错的渊源人事。况且土江先生又素知我有搜藏癖,诸种因素的综合,成为土江放心相赠的理由。而土江的深意,料该是无悖于铃木虎雄遗愿吧。这次相赠,是在上世纪八十年代,距王国维“义无再辱”而自沉,已是时逾半个世纪。

拜赐之一——王国维与铃木虎雄的论诗邮柬

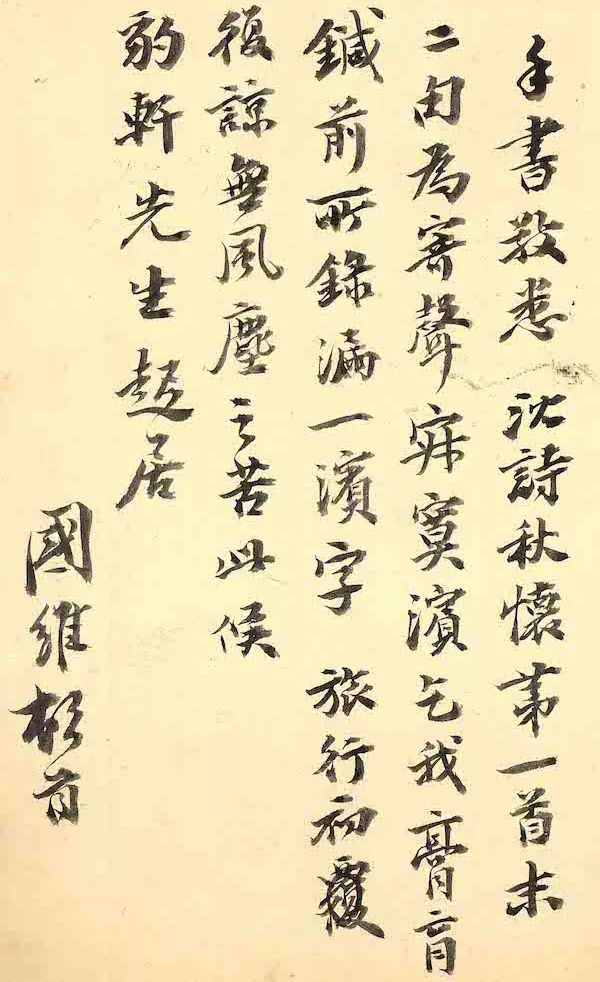

这是王国维在京都写寄与铃木虎雄的一小片邮柬(明信片),内容是订正前所录沈曾植秋怀诗的漏字,全文如下:

手书敬悉。沈诗秋怀第一首末二句为:寄声寂寞滨,乞我膏肓针。前所录漏一滨字。旅行初复,谅无风尘之苦。此候豹轩先生起居。国维顿首。

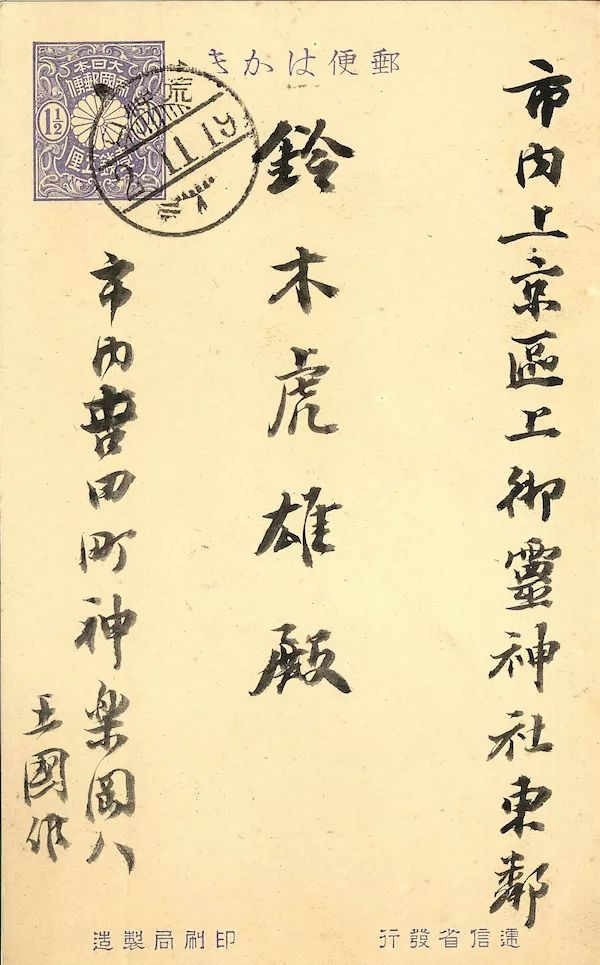

王国维与铃木虎雄的论诗邮柬正面

王国维与铃木虎雄的论诗邮柬背面

柬背回邮地址是“市内吉田神乐冈八”,即“吉田町神乐冈八番地”的简缩,这正是朋友书店的现址,亦即当年王国维避乱赴日的居停。此事可求证于王国维1913年3月26日致缪荃孙的信函:

半月以后,移居吉田町神乐冈八番地,背吉田山,面如意岳,而与罗(振玉)、董(康)二公新居极近,地亦幽胜,惟去市略远耳。

这邮柬承赠后廿多年,曾在澳门艺术博物馆举办“百年心画——晚清民国名人书迹展”中展出。小小邮柬,既说明王国维和铃木虎雄的居停,也见证了中日文化的交流。

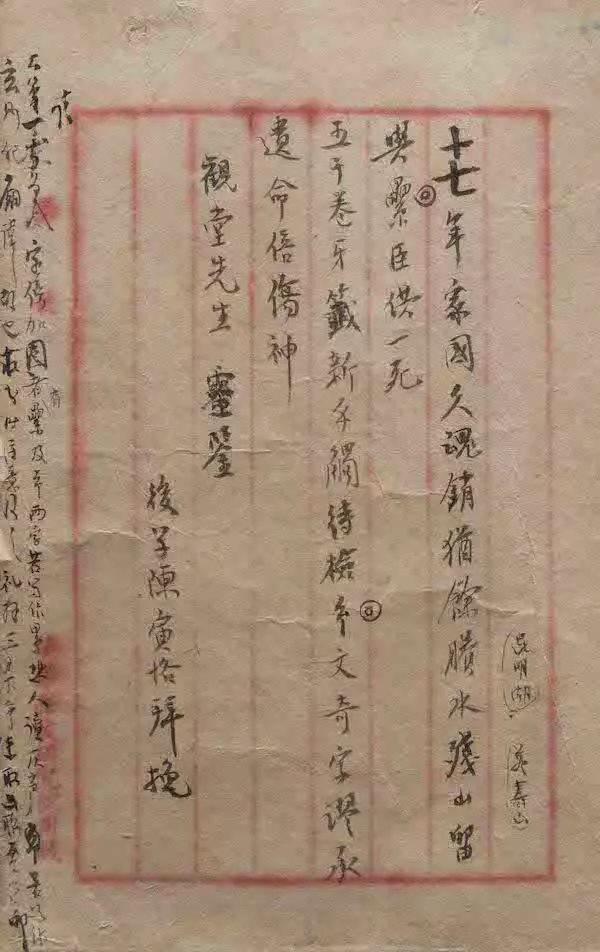

拜赐之二——王国维遗嘱

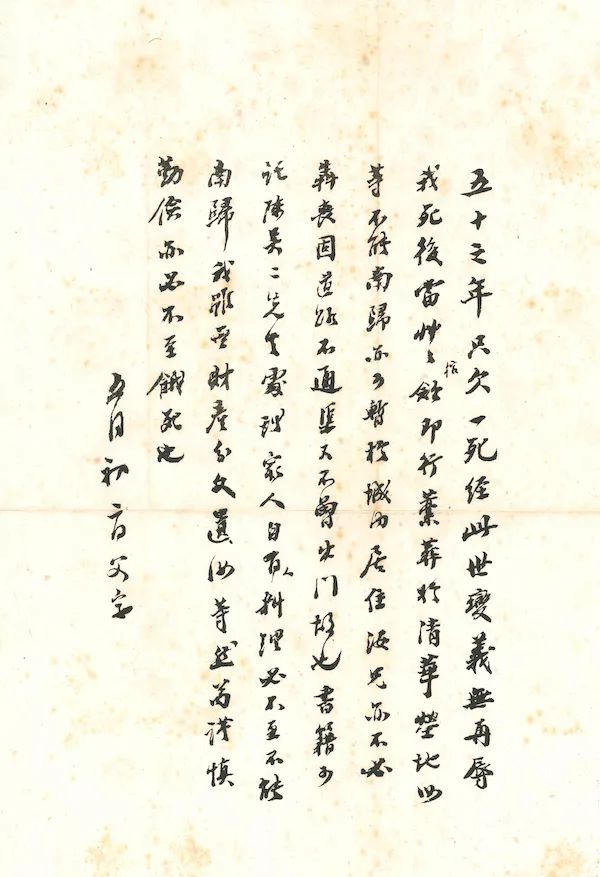

王氏遗嘱是石印的,泛黄宣纸上的斑点和浓墨,是广为流传的“五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱”。

虽是石印本,但传世无多。广州博物馆也藏有一件,是1994年8月容庚家属捐赠的王国维信札册中的一开。而2004年该馆曾作展出,但却没说明是石印本,令人误认为真迹,曾有传讹见诸报章,引起了“误导”的热议。

王国维遗嘱

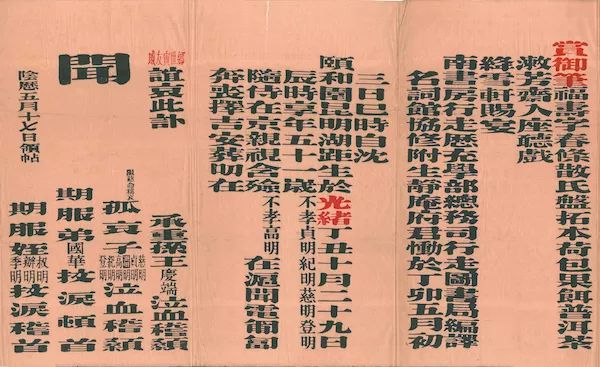

拜赐之三——王国维讣闻

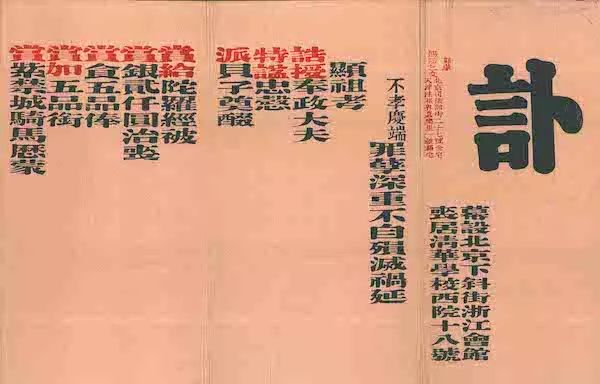

京都拜赐中,最可贵者为王氏讣闻。是我三十多年来所仅见。我八十年代曾呈选翁(饶宗颐)细读,选翁读来啧啧称奇,说大可以写文章。但当时事冗,一搁又三十年。笔者去岁参加上海图书馆的“生前死后”展览和研讨会,展品有王氏墓志铭及纪念专号而无此讣告,询之会议中的王氏曾孙王亮博士(王仲闻孙),亦谓未尝得见。乃知此讣闻极可能是孤本,今随文附刊,算是首次发表。

王国维讣闻全貌

王国维讣闻前后两部分

讣闻“高头大卷”,高四十八公分,长一百九十三公分。栗色竹纸,木板镂刻老宋体扁字,红黑双色套印。原件未加装裱。开首顶端大个“讣”字(足有十四公分高),左下角两行平列:

幕设北京下斜街浙江会馆

丧居清华学校西院十八号;

讣字左端套红三行小字:

如蒙

赐唁乞交

北京司法部街二十七号金宅

天津法租界嘉乐里一号罗宅;

跟着是传统的套语:

不孝庆端,罪孽深重,不自殒灭,祸延显祖考;

继而顶格列出其官衔:

诰授奉政大夫,特谥忠悫,派贝子奠醊,赏给陀罗经被,赏银贰千圆治丧,赏食五品俸,赏加五品衔,赏紫禁城骑马,历蒙赏御笔福寿字春条、散氏盘拓本、荷包果饵、普洱茶、漱芳斋入座听戏,绛雪轩赐宴,南书房行走,历充学部总务司行走、图书局编译、名词馆协修,附生静庵府君,恸于丁卯五月初三日巳时,自沉颐和园昆明湖。距生于光绪丁丑十月二十九日辰时,享年五十一岁。不孝贞明、纪明、慈明、登明,随侍在京亲视含殓。不孝高明在沪闻电匍匐奔丧,择吉安葬。叨在乡、世、寅、友、戚谊哀此讣闻。

继在下方列出家属名字:

承重孙王庆端泣血稽颡,继慈命称哀,孤哀子慈明、贞明、潜(外加框反白字)明、高明、纪明、登明泣血稽颡。期服弟国华抆涙顿首。期服侄叔明、办明、季明抆泪稽首。

上端则书:

阴历五月十七日领帖。

讣闻首叙其出身,次列“南书房行走”,这是宣统皇帝师傅的官衔,旧日师傅是由尚书、侍郎之类官员兼任,“行走”是差使,不算本官。但“南书房行走”却为旧日读书人梦寐以求。王国维是1923年4月16日得此“殊荣”,由前清大学士升允推荐,赏食五品俸,紫禁城骑马。

讣闻文中的“诰授”“特谥”“派”“赏给”“御笔”等字用朱印跳行抬头,是明显的古文书“罗伞式”。字体是仿宋式,横幼竖粗,更显庄严醒目。

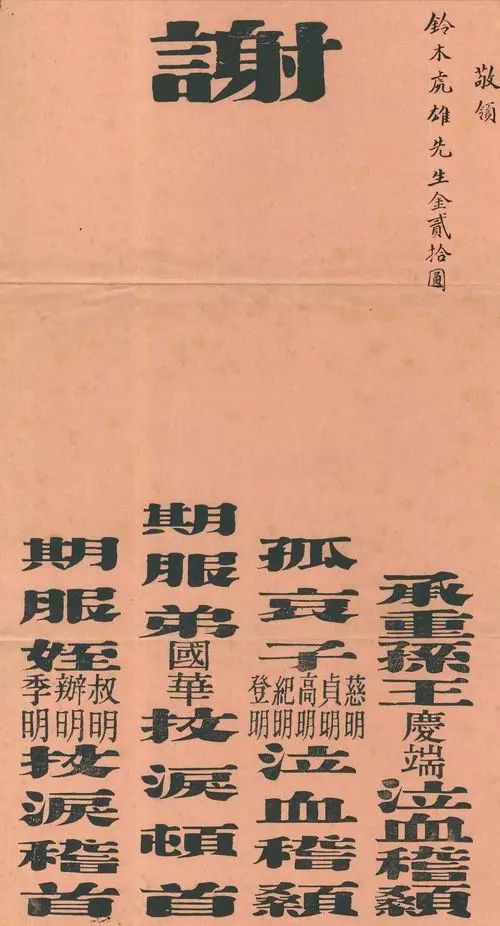

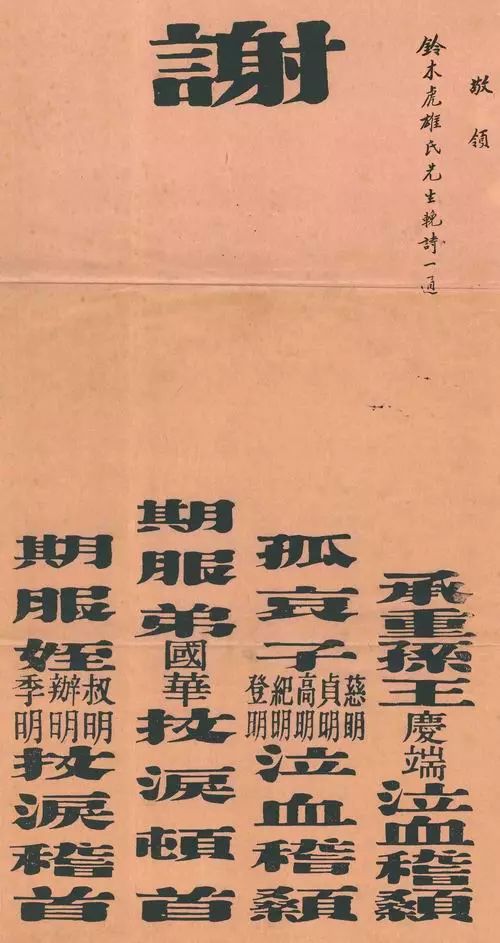

拜赐之四、五——两张谢启

“敬领铃木虎雄先生金贰拾圆”

“敬领铃木虎雄氏先生挽诗一通”

两张谢启,署款与讣闻大体一样,只缺了已殁的“潜明”。两纸右上端均楷书二行。一为“敬领铃木虎雄先生金贰拾圆”,一为“敬领铃木虎雄氏先生挽诗一通”。

拜赐之六——王国维遗照

王国维遗照

王忠悫公遗墨

拜赐的文物中,有王氏遗照,观其尺寸,当是夹于“王忠悫遗墨”封内。就是通常所见那张。才五十岁的人,已颓然老貌。胡适晚岁曾与助手胡颂平说,王国维“他的人很丑,小辫子,样子真难看,但光读他的诗和词,以为他是个风流才子呢!”(胡颂平编《胡适之先生晚年谈话录》)胡氏很看重王的学问,但对他的外貌则不敢恭维。

曾经和王氏在仓圣明智大学共事五载的费行简(沃丘仲子)就说:

国维恬雅和静,学品并茂。唯至今犹垂发辫,以言忠清。即辛亥已有旨,听人民除辫。以言立异,则又不类其行谊。是诚不可解。

(《当代名人小传》)

而李恩绩在《爱俪园——海上的迷宫》对王氏又有极为形象的刻画:

一个不很高大的身材,面孔也瘦小,牙齿有点獠在外面。常穿着当时通行的及法布袍子,罗缎短袖马褂。后面拖了一条短辫子。冬天他戴上一个瓜皮帽子,或者穿上羊皮袍子。但他没有比羊皮更高贵的皮衣。他的衣式不很时式,也不很古板,但很整洁。他的近视眼镜是新式的。他也会抽香烟。总之他的物质生活,是很随随便便,决没有一点遗老或者名流的气味。看去有点像旧式商店里的小伙计。

另,青木正儿也在《王先生的辫发》(见昭和二年〔1927〕八月《艺文》第拾八年第八号,滨田麻矢译)中说:

暂搁此论是非,我也感觉过有点儿滑稽。已经过了壮年的先生还是顽固地保存那慈菇一样的辫发,况且他也接触过泰西的新文明。可是现在回忆起来,我能够了解那辫发有非常重要的意义。那头发,正是先生的主义的标志。所谓“余幼而好此奇服,年既老而不衰”。先生的头发是先生把信念、节义、幽愤一起编成的,很结实。

又说:

大正十一年四月拜访先生于上海的时候,不知不觉地我的视线集中在他的辫子上。我们谈话的时候,有人来找他,是关于出版物或别的什么事,先生说了一声“失陪一会儿”走出书斋,辫子猪尾巴似地在腰带上摇来摇去,先生灰色长袍上系着带,打扮得就像蒙古人那样古式。几年后,也就是十四年四月,在北京西山一游之后,回程到清华学校的公寓里访他,先生的辫发自然还在摇着。那时先生说“我还没去过西山”,接着谈起,搬到此地以后一次也没进过城。我听着这些话,想起中国古代王朝兴替时常常出现的古贤风格——长年不涉足城市——心中涌起了尊敬之念与恻隐之情,不禁自低首。

以及:

先生的高节,以颐和园开始,又以颐和园结束,其间用辫发系得非常结实。直到现在,我的眼前还不时浮现出垂辫发的先生。(昭和二年七月一日)

以上各人对王国维辫发的刻画,颇有谑而虐的味道,这也反映了民初人的一种心态。如费行简所言“辛亥已有旨,听人民除辫”,那么发式问题早已和政制无关,无论王国维式或是今日的谢贤式,都只属个人的选择。然而可以用平常心对待的问题,却做出如“红卫兵”式的幼稚效果。

易实甫有剪发诗,陈三立读后题跋谓:“喷薄出之,读之令人笑,亦令人哭,欲哭则泪已尽。”而叶昌炽有诗,题曰:《读易硕父观察剪髪诗,悲愤之词出以俳谐之体,淋漓痛快,如闻渔阳操挝。陈伯严同年谓能令人笑,亦令人哭。欲哭则泪已尽,戏缀短章聊效其体,亦不足供捧腹也!》此中感慨,大概个中人物,才别有会心。

遗物和追悼

上述(二至六项)的遗物都是追悼会上所使用。但却无法确知在哪一个追悼会使用。因为在中国和日本都举行过追悼会,手边寻出有文字纪录的共三次。日人桥川时雄主编的《文字同盟》第四号(1927年7月15日)曾有报道,今录如下:

一、“六月十七日(夏历五月十七日)旅京同乡旧友,假座北京下斜街全浙会馆开吊。坛中置先生遗照,并陈遗嘱,哀哀遗族,侍于其侧,挽联满座,四壁香花。罗雪堂先生等又自津来京治祭,赵万里先生等因同乡及师弟之关系,周旋悲伤惨安之场,应酬甚力。吊客中有清使、有遗老、有新旧学者教授官吏、有日本欧美之故人,颇极一时之盛。”

二、“月之十九日,罗雪堂先生等在天津日界公会堂,开王公追悼会,参与者颇多,素车白马,孰不让曩日北京开吊之盛。”

三、“又月之廿五日,日本狩野直喜、内藤虎次郎、铃木虎雄等,系先生知交,在京都袋中庵,开先生追悼会,招僧佐伯氏读经,亦盛会也。”

与会者凡五十一人,上列三位之外,尚有长尾甲、吉川幸次郎、仓石武四郎、桑原骘藏、小川琢治、滨田耕作、内藤干吉、神田喜一郞等。狩野直喜在《王静安先生殉节纪念帖引》中写道:“王忠悫公学问渊博,践履笃实,遭世迍邅,矢志靡贰。比因战祸纷起,中原糜烂,其势汹汹,恐将不利故主,忧愤满胸,计无所出,遂投昆明而死。忠烈与灵均后先辉映,而湖山亦藉增光矣。”

此三次之外,在王国维自沉二十四年之后,日本犹由王国维故交及日本学界联名举行追思会。可能因时距远了,所以不称“追悼会”,而称“追思会”。1951年6月10日下午,在大阪市北滨三丁目绪方洪庵先生私塾的旧址,由静安学会、浪华艺文会共同举办。当时有王氏故人石滨纯太郎、神田喜一郎、内藤干吉、铃木虎雄、梅原末治、桥川时雄等约四十人参加。

以上所列举的,是大型的追悼会和纪念座谈会。但一些人数少的、个人临时起意的,就无从估计了。

比如,贝冢茂树就曾作瞻仰追悼。贝冢是王国维友人小川琢治的儿子,服膺于父执王国维的治史方法,在所著《中国古代的再发现》中,自陈私淑王国维,1928年第一次来中国访问时,就曾特意去鱼藻轩作凭吊。贝冢晚岁任京都大学名誉教授,在日本学术界一言九鼎,有“学阀”之称。

王国维与陈寅恪的相识

韩愈曾说“事有旷百世而相感”。王国维与陈寅恪,正可套用这一句话,近百年来,两人存殁不相负,已感动了几辈人,从今往后,当也能示范后人。

王国维之负气而殉道统,陈寅恪之为死友仗义立言,都足令人为之感泣。特别是已为耄耋盲翁的陈氏那一句“碑可毁(指陈氏撰文的《王观堂先生纪念碑铭》),但碑文还在我心中,毁不了”,精神与古之太史董狐又何其相似!

王陈相识时间不算长(约十个月),但两人从此生死相友,这是难得的。而事情的出现有些偶然,要不是吴宓的执拗,就不会发生这“百世而相感”之事。

事缘北大设立国学研究所,清华于是也希望有同样的机构。为此,曹云祥请吴宓任国学研究院筹备处书记,负责有关事宜。但吴宓和胡适在传统文化和中西文化等问题上有分歧,人选上吴宓便没有全依胡适推荐,而是增列了自己的哈佛同学陈寅恪、赵元任和李济。这一偶然,造就了王、陈的相识。

《颐和园词》和《王观堂先生挽词》

王国维有《颐和园词》,所刻画的是晚清七十年的历史,郭则澐说它是“四十年间其成败兴衰略备”,其实中心人物是慈禧,时间也应是五十年,因“辛酉政变”到“戊戌政变”相距三十八年,“戊戌”后慈禧仍掌权十年,而辛酉以前,慈禧亲政。所以王国维诗中说,“五十年间天下母,后来无继前无偶”。

世人喜欢王氏的《圆明园词》,甚于王壬秋《圆明园词》、樊樊山《彩云曲》、杨圻《檀青引》等,相比连类而读,难分伯仲,但后来读之复又为之笺注解绎者,更迭为多。这状况为近代史上所罕见。以下试为读者略言其事。

该《词》发表未几,即有边敷文为作注释。唯该注释未见单独刊行,却由黄秋岳搜录于《花随人圣庵摭忆》内,以黄氏之饶于晚清典故,在录存时,又参以己见,作了一些补订使之并存。

到上世纪八十年代,邓云乡在《学林漫录》第九集刊出《静安先生颐和园词本事》。邓氏此文除了承袭边敷文之已注者外,复参以己意而作延伸之说。旁征博引,极饶趣味。但黄永年却不以为然,认为邓氏的余论、续论都颇有支离不实之弊,自己又另行再作注绎,于是有《说〈颐和园词〉》一文在1985年油印刊出。但油印数量不能多,而求读之者又众,1987年他再将该文于《古籍整理研究》第二期上发表。至此,事情并未了结,过了十七年,即2004年,黄永年教授又把该文搜入自己的专集《文史存稿》中。到了2011年,又有陈永正的《王国维诗词笺注》。

以上种种,可以充分证明,这九十年来世人对王氏《颐和园词》的重视。

约在七十年代,有胡朴安弟子萧艾(湘潭大学中文系教授),自言曾以王国维的《颐和园词》和陈寅恪的《王观堂先生挽词》并为合注,这真是件好事,但该“合注”笔者未经眼,仅见其《王观堂先生挽词笺注补》而已。

事实上,此诗在社会上已早有公论。《清朝野史》有评云:“海宁王国维长词一首,佳丽无伦。以长庆之清词,写开元之艳迹。缠绵往复,感慨淋漓,诚此题之绝作也。”

而钱仲联在《近代诗钞》中则说:“这首诗写晚清诸史事,与王闿运《圆明园词》可算是近代诗的一对奇花异葩。”

其实清亡之征兆,见于外者可说是新旧之争、和战之争,而蕴于内者是宫廷内的夫妻之诤、母子之诤。四种矛盾的交织扭合,成了清朝覆亡的原因。而王国维作《颐和园词》的成功处,是能令新、旧、和、战,母、子、君、臣,都存于笔底而深入人心。

陈寅恪“曲笔”“戒惧”及王国维的惧“再辱”

陈寅恪比王国维年轻,两人在研究院共事也只数月。在王国维遗嘱上, 有些后事是嘱陈为之处理的,所以陈氏挽联中所说“谬承遗命倍伤神”,即指遗嘱相托。

但陈氏对王的自沉,也有一个理解过程。

在“自沉”事件后的追悼会上,陈寅恪有挽联云:“十七年家国久魂销,犹余剩水残山,留与累臣供一死;五千卷牙籖新手触,待检玄文奇字,谬承遗命倍伤神。”

陈寅恪挽联

这联确有遗民意识。据知是陈氏托人(邓以蛰?)所书,如果细观月前在香港城市大学展览厅中陈列的陈氏手书挽联稿,会看到陈氏在“累”“玄”(缺笔)旁加着重圈,细读稿后的小字云:“请大笔一书为感。字旁加圈者,有累及玄两字,若写作累,恐人读仄声;若写作玄,则犯庙讳故也。求书时注意及之。礼拜三日下午来取此联。寅恪叩。”

这就是说,陈也视王之自沉是“殉清”,在民国十六年,陈氏仍请书者“玄”字缺笔,免犯康熙玄烨庙讳,是尊重死者的做法。

继之,陈氏又有挽诗云:

敢将私谊哭斯人,文化神州丧一身。越甲未应公独耻,湘累宁与俗同尘。吾侪所学关天意,并世相知妒道真。赢得太清干凈水,年年呜咽说灵均。

“越甲未应公独耻”,是重提王氏旧日曾约罗振玉、柯绍忞一同赴死之事。加上“湘累”、“灵均”的典故暗示,也实在加重了“殉清”的迷雾。可证当时陈氏对王氏自沉的原因未作深思,是“吾从众”的做法。

不过,四个月后,陈氏的《王观堂先生挽词》发表了,在诗的前序中说:

……凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛,其表现此文化之程量愈宏,则其受之苦痛亦愈甚;迨既达极深之度,殆非出于自杀,无以求一己之心安而义尽也……

这一句“殆非出于自杀,无以求一己之心安而义尽也”,扫荡了世间凡俗的猥琐猜测。

但何至于要“死”始能“心安”?“死”与“安”该怎样联系成因果?

上世纪末耿云志就有《也谈王国维之死》一文,发表在《学林漫录》第十四集,对陈氏之说提出三点质疑:

陈寅恪是史学大家,其每立一说,必经过深入研究,得确实证据而又合乎论理,自信无误方能提出。很可惜,陈氏此说实经不起上述标准的检验。

第一,陈氏先提出个一般性的判断:凡一种文化衰微,为此文化所化或所凝聚之人,必感苦痛,苦痛达于极点,必自杀以求解脱。若是,则古今中外,逢此巨变者当不止王国维一人。但陈氏并未举出其他的例证,我们也未能搜寻到这种例证。可见,陈氏所提的一般性结论不能成立。

第二,中国传统文化遭值巨变,自晚清始,至今尚未结束,这中间也未发现有第二个为殉此文化而死的例子。况且,此巨变之最高潮当在“五四”前后的新文化运动时期。其时,为反抗包办婚姻而与家庭决裂者有之,为读书,追求新知识而逃出家庭者有之,为思想观念不同而父子决裂者亦有之。可谓传统文化,传统道德经历了最大的震撼。王国维若因旧文化之衰微,而苦痛至极,当在此时,而不当在1927年他在清华研究院做国学院导师之时。

第三,王氏于传统文化并非全无批评地迷醉。在学术层面上,他正是对传统文化进行批评性研究并极有心得,极有创获的学者。他是应用西方现代学术方法治中国学问的开创者之一。所以,不能笼统地说他是为传统文化所化之人,或是传统文化所凝聚之人。因此,他不但不应与旧文化同归于尽,他恰是与传统文化一起,推陈出新,自振新生命。

陈寅恪先生有此误说,与他自己的心态有关。陈先生祖上为清朝大员,又家学深厚,故有双重心理负担:一则有遗民情结,二则有护卫旧文化的使命感。因此对王氏之死有深刻的同情。但同情之心,不能替代理智的分析。

此文言之成理,笔者读后,也随之怀疑过:王氏本身就是中国传统文化之表率,又何至于“一死始心安”?

后来又读王国维的《沈乙庵先生七十寿序》,问题更复杂了。因为王国维不但没有如陈寅恪所谓“文化消亡”,反而持“文化不死”的观点。其文曰:

窃又闻之,国家与学术为存亡。天而未厌中国也,必不亡其学术,天不欲亡中国之学术,则学术所寄之人,必因而笃之。世变愈亟,则所以笃之者愈至。

但陈氏错了吗?则又未必。

对此一问题,笔者是再三不解,而又再三求解,终于明白了,这是陈氏的“曲笔”。陈氏所谓“文化”,其意实指“政治”。时维1929年,其时五色国旗早已换为青天白日,新的政治伦理,足令陈氏有所戒惧,不敢指斥“政治”,于是易词而言,谓之曰“文化”。包括耿云志先生在内的广大读者,都被陈氏瞒了过去。

陈寅恪对国民党所持戒惧之心,参读吴宓日记可得证明。1927年6月29日《雨僧日记》云:

夕,陈寅恪来。谈大局改变后一身之计画。寅恪赞成宓之前议,力劝宓勿任学校教员。隐居读书,以作文售稿自活,肆力于学,谢绝人事,专心致志若干年。不以应酬及杂务扰其心,乱其思,费其时,则进益必多而功效殊大云。又与寅恪相约不入(国民) 党。他日党化教育弥漫全国,为保全个人思想精神之自由,只有舍弃学校,另谋生活。艰难固穷,安之而已。

1926年8月,国民政府教育行政委员会拟订《党化教育之方针、教育方针草案》,翌年制订了《学校实行党化教育草案》,要在影响所及的省市学校,推行国民党那套意识形态唯我独尊的政治理论教育,所谓“俗谛之桎梏”即是。所以陈氏“力劝宓勿任学校教员”,“为保全个人思想精神之自由,只有舍弃学校,另谋生活”。

《党化教育要览》1928年版

陈氏这一心态,一直到1949年国民党从大陆撤退,仍未稍减。邓广铭《在纪念陈寅恪教授国际学术讨论会闭幕式上的发言》中说,1949年“12月13日,南京政府的教育部致电北大校长胡适,说第二天将派专机到南苑机场迎接,并请他邀陈寅恪先生一家同行”。邓广铭找到陈寅恪,“把事情原委说了之后,便问他是否肯与胡同走。他答道:‘走。前许多天,陈雪屏曾专机来接我。他是国民党的官僚,坐的是国民党的飞机,我决不跟他走!现在跟胡先生一起走,我心安理得。’”(《邓广铭学术文化随笔》)。陈虽偕妻女与胡适夫妇一起,乘飞机撤离解放军围困的北平,到了南京,但旋即南下广州,不理会他的表妹夫傅斯年一再催促,坚拒乘坐国民党的军机撤退台湾。

陈对国民党既厌且惧,但又不肯形诸文字而授人口实。此种心理,和王国维的“义无再辱”倒有相似之处。他们共事数月,即使未尝及此,只是“心之忧矣”,心理基础是相同的。

所以1988年冯友兰在《怀念陈寅恪先生》中更说到:

静安先生与寅恪先生为研究、了解中国传统文化之两大学者,一则自沉,一则突走,其意一也。静安先生闻国民革命军将至北京,以为花落而春亦亡矣,不忍见春之亡,故自沉于水,一瞑不视也。寅恪先生见解放军已至北京,亦以为花落而春亦亡矣,故突然出走,常往不返也。其义亦一也。

冯氏将王、陈二人并论,“其义亦一也”,很有太史公把数人合传的味道,意不在多言,这是冯老令人佩服之处。

《王观堂先生纪念碑铭》和自评

王国维死后两年,即1929年,清华大学要为王国维立碑。陈寅恪应邀作《王观堂先生纪念碑铭》。这是他对王国维死因的第三次说明,也是最后的说明,这是一篇掷地作金石声的好文字,中有警句云:“先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。”

这是陈寅恪对王国维的第三次态度。也是他经过自我思辩后的结论。“文革”间,此碑石被红卫兵推入校河沉没,1981年清华建校七十周年又重竖起来。但不管浊世如何对待此碑石,正如陈氏所言:“此碑铭评说会留在人间。”

这话是在1953年《对科学院的答复》一文中出现的,后见载于陆建东的《陈寅恪的最后二十年》,摘录如下:

我的思想,我的主张完全见于我所写的《王观堂先生纪念碑铭》中。王国维死后,学生刘节等请我撰文纪念。当时正值国民党统一时,立碑时间有年月可查。在当时,清华校长罗家伦,他是二陈(CC)派去的,众所周知。我当时是清华国学院导师,认为王国维是近世学术界最重要的人物,故撰文来昭示天下后世研究学问的人,特别是研究史学的人。我认为研究学术,最重要的是要具有自由的意志和独立的精神,所以我说:“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏。”“俗谛”在当时即指三民主义而言。必须脱掉俗谛之桎梏,真理才能发扬。受“俗谛之桎梏”,没有自由思想,没有独立精神,即不能发扬真理,即不能研究学术。

而笔者则认为,人有精神之超越,以此方具尊严。也正因如此,人生会是一场悲剧。尊严与悲剧,王国维是集合地完成了。这就是“唯其义尽,所以仁至”。

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(shrb.thepaper.cn)。