机制银币在中国近现代社会曾经流通和使用了一百多年。当时,在市场上流通的形形色色的银币,包括本国制造的各种银币,还有几十种在中国的市场上流通的外国银币,品种共计达九百多种。银币的流通对中国近代社会经济起到了深远的影响。

一、清代机制银币概括

清代中晚期,随着国际贸易的发展,西方的银币开始大量流入中国。由于西方银币形式划一,使用方便,所以在社会不胫而走,市场上甚至出现了用外国银币套购中国白银的现象,引起中国白银大量外流。在这种局面下,清廷朝野纷求对策,决定顺应时势,自铸机制银币。

清代机械自铸银币,开

始于吉林。光绪十年(1884年),

中国第一套机制银币在吉林机器官局铸造厂诞生,全套共五枚,面额分别为一钱、三钱、半两、七钱、

一两

五种。据吉林将军希之奏折,系当局从军饷中提取白银五千两,委托吉林机器局铸造,但是未获行用。因为这是中国最早的机制银币,加之此币铸造后未及盛行即

被废止,所以传世稀罕,弥足珍贵

。

中国大规模正式开始机制银币于

广东。光绪十五年(公元1889年),

清政府批准两广总督张之洞在广东设局铸造“光绪元宝”银币。这种银币因为铸有蟠龙,俗称“龙洋”。周围饰以汉、满两种文字,印有“光绪元宝广东省造”、“库平七钱三分”字样。因以库平七钱三分为率,并将英文铸于正面,以便与外国银币进行交易,故亦称

“七三反版”。

光绪十六年(1890年),“

七三反版”停止铸造,改铸库平七钱二分。此种银币因仍用旧范,只改纪重,故称

“七二反版”

。“七二反版”银币试铸后,因将英文置于银币正面的中国年号之内,被清政府以与体制不合为由禁止发行。“七二反版”银币停铸后,广东钱局造币厂根据户部钦准体制,将正面纪省名、币重的英文移于背面,背面的汉文移于正面。光绪十六年,正式广为鼓铸这种第三版,即普通版的“光绪元宝”银币。此种银币被称为“

广东龙洋

”,

直径39.40厘米,重26.6-27.2克,成色90%

。因为成色良好,人们乐于使用,后来又鼓铸银辅币数种,开始广泛流通。于是各省均照样仿铸,行用范围极广。据现存实物及有关著录看,当时币制并不统一,其重量、名称亦不一致。此后各省群起效尤,竞相设厂鼓铸,大利所在,不待清廷下令推广,即已迅速在全国展开。至

光绪二十年(1894年),

已有天津、广东、湖北、北洋、江南、新疆、安徽、湖南、奉天、吉林、黑龙江、福建、云南、台湾等十余个省区设厂铸币。由于各省各自为政、钱法混乱,银币成色重量不一,且 以省名,互相抵制,流通不畅。

光绪二十五年(1899年)

,

下令除广东、湖北两局处,其余造币厂全部裁撤,遭到地方势力强烈反对。同年,在北京筹办“京局”(即中央造币厂),拟铸“庚子京局制造光绪元宝银币”,次年就毁于八国联军入侵。光绪二十九年(1903年),又建天津户部造币总厂,欲铸大清金币、大清银币、大清铜币通行天下,以求统一货币铸行权,未果。后曾酌留江南、北洋、湖北、广东四处分厂,并令各省造币厂停止扩充,统一更名为某省户部造币分厂,所用币模均由总厂提供,亦不能如愿。

光绪三十一年(公元1905年)

,

湖北省

造币厂铸造

大清壹两

银币,因流通不广而告停铸。光绪三十一年,成都造币厂仿效印度

卢比

,铸造光绪皇帝像,

三钱二分为主币,一钱六分及八分为辅币,亦仅用于西康地方

,这是我国官铸币中首次铸有帝王头像的银币。

光绪三十三年(公元1907年),

天津户部造币总厂

试铸银币,当时因七钱二分与一两二种本位问题未解决,故所铸之银币,种类繁多。

清廷内部围绕银元以“两”为单位抑或以“元”为单位展开激烈争斗,坚持“两”单位者依托慈禧太后为首之后党,赞同“元”单位者以拥护光绪大帝变法维新为号召,如是,“元、两之争”逐成封建保守势力与维新变法势力间权力斗争之一方面,两派针锋相对,论争俞演俞烈。至清宣统二(1910年),赞同“元单位”一派终占上风,是年10月,清廷颁布“币制则例”,规定“中国国币单位”着即定名曰圆,暂就银为本位,以一元为元币,重库平二钱二分;另以五角、二角五分、一角三种银币、及五分镍币,二分、一分、五厘,一厘四种钢币为辅币。元角分厘各以十进,永为定价,不得任意低昴。造币总厂按此条例先后铸成,“定统年造大清银币”及“宣统三年大清银币”等。

宣统元年(1909年),

清政府设立币制调查局,二年颁布《币制则例》,将铸币权收归中央,正式规定银币为本位币,以“元”为单位。

宣统三年五月

,由

户部天津造币总厂

开铸“

大清银币

”。

直径39厘米,重26.56克,成色90%

。

《银行周报》认为:自光绪十五年张之洞在广东开铸银元,

到1913年底时,全国共铸银元约2.2亿元,小洋约铸2.3亿元

。彭信威先生认为

:清末货币总量(包括中外银元、银锭、银角、铜币、纸币等)为20.97亿银元,“全国人口若以四亿计,每人约占五元二角四分”,如果以其中30%的货币在上海流通,则上海流通货币量有6亿元。

二、民国时期北洋政府造币情况

中华民国元年

公元1912年

,

天津造币总厂

先后铸造

孙中山开国纪念币、黎元洪开国纪念币、袁世凯共和纪念币

。而

四川

造币厂则开铸

大汉银币

,到民国三年公元1914年一月停铸。而后,民国政府公布《国币条例》,仍以“元”为单位,铸造袁世凯头像银币,流通全国。1914年2月,民国政府公布“国币条例”及其“实施细侧”。以求整顿并统一银币铸行,将造币局厂加以裁并,仅留

天津总厂、奉天、南京、武昌、长沙、成都、广州、云南

等八厂及

重庆、长沙

二局。规定以壹元银圆为本位币,分壹圆、半圆、贰角、壹角四等币值。是年

十

二月,财政部天先在

天津造币总厂

首铸 “袁头币”,计有壹圆、中圆、贰角、壹角、

五分

共五等币值。

至1918年时,新币已在除

甘肃

、

广西

、云南、

湖南

、新疆、西藏、黑龙江之外

的各省区流通。而且信誉很好,颇受欢迎。“袁大头”铸额

据不完全统计,仅民国初期十余年间,各地所铸达14亿元之巨。

《银行周报》认

为

1913年至1916年,银元共铸

1.8亿元

,六年至七年,银元共铸约

1.5亿元

,小洋约铸0.8亿元

。

另有资料认为:

在

1915年初开铸新币时,时人调查应改铸的

旧币数额

为:银元

206 028 152

枚

,

五角银币32 279 421枚,二角1,232,860,442枚,一角235,004,212枚。则当时旧币的铸造数量约为2.75亿元。

《北洋政府时期银元铸毁数目表》统计

,

铸造数目1,141,453,035元

,

销毁数目63,916,823元。据此则1928年各厂已铸银元约为10.7亿元。

另据《北洋政府时期历年铸造银元数目表》则为:

铸造数目1,743,304,437元

。此数大概含旧币改铸数。故数目偏多。

北洋政府注重于一元银币的铸造和统一,并在各地方造币厂铸造

一元主币方面控制较严,当孙像和袁像银币在全国流通开来后,其成色和样式为全国各地普遍接受,因而地方军阀控制地方造币厂后,铸造一元银币已无利可图,或铸出后无法行使。因而各地普遍将视线转向政府控制并不严密的银辅币,一是北洋政府1918年才开始做出以新银辅币统一银角的努力,二是这种努力很快大败,因而滥铸劣质银角成为各地生财之路。其种类之多,让人瞠目结舌,⒂而且最终在东北和两广一度形成了以二角银币为主的小洋流通区,并在此区域内形成主币,一元银币反对银角有行市。

据《财政年鉴》统计,历年各造币厂铸造的辅币折合新银辅币1角为14641270枚,⒃约0.14亿元。实际上,如加上地方军阀及各种私铸,当不下0.2亿元,甚至更多。

三、民国时期国民党政府造币情况

1927年北伐胜利,改铸一面为孙中山、一面为帆船的银币,

从此外国银币逐渐被淘汰

,“袁头像银币”和“孙头像银币”广为流通。1935年以后,国民党政府推行法币后,才禁止银币流通。

1927年

,北伐战争胜局已定,国民党政府复都南京。政府停铸“袁头币”,

改以民国元年版孙中山先生像

开国纪念币旧模

,略改英文币铭,俗称“小头”,

交

杭州造币厂试铸

,由

南京、天津、浙江、四川

等造币厂鼓铸暂为替代。后国内政令渐趋统一,各省造币厂陆续停办,银币滥铸现象获得一定程度控制,财政部开始于

上海筹建中央造币厂

,着手

拟定新版银本位币设计方案

,委托奥地利、英国、美国、意大利、日本五国代刻

孙像民国十八年(1929年)帆船图案银币币模

。

1930年——1935年

,先后对湖南、北平、青海、甘肃、陕西、广东、广西等省实行货币管制政策。

在银元渐成近代中国本位货币之同时,治用数百年之银两制度影响依然存在。自清末至民国前期,中国国际收支,如关税、盐税、偿付外责本息等,因受一系列不平等条约束缚,仍按银两折合,上海、汉口、天津等地仍然使用银两制度,国内大宗商业往来交易等亦以银两计算,从而形成两、元并用之双重币制。十九世纪末,西方各国先后改行金本位币制。1926年印度完全放弃银本位币制,中国逐成为全球唯一以银为币的国家,各国藏银大量涌入,严重干扰中国社会经济发展秩序。清末以来,中国仅在因偿还国际债务而用白银折合金镑方面,即已蒙受巨额“镑亏”损失,民国前期由于“镑亏”所致额外损失竟达一千万规元以上。

1933年3月

,国民政府正式下令施行“

废两改元

”,

上海中央造币厂

开铸“

船洋

”。规定“所有征收税款,自用银两交纳者,一律改用银本位币,此举之实施,起于其时中国金融中心上海,4月6日起通令全国执行。至此银两货币制度终告消亡,银本位币制得以确立。同年,上海中央造币厂根据“银本位币铸造条例草案”规定,开铸币值为壹元之新版银本位币,其正面 有孙中山侧面像及纪年,背面 中

国双桅帆船图案和币值,俗称“船洋”曾大量发行流通。

上海中央造币厂在

民国22-24年间

船洋“生

产”

147,442,329枚

,其中

三鸟币

生产约226万枚,回收约220万枚,22年版

4,640

万枚,23年版

9,874

万枚。

1935年(民国二十四年),

国民政府颁布新币政策,发行纸币,

禁止现洋流通

。

1933年至1944年间,美国为操纵国际白银市场,转嫁国内经济危机,争夺对使用银本位币制国家之货币控制权,减轻银价下跌对国内银矿之压力等,实行包括“银购入法”,“购银法案”,“白银国有令”等在内的一系白银管理政策,采取禁止白银出口及将白银收归国有等措施,令世界银价暴涨,中国首当其冲,白银大量外流,令1934年7月至10月中旬,白银流出即达2亿元以上,“工商凋敝,百业不振---,国际收支大蒙不利,国民经济日就萎败,种种不良状况纷然并起。不采有效措施,则国内现银存底,必有外流罄尽之虞,---1935年11月国民政府在上年颁布“白银出口增税实施令”之后,决定“自本月4日宣布以中央、中国、交通三行所发钞券为国家法币,所有完粮纳税及一切公私款项之收付,概以法币为限”。至此旧有银本位制度被不兑现纸币流通制度所替代。白银在法律上已不再作为流通货币,银币、厂条、生银、银锭、银块、及其它银类开始退出中国货币流通领域。

《银行周报》1931年估计:中国铸造银币总数1,627,225,000元,外币在中国流通之估计数80,000,000元,中国流通银币总数1,707,225,000元。

《中央银行月报》的1890—1932年鼓铸银币统计为各省造币厂铸造总额为1 746 304 427元。

张公权说:“根据财政部估计,一九一八年共有银元二亿五千万元,流通在全国。十五年以后,这个数目几乎增加了六倍。一九三三年三月,财政部估计流通的银元为

十四亿

元。”“一九三三年的银元流通总额共为十六亿元,银锭的银子共有一亿五千三百万上海两(约二亿元)。”⒄这个估计基本上是准确的,如加上各种滥铸、私铸及辅币,以及中央造币厂成立后所铸新币的铸造额,则法币改革前,中国银币的流通额当不下20亿元,甚至更多。

1949年

國內局勢動蕩,物價飛漲,民眾對紙幣毫無信心,政府被迫於七月初正式公告

恢復銀本位制

,並重新製造及發行與二十三年版船洋形式原完全相同之銀元。

1949年7月1日

,

广州、成都、重庆

两造币厂铸造

帆船

银币,并流通于市。随解放军南下,很快停止铸造。

1949年11月6日

,国民党政

府在解放军即将解放广东前夕,被迫

将广东省第一造币厂迁往海南岛海口市

,利用回收的银元等改铸含银量较低只有八成的

,“袁头九年”、“小头”、 “二十三年帆船”

银元。

1、上海中央造幣廠:

抗戰勝利後中央造幣廠於次年遷回上海,因輔幣停產業務中斷,賴經營副業維持。籌備恢復銀本位時令該廠先行製作二十三年版船洋以備不時之需。至五月底上海前計造幣662萬5千枚,而因戰況危急,所製銀圓均提前發放。

2、成都分廠:

由中央銀行成都分行於七月間與該廠訂約,代工費為千分之二十五。八月即開工生產,所用原料大部自香港運來,少數為原有庫存。至十一月止共製394萬5千枚,交央行成都分行。

3、重慶第二十兵工廠:

央行會同中央造幣廠與兵工廠署第二十廠於七月初簽約,委託生產船洋200萬枚,費用比照成都分廠。生銀亦來自香港及重慶分行庫存,次月中旬即開始交貨,至十一月中旬交清,月底時原擬續約,但因兵臨城下乃告作罷。

4、台北分廠:

同年四月間已戰火波及京滬地區,中央造幣廠為安全計將上海總廠機器設備分別疏散至成都及台北,九月正式開工。原預定日產10萬枚,但因自廈門、汕頭等地供應之銀料不順,到十二月底止計出104萬8千枚。

5、美國財政部造幣廠:

中央銀行奉命更改幣制後,六月在廣州設金融顧問委員會,規劃有關財政、金融、外匯等業務。為支撐新幣制之信用,向美國訂購銀幣三千萬枚。由費城、丹佛、舊金山等三廠趕工製造;數量分別為2025萬枚、655萬枚及320萬枚。首批即便在當月中旬裝船,末批則於七月底完成,共分八批,自七月初起運抵香港,總計3000萬枚。

上述五廠所製二十三年版船洋,約有4360萬枚。據報導,雲南當時雖未受委託,但也曾製作船洋,數量約176萬餘枚。另在貴州之八十九軍軍長劉伯龍亦曾私造低色減重船洋3萬餘枚。後製1949年版船洋制额,估計在

4500萬枚

以上。

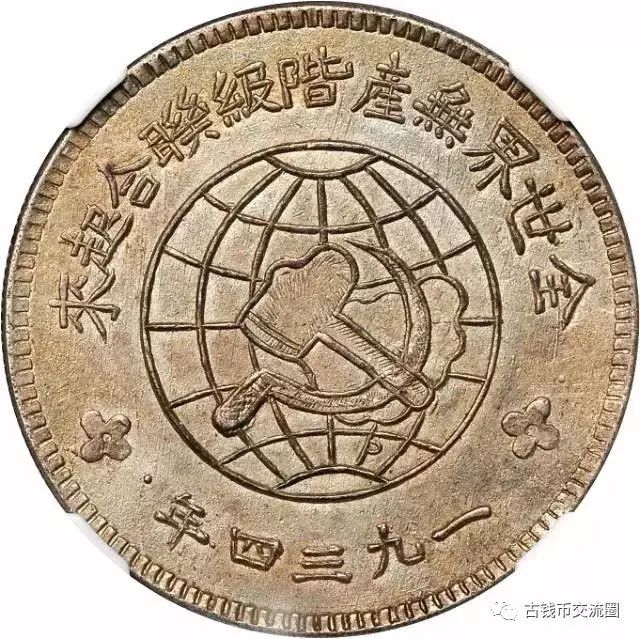

四、民国时期苏维埃及共产党政府造币情况

1928年,中国共产党开辟了一批革命根据地,称之为“苏区”。。苏区创建时,经济上困难极大,红军没有军饷,为解决现金缺乏的困难,

1928年5月

,毛泽东指派当时任宁岗、遂川、泰和

、永新四县经济委员兼防务主任的王佐,负责筹建

井冈山造币

厂,铸造银币。造币厂

采用墨西哥银币版

,选用成色好的白银做原料,并不断改进操作技术,造好银币后即

戳上“工”字标记

,以便检验,防止假银币混淆。“工”字银币成色高、质地纯、重量不少于七钱二分

,信誉好,故深受苏区广大民众欢迎。1929年1月,为粉碎国民党军队的第三次“围剿”,红军主力撤出赣南、闽西,“工”字银币停止铸造。1932年~1934年,中华苏维埃共和国国家银行成立后,各区又陆续发行过几种银币,我们将其统称为“苏区银币”。虽然苏区银币发行数量不多、流通时间不长,但它为我们研究中国革命史留下了宝贵的革命文物。

1931年11月7日,中华苏维埃共和国造币厂在江西省

瑞金县

发行了

大量仿造袁大头3年、小头、龙洋等(翻砂铸造)。