原创:

赵敏

英诺维盛公司

回顾国内工业软件的发展史,笔者发现有两个“无一例外”:

任何一个工业软件发达的国家,无一例外都是完成了工业化进程的发达国家。

任何一个著名工业软件的起家,无一例外都是诞生于军火和汽车工业的摇篮。

两个“无一例外”,给我国的工业软件发展带来了一定的参考和启示,为我们发展工业软件、补齐工业短板、消除卡脖子技术指明了方向。

一

.

工业化进程的标志

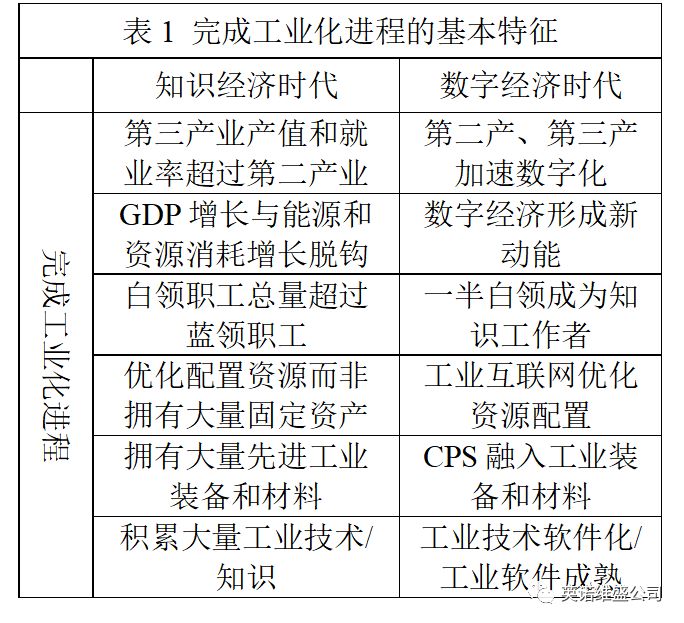

笔者认为,一个国家完成工业化进程的几个重要标志是:

服务业发达——作为第三产业的服务业的产值和就业率都已经超过工业;

提质增效——在经济发展过程中国民生产总值增长与能源和资源消耗的增长脱钩,能源和资源消耗增长速度趋于下降,实现高质量发展;

技术积累——工业技术

/

知识积累达到相当高的程度与水平,工业技术

/

知识不断进入软件(工业技术软件化);

白领过半——白领职工数量超过蓝领工人,大多数人在办公室生产知识和处理信息,而不是在车间生产产品;

知识工作者——他们的数量不断增加,依靠自己所掌握的各种技术

/

知识来自由工作,不依附、不属于任何企业或组织;

资源优化配置——大范围资源优化配置的能力成为企业优势,而固定资产多不再是企业优势;

精细化管理——企业具有强大的生产能力和管理能力,可以做到“三高一低(高质量、高效率、高客户满意度、低成本)”,实现零库存,较好应对市场变化。

中国的基本国情是,在工业化进程尚在半途之中时,中国在全球信息化发展的洪流(托夫勒称“第三次浪潮”)中,不得不

在未完成工业化的情况下走入了信息化进程。对“信息化”的认识,经历了几个阶段与反复,在近些年才摸索出来两化融合的正确方向和路径。

二

.

工业化进程与工业软件

笔者涉足工业软件

36

年,一直在观察和思考中国工业软件难以振兴的问题。将其总结为以下原因:

首先,中国没有完成工业化进程。不要小看这一点,读者可以看一下现有的工业软件强国,美国、德国、法国、日本、意大利、荷兰、瑞士甚至卢森堡等,无一不是已经完成工业化进程的工业强国。由此可见,凡是工业化进程已经完成而且工业化水平较高的国家,工业技术软件化都做得比较好,作为工业技术软件化的结果之一,其中有些国家孕育出了大量的工业软件。没有完成工业化进程的国家,都没有能力开发出来较好的工业软件,无一例外。

其次,中国的工业化进程已在后半程,但是尚未完成。我们还在尝试以两化融合统领的多种模式加速发展完成。由于国内企业普遍不重视工业技术的积累和工业知识的管理,因此可用于软件化的工业技术

/

知识非常缺乏,工业技术软件化的工作也是刚刚开始加速。加之极度缺乏资金、人才、政策、市场等工业软件成功的必备要素,因此中国工业软件的崛起还是在漫漫长路的艰苦跋涉途中。

笔者总结:

完成工业化的国家,不一定都能开发出优秀的工业软件,但是没有完成工业化的国家是肯定没有优秀的工业软件

。

其中道理在于:

没有完成工业化进程,就没有深厚的工业技术积累;没有深厚的工业技术积累,就不可能做好工业技术软件化;而没有工业技术软件化,就根本谈不上优秀的工业软件

。

三

.

国外工业软件研发主体与研发形式

工业软件的开发,是一项非常烧钱的工作。软件架构难度大,英文程序门槛高,硬件条件开销大,编程高手难寻觅,产权保护不容易,后期维护很繁琐。

上个世纪

70

年代的冷战时期,是国外工业软件开发的爆发期,但是也只有财大气粗的军火商、汽车商才有条件独立开发或依托某厂商开发工业软件。以早期的

CAD

软件为例:

CADAM——

由美国洛克希德公司支持的商用软件;

CALMA——

由美国通用电气公司开发的商用软件;

I-DEAS——

由美国

NASA

支持的商用软件;

EUCLID——

由法国雷诺公司开发的自用软件,后成为商用软件;

ANSYS

——由

John Swanson

创立,得到西屋核电的大力扶植;

NASTRAN

——由

NASA

开发,后成为商业软件等等。

因为

国外大企业本身就是软件的第一用户,开发人员也大都来自企业本身

,对自身的需求十分了解,因此,他们开发的工业软件:

2

、基本上都是现在企业真实的工况场景中使用,然后不断反馈回来修改意见,让软件快速迭代修改;

3

、软件发展到一定程度就开始了商业化的进程,专门成立部门或独立出去成为公司,在市场上去摔打拼杀。

进入到新世纪以来,硬件价格快速下降,软件开发与调试工具日益增多,软件编程人员喷发式增长,互联网爆发式普及应用等等,基于这些原因,对于工业软件的开发呈现出了百花齐放的态势,工业软件的开发主体也变化多端:

原本是做操作系统软件的企业,如微软公司也开发了微软

ERP

软件,力图借助系统软件的带动优势在工业软件领域打下一片天地;老牌工业巨头西门子因为十二年前购入了原美国

UGS

软件公司而一跃成为工业软件巨头;洛克希德·马丁已经成为事实上最大的软件公司;大众汽车公司在今年也宣称要转型成为一家软件公司。

笔者总结:国外工业软件开发,一直是以财大气粗的工业巨头为主体按需开发,其它企业为辅助锦上添花,高校往往是以实验室合作为主,为软件验证补充机理模型和输出使用软件的人才,政府角色是选择性精准资助。

四

.

国内工业软件研发主体与研发形式

从上个世纪

80

年代初期开始,国内逐渐兴起了自主开发工业软件中的基础软件——

CAD

的高潮。笔者从那时就进入了工业软件行业,以青年教师的身份,参与了国家机械工业部(已解散)和国家科委(今科技部前身)组织的“七五

CAD

攻关项目”“机械绘图软件项目”等与二维

CAD

软件有关的开发过程,亲手敲出了几万行工程绘图图形裁剪消隐程序以及软件图形包代码。

1

、

CAD

软件是典型的舶来品,无论是写程序还是阅读技术参考资料,都要求一定的英文能力,因此

国内软件开发主体基本上都是高校和科研院所的科研人员

,企业基本上不参与软件开发,甚至连使用

CAD

软件的企业都是凤毛麟角;

2

、所开发的软件多数是二维

CAD

,极少数三维

CAD

,这既因为当时大家普遍的理解与追求是解决工厂急需的精准的、可编辑的工程绘图问题,也因为三维

CAD

的开发难度较大,需要循序渐进;

3

、将引进的二维

/

三维

CAD

软件进行菜单界面汉化,以便在更好地在企业推广也是一个重要开发方向;

4

、因为可调用的图形能力(点、线、填充三角形等)等内部显示程序与硬件高度相关,因此软件开发受到了硬件的严重制约,硬件具有什么图形能力,软件才能调用什么图形能力,

PC

机、苹果机、阿波罗图形工作站彼此不兼容,相互难以移植。当时笔者教研室仅有的一台阿波罗工作站,内存为

2MB

;

5

、开发软件的程序语言也以

Fortran

和

C

为主力军,这些今天看起来非常古老的程序语言,在软件开发过程中,有很多不好用的地方;

6

、

OT

领域的工控软件都是伴随着机器的进口而被封装在设备内部的嵌入式软件,没人敢拆解,事实上也极难破解,因此,工控领域的软件自主开发就更慢了一两拍;

7

、几乎没有既懂机械设计

/

制造又懂软件开发的复合型技术人才,因此,参与软件开发的人员就主要来自两个方面:学机械设计

/

制造的,要恶补

C

语言、软件工程、计算机曲线曲面等

IT

技术,而学软件的人,要恶补机械设计

/

制造、工艺、材料等课程。两个方向“转型”的绝大多数结果是,从机到软,大多成功,从软到机,基本难产。历史就是这么有意思,直到今天,这一幕还在重复上演——搞

IT

的,难以进入制造业,而搞制造的,相对容易改行入

IT

。

8

、政府部门牵头指导。在国家机械部和科委两个部委的支持下,高大上的

CIMS

项目以及接地气的“甩图版”“甩图纸”“甩账表”项目曾经如火如荼地进行。一大批国产工业软件如

CAD

、

CAE

、

CAM

、

ERP

等也一度崭露头角。

“甩图板”是指企业应用二维

CAD

技术而将千千万万的设计人员和描图员从繁重的体力劳动中解放出来。

“甩图纸”指以三维产品模型为核心,集产品设计、分析仿真、工艺规划、数控加工以及质量检测的集成技术的应用,实现设计制造的一体化。推进三维

CAD

的普及应用。

“甩账表”是针对企业内部生产、销售、成本、采购等业务提高数字化经营管理水平的需求,实现企业信息流

/

物流

/

资金流及经营管理业务的集成应用。

“三甩”前后,国外工业软件已经开始大举进入中国,由于国内工业软件的决策者大都不了解软件研发规律,并没有把工业软件开发作为国之重器来予以政策上的考虑(实际上今天也没有清醒认识!),“

863

”专家组基本上由来自高校的专家学者主导,国产工业软件功能改善缓慢,技术上跟不上国际发展潮流,国外软件盗版横行,国外软件迅速推广普及等多种综合原因,国内工业软件进入本世纪后开始走下坡路。

由于国内自主开发的工业软件第一用户往往是高校和科研院所自己,企业从开始不会使用、不愿意使用(因为不是按照他们的需求开发),到后来不想使用(因为更好用的国外软件都进来了),国产软件逐渐失去了企业市场,被国外软件排挤到难以生存的边缘,仅仅靠着每年“跑部钱进”,从国家“

863

项目”中拿一点钱来养活自己。时至今日,从上个世纪

80

年代成立的一大批国产软件公司几乎没剩几家,

90

年代成立的公司能活到今天都非常不易。

国内有关管理层不懂软件开发与投资规律,软件投资力度普遍是“撒胡椒面”,软件研发和使用人员的技术底蕴普遍比较低,软件开发普遍缺乏顶层架构设计和方法论,在数次的技术升级过程中跟随较慢或者没有跟上,国外公司放任软件盗版而国内有关部门打击盗版不利,缺乏大企业作为国产软件的铁杆用户,国内企业普遍缺乏技术积累等等,都是制约国产软件发展的重要因素。

如果说最重要的影响因素,笔者认为有两点:没有铁杆企业用户的拥趸和真实使用场景的验证,就没有反复的软件迭代、算法改进和技术升级,是国产软件的自身硬伤;另外国内有关管理层不懂软件开发与投资规律,缺乏对工业软件重要性的认知,一直把工业软件混同于

IT

软件,是国产软件的外部硬伤。这两个硬伤叠加在一起,实在是让软企“伤不起”,国产软件错过了过去三十多年中崛起和发展的最佳时期,让国外工业软件占据了现在国内

95%

以上的市场。

笔者总结:国内工业软件开发,早期以高校为主体(

95%

放弃或倒闭),企业极少真正参与,政府使劲撒钱呼吁,盗版横行眼睁眼闭,领导犯傻不认软件,开发团队没有头绪,软企求生竞争乏力

,至今主体仍不明晰

。

五

.

国外工业软件的研发与竞争组合拳

开发工业软件,不仅是一项十分烧钱的事情,还要有恰当、精准的竞争策略,需要全面研究和平衡考虑国家、组织、工企、软企、高校、研所、合作伙伴、竞争对手等不同利益攸关方。国外工业软件采取过如下竞争举措。

如前面提及,国外工业软件从诞生到发展壮大,在其关键成长过程中都得到了官方机构的扶持或政府基金注入,如

NASTRAN

、

I-DEAS

等著名

CAE

软件最初皆由美国国家宇航局(

NASA

)开发和资助。对于国家急需的工业软件,美国政府也毫不吝啬,例如直接给著名的

EDA

软件

Synopsys

资助

610

万美元。

南山书院林雪萍院长经过大量分析后指出:“美国政府通过国家战略投资计划投资了众多科学计算基础设施,实施了大量产业培育举措,这是

CAE

产业最早在美国得到蓬勃发展的一个重要因素。在国家战略层面,美国也确实是把科学计算和建模仿真作为服务于国家利益的关键技术,从未停止过投资。”

国外软企通常每年都拿出不菲的资金,少则上千万美元,多则几亿美元,用于软件的技术更新与功能升级。以

CAE

软件为例,国内软件业界资深专家陆仲绩曾说“没有与众不同的核心技术,就难以体现出价值的。对于工业软件中不仅要有熟悉的行业背景,

CAE

更要求有各种实践经验和大量隐性的知识和判断。这个投入是天量的,全球最大的

CAE

厂商

ANSYS

每年的研发投入在

3

亿美元左右,也就是每年投入

20

亿人民币。每年循环,持续如此。”

中国政府每年投资于工业软件的专项费用,也不过是几亿人民币或更少,还要分配给直接拿钱

(不太能成事的)

政府事业单位,以及为了抢到这些经费而激烈竞争的众多国内软企,这就是笔者前面提到的政府“撒(胡椒面)钱”模式。

世界上没有任何工业软件公司的解决方案能够覆盖企业的所有应用。而且,开发、打磨好一款优秀的工业软件的过程非常漫长,因此,当大型工业软件企业发现了具有互补性的特色软件时,往往采取并购的方式收入麾下。例如:

2005

年达索公司收购

CAE

软件

Abacus

,补齐了在

CAE

软件方面的不足,创建了自己的

SIMULIA

仿真品牌。

2013

年

PTC

收购了物联网平台

ThingWorx

,实现了广泛的机器设备连接,建立多种工业

APP

,率先转型到工业互联网领域。

2016

年西门子以

45

亿美元收购了全球三大

EDA

软件之一的明导(

Mentor Graphics

)软件,形成了机械电子并举的解决方案。

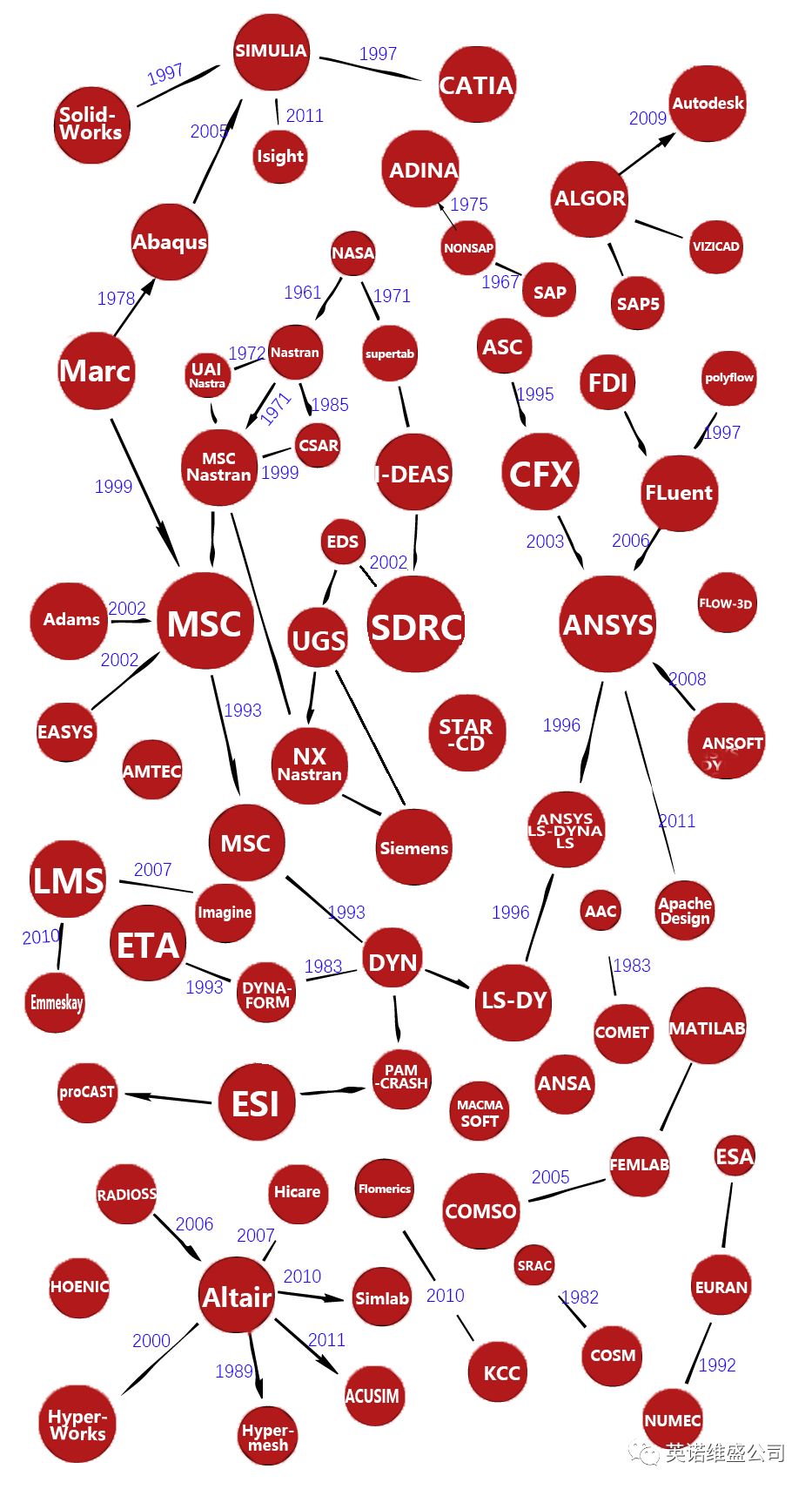

仅仅考察

CAE

软件并购历史,就会看到一幅令人眼花缭乱的

CAE

软件家谱图。如图

1

所示。

图

1

一张图看懂

CAE

软件家谱(图片来源:

http://www.iworkstation.com.cn/portal.php

)

至于其他国外软件企业的并购案例则是层出不穷,不再详述。

笔者在

EDSPLM Solutions

中国公司任汽车市场总监时,就曾经做过若干个由总部核准的“高校合作伙伴项目(

APP-Academic Partnership Program

)”,即选择车辆与机械专业领先的工科高校,如清华大学、上海交大、同济大学、北京理工大学、湖南大学等,每校都获赠数百套工业软件(如

UG

、

I-DEAS

、

Solidedge