最近几篇关于群体免疫和疫苗的文章随着时间推移,很荣幸得到了越来越多表示能够理解的声音,这让我常常觉得很欣慰。我觉得理解比支持更重要,因为科学一直在螺旋演进、时而推翻前期观点,科学思维的本质是始终以开放的头脑、好奇与怀疑的眼光看待事物的变化,事实和真相永远在立场和站队之上。所以从这个角度而言,理解在我看来比支持、比『我觉得你说得很对!』更好,因为理解说明也许你和我有不同观点,但你同时也get到了我的点,并且从立场和意识形态的桎梏里走了出来,愿意在探讨交流中一起对未来疫情认知的进化拭目以待。这,才是移动互联网时代社交平台上我个人理想中真正的美好。

在说清楚上面这段话之后,今晚的文章目的,就是继续泼冷水了。因为这两天伴随某些候选疫苗开始进入临床试验的消息的爆炒,很多人对于新冠疫苗抱有起强烈期待,觉得弥赛亚将会降临人间,肯定会拯救我们人类于水火。即便前两天看过

疫情最有可能展现出人间残酷一面的,是疫苗问世那一刻。

这篇文章的读者也有几位表示自己明白自己是肯定轮不上第一批接种了,但这不就是个时间问题么?我穷我明白,我坐等个两三年总能轮上我了吧!——意思就是说如果问题只是时间问题,那拯救终究也会到来,到时候全人类也就解放了。

真的吗?Think again。今晚的冷水,就这样劈头盖脑地再泼一盆子上来。

上次那篇文章虽然没有明示,但本质上基于的是一个假想情景:假定疫苗100%有效且长期有效。如果这样,那么对于普罗大众凡夫俗子而言,的确大不了也就是时间问题。但假想情景不过是未来可能发生的剧情之一,如果这个假想本身最终被证明并不存在呢?

同样是时间问题:上次是长久有效的疫苗什么时候你有资格接种,

而今天需要你考虑一下疫苗接种后免疫到底能有多久?

这个问题其实很严肃,不仅仅对你个人生命健康,而且对社会公卫以及经济民生都意义重大。

人间有一些病毒性传染病虽然杀伤力或者致残力很牛逼,但感染后只要能够扛过去,或者疫苗接种上去之后,免疫效果也是杠杠的,基本上能够今生到死无忧。这类疾病有致死率相当高的天花、致残能力上令人闻风丧胆的小儿麻痹症、以及相对而言比较弱鸡的水痘

(所以也许正是因为比较弱鸡,水痘在英语里被命名为了chickenpox...#蕨代灯谜#)。

但人类没有那么好运,病毒性传染病没有那么呆萌,还有很多疾病完全不给人类这么好这么干脆的待遇。

无论你是否了解医学基本知识,或者无论你对于医学有没有任何兴趣,我猜到今天为止绝大多数人都听说过了两种检测:①核酸检测。②(血清学)抗体检测,虽然很多人无法区分两者的差异或者干脆直接混同甚至颠倒。其实用人话来总结两者间差异的话非常简单:

①核酸检测是用来发现有无新冠病毒这个敌人的检查。

②抗体检测是用来调查咱们的肉体有没有对这个敌人表现出反应的检查。

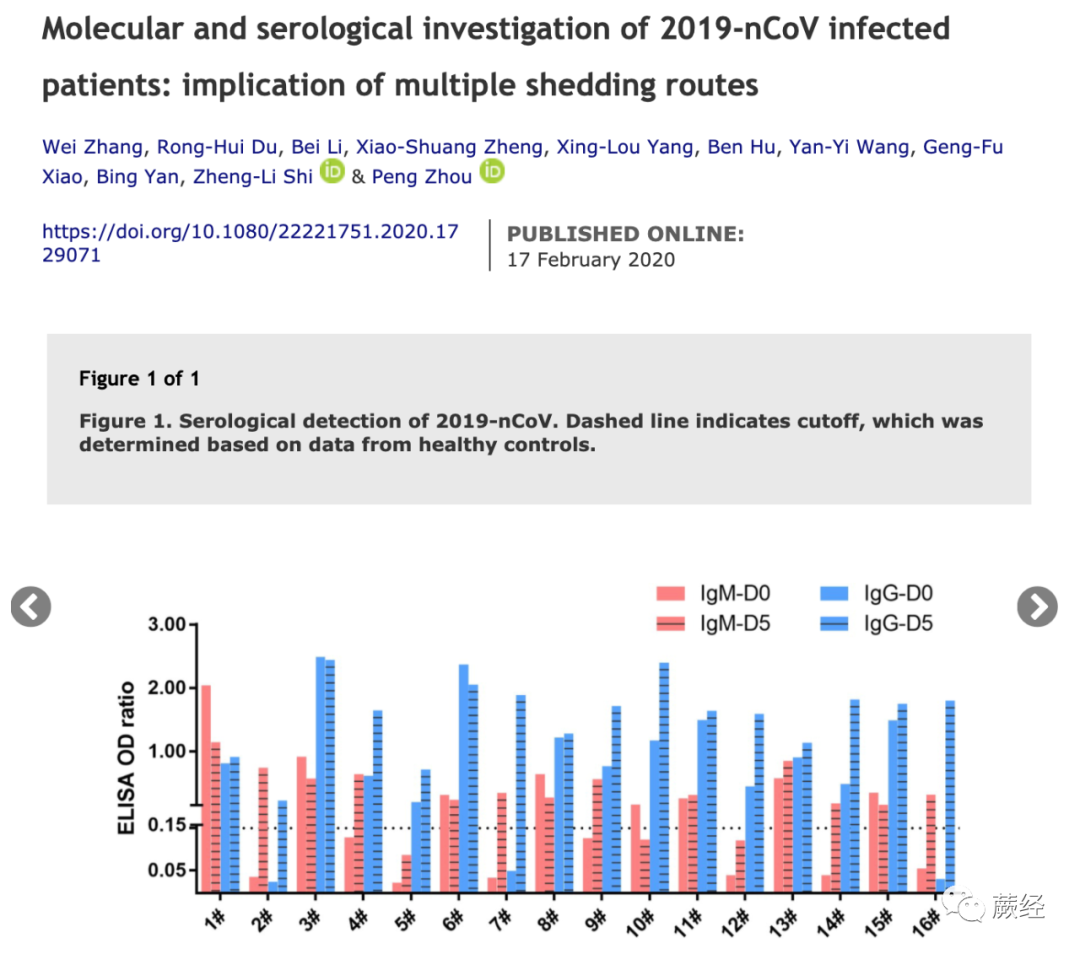

就在农历立春前后的2月4日,人类对新冠病毒实施了第一次抗体测试,对象是两种抗体:IgM和IgG。当时就发现无论是IgM还是IgG在第0天时测不到或者水平很低,但到了第5天时几乎所有患者身上都明显表现了出来。

这说明:我们的身体是会对新冠病毒起反应的。

那么疫苗是什么?用最简明易懂的方式来描述,新冠疫苗的原理是拿新冠病毒身上某个不具传染性、不会造成危害(当然也有例外譬如口服减毒小儿麻痹症疫苗OPV,在极小概率下不仅致病性与传染性双双死灰复燃,甚至还可能诱发新的疫情。当然这种疫苗一定不会是未来的趋势)的部分去人为刺激人体免疫系统,让免疫系统记住新冠病毒原来是这样一个猪头并相应地产生抗体,下次真的被野生病毒感染时就能够将其打败(就好像日本暴力团山口组成员臂膀上各种纹身,于是温泉澡堂子里看门的大爷不需要记住山口组成员到底脸长得具体像是赵本山还是小沈阳,以后只要看到臂膀子上有显著文身的人就不由分说赶出去就是了一样)。

疫苗本质就是八个字:受控感染、人为激活。

疫情到现在看来人类在一件事情上是相当幸运的,那就是新冠病毒看起来免疫原性很高,也就是说新冠病毒这东西可能在人体免疫系统的眼睛里看上去非常屌、流氓气很重,很令人看不惯,所以感染过了一段时间后,人体免疫系统会对其产生强烈的免疫反应,甚至有时入戏太深用力过猛,发展成了细胞因子风暴,不仅没有完成使命,反而优先攻击起了自己人,烧杀抢掠无恶不作,有点像54年前那个时代的红卫兵,叫喊着动人的口号、毁坏着自己的家园。相形之下艾滋病毒HIV进入人体之后的免疫原性就特别差,免疫系统的表现就好像刚被通知今明天就不用再来,连那个天天用来泡茶叶的雀巢咖啡玻璃瓶儿都不允许带回家的下岗门卫大爷一样,毫无干劲,就算人类注射灭活的HIV进去都没法刺激出像样的抗体。免疫这东西,就是这么深奥而有趣,入戏太深和门卫大爷到底哪一头是幸与不幸,好像有点一言难尽。。。

回到话题。免疫原性强烈,反过来也提示新冠病毒这款病毒是真正的全新的病毒,以至于我们的身体对其处于一种免疫上

immunologically NAIVE的状态

,没有任何既往形成的天然免疫。是的,就是too young too simple, sometimes naive这句话里的naive。这部分解释了为什么疫情能够如此摧枯拉朽地极短时间内横扫全球,因为在疫情面前群体免疫如果是一张纸,那么这就是一张雪白雪白的白纸。

正因为全新,人类目前对新冠病毒依然知之甚少。我们观察到了免疫反应是充分的,

但我们在全球第一波疫情高潮都还没有过去的今天完全无法预测如果病愈或者疫苗接种,人体的免疫到底能够持续多久。

新冠病毒在病毒共和国的成功策略演讲

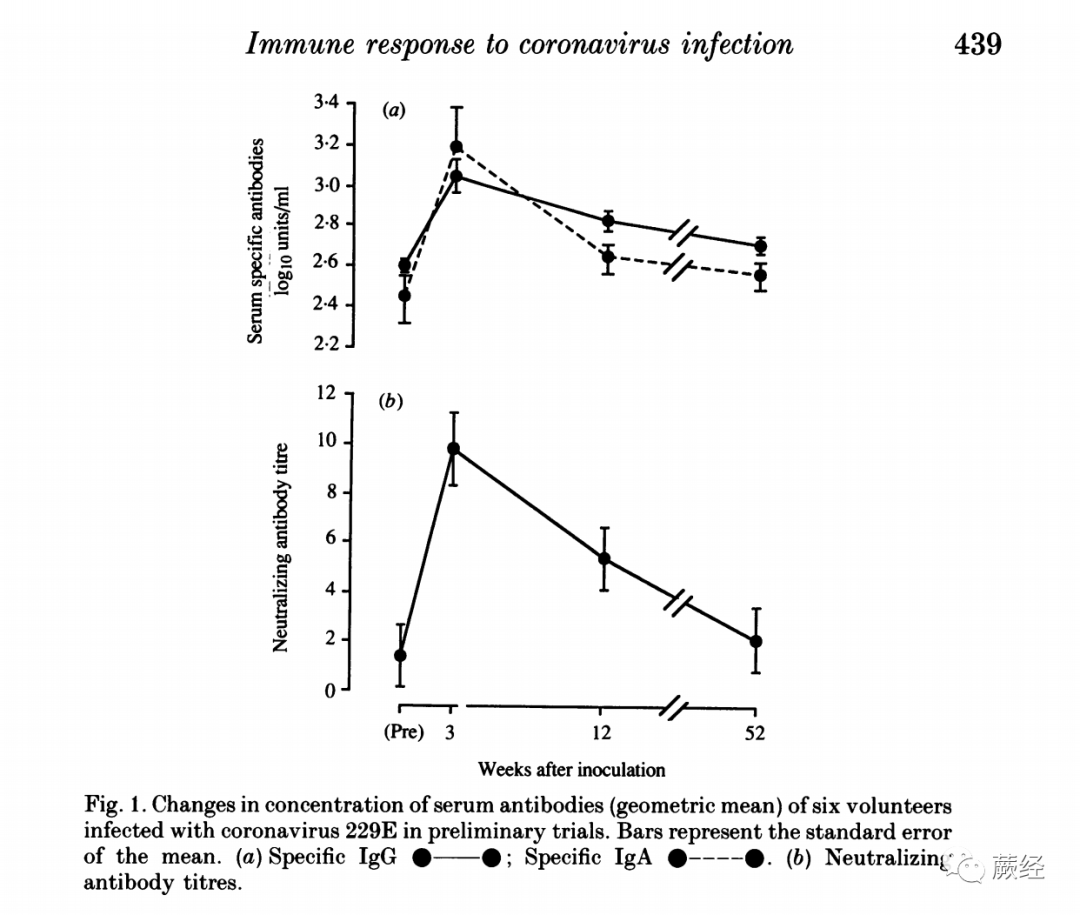

一文中,新冠病毒他妈向我们介绍了新冠病毒是她这辈子最最成功的第7个儿子。但早在1990年,人类就利用她前4个完全没出息的儿子当中的两个(229E、OC43)进行了故意感染试验。之所以故意感染正是因为前几个太没有出息,只能引发最轻微的感冒症状,流流鼻涕、打打喷嚏。在研究人员故意把冠状病毒搞进自愿者鼻子里去之后,还对自愿者们进行了长达1年的免疫状态追踪。结果发现,

志愿者们的免疫在故意染病2周后达到高峰,但一年之后就消退了。

当然,事情没有那么悲观,因为后来有9名志愿者又被请回了实验室再度接受了冠状病毒开心自愿感染挑战,故意再把病毒搞进了鼻子里后,事实发现他们还是有一定程度免疫——

9人里『只』有6人再度感染,并且就算感染的也没有再出现流流鼻涕打打喷嚏的症状。

然而,这至少提示了一个关键问题,

那就是新冠病毒有可能会像他前几个兄弟(甚至包括SARS)那样,即便感染后能够积极形成抗体与相应的免疫,

具有中和病原能力的抗体滴度也可能在数月到1年左右之后急剧降低,有可能无法形成长期免疫。

何以如此目前是个谜,但这件事情告诉我们人类对于冠状病毒家族还有太多地方不了解、不清楚,随意乐观并怀抱理想状态下的过高期待可能会在未来摔得很惨。尤其是对于新冠病毒,未来的基础研究必须全力以赴推进。

但如果针对新冠病毒的长期免疫无法形成,那么新冠肺炎将来就有可能和最普通的感冒一样不是得过一次就完了,而是任何人都可能在一生中反反复复地得病。这样就会对一些国家(英国和德国等)正计划着的基于人口血清抗体检测之上发行『免疫证书政策』构成影响,事情会变得更加复杂。这些国家如此构想的基础是让感染后痊愈且获得免疫的人群(IgM阴性、IgG阳性人群)更早放松管制、更早让他们进入社会,并在维护社会机器运转的关键岗位特别是医疗机构里承担关键职责,同时却不用担忧因新冠而病倒或死亡的风险,成为疫情里拯救社会于瘫痪的钢铁侠。但现在不确定性来了:『曾经有一本真挚的免疫证书放在我面前但我没有珍惜,等我失去之后才后悔莫及。。。如果再给我一个机会并且非要追加一个期限的话,我现在也只敢说:1年。』——但如果有些人更短呢?更短的话意味着什么?是的,

根据1990年经典研究,假定已经感染过一次的人就算再次感染也只是轻症甚至没有症状,但那是否意味着不会感染他人?没有任何人现在敢保证。

同时,现在还有有待同行评审的预印本研究出来,提示新冠肺炎有可能会出现抗体水平很高病情却更加恶化的情况,甚至解读出『抗体本身成为风险因素之一』的结论,也就是所谓的『抗体依赖性增强反应』(ADE)假说。瞬间,相关的文章在天天不把人眼球扎穿就似乎无法活下去的中文社交平台上疯传,让很多人惊恐万分。没办法,一惊一乍似乎已经成为部分简体中文平台赖以生存的基本技能了。但其实如果仔细去看一下的话,谨慎的解读目前最多只能说:新冠肺炎中有可能存在抗体大量产生,但实际上病毒却没有被有效排除的情况。当然如果这个情况最终证实的确大量存在的话,的确会对未来疫苗的有效性造成严峻挑战。

因此颇有一些人开始走向另一个极端,那就是对新冠疫苗过于灰心。他们看到这些信息,然后想到人间到现在从未问世过哪怕一款冠状病毒疫苗,愈发绝望。但这其实毫无必要,因为对于一切事物的灰心与信心,都应该基于事实与证据。人类虽然还没有任何冠状病毒疫苗,但这不等于人类没有能力开发冠状病毒疫苗,这完全是两个逻辑。新冠病毒之前的6个冠状病毒,前4个问题在于太没有出息缺乏疫苗开发价值,一方面症状实在轻微,另一方面4个一共只占人类感冒综合征原因的10%-20%,即便算作15%且即便假设全民接种后有效率高达80%,最终也不过是减少了人类感冒的12%,价值低。而后面的SARS和MERS,一个基本已经死翘翘,还有一个现在估计只能在中东和骆驼一起相依为命,落得一个类似本拉登的下场,也让人类失去了开发疫苗的动力。

但知道吗?人类没有为自己,却为动物开发了冠状病毒疫苗——狗狗和牛牛们就有冠状病毒疫苗。

所以我们不应该让脑补的情绪控制自己的理智,我们应该基于科学与事实去正确地担忧、合理地悲观、适时地泼冷水,

因为那样才能让自己放下虚幻期待、正视现实、冷静应对,最后实际情况比预想稍好一些时会幸福感满满。英国首先在住院前发给全体国民的信件中有一句话我印象深刻:

事情在变好之前,不得不先经历变坏。

正反两头一说,我们大致就能明白未来新冠疫苗的希望和挑战最可能落在哪里——新冠疫苗问世本身应该没有问题,而且很可能也是有效的。但有效期可能只有1年甚至数个月,并且有效期内的有效强度还存疑。这些因素,还没有充分考虑新冠病毒本身未来的变异。如果新冠疫苗被证明不是一劳永逸的疫苗,那么

疫情最有可能展现出人间残酷一面的,是疫苗问世那一刻。

这篇文章里提到的疫苗短缺问题可能更加严重、残酷性可能加强,同时还可能深远地改变社会生活的方方面面,譬如一些企业未来可能在用人用工方面出现新冠歧视——歧视的并非得过新冠肺炎的患者,而恰恰是反过来:优先招聘过去1年内得过新冠肺炎或者接受过接种的人,特别在一些需要人与人之间高度密切沟通的岗位上,而从未感染或未接种的人同样条件下就可能失去机会。感染或许是纯粹概率,但疫苗接种呢?如果疫苗接种机会在未来一段时期里和获得就职等社会机会产生联系的话,那新冠肺炎引发的不公会不会以疫苗接种机会为第一步展开,向着其他方面层层波及且放大开去呢?这些细节,或许有必要和疫苗的开发进程同步考虑起来。

最后,让我们一起以更加宏观的视角来看待这些问题。疫苗也许有效时间和有效程度有限,也可能长期面临产能与供应的挑战,但无论如何疫苗一经问世,客观上就能协助人类在群体免疫上走得更好、更体面。

只要获得接种,就算1年后保护效果真的骤降,无法避免再次感染,症状也可能轻微得多。

能做到这一点已经是价值无限。慢慢地经过足够时间之后,人类可能每一年都还会感染新冠病毒,一些人还会发病,但总体死亡率越来越低、症状越来越轻,最终新冠肺炎可能融入到人类感冒综合征之内变得傻傻难以分清

(注意:绝对不要解读为我现在在暗示新冠肺炎就是流感!这是两回事!)

,慢慢被下一代人淡忘。。。

但我们这一代人的记忆将刻骨铭心。假如你今年30岁刚结婚,可能会在40年后的2060年督促孙女一定要记得去打流感疫苗(其中已经包括了新冠病毒)的时候遭来孙女不满的嘀咕:爷爷奶奶真烦死了,就这点小病打不打有什么区别啊!——

这个时候你或许会猛地一惊,感受到时间深挖代沟的神力——在她眼里看上去哪有什么区别的小病,是让我们这一代人无数人曾经为之伤心痛苦、恐惧绝望的前所未有的全球瘟疫,让人类的生活一度几乎回到中世纪,宣告了百年一遇的人间至暗时期。就像今天的我们,只能通过照片才能明白,曾经的天花是有多么的恐怖一样。