读者在后台向吐槽。

“进入职场之后,我变成了一个没有感情的转发机器。

”

朋友圈里,关于个人生活的动态寥寥无几。

一打开,全是公司的产品宣传。

公司群的消息永远是:

“大家转发一下海报/推送/活动。

”

同事们永远在排队刷屏,自己忙不迭地转发点赞,生怕漏掉。

工作多年,打开朋友圈,觉得自己像极了微商。

自己的朋友圈被工作覆盖了 / 微博

当代年轻人,已经失去了朋友圈自由

想发朋友圈时,不少人会有这样的心路历程:

“今天晚上买的新衣服值得发一下!

”

“不对……同事好像还在加班,屏蔽了。

”

“领导看见我又在浪,多不好。

”

……

“不发了。

”

《极光大数据:

2019年社交网络行业报告》显示,有30.5%的用户,减少了发布原创内容朋友圈频率。

编辑一条内容,需要考虑的问题一个接着一个。

简单吃一个火锅,本来高高兴兴地想要分享。

《我为什么不发朋友圈了》 / 抖音@papi酱

但拿起手机,发现有无数的理由屏蔽客户、同事、同行。

“不能让客户发现,我上次说不能喝酒是借口。

”

“不能让同行看到,截图给客户,否则也会穿帮。

”

《我为什么不发朋友圈了》 / 抖音@papi酱

转眼间就失去了发送的欲望。

发朋友圈,变成了一件格外危险的事情。

杭州某公司的小董,发表动态吐槽食堂的饭菜难吃。

吐槽一时爽,转过头来却被领导看到。

因为“影响公司声誉”,她接到被辞退的口头通知。

被调岗的职员 / 1818黄金眼

“发朋友圈”的自由不复存在,“不发朋友圈”的自由也同样被剥夺。

团建、和同事聚餐,要是落下了晒照的环节,会在公司里很难做人。

日剧《风平浪静的闲暇》中,女主角和同事一起吃午餐。

合照、P图、再把照片上传到社交平台,这一顿饭才算是画上完整的句点。

和同事合照发 / 《风平浪静的闲暇》

日常查看消息,关注大家的动态。

不仅要发、要看,还要一一给在场的同事点赞。

挨个给同事点赞 / 《风平浪静的闲暇》

为了不让自己被职场圈排斥在外,职场人过得尤其辛苦。

和同事的互动还没有结束,拿起手机,领导又在群里@所有人:

“大家转发分享一下公司的新活动。

”

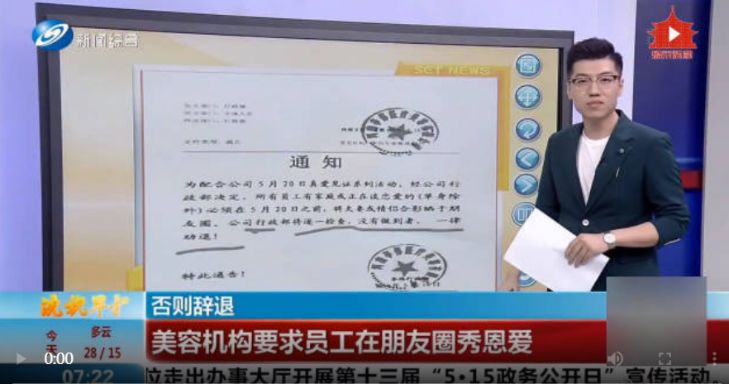

某家美容机构曾经要求:

所有员工必须在5月20日在微信里秀恩爱,宣传公司最近的优惠活动。

发完之后的截图需要发到工作群,挨个检查。

某美容机构要求员工发朋友圈秀恩爱 / 盛京视频

公司的宣传标语、新产品的推广、企业活动的参与感受分享……理由一个接一个。

关于自己的生活不剩多少,一打开已经变成了公司的宣传栏。

工作入侵生活,朋友圈被绑上枷锁

朋友圈自由的消失,意味着工作已经在慢慢入侵个人生活。

微信里的工作伙伴越来越多,手机两端的人不只是简单的朋友关系。

竞争、合作、利益,层层交织的顾虑给朋友圈绑上了枷锁。

对于很多人来说,朋友圈不再是一个简单的分享平台。

同一个人的朋友圈,好友们看到的,是参加聚会、出国旅游的内容。

同事和领导看到的,是努力加班、热爱公司的另一番景象。

在职场里,树立一个敬业的正面人设,是基本的“求生”技能。

综艺《包公来了》中,嘉宾讲到,自己的每一条动态,都有可能在业余时间被老板看到。

老板通过朋友圈了解下属 / 包公来了

它包含了自己的社会身份,公司的另一侧面。

自己必须有意识地去营造一个“人设”,展示给工作伙伴看。

朋友圈变成了“圈”朋友、“圈”老板、“圈”同事。

变成了圈住社交对象的工具,让他们看到带上面具的我们。

从传播学上讲,大家不仅可以在微信朋友圈分享生活,也可以把它打造成带来流量的地方。

比如新媒体从业者分享推送,为文章增加阅读量。

产品经理们分享的注册端口,为APP带来新用户。

圆桌派中,蒋方舟提到,你的个人社交平台,其实也是一种资源。

可以售卖物品,传播内容,最后转化成钱。

私域流量可以转化成钱 / 圆桌派

进入职场后,朋友圈不再属于私人,而是和工作牢牢绑定在一起,一起被打包贩卖给了公司。

当工作与生活绑定,我们会发现发一个朋友圈是多么奢侈的事情。

在杨紫看来,原本它作为一个私人的空间,是发泄情绪的最好的渠道。

朋友圈原本是发泄情绪的地方 / 谈心社

但加的人多了,媒体记者、同行前辈……

被截图、过分解读、二次传播,影响到工作。

杨紫害怕被截图 / 谈心社

像杨紫一样,各种工作伙伴躺在我们的好友列表里,在发朋友圈时同样要瞻前顾后,考虑风险。

常常有人说,朋友圈都是假象,不发动态的人,很可能在微博蹦迪。

大家不敢在朋友圈随心所欲地发表看法,反而更愿意向陌生人吐露心声。

很多内容明明已经在编辑好了,最后又放在微博上默默吐槽。

有研究发现,人际关系对信息共情准确性存在显著的影响,不同的人际关系会导致共情准确性产生不同程度的偏差。

只是想发一张放假旅游的照片,却会被领导认为工作不饱和、被同事认为是忙里偷闲地炫耀……

放假出门玩耍发朋友圈,被评价工作不饱和 / 微博

误解的风险,让我们对发朋友圈望而却步。

失去朋友圈自由后,真的更敬业了吗