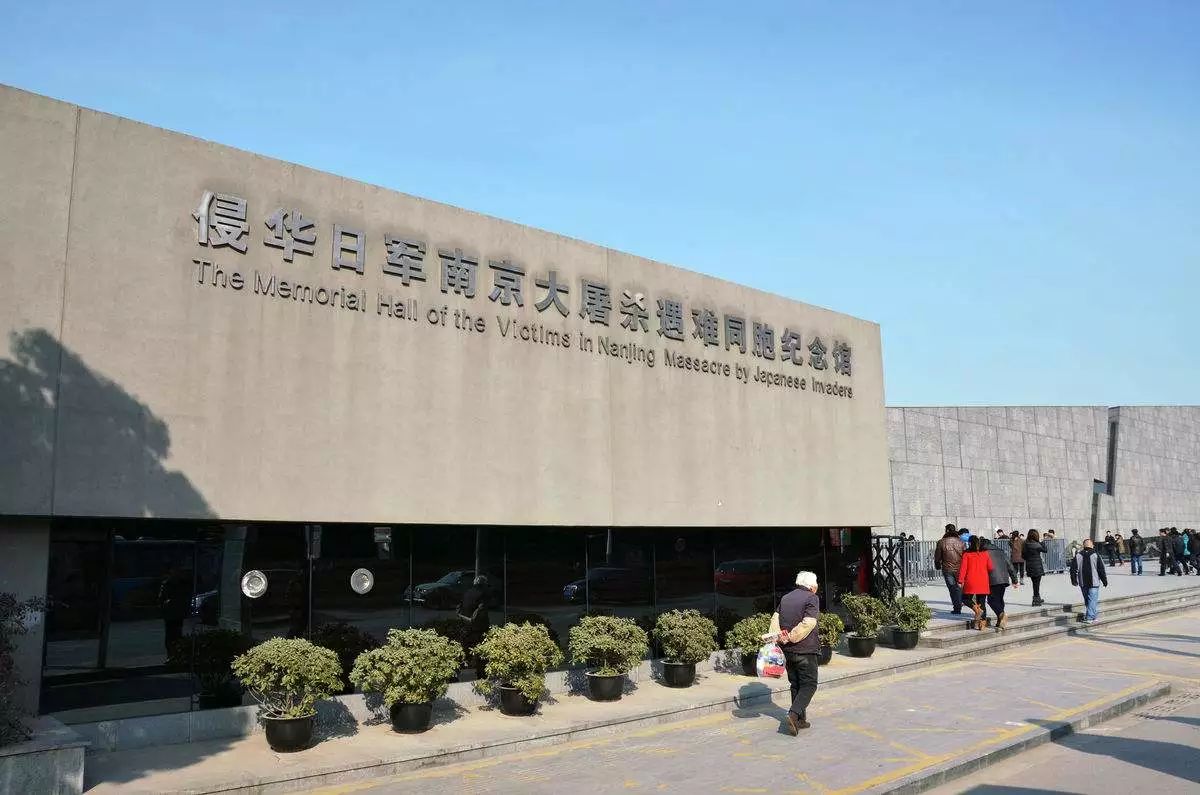

今天是南京大屠杀国家公祭日,也是这一泯灭人性的惨案80周年的纪念日。光阴流转,80年后的中国早已不再是那个孱弱的东亚病夫,但这场战争带来的创伤远没有平复。一个简单的事实是中日两国至今对这场战争的认知尚有着严重的偏差,而且这种偏差显然是带着某种歧视成分的。

在对待战争罪行的清算上,

日本对待受害最重的亚洲诸国和对待欧美诸国上是存在着态度和政策的不同,轻前者而重后者,这是来自现实主义的考虑,也就是对待路人与盟友的区别,这是基于现实的站队而不是基于历史事实。

如果我们要了解日本人对这场战争真实的态度,今年的诺贝尔和平奖提供了一个很好的窗口。本年度的诺贝尔和平奖授予了国际废除核武器运动,就和今年日本年末总结的年度汉字是北一样,无疑这是反应了对朝鲜核问题的担忧,表达的其实是政治信号。

这类运动从战后的和平思潮来说并非一无是处,但就像同样获得了诺贝尔和平奖的反地雷公约一样,装饰性大于实用性。

举一个例子,作为签署了反地雷公约的英国,在阿富汗战场上同样使用地雷,只不过这些地雷是从没有签订公约的美国人那里租借来的,巧妙的规避了法理问题。

这里倒不是要谈论这个运动是不是老鼠给猫挂铃铛的游戏,真正引人关注的是,这次一向以和平奖为政治工具的西方主要大国少有的提出了不满,美英法三国大使均拒绝出席颁奖仪式。在颁奖仪式上,作为来自日本的领奖人节子·瑟洛明确表达了对核武器的态度,其中涉及二战和日本的部分堪称是日本人的活标本。作为广岛核爆的直接经历者,在痛苦的回顾了核弹给身边亲友造成的惨状之后,

节子得出了“没有任何一个民族应该经历我们所遭受的苦难”的结论。

应该说,数十年来,特别是随着日本经济的崛起,日本对待广岛长崎核爆的态度一直是试图把自己包装成受害者。但如果日本是受害者,难道反法西斯战争的另一方是加害者吗?当然日本人民在战争中是受害者,就像德国人民在战争中也是受害者一样。但同样也像德国人一样,每一个德国人在这场战争中都为德国的战争机器做出了自己的贡献,并分享了获得的利益,就像1944年他们饿死了大量荷兰人来维持德国本土的粮食供应那样,因此每一个德国人事实上也承担发动战争的责任,

这一点日本人唯一的不同大约是分享的好处要少一些罢了。

如果我们还以广岛为例,要知道作为当时仅有的两枚原子弹,美国对其使用的地点是进行了精心的选择的。广岛核爆中最严重的伤亡恰恰来自负责日本本土防务的第二总军正在出操的数万军人,是日本本土防卫的核心节点,在战时这样一座要塞城市受到核打击有什么不妥当的?如果我们说的更具体点,随着左翼运动的结束,在日本社会确实还存在反战的思想,应该说这种思想还是比较强烈的,即使是在整个社会日益右转来谋求重新恢复武装的今日日本。

但是这种反战思想从本质来说不是反战,而是反战败,说的更具体,那就他反思的不是日本对其他国家的伤害,而懊悔的是日本没能成功赢得战争并最终受到了加倍反击。这是毫无疑问的强盗逻辑,从这个角度也可以理解为什么日本对待亚洲诸国的态度不同于欧美诸国。

除了来自至今仍然对日本实施大规模的美国的敬畏之外,在日本的价值观里,战争的失败是来自对强大的欧美体系的侵犯,而亚洲诸国显然被割裂在太平洋战争之外。

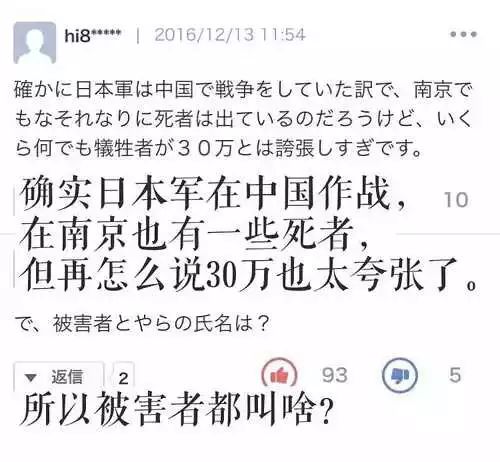

对许多日本人来说,那场失败的战争是从1941年12月7日的珍珠港开始的,而不是从1931年9月18日的沈阳开始的。

同样,日本社会如果说迫于二战后确立的反法西斯基本叙述形态的压力而不得不对二战保持低调的态度,只能以战争后期平民的惨状来博取同情。对于胜利的甲午战争,日俄战争则日本理所当然的保持了赞许的态度。但事实恰恰是明治维新后日本的崛起是攀着中国人的尸山血海而起的,是伴随着中国的割地赔款,丧权辱国而起的。如果说南京大屠杀借着二战的起码大义还能压日本人一头,但是又见到几个日本为旅顺大屠杀,为万宝山惨案赔罪和反省的呢?

这不过是从另一个侧面反应了日本在对历史认知上的不同态度而已。

就当代日本来说,对战争的认识,无论如何是不能让中国满意的。这种态度显然不符合中国作为战胜国,而日本作为战败国这一战后确立的世界体系。中日的历史纠葛很大程度就来自这种南辕北辙的错位。应该说今天的日本人总的说是拒绝战争的,这是一个事实,但这种拒绝是出于对日本自身国力的不自信和日本社会自身存在的社会问题的不满,而不是对战争责任的反省,更不存在对原本加害者的歉意。

今日日本对二战战争责任的认知不外乎是几种。一种是最极端的,认为虽然日本战败,但日本的苦战也导致了整个亚洲殖民体系的瓦解,是有功于亚洲的,是圣徒式的牺牲,虽死犹荣,这算是一度流行的大东亚史观的存续。一种就像我之前说的,真正反思的不过是对欧美强敌的莽撞,并为今天日本进一步融入这一体系而高兴,引以为戒更加紧密的团结在美国霸权周围,

这其实是传统脱亚入欧思潮的延续。

当然绝大多数人,更多是以无所谓的态度来面对这个问题,认为完全是过去式了,最多接受日本作为二战受害者的形象,而对于日本曾经放下的罪恶一笔带过。即使是有所了解的日本人也会把日本对华八十年代开始到2005结束的无息贷款看作是已经完成了的战争赔偿,甚至认为日本在中国经济崛起中起的作用已经功大于过。且不说这些严格指定用途的贷款很多时候是为日资开路的,这种以恩主自居的态度和中国的认识岂不天差地别,岂能不引发纷争。

谈完了当事一方日本的态度,显然也应该谈谈中国。说起来是特别遗憾的,在南京大屠杀,乃在日本对中国的战争责任上,

除了极少的几个国家,中国在这个领域里确实孤独的,是处于被遗忘和漠视的状态。

对世界,特别是掌握话语权的欧美世界来说,纳粹大屠杀是一种政治正确,当然这种正确也仅止于对犹太人的大屠杀,而纳粹在苏联犯下更严重的罪行或多或少被忽略了。比起至少通过自己力量实现了复仇,因此在心态上至少尚能平衡的俄国,仅是支撑到二战胜利,没能完成复仇的中国,这种漠视是伤害确实是更大的。

就像刚才我们谈过的,日本对亚洲殖民体系摧毁的贡献,在中国人看来可能是荒谬绝伦的,但是在东南亚的许多国家这种情感确实真实的。比如缅甸我们熟悉的昂山素季,她的父亲缅甸独立之父昂山将军确实是通过日本起家的。即使遭受过日本人更多直接暴行的印尼,菲律宾诸国,在从六十年代开始半个世纪的日本的经济影响下,这种亲日情绪也相当浓郁,

毕竟时至今日,他们很多地方还在接受日本带有引导性质的低息和无息贷款,而中国的影响力发挥还有待时日。

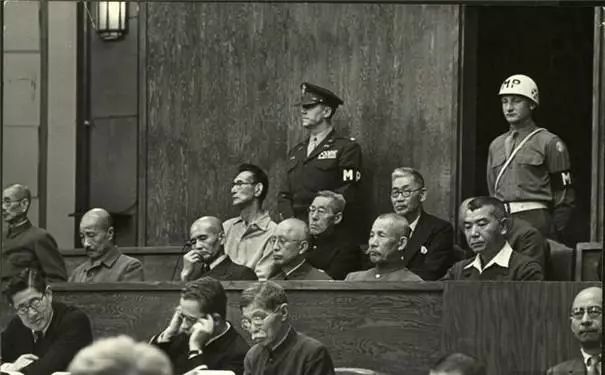

其实这种思潮有一个最直接的例子,当年揭露南京大屠杀的东京大审判,那位唯一坚持日本无罪论的,印度法官帕尔。帕尔虽然承认日本在亚洲犯下的惊人罪行,但殖民地出身的他把这样的罪行和欧洲殖民者是所为相比较,认定两者并无不同,而日本人的亚洲人的亚洲的口号深得他的认同,实际就是认同了日本人的二战是亚洲解放圣战的理论,因此坚持日本战犯全部无罪。

中国在二战叙事领域的孤独就像中国在其他世界事务的孤独一样,如同被隔断于岛链之外。就像一开始说的,

这不是基于历史事实的,是基于现实的政治格局的。

从事实的层面说,这是对中国的极度不公。南京大屠杀事实是是一个不太完善的概念,日本在1937年底是以南京战役为中心,在整个长江中下游,犯下了一系列惨绝人寰的战争罪行,直接的遇难人数可能高到60-80万人。

而要知道,这样的战争罪行,在这个日本侵华战争中是极为常见的,以至于用活人练习刺刀成为不少日本部队训练来华新兵的保留节目。在整个侵华战争中,特别是从37年到41年12月之间的,双方没有互相宣战的这个神奇阶段,日本完全不是抱着国与国战争的概念来进行,而是以惩罚为出发点的,以典型的高人一等的殖民地战争的态度在进行。在殖民战争中不讲战争法恰恰是欧洲列强的发明,比如发明了在战时使用集中营的英国人。要知道在抗战中,中国平民的死亡就达到了2000万以上,几乎每一个中国家庭都能感受到失去亲人的伤害,

这个数字早就超过让世界上绝大多数国家的人口总数。

重提中国的战争伤痛,显然不是在煽动复仇情绪,事实上当前不断重提这个话题的目的除了以过去的苦难为鉴,提升内部凝聚力外,很重要的目的是对维持二战后国际秩序的再要求。