转载自温乎(wenhu491001)

作者丨温伯陵

国有土地制度在北魏呱呱坠地,

经过北周、北齐的发育,

终于在隋唐大放光彩,

又在天宝14载寿终正寝。

它成就了李世民,也埋葬了李隆基。

安史之乱,

只是几百年社会矛盾的总爆发,

用千万人民的血与泪,

结成一朵妖艳的罂粟花。

1

大唐天宝三载,天下平安无事。

李白被唐玄宗取消关注,落寞的离开长安,然后在洛阳巧遇杜甫。两双温暖的大手紧紧握在一起,碰撞出一段基情。

他们一起在河南求仙访道,秋天又遇到高适,三个人每天除了喝酒撸串,就剩下吹牛扯淡。

为大唐健康工作50年的贺知章,也骑着小毛驴回到浙江老家。此时,离生命的最后时刻,不过半年。

大明宫中住着李隆基,太真观里有杨玉环。

一年后,他们将走完世界上最远的旅程,向天下官宣他们的爱情,然后专业撒狗粮12年。她的哥哥杨国忠仍然岌岌无名,不过一条光彩大道在面前铺开,他一脚踩上去,走向未知的未来。

右相李林甫在朝堂只手遮天,每次发朋友圈都能收获上万点赞,而他都懒得看一眼。

幽州,突厥人安禄山春风得意。

他刚刚接替裴宽担任范阳节度使,再加上已有的平卢节度使、河北采访使等职,大唐东北王即将加冕。

日后搅动风云的人都已各就各位,只是他们都不知道,自己将要面临的是什么。

大唐天宝三载,天下平安无事。

所有人都在挥洒着自己的青春和汗水,他们坚信,如日中天的大唐将永远存在下去。

长安地下却早已埋了300桶石脂,只等一丝火星。

长安并没有张小敬。

2

天宝元年,长安城外的广运潭热闹非凡。

从渭河而来的300多艘船在广运潭一字排开,首尾连接数十里,每艘船上都写着大唐州郡的名称,还有各地土特产。咋一看,仿佛是来长安赶集的。

唐玄宗在观礼台上就坐后,300多艘船依次从台前经过,接受伟大皇帝的检阅。

潭中心有一艘船突然锣鼓喧天,陕县县尉崔成甫扯开80分贝的嗓门,唱着唐玄宗亲自写的《得宝歌》:

得宝弘农野,得宝弘农耶。

潭里船车闹,扬州铜器多。

三郎当殿坐,看唱得宝歌。

看看这词,多感人多喜庆,一股“啊,五环,你比四环多一环”的画风,猝不及防的扑面而来。

李隆基确实很开心,因为终于能吃饱饭了。

堂堂大唐皇帝不应该用金锄头种地嘛,怎么会吃不饱饭?但我跟你说,这都是真的。

开国初年,朝廷大有“不拿群众一针一线”的风骨,再加上长安城人口少,一年只需要消耗20万石粮食。

可在太平江山,人们总是向往着首都生活,当年在长安找机会的人,和如今的北漂没什么区别。

人口多,粮食需求就大。而造福秦汉的水利灌溉系统早已残破,曾经接受灌溉的4.5万顷田,缩减到只有6千顷。

唐朝的关中,早已不是经济重心。

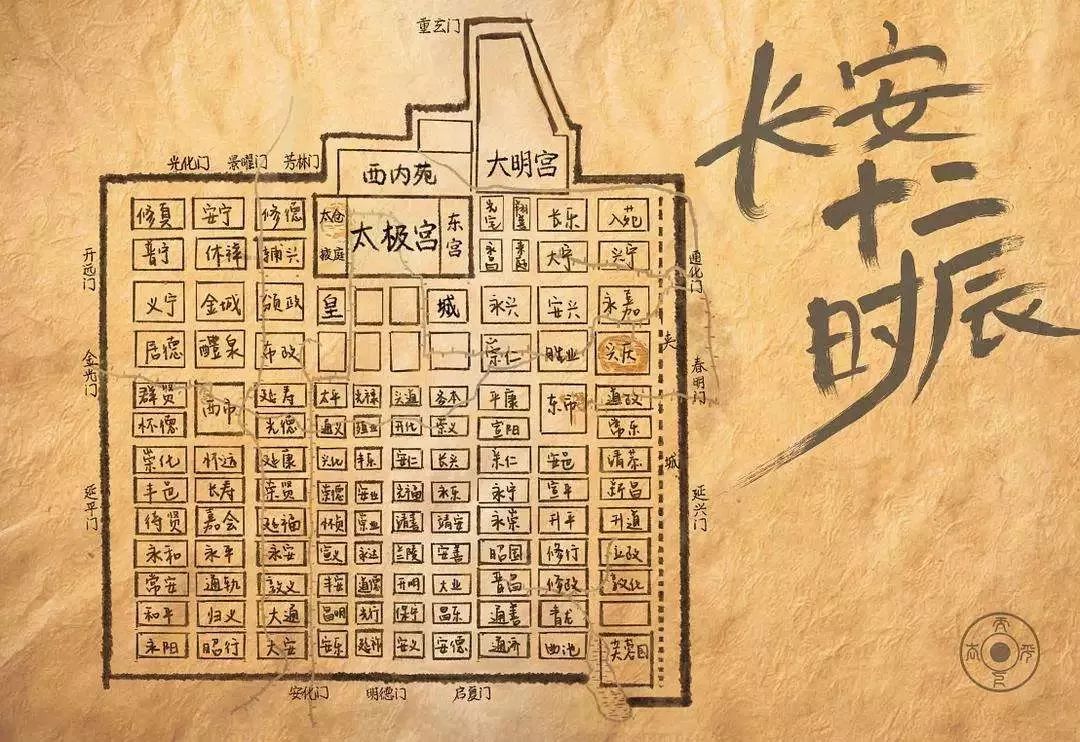

▲《长安十二时辰》中的长安

知道为什么唐高宗、武则天都喜欢去洛阳吗?

人家不是去搞团建、也不是长期旅游,只是单纯为了吃大米、烙饼、烩面、胡辣汤......

没办法,长安实在是没粮食吃啊。

可就在天宝元年,广运潭把之前修建的运河连通起来,江南的大米可以直抵长安,当年就运来400万石,李隆基能不高兴嘛。大明宫中,李隆基满意的打了一个饱嗝。

长安城解决了温饱,大唐依然是烂摊子。

《旧唐书 · 玄宗纪》说:

“

天宝十三载,户981万,388万不课,530万课。

口5288万,4521万不课,766万课。”

这串数字有点不对,已经成为学界的一段公案。

从字面上来看,大意是这样的:

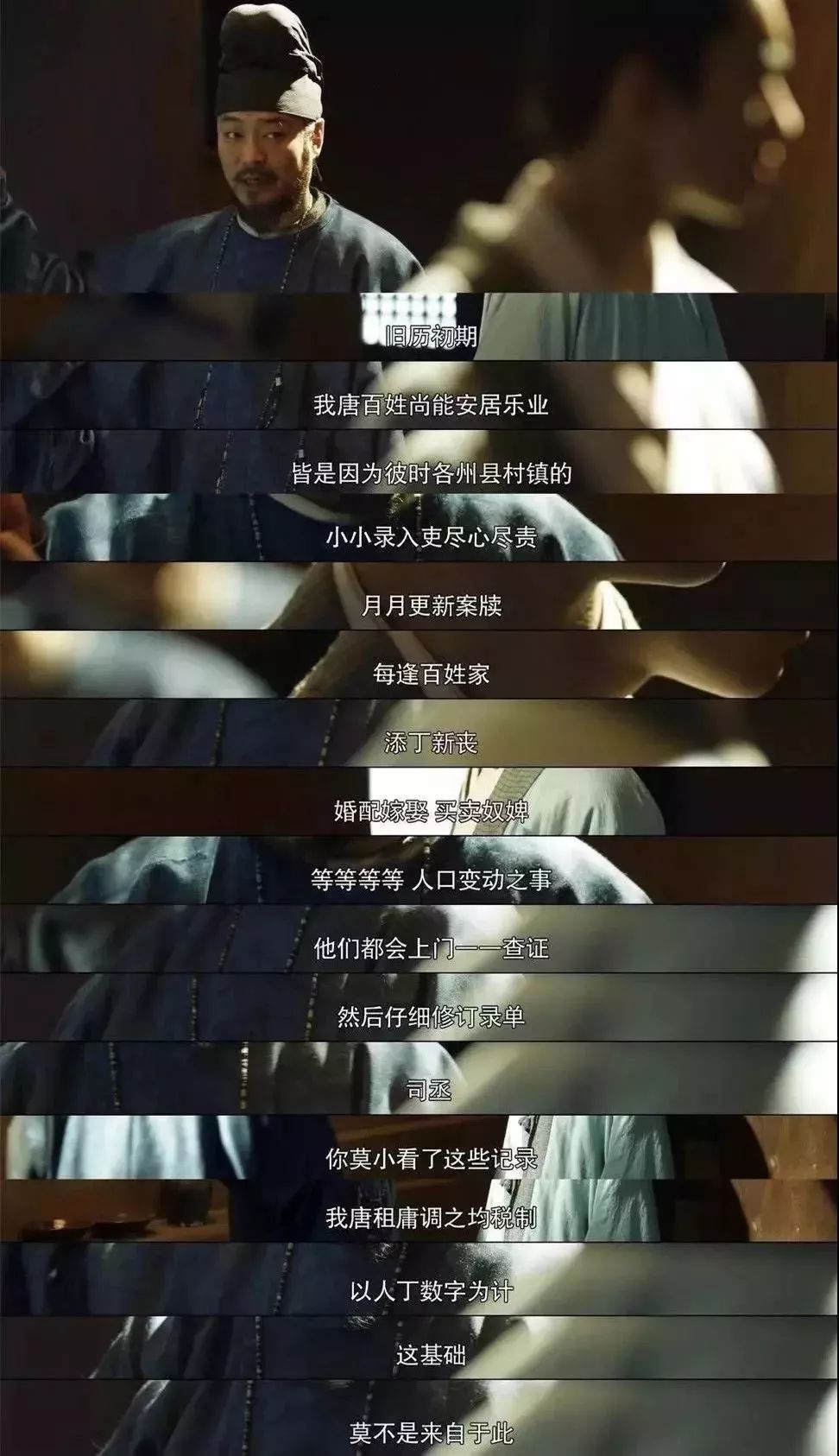

唐朝的财政税收方式是租庸调制,纳入这套税收系统的人口叫课口,有课口的家庭叫课户。

大唐登记在册的人口中,40%是免税的。

剩余60%人口交的税要用在朝廷开支、宫廷用度、洪涝旱灾......再加上李隆基好大喜功,在北西南三个方向同时开战,军费需求庞大。

即便如此,正常的税收渠道都不一定通畅,往往需要朝廷派转运使之类的官员,去地方上临时疏通、压榨,才能把钱粮运往长安。

大唐盛世如繁花锦绣,可朝廷却只有两个字:

没钱。没钱的李隆基想依靠高超的微操手法,把天下玩弄于股掌之间,一不小心,咣,玩出一个安史之乱。

归根结底,因为国有土地制度崩溃了。

3

时间回到300年前,北魏。

一次增加税收的改革,无意中在北方建立了新秩序,并一直延续下去,造就了强盛的隋唐帝国。

“五胡十六国”时代,北方混乱了100多年,直至草原上的拓跋鲜卑南下,他们骑骏马、挎弯刀很快就征服了黄河流域。

虽然北方统一,可是有个问题:

北魏朝廷没有正规税收渠道,官员也不发工资......所有的财政收入都来自于抢劫、贿赂、高利贷。

太武帝年间,有一个朝廷官员到山西、河南一带出差,从大同出发时只有一匹马,返程时却带了100多辆车。

这种行为,我们叫吃拿卡要。

公元484年,也就是太和8年,执掌北魏朝廷的冯太后在开会时说:“同志们,有两个消息要告诉你们,想听哪个?”

反正是你说了算,随便你吧。

好消息是,朝廷以后给你们发工资啦,底薪+提成+五险一金,全部是最高标准,开不开心?

坏消息是,有工资以后就不能随便抢劫了。

大臣心中有一万头草泥马奔腾而过,还有一句MMP没有说出口。

那么问题来了,朝廷也是靠抢劫为生的,仓库中也没有余粮,有什么资本给全体官员发工资?

不要急,有办法。

从西晋的“八王之乱”开始,北方的战争从来没有停止过,为了躲避战争,父老乡亲们不得已到处流窜。

这就有很多无主荒地和失业农民。

第二年,

冯太后把无主荒地全部收归国有,按照一定比例分给失业农民,每年向朝廷交税。

这就是隋唐

“均田制”

的起源。

在这套系统下,门阀和贵族基本是免税户,只有接受国有土地分配的农民,才是国家的固定税基。

▲电视剧中的冯太后形象

那么,怎么才能管理好国有土地和农民呢?

公元486年,冯太后的男朋友、大帅哥李冲建议:“可以在农村建立基层组织,一竿子捅到底。”于是,

“三长制”

华丽出炉。

朝廷分5户为一邻、25户为一里、125户为一党,分别设立了邻长、里长、党长,相当于现代的居委会、大队、村......

这一套改革,历史书上叫“太和改制。”

冯太后以国有土地为基础,安顿了流离失所的农民、有了稳定的税收、加强基层组织的管理,在乱世重新建立起一套新秩序。

我们之前聊过,东汉崩溃、三国西晋不能统一的原因,就是朝廷没有税源和兵员,只能产生分裂和割据。万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。

乱世打破了所有的旧秩序,北魏脚下是一张崭新的白纸,任由他们做出美丽的图画。

50年后,北魏早已分裂为东、西魏。西魏丞相宇文泰又在均田制的基础上,

建立了配套的“府兵制”,让朝廷有了固定的兵员和军队。

均田、三长、府兵......就是随唐帝国强盛的密码。

4

不知你发现没有,这套制度有一个最大的BUG,就是朝廷必须持有大量土地用来分配。

我们用初唐农民隔壁老王来举例。

当老王年满18岁时,就会有100亩土地分配给他。其中20亩是永业田,可以世代传承,80亩是口分田,去世后要还给国家。

接受这块土地,老王就是国家的纳税人了。

他一年四季勤恳劳作,然后按照“租庸调”的方式向国家纳税。每年交公粮2石,给官府干活20天,还需要上交三丈布。

这就是老王每年需要缴纳的全部赋税。

冬天到了,他也不能窝在炕头上喝烧酒看雪花,而必须去指定的军府参加集训,以防将来需要上战场。

闲时为农、战时为兵,兵农合一。

过了几年,突然传来命令:“圣人要和突厥开战啦,你们跟我走。”于是,老王自备马匹、刀枪等装备,为国打仗。如果立功授勋,朝廷用勋田奖励他;

如果升官了,也有和级别匹配的职分田。

在这样的体制下,老王和所有农民一样,可以靠努力得到土地,朝廷可以用土地来调动所有人的积极性。

不是有人说过么,中国农民最大的需求就是土地。

▲敦煌的中唐耕作壁画

可在老王得到土地之后呢?自己去世后依然需要还给官府,能传给儿子的只有20亩永业田,相当于下一代重新开始。

拼命一辈子,却什么都攒不下来?凭什么?

对土地的渴望、和人心的自私,让老王藏匿土地、注销户口、私下买卖......总而言之,有太多方法让他从国家纳税人,变成套现之后的黑户。

再加上皇室、贵族、官僚继续兼并土地,建立庄园别墅,直到有一天朝廷蓦然发现:

账本上的土地不够用了。

于是,问题出现了。

新生人口没有足够的土地分配,只能浪迹江湖或者到城市谋生;上战场打仗立功却没有土地奖励,府兵纷纷用自残来逃避兵役;而户口却落在本地,租庸调的赋税也不会放过他。

立功不奖励、没田还收税,去你大爷的。

这样一来,唐朝农民纷纷远走他乡,私下买一块土地重新开始。因为只要不是国家分配土地,他就不纳入府兵和租庸调的体系中。

当时的大唐有种怪现象:

农民都在辛勤劳作,但是都不用交税、不用服兵役。

天下富庶,朝廷却始终缺钱花。

这种现象,在李世民时代就已经出现。在武则天时代成为社会主流,直到李隆基时代,由于国家没有充足土地用来分配,建立在“均田制”之上的社会秩序完全崩溃。

前面说,天宝13年依然有60%的人口是纳税户,但这是账面数字,实际上远远达不到。国家没有稳定的税基、没有稳定的兵员、甚至连基层组织都混乱不堪......因为农民四处流窜,管理起来难度太大。

这就是盛唐的隐忧。

5

公元713年,李隆基改年号为开元。

29岁的皇帝雄心勃勃,梦想建立能和李世民媲美的功业,可现实却给他浇了一盆冷水:

国家税基不足,导致财政吃紧;

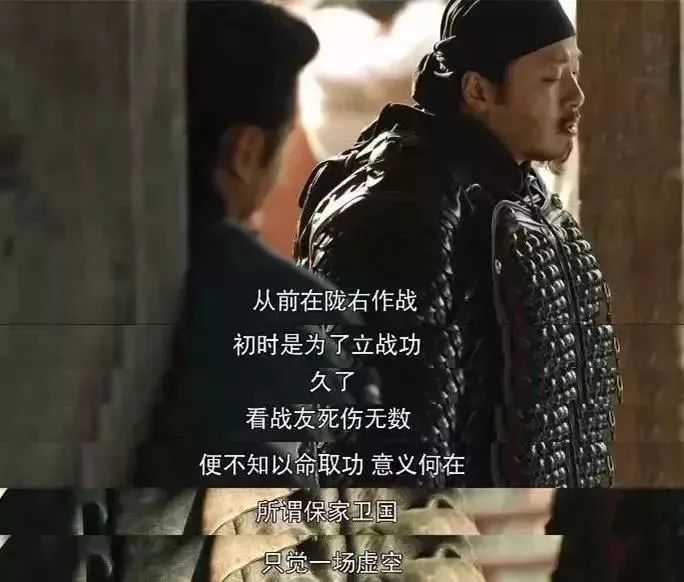

立功无田奖励,导致府兵逃亡。

《长安十二时辰》中的崔器自称为“逃田户”,就是因为没土地又不愿当府兵,才和阿兄跑到长安的。

可大唐的局势,却不安稳。

北方的突厥一直蠢蠢欲动,图谋恢复祖先的霸业和荣光。突厥被打下去后,又冒出回纥来补刀。东北方有契丹在谋求地域霸权。青藏高原上的吐蕃也正值鼎盛时期,他们走下雪山,积极探索四川、新疆的新世界。

为了守护疆土,大唐必须维持庞大的常备军。

崩溃的府兵早已不能为国争光,甚至连保卫长安都做不到,于是,延续200年的府兵制被彻底抛弃,大唐实行募兵制。

这其中有一个问题。

府兵制下,装备需要士兵自己准备,国家是不管的。但是募兵制就不同了,国家需要准备好刀枪、马匹、粮食来武装士兵。

唐朝可怜的财政收入,根本不足以维持庞大的常备军。

不过不要紧,不给钱可以给政策嘛。

在开元、天宝年间,李隆基先后设立10个节度使。

每一个节度使都相当于军区司令,其实也没什么稀罕的。可是朝廷没有多余军费,只能允许节度使在辖区内收税。为了保障军队管理权和财政权,朝廷又把地方监察权赋予节度使。

军权、财权、监察权集于一身,节度使已经是土皇帝。后人都说李隆基老糊涂了,其实他也没办法。

旧秩序已经崩溃,李隆基又没有能力建立新秩序,只能对破损的旧秩序修修补补,节度使就是一块大补丁。

大唐内部的补丁也很多。

要想让长安摆脱饥饿,就必须重新疏通水利,才能让江南的粮食运到关中,这个无底洞需要无数钱。

皇帝亲军、中原驻军虽然打仗不行,但也是一群吞金兽。

李隆基和杨玉环长年累月的撒狗粮,不要钱?再加上奢靡的宫廷、腐败的朝堂、迷醉的社会,繁花似锦的盛世中总是飘荡着一股霉味。

而维持这一切的,只有日渐缩小的税基。

为什么李林甫能专权19年、杨国忠可以爬到宰相高位,绝不仅仅是搞斗争和裙带关系换来的,只有一个原因:

他们能在老百姓身上压榨到钱。

从这点来看,所有奸臣都是类似的。李林甫、杨国忠、严嵩、和珅......都是在旧秩序崩坏时,能用不正规的特殊手段解决燃眉之急。

有时候坏人不是骨子里坏,是局势让他不得不坏。

李林甫、杨国忠是如此,安禄山也是如此。

6

755年12月,安禄山起兵造反。

他的父亲是西域胡人,母亲是突厥巫婆,父母给他起了一个响亮的名字:轧荦山,意思是“战斗。”

一直以来,安禄山都特别能战斗。