文字:泰斯·麦克卢尔(Tess McClure)

译者:王栋

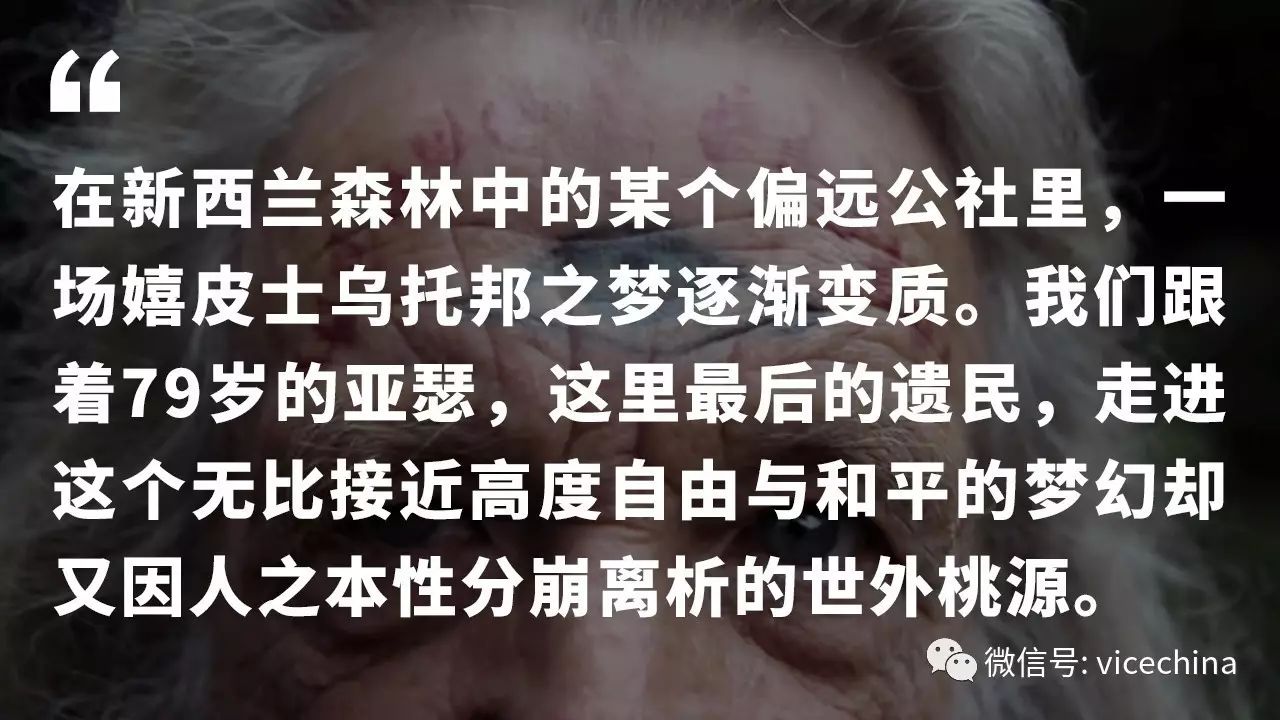

在科罗曼德森林里的某个偏远社区里,一场乌托邦之梦逐渐变质。

今年已79岁的他已近耄耋,穿着尼龙搭扣的凉鞋,悄然穿过木条地板。

很难弄清这栋房子已废弃了多久。客厅虽整洁,但空空荡荡的。咖啡桌上的蜡烛燃烧过半,墙角一台无声电视,还有几箱书:安东尼·波登(Anthony Bourdain)写的《厨房机密档案》(Kitchen Confidential),Yates 园艺公司出的花园指南。厨房里,一只花瓶里的花倒向一边,干枯地垂丧着脑袋。所有的家什和物件上,都蒙着一层薄尘。

亚瑟(Arthur)趿拉着走来走去,翻那些箱子。他正自言自语,就像不记得还有别人在这里一样。他捡起一本破损的食谱。

“有时候还是能派上用场的,这些旧的食谱。” 他喃喃自语道,随后把它夹在胳膊下,穿过了房间。

楼梯上有一堆从房顶掉下来的垃圾,老鼠已经在里面筑了巢。

“你看看,” 他走过来说,“只要房子一空,老鼠就搬进来了。”

楼上的房间里,两个儿童木床架挨在一起,地板上散落着大麻叶。“你看看这是什么?” 他笑了笑,声音嘶哑。“有人在这里晾大麻叶。” 他扫了一把干叶子,凑到鼻子下闻了闻。“他们自己抽,但也靠这个赚钱。所以他们不想有人搬进来。害怕行迹败露。”

从阳台上可以看到山谷,茂密的麦卢卡森林,或黝黑的树干和成片的墨绿。浇灌的大雨是热带气旋唐娜的尾巴。厚密的云层围绕着山谷,山坡连绵,山脊绰影。

亚瑟望向树之外的地方。前额正中央巨大的眼睛纹身被抬头纹挤压得变了形。他指着山谷说,你看到的一切,到山脊前的一切,都是马哈纳(Mahana)。

“我们不再是一个公社了。” 亚瑟说。

“每个人都有了自己的房子。像是郊区一样。不再有公社了。没人做事。真是可惜。早就时过境迁了,我明白的。但我希望迟早我们能改变这一切。”

“那还未发生,但你也说不准。”

1978年的 Nambassa 节期间,马哈纳成立了。Nambassa 节是在科罗曼德半岛举行的规模最为盛大的嬉皮节日之一。为期三天的时间里,数千人聚集在山谷共同庆祝,为了自由、爱与和平还有音乐。其实在这时,全球范围内广泛的嬉皮运动已经走向衰亡了。在一部有关 Nambassa 节的电影《血污嬉皮》(Dirty Bloody Hippies)中,称其为新西兰 “嬉皮梦的最后一口气”。虽苟延残喘,但这其中还是酝酿出了某些东西。一群人因此聚到了一起,他们都赞同,所有人类的问题都源于土地所有权。大家决定买一块地,并将其免费。他们花了4万美元买下了山谷,获得了终身所有权。

这是半岛上完全开放的公社之一:任何人都可以来在契约上签下自己的名字,然后搬进来。在全盛时期,山谷里有60多位永久居民,27个孩子。夏季可能会增至120位。这里被命名为马哈纳 —— 今日的成员解释说这大概是毛利语温暖的意思,实际上它是一个1976年在嬉皮圈巡演的摇滚歌剧的名字。

在灌木丛中仍星星点点分布着房子。约有20人住在这里,有一些房子是空的。

亚瑟迂回穿行,走过灌木丛,踏出了一条土路。

道旁的水果树已经枯死了,但他还是一一指出以前种了什么:李子,梨和斐济果。这些果子又生又脆,被地衣缠绕着。

“12年前就开始衰败了。” 亚瑟说。

“那时候就开始走下坡路了。时不时会有人搬走。孩子长大了,但想搬进城里。城里的玩具很诱人。”

穿过一条小溪就来到了老厨房,从前公社在这里共餐。现在它空荡荡的,炉子上有污垢,大勺和炒菜铲上挂着蜘蛛网。

“这个厨房曾经是马哈纳的灵魂,” 亚瑟说,“那时候啊,只要有人来,厨房里就会有人在忙活,炉子上总有一壶茶。” 在房间的中柱上,有孩子们划出的身高印。

亚瑟大概是35年前来到马哈纳的。在那之前他是一位生活在惠灵顿的糕点师,现在他偶尔也会做婚礼蛋糕。他是位合法化运动的狂热分子,在警方突击检查时惹上了几次大麻的麻烦。第一次来马哈纳,他声称感受到了一份 “心灵体验”,就坐在厨房的地板这里。他说他一直在找寻某物,但并不清楚那到底是什么。而在马哈纳,他找到了。

他说道,当家庭陆续搬出后,这个地方的性质也变了。现在公社大多数是男性了。土地所有权这个挥之不去的阴影又再次袭来。关于公社该保持何种开放程度,到空房子的所有权属于谁,战火浮现并愈演愈烈,令人震惊的是竟然有人采用了暴力:两座房屋惨遭焚毁。第一次火灾后,一名居民因纵火被判一年监禁。有新闻称,一名妇女和两个孩子希望可以搬进公社里的另一所空着的房子。本来那栋房屋还空着,但随后它就被一群居民捣毁了。这栋房子还在,但到处都被雨淋得湿哒哒,一部分屋顶也没了,中梁被电锯劈成了碎片,地板被凿穿,墙也被砸坏了。看起来就像一头愤怒的原始野兽大闹了一通。

“居住在这里和赖着不走的人们想要改变这儿的规矩,重新私有土地。”

“他们想要土地私有化,不让你来了。问题就出在这里。”

几台废弃的汽车被堆在山脚,使得人无法沿着土路爬进爬出。

半山腰有一个背包的白发男子,光脚蹬着一双靴子,正在往上爬坡,背对着我们。

亚瑟说,“就是那个男的烧了房子。”

那个男的爬到了坡顶转身。他看到我们在看他,就缓缓挥了挥手,继续沿着路走了。

沿着砾石路再走远一些,有一个住在房车里的男人。亚瑟说他们以前关系挺好的:算是好朋友,即使他开始与亚瑟的一位前妻交往。那里有一个被悉心照料的蔬菜园,外围用很多鲜花隔离。看到我们的车开上了山,他就很快地走过来,肩膀向前耸着,和我们在蔬菜园的小径上碰了面,看起来很愤怒。

我们停了车,问他是否想聊聊马哈纳。他立刻摇了摇头,“没心情聊那个。”

他转向亚瑟,气得脸绷得紧紧的,压低着说:“你带人来这干嘛?”

亚瑟来回晃着身子,随手指向山谷。

“那个,是收集证据,收集证据……”

“哎!真是操了,你疯了,” 那个男人转过身说,“他疯了。”

那个男的把头猛地甩向一边说:滚出去。

亚瑟顿了一下,然后脱口而出:

“我家里有把上面刻了你名字的刀,那把我从背上拔出来的小刀,我把它带回了家,刀上有你的名字。”

他们互相盯了对方一秒钟。

亚瑟跳进车里点了火。那个男的看着他爬上了山。

“在这儿停就行了,谢谢你亚瑟。”

戴夫·弗里克(Dave Frisk)走出来与来客碰面。

“我们一直都和他处不来。” 他说。

戴夫很乐于聊一聊,亚瑟就在车里等着。

一聊才发现,他是当地的消防队长,带领着志愿者小队。自80年代初期,他就住在马哈纳 ——“我喜欢丛林,喜欢独居。” 房间温暖敞亮。他的伴侣在做编织活,烘干亚麻的味道很好闻。

地毯上有一只猫,打呼的声音吵到令人无法无视,他向下看,说道 “我们算是收养了她。” 戴夫看起来惊人的普通。很难想象为了防止别人搬进来,他会带着把电锯去房子里。

他说,有一段时间,公社里的一些人,想要重新拥有权力,规定谁可以住进来。他们想要建立一个双阶层结构,把马哈纳的人群分成两类,一类是真正在这里住的居民,另一类是只在册子上签过字的人。他们主要是为了将坏人拒之门外。马哈纳的与世隔绝也让它招致了怀揣各种心思的人:制毒点,藏赃屋,种麻房。

“圣诞前来了些人想搬进来。有一次查尔斯港一晚上就发生了三起盗窃,在这些人住的地方找到了被盗物品,然后他们要搬到这儿来。”

“我们没让这些人搬进来,因此被骂得很惨。”

你们是怎么阻止他们的?他笑了,说:“啊,我不想细说。刚说了么,一堆操蛋事。”

“是有些房子算是被 —— 那特别现代那词儿怎么说来着?被毁了?”

想象一下这幅场景:地板被凿穿,窗户被打破,沙发仰天朝上。

“被解构了。如果之前没被解构过的话,” 他顿了一下,继续说道:“因为没有政策规定说某些人禁止搬入,所以只能这么做来阻止我们认为不受欢迎的人搬进这里来。亚瑟在这没有孩子,也没有家人。但我家有个孩子正是学龄呢。”

他说,他们阻止了那伙人搬进来,却因此背上了政治迫害的骂名,引来社交媒体上的处处声讨。亚瑟在 Facebook 上发文抱怨此事,以前的居民也呼吁要求做出此事的人搬出去。没有人来看看戴夫,也没人问问他这边的真实情况是怎样的。

“亚瑟和其他居民不怎么相处。他可能很孤独,享受被关注的感觉。”

“我觉得他很孤独。他的家人都不在这里。我们这些人在这里不管做什么都有家可回,家里有亲人。”

“可能亚瑟确实对这里有着怀念。”

亚瑟的房子在一个陡峭的斜坡上,106级台阶,用手挖出形状来再浇灌混凝土 —— 每一阶上都嵌入了一个不同的古代符文。

他指向其中一个,是十个方块瓷砖围着一个水平的。“这是一个强壮的男人。他把人们聚集在身边,组建了一个军队。这是军队的符号。”

亚瑟生活的地方有点类似一个巨大的冰屋,是他用从山坡上运来的泥砖建起来的,砖要是快掉了就用混凝土加固。

到了晚上,房子里很冷。房顶上有画,描绘着天空:太阳从左边升起,夜晚在右边。石膏正往下掉。日出的橙色小碎片从屋顶掉在桌子上。

在屋外,他建了一个火坑,长椅围成了五边形,让人们能坐成一圈。还没用过。

他把警方报告拿给我看。他的口供详细记述了与另一位居民之间的争吵,发生在房门外他的独轮车旁。据亚瑟的陈述记载,那个男人 “从衣服里掏出了一把灰黑相间的凿子,他嚷嚷着要他妈的杀了我,砸到脑浆飞溅。又说如果是杀掉我这么个贱人,他很乐意去坐牢。人们会因此祝贺他。”

亚瑟在说起这一段的时候,一切好像都还是上周才发生的。但其实,这已经是2014年2月的事了。

“一旦人们住得近,就会产生矛盾。但是在公社里,不和总是能得到化解的,” 他说道。

这些年来,总是有感情破灭的问题。“也许你是和男朋友一起搬到这来的,然后他出轨了,”

“我还不知道在这里有哪段关系不是问题百出的。马哈纳,'她' 摧毁了每一段感情。”

在家里,亚瑟到处挖,想要找出一瓶自酿酒。这瓶橘柚酒放在地下发酵已经三年了。他说,这几个月,他在少喝酒。以前是开了一瓶,坐着的时候就见底儿了。而现在他想为自己的健康着想。

他坐在窗边,点燃麻叶,塞进烟斗里。

“有时候我坐在这儿就在思考一些关于马哈纳的事。我会想我要怎样报复。”

然后他陷入了一阵沉默,又说起了山下那座破败的房子。

“我给你看照片 —— 就那栋屋子,曾经的样子。我想立个案子。”

这次破坏根本就没什么站得住脚的理由,他说。就是蓄谋的。

他们第一次说是因为健康隐患。但是对谁的健康隐患呢?第二次说因为有两个嗑可卡因的想搬进去。第三次就变成了,‘’他们想要给那个老傻逼一点颜色瞧瞧‘’。

“给老傻逼点颜色瞧瞧?你来,你给我颜色瞧瞧,我能给你好看?跟我抬杠?来啊。”

夜深人静的时候,他一个人在山上会觉得寂寞么?

亚瑟往后仰了仰头笑道:“我这辈子啊,从来没感受到过的东西就是孤独了!”

“我不需要任何人。我一个人就很好。从不会孤独,也不知孤独为何物。”

这所有的一切就快要划上句点了,亚瑟说。他在召集所有公会的成员,无论是过去的还是现在的,聚在一起开个会,决定马哈纳是否保持大门常打开。他看上去很自信,觉得自己在会议上能掌控优势,而马哈纳会回到最初那样,开放,回到从前一片欣欣向荣的景象。我问他开会时会发生什么,他期待着怎样的结果。“这么说吧,我很期待那些家伙能被驱逐出去,” 他说。

“这世上最难的事,不管你信不信吧,就是坚持自己的处世哲学。”

如果你还不知道什么是 VICE :